丹尼索瓦人,一支對現代大洋洲、東亞、南亞和美洲原住人群有遺傳貢獻的古老型人類,其遺傳特徵的神秘面紗正在被揭開。

今天凌晨,國際頂尖學術期刊《科學》在線發表了來自中國考古界的一項重大研究成果,科學家在青藏高原白石崖溶洞遺址所保存的豐富的中更新世和晚更新世人類活動遺存中,成功獲取丹尼索瓦洞以外的首個丹尼索瓦人線粒體基因序列,揭示了丹尼索瓦人在距今約10萬年至6萬年前,甚至有可能到4.5萬年間,曾長期生活在青藏高原。

丹尼索瓦人是生活在上一個冰河時代的人類種群,與曾經廣泛分佈在歐洲的尼安德特人是姐妹群。它首次被發現於西伯利亞的一個洞穴內。科學家通過分析從化石中提取的DNA,證明了丹尼索瓦人的存在。這一發現入選《科學》雜誌2012年度的十大科學突破。

2019年,蘭州大學和中科院青藏高原研究所帶領的研究團隊報道了發現於青藏高原東北部白石崖溶洞的夏河人下頜骨化石的研究成果,利用古蛋白分析方法鑑定其為丹尼索瓦人,並確定其距今至少16萬年。這是丹尼索瓦洞以外發現的第一件丹尼索瓦人化石,首次將丹尼索瓦人的空間分佈從西伯利亞地區擴展至青藏高原。

為全面瞭解夏河人下頜骨所代表人群在青藏高原生活的情況,自2010年開始,由現中科院青藏高原研究所所長陳發虎院士帶領的蘭州大學環境考古團隊即已在白石崖溶洞及其所在甘加盆地開展考古調查和研究工作。2018年,由團隊骨幹張東菊教授帶領的環境考古團隊,對白石崖溶洞遺址進行首次考古發掘,並邀請國內外多個研究團隊進行多學科綜合研究。

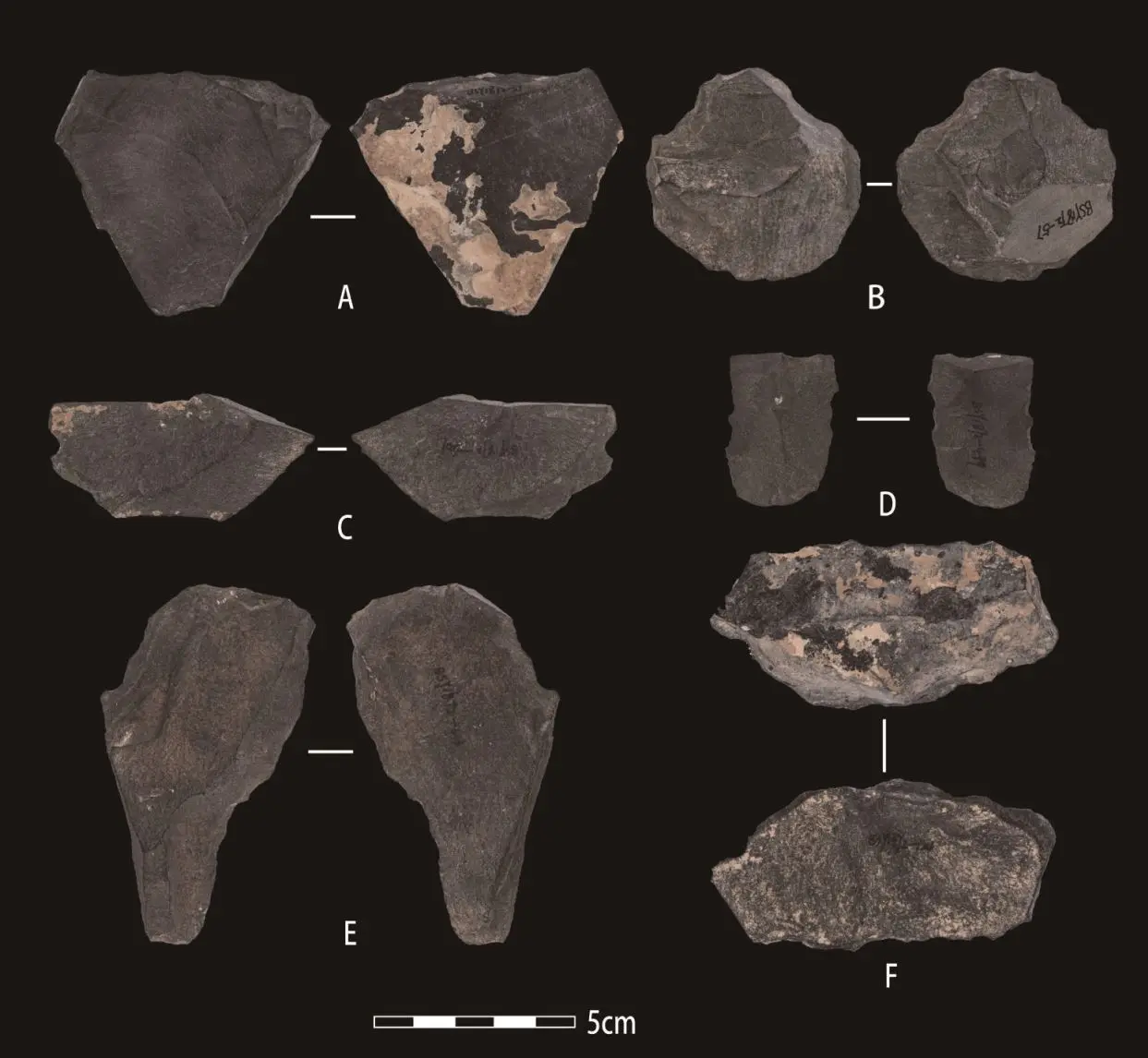

相關挖掘和研究工作顯示,該遺址保存有連續的舊石器文化層和豐富的舊石器考古遺存,包括大量的石製品和骨骼遺存。研究團隊在不同沉積物層面提取了大量樣品,通過AMS14C測年、單顆粒光釋光測年分析等,建立貝葉斯年齡模型,為遺址建立了距今19萬年至3萬年的可靠年齡框架。

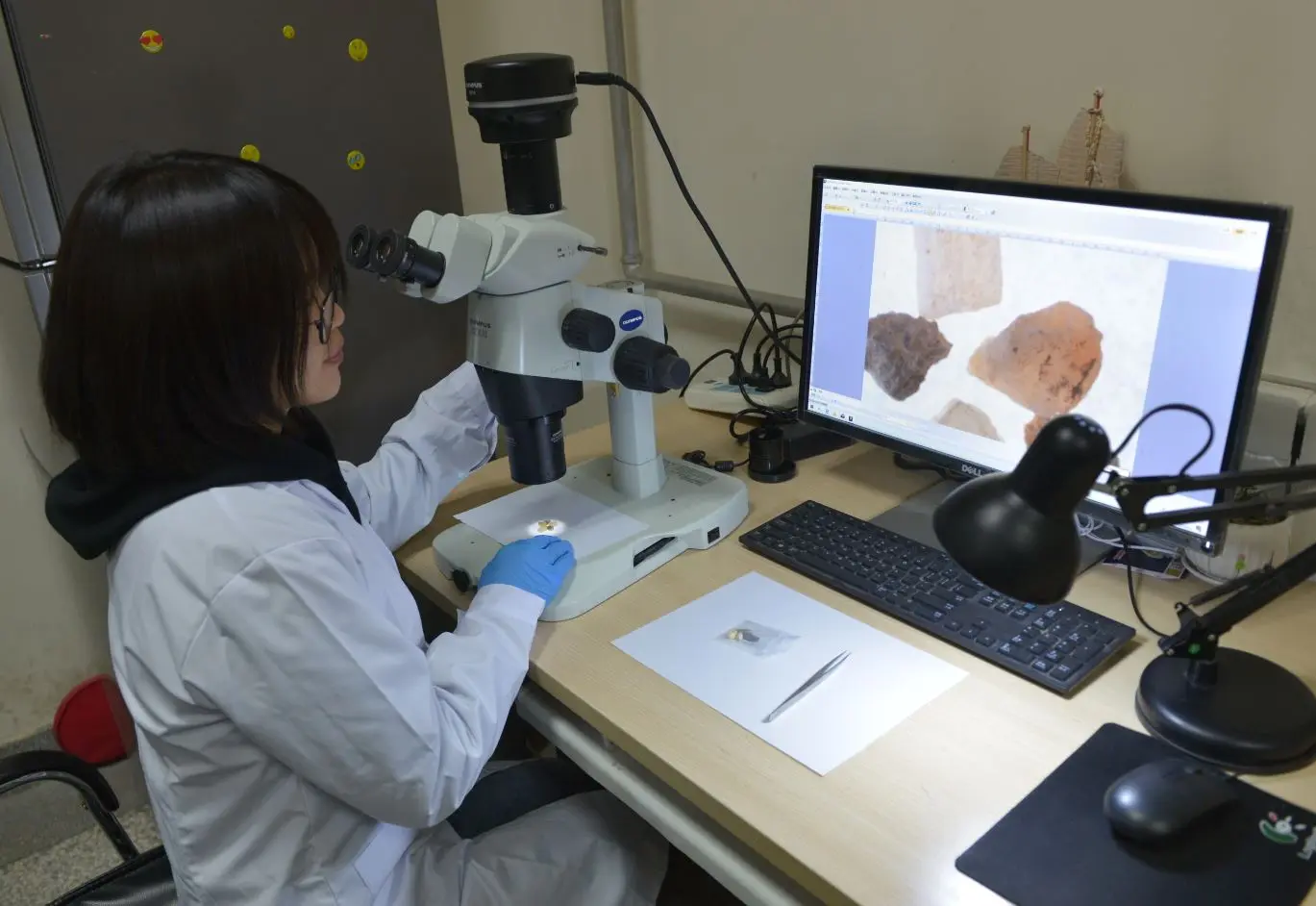

沉積物DNA是一種新興的古DNA分析技術,考古遺址沉積物可追蹤相關遺址DNA保存狀況及可能存在的人類,彌補了人類化石一般可遇而不可求的缺憾,打開了研究舊石器考古遺址人群演化的新窗口。

遺址發掘前,研究團隊邀請中科院古脊椎動物與古人類研究所付巧妹研究員一起開展沉積物DNA分析。付巧妹團隊通過實驗捕獲,釣取了242個哺乳動物和人類的線粒體DNA。科學家成功獲得了古人類線粒體DNA,並通過分析確定其為丹尼索瓦人DNA。

結合地層測年結果,發現丹尼索瓦人DNA主要出現於距今10萬年和距今6萬年前後,可能晚至距今4.5萬年,顯示丹尼索瓦人在晚更新世長期生活在該洞穴。

更有趣的是,白石崖溶洞遺址6萬年前的丹尼索瓦人DNA與來自俄羅斯阿爾泰山脈丹尼索瓦洞穴的晚期丹尼索瓦人有最緊密的遺傳聯繫。相反的,白石崖溶洞遺址光釋光測年約10萬年前的丹尼索瓦人DNA則更早的與晚期的丹尼索瓦人分離開來。

綜合夏河下頜骨化石和白石崖溶洞的最新研究結果來看,丹尼索瓦人自倒數第二次冰期至末次冰期都生活在青藏高原,並且與阿爾泰山地區的晚期丹尼索瓦人有最緊密的遺傳聯繫,不僅說明其已對高寒缺氧環境成功適應,而且進一步證實丹尼索瓦人曾廣泛分佈於歐亞大陸東側。

該成果是在中國考古遺址沉積物中提取古人類DNA的第一個成功案例,是國家第二次綜合科學考察項目的一項重大成果,也是青藏高原史前人類活動研究的一個階段性成果。

作者:許琦敏

責任編輯:任荃

*文匯獨家稿件,轉載請註明出處。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 《科學》凌晨發文:重大考古重大發現!古人類DNA證實,丹尼索瓦人曾長期生活在青藏高原

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。