信息膨脹與信息丟失,已經成為了這個時代的悖論之一。從文字產生、印刷書籍、再到數字記憶,存儲技術的發展並沒有解決我們對於記憶的困擾。網絡平臺一旦關閉,我們的回憶、愛好、生活感悟、學習資料都會消失。數字時代的數據不斷膨脹,也在不斷丟失,信息觸手可及,我們卻記不住任何知識。

在《互聯網沒有記憶》這本書中,作者追溯史前時代至今人類如何保存記憶的歷史,提醒我們數據存儲不是記憶,引導我們思考:在互聯網時代的數據洪流中,有限的注意力應該用來記住哪些信息?我們應該以怎樣的態度處理膨脹的信息?消失的記錄會對未來產生怎樣的影響?以及誰來決定哪些信息可以傳播和流傳至後世。

本文經授權摘編自《互聯網沒有記憶》,艾比·史密斯·拉姆齊著,史兵譯,後浪丨九州出版社2020年11月版。標題為編者所加,配圖均來自本書。

作者|艾比·史密斯·拉姆齊

摘編|李永博

數字記憶能否經得住時間的考驗?

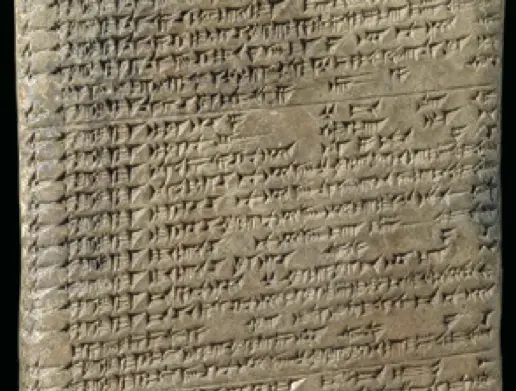

早在4萬多年前,人類就學會了如何欺騙死亡。他們把思想、情感、夢想、恐懼和希望轉移到不死之物上。他們在洞穴的牆壁上作畫,在動物骨頭和石頭上雕刻,用這些方式將他們的內心和精神世界延續到未來。世代相襲,人類已經創造了複雜的技術,可以將思想委託給更持久、更小型、更便攜的對象。從6000年前的泥板文書到莎草紙,再到印刷、攝影、錄音,一直到現在的微型便攜數字媒體工具,記錄技術的每一次突破都使知識的存儲得到了豐富,這無疑是人類這一個物種取得成功的關鍵。在數字時代,我們極大地擴展了記錄信息的能力,讓我們可以隨心所欲地追求自己的好奇心,並尋求更多雄心勃勃的問題的答案。

但每隔一段時間,我們就會超越我們自己,我們不得不努力追趕我們的發明創造。我們所處的就是這樣的一個時代。我們記憶系統(memory systems)的承載能力大大落後於我們產生信息的能力。自20世紀90年代萬維網誕生,到過去10年間社交媒體的發展,我們越來越強烈地感到被信息淹沒。與此同時,我們又被信息豐裕所蘊含的強大力量和希望所吸引,甚至陷入狂熱。我們需要越來越多的信息,越來越大的數據量。然而,似乎我們擁有的信息越多,我們就越難以掌控已知的知識。我們究竟該如何趕上自己?

舊石器時代的壁畫,位於法國東南部的肖維巖洞。約3萬年前,人類在這些壁畫上留下了赭石紅的手印。

人類淹沒於自己的精巧發明所創造的財富之中,這已經不是第一次。信息技術的每一次創新都會促成一段時期的信息生產過剩以及信息膨脹,大量的信息使我們無法管理我們生產的信息,從古代美索不達米亞人發明楔形文字至今一直如此。擁有大量的知識卻不知道如何去使用,同時又渴望獲得更多知識,這是一種人類狀態,是我們與生俱來的好奇心的產物。

但如今,我們面臨的情形在質量和數量上都有所不同。我們再也不能依靠幾千年來磨鍊的技能,通過管理實體物件(無論是紙莎草卷軸還是平裝書)來管理我們的知識。我們必須學會精通電力網、計算機代碼,以及我們用來創建、存儲和讀取記憶的大型機器。精通到何種程度以及如何精通就是當今的前沿知識。

我們面前的數字景觀大多還未探明,我們只有進入它進行探索才能瞭解其中的未知之地。幸運的是,儘管未知領域可能很廣闊,但數字技術本身也能助我們一臂之力,它能加快新知識在急於探索未知領域的人與緩步適應的人之間的交流。隨著這些前沿技術不斷被攻克,我們認識到長久以來對人類集體記憶的理解已經過時,它不再需要附著於不死的實物之上,也不再受時間和空間的限制。數字記憶(digital memory)無處不在,雖然它無比脆弱;數字記憶無邊無界,雖然它先天不穩定。因此,精通數字記憶意味著在開發其優勢的同時,還要克服其弱點。我們將在數字時代研究記憶存儲的未來(the future of memory),探索數字記憶的優缺點。

我在1997年第一次深刻地意識到人類記憶走向數字化所產生的後果,當時我正在美國國會圖書館帶領一個策展人團隊策劃一場綜合館藏展覽。這場展覽前所未有,圖書館剛剛獲得了它的第1億件藏品,我們要從中挑選數百件來展示國會圖書館200年的歷史,乃至美國人民的歷史。藏品如此豐富,我們挑花了眼。國會圖書館是美國版權局所在地,並且它始終忠實於其創始人託馬斯·傑斐遜的願景,致力於建立一個綜合的全景式人類知識收藏庫,可以說它的藏品包含了每一種記錄信息的介質,從宣紙、棕櫚葉、油印紙、蔥皮紙,到鯨骨、鹿皮,再到蠟筒留聲機、早期的電視顯像管、記錄無聲電影的硝酸膠片、畫有地圖的牛皮紙、平板電腦大小的玻璃板底片,當然還有記錄計算機代碼的磁帶、軟盤和硬盤。

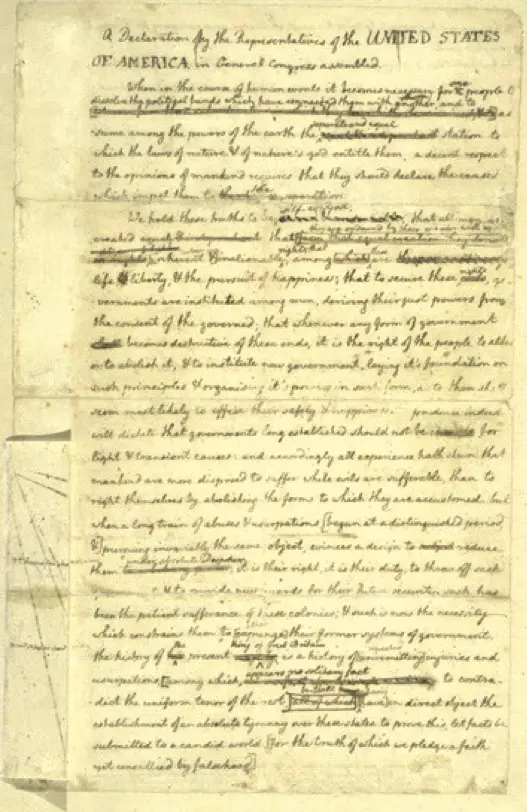

真理神聖不可否認,還是真理不言而喻? 《獨立宣言》初稿,由託馬斯·傑斐遜起草,本傑明·富蘭克林、約翰·亞當斯修訂。

從1億件藏品中挑選出幾百件非常容易,因為每件藏品都有一個故事。例如《獨立宣言》的初稿講述的是美國如何誕生的故事,它是在1776年7月由託馬斯·傑斐遜在幾天之內起草,並由本傑明·富蘭克林、約翰·亞當斯、羅傑·謝爾曼和羅伯特·利文斯頓共同修訂完成的。在這份初稿上,託馬斯·傑斐遜的手跡清晰易讀,其中有一些段落被濃重的黑墨水線條大膽地劃掉,一旁有亞當斯和富蘭克林的修改。

看到傑斐遜的這篇受人崇敬的文本上有這些生動的修訂痕跡,人們總會感到驚歎。他們震驚於這份著名文件中最著名的那句話—“我們認為下述真理是不言而喻的,人人生而平等”—並不是傑斐遜所寫的,他寫的是真理“神聖不可否認”。我們今天熟知的這句話實際上是本傑明·富蘭克林修改而成的。《獨立宣言》的追蹤修訂版令人陌生又熟悉,卻直觀地表明瞭開國元勳之間的分歧和妥協。原始文件用一種陌生且全新的方式呈現了過去的事件,讓我們看到事件的戲劇性、動機的複雜性和結論的不可預測性。

歷史學家們繼續挖掘這份四頁紙的草稿,從中尋找殖民地叛亂早期階段的線索。作為一名歷史學家,我熟悉處理原始文件的興奮之情。我也知道直接使用原始文件進行研究是多麼激動人心,甚至有時會讓人心潮起伏。這幾張在時間裡褪了色的紙使得現在和過去建立了奇妙的物理聯繫。然而,我印象最深刻的是這份草稿對遊客的衝擊。對許多遊客來說,圖書館只是他們走馬觀花式的首都遊的其中一站。他們到圖書館的時候常常又累又熱,而且他們往往對歷史不感興趣。但這份原始文件卻有與眾不同的魅力。他們在走近陳列櫃時會安靜下來,低下頭朝玻璃裡望去,他們專注於一行行被劃掉的文字,仔細辨認字裡行間的潦草字跡,理解他們所看到的東西。他們的反應是發自內心的。即使在光線昏暗的防彈玻璃陳列櫃裡,這份原始手稿仍然散發出一種“神聖不可否認”的氣息。

就在那時,我開始認真思考記憶存儲在數字時代的未來—儘管我更想用“擔心”這個詞。200年後,或甚至50年後,我的繼任者會展示哪些藏品?如果過去沒有留下不可否認的實物,人們會如何與過去的人產生這種獨特的發自內心的聯繫呢?我們在1997年展覽的藏品都是經受住時間考驗的事物。數字信息將無法經受住時間的考驗,這一點不言而喻。到那個時候,互聯網頁面在更改或消失前平均存在時間僅為44天。我們似乎正以驚人的速度,從產出相對匱乏的知識經濟,轉向產出無限豐富的知識經濟。根據2015年的最新統計,國會圖書館擁有超過1.6億件館藏,和1997年的1億件相比有驚人的增長。但是與網絡上流通的信息數量相比,它的館藏雖不至於說是匱乏的,也至少可以說是可控的。工程師們正在建造世界上最大的射電望遠鏡—平方千米陣列(Square Kilometre Array),他們估計,這臺望遠鏡投入使用後每天將產生“多達1艾字節(也就是1018字節)的數據,大約相當於整個互聯網在2000年全年處理的數據量”。而網絡本身也在勢不可擋地發展。據一家數據存儲公司估計,全球網絡數據增長速度從2012年的27億太字節(TB)躍升至2015年的80億太字節。但是我們應該如何計算數據卻沒有人真正知道,甚至尚未達成一致。

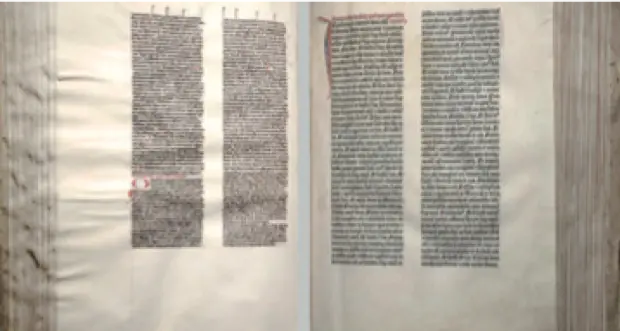

新技術模仿舊形式:左側為《美因茨大聖經》,右側是古登堡印刷的第一本《聖經》,印刷品在模仿手抄本。

我們怎樣才能避免被數據洪流淹沒?過去,書寫材料的成本,複製書籍所需的人力成本,以及傳播和提供書籍、圖冊、照片、膠片和錄音的成本都很高。這些成本限制了生產速度,實際上也就篩選了誰可以接觸到哪些知識和創意。維護大量冗餘的物理存儲需要巨大的開銷,這意味著我們需要花很高的成本保存並使它們長期維持功能,問題仍然是:“我們花費重金應該存儲哪些東西?”

如今,突然之間,這種篩選消失了,信息以電子的速度傳播,幾乎沒有障礙。現在,每個擁有電腦的人都可以出版自己的書,發行自己的電影,播出自己的音樂,並在全球即時發佈他們硬盤或智能手機上的內容。現如今的問題是:“我們能忍受錯過哪些東西?”

儘管這似乎是一個令人望而生畏的問題,但我們可以通過很多過去的信息,知曉人類以前是如何做出這些選擇的,因為長久以來人類遇到過許多次信息膨脹。記錄技術的每一次創新都無一例外地伴隨著這一問題。蘇美爾人第一次發明文字來記錄糧食收成信息的時候,他們就遇到了難題,不知道該把這麼多泥板放在哪裡才能保證它們不會損壞或被盜,還能保證它們在需要的時候能夠方便拿取。歐洲人推行印刷術後,市場上就充斥著與《聖經》這類權威文本相互競爭、相互矛盾的書籍。而當我們通過唱片記錄音頻時,同樣面臨著這樣的難題—唱片會因為處理不當而破裂,而硝酸鹽膠片上記錄的電影畫面,即使在沒有氧氣的情況下,也會燃燒和爆炸。每一項創新都促使人們重新思考如何利用這些使人驚歎的先進存儲技術,每一項創新都充滿了未知潛力,而這些潛力只有通過實驗才能發現。每一次進步都需要花費鉅額成本,更換已經安裝到位的信息基礎設施。創造者、出版商、圖書管理員和檔案管理員都在爭先恐後地追趕每一次技術進步和創新。無論它們在當時看起來代價有多高,最終都是值得的,因為我們可以自由自在地重新想象人類集體記憶,也能夠捕捉更多的人類體驗。

人類共有知識和專門技術的體量不斷增長,這一點決定性地塑造了我們與其他物種截然不同的命運。隨著我們改進記錄技術,發明出更多更結實、更便攜的媒介來保存我們的知識,我們獲得了對地球的統治權。我們的文化和技術是我們最根本的權力工具,使人類的適應策略遠遠超越了生物進化規律,而其他物種仍然必須嚴格遵循這些進化規律。然而,在21世紀初,我們卻毫無預兆地開始了一場巨大的自然實驗,4萬年來人類利用實物保存思想並戰勝死亡的方法變得過時了。永久地保存知識,這一承諾已然一去不返。我們正在用計算機代碼取代書籍、地圖和視聽記錄,而計算機代碼的穩定性甚至不如人類記憶本身。代碼會迅速被新代碼覆蓋或過時淘汰。人類獲取數字數據完全依賴於機器。反過來,這些機器則完全依賴於不間斷的能源供應,並且只有服務器農場才能進行存儲和提供數字數據。

我們如何保證這個不受控制的人類記憶實驗能夠給我們帶來好處?在尋找答案的過程中,我們將回顧過去,探索我們過往如何克服信息膨脹的挑戰。我們將一窺人類的大腦,去了解在沒有顯意識幫助的情況下,大腦的自然篩選系統如何決定保存哪些信息,丟棄哪些信息,我們會發現從中獲得的見解往往出人意料且與直覺相悖。歷史經驗和當代科學為維持人類的集體記憶和管理我們個人的數字檔案提供了至關重要的見解。

記憶載體與唯物主義思想

要使我們身處的這場實驗取得好的結果,我們需要消除兩個主要的錯誤觀念。第一種觀念認為,今天的富足是一種新現象,人類歷史上從未有過,它始於計算機,由科技推動。這就像是把你臉上的瑕疵歸咎於鏡子。技術是人類意志的工具,而不是反過來。的確,信息生產的速度加快了,計算機能夠輕易地進行完美的複製,這毫無疑問增加了冗餘信息的存儲量。我們也可以輕而易舉地推動已經膨脹的數據宇宙繼續膨脹。但是,當前的信息膨脹並非始於20世紀90年代互聯網商業化之時,也不是始於20世紀40年代軍方發明電腦之時,它始於19世紀上半葉。另外,使我們身處目前境地的,也不是技術創新,而是一種思想。這個革命性的思想認為,宇宙和世間萬物都處於物質的因果鏈中。

公元前7 世紀的楔形文字泥板,記載了將人和動物的天生缺陷解釋為神聖的預兆。

哲學上稱之為唯物主義(materialism),這種思想本身非常古老,它是古希臘德謨克利特(約公元前460—前370年)思想的核心,因盧克萊修(約公元前99—前55年)的《物性論》中的一首詩而不朽。我們也可在古代印度和中國哲學中找到它的蹤跡。但是當西方科學家掌握了物質存在因果關係的觀點後,他們沒有像哲學家那樣僅關注於用物質解釋世界。他們分析物質,探索新的知識來掌握大自然的秘密,而他們的政治對手則利用這些知識來改變世界。因此,到了19世紀30年代,對物質證據的大搜尋開始了。調查研究工具被迅速發明出來,推動了新信息技術的擴散。從1838年的銀版照相法,到2013年發明的大型強子對撞機中用來檢測新的亞原子粒子痕跡的強大影像工程學,我們的信息技術都源自這樣一個洞見,即物質記錄了宇宙的歷史,因為它是一種緩慢而客觀的信息,宇宙用原子書寫自己的自傳。人類集體記憶從舊石器時代的洞穴壁畫到萬維網的演變過程,講述的就是將物質作為存儲載體這一思想是如何和為何佔據主導地位的,以及它對今天的我們意味著什麼。

文化的發展是斷斷續續的。歷史的進程充斥著虛假的承諾和“死衚衕”,隨著環境的變化,在一段時間內行之有效的實驗隨後又被證明不合時宜。但是當多種力量聯合起來加速和改變事件軌道時,也會出現快速變化的時刻和拐點。引領和推動19世紀科學進步並使之成為今天信息膨脹的開端的拐點有4個:(1)在美索不達米亞以行政和商業為目的而發展的文字以及對徵稅的專業管理;(2)古希臘人為了追求知識而把圖書館作為培養知識的場所;(3)文藝復興時期希臘羅馬著作的復興和活字印刷術的發明共同推動了西方進入了現代;(4)18世紀的啟蒙運動重塑了知識,它轉變為一個動詞——進步,並增加了國家的責任,確保信息自由。

這些拐點都指向18世紀初的關鍵時刻,當時一些好奇的地質學家發現巖石就像時鐘,只要得到正確的解讀,巖石可以用來測定地球的時間,而地球比人們想的要古老得多。也就是從那時起,科學從理性時代進入了當今的物質時代,開始了對世間萬物的物質證據的偉大探索。在我們探索世界和自身的傳奇歷程中,數字時代只是最新的一個階段。當今席捲全球的豐裕信息經濟就源自西方思想史的這一拐點,也正是西方創造了當今通行世界的文字:在全球網絡上傳播的數字化代碼。

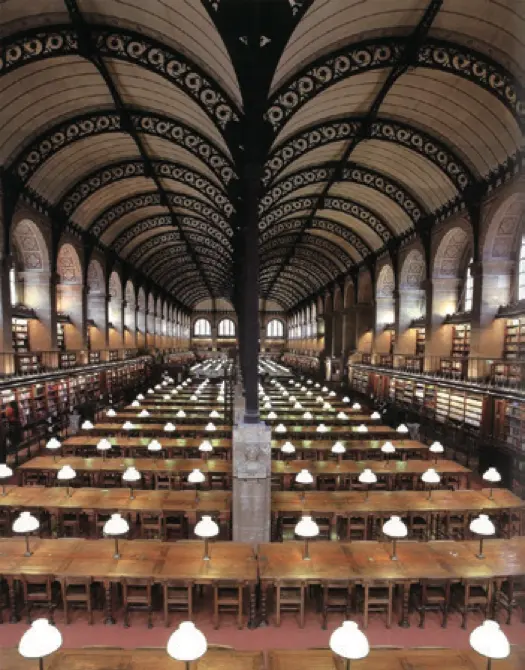

巴黎的聖珍妮維葉芙大教堂(1838— 1850 年)。為了引入自然光,避免火災,亨利·拉布魯斯特 (Henri Labrouste)在閱覽室採用了新式鑄鐵,這樣一來,數百位學生就可以同時坐在閱覽室學習知識了。

我們對記憶的看法,

為什麼是過時的?

第二個錯誤觀點是我們對記憶本身的過時看法。計算機不是對大腦的精確模擬。科學家們現在明白了,自然記憶是動物適應環境的主要機制。刺蝟和人類都擁有自然記憶,它與我們用來存儲信息的書籍和硅晶片等人工記憶(存儲工具)不同。記憶是動物一生中獲得的全部知識,目的是為了在一個不斷變化的世界中生存。本質上,動物所知的一切都沒有預先編入其DNA中。考慮到世界的複雜性,自然記憶採取的是“少即是多”的路徑。它在處理日後很可能會派上用場的信息時節制而有預見性。就像一個旅行家花一週的時間把所有必需品都塞進一個小旅行袋一樣,大腦通過精密的關聯網絡,把大量的相似信息組合壓縮在一個個微小空間裡。

通過學習新事物,我們對世界的認識與時俱進。幸運的是,我們的記憶不是固定不變的,不然我們將處於極端的毀滅境地之中—世界突然停止,變得一成不變。我們必須善於忘記不再真實或不再有用的東西,善於記住有價值和必要的東西。當我們在生活中承擔了新的角色和責任時,比如父母、伴侶、工人或公民,我們就擺脫了舊的角色,比如孩子、學生或依賴他人的人。不鍛鍊的肌肉會變得軟弱,記憶也是一樣。正如打包的藝術,我們捨棄什麼和我們裝入什麼一樣重要。同樣,記憶的藝術也依賴於遺忘的藝術。

數字記憶長什麼樣? 布魯斯特·卡爾和互聯網檔案館的一堆機器可讀的數字數據,包括圖書、音頻、視頻,他們都存儲在同一個設備裡。

這對於數字時代來說,意味著數據不是知識,數據存儲也不是記憶。我們使用技術來積累關於自然和社會世界的事實。但事實只是記憶的附帶產物。他們有時甚至會妨礙我們專注思考和解決問題。至關重要的是,信息要具備在現在和將來都能派上用場的能力。而我們的情感能夠感知什麼對生存和幸福是有價值的。當我們被太多晃眼的東西和發出嘈雜聲的設備分散注意力時,我們就無法學習或開發穩固可重複的記憶,我們將無法構建對我們未來可能有用的重要知識和經驗儲備。這將危及未來。因為記憶不只是過去,更是未來。

人類的記憶是獨特的,因為從儲存在我們大腦的信息中,我們不僅能回憶起過去或現在存在的事物,還能創造“可能”存在的事物。通過過往,我們可以看到未來的景象。我們知道有過去,有現在,也有未來,我們可以在腦海中自由地穿梭於不同時代。在我們之前,就有一代又一代的人出生和死亡,而我們也註定會死去。這種對時間深度的深刻感知在自然界中是獨一無二的。我們能夠進行精神時間旅行(mental time travel),想象未來可能的樣子,或者回到過去,重新建立現在的事物是如何變成這樣而不是那樣的過程。我們的記憶越豐富,我們的想象力就越強。我們能夠解決一個個難題,根源就在於這種臆測思維。

當我們思考數字時代的記憶時,會看到電子信息的驚人力量,也會看到瞬時滿足使個人記憶得到增強,有時又受到損害。我們還將“大規模”地研究記憶,就像計算機工程師說的那樣,人類的集體記憶在數千年裡不斷增長,有時也會縮減。集體記憶是跨越多種文化的一代代人的創造,它是人類學習的全部範圍,是我們每個人都為之貢獻並從中汲取營養的知識和技能的共享體。我們將看到,隨著時間的推移,學習的單一行為如何能夠共享和積累,從而成為知識;一代代人又是如何努力保障知識,並使知識代代相傳;以及每一代人如何積累更多的知識。數字網絡使人類的集體記憶跨越政治和語言的界限。每個能夠聯入互聯網的人都可以將個人記憶和所學轉化為共享的知識,確保人類的集體記憶在以指數級增長的同時繼續保持文化多樣性。

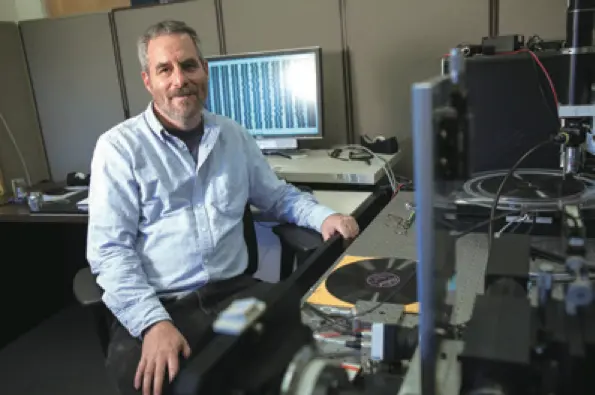

聲音的圖像:實驗物理學家卡爾·哈伯用設備繪製亞原子粒子的軌跡,這是挽救那些脆弱介質上的聲音記錄的技術基礎。

數字技術正在從根本上重塑集體記憶的過去和未來。我們如何保證這一跟人類記憶有關的不受控制的實驗對我們有利呢?沒辦法保證。但是事情都在我們掌控中。而社會和個人面臨著關鍵的決策:如何重建記憶系統和實踐以適應信息豐裕的經濟。很少有哪一代人能夠塑造如此豐富的、未來幾代人將繼承享有的世界。本書的目標是讓我們更深入地理解記憶在創造未來中的作用,並拓展想象的可能性,以使我們為數字時代重建記憶系統。

這是一本關於這一偉大思想的小書。它不是一本預言書,因為未來是不可知的。它也不是一部通史,或是對文化和生物記憶的分析。相反,它是對記憶、過去和未來有關的新領域的探索。就像所有在未知領域的旅行者一樣,我們必須走過迂迴之路,才能朝著同一個方向前進。我們必須遺憾地迴避一些非常有趣但會分散注意力的路線。對於那些只想瞭解一些簡明主題的讀者,我在書後列出了研究中使用的關鍵資源,註釋中也有對特定資料的提示和一些評論。

我們的旅程始於回顧過去,進入人類記憶的深處,瞭解我們是如何到達這一關口的。在這個過程中,我們將用個體事例,在一些關鍵拐點上著力研究這樣一個議題,即有關記憶的思想發生改變後是如何與分享知識、擴大人類潛能的技術相互作用的。記憶生物學仍處於起步階段,我們研究這一領域是為了深入瞭解大腦的自然篩選系統,該系統捕捉有價值的信息,丟棄其他信息。當我們在數字時代努力掌握大量的記憶時,我們最終會思考我們所面臨的個人、社會和文化的選擇。

作者|艾比·史密斯·拉姆齊

摘編|李永博

校對|李銘

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 數字時代的信息觸手可及,我們卻記不住任何知識

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。