綜合丨何安安

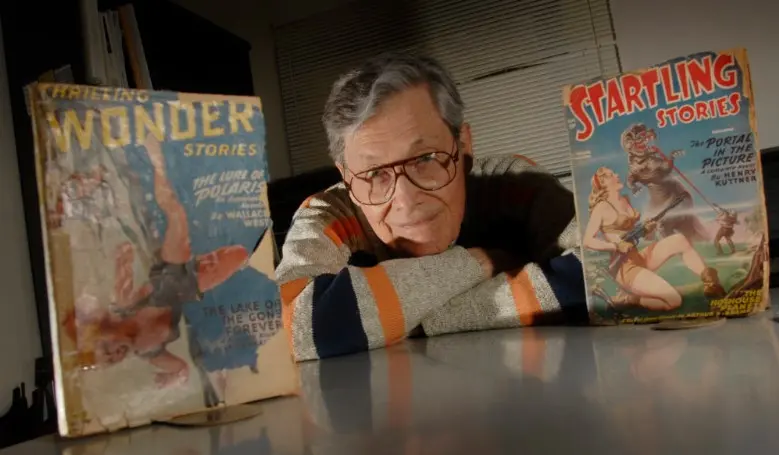

據國外媒體報道,著名科幻小說家、學者、評論家,曾任美國科幻奇幻協會主席、美國科幻小說研究會主席的詹姆斯·岡恩(James Edwin Gunn)於當地時間12月23日上午,在堪薩斯州的勞倫斯市(Lawrence)去世,享年97歲,其生前任教的堪薩斯大學官方發言人確認了這一消息。

1923年7月12日,詹姆斯·岡恩出生於密蘇裡州的堪薩斯城。1947年,岡恩成為職業作家,並於1949年發表了他的處女作《通訊系統》,當時他使用的是埃德溫·詹姆斯這個筆名。1952年,岡恩開始用真名發表作品。岡恩擅長短篇小說的創作,即使是他的長篇小說,讀來也似短篇小說的組合。至今,他已發表80多則故事,出版了19本書,短、中、長篇皆有。

詹姆斯·岡恩(1923年7月12日—2020年12月23日),美國著名科幻小說作家、編輯、學者和評論家。曾任美國科幻作家協會主席和美國科幻小說研究會主席,堪薩斯大學英文系名譽教授,以及堪薩斯大學科幻小說研究中心主管。“科幻之路”系列和《交錯的世界》是其最重要的學術著作。

岡恩的主要作品有《這個堡壘世界》(1955年)、《星際橋樑》(1955年)、《空間站》(1958年)、《快樂製造者》(1961年)、《長生不老的人》(1962年)、《傾聽者》(1972年)、《校園》(1977年)和《危機》(1986年)等。除小說創作之外,岡恩的評論和學術專著也為他贏得了不少榮譽:1976年,他榮獲美國科幻小說研究會的“朝聖獎”;同年,世界科幻小說年會授予他的《交錯的世界》雨果獎特別獎;他撰寫的《艾薩克·阿西莫夫:科幻小說奠基者》贏得1983年的雨果獎最佳非小說作品獎;1992年,他又榮獲“伊頓終身成就獎”;2007年,美國科幻奇幻作家協會在星雲獎頒獎典禮上授予岡恩“達蒙·奈特紀念大師獎”,以表彰他的終身成就。

作為美國科幻黃金時代最後的見證人,詹姆斯·岡恩同時也是對這個日新月異的世界以及這個世界給科幻所帶來的影響最為敏感的人。對於岡恩來說,科幻小說始終都是“變化的文學”,“其本身正是變化的最好例證”。首次出版於1975年的《交錯的世界》為岡恩贏得了雨果獎特別獎,在該書的最新版本中,岡恩補充了全新的章節,將時間線提至21世紀並充實了亞洲部分,使之成為世界範圍內最為權威的世界科幻小說史。目前,《交錯的世界——世界科幻圖史》中文簡體版已由世紀文景引進,並於今年9月出版。

正如岡恩所說,《交錯的世界》是一部科幻小說圖史,但這部書所展現的不僅僅是插圖和歷史,還有一種獨特的成書方式:通過梳理科幻小說的成因以及影響其後續發展的各種因素,來對科幻小說加以闡釋。《交錯的世界》試圖給科幻小說下一個定義,指出科幻小說與其他小說類型(如奇幻小說、烏託邦小說和“主流”文學)之間的差別,並說明科幻小說是如何發展到今天,又是如何發揮自己的作用的。

以下內容節選自《交錯的世界——世界科幻圖史》,已獲得出版社授權刊發。

《交錯的世界——世界科幻圖史》,[美]詹姆斯·岡恩著,姜倩譯,世紀文景丨上海人民出版社2020年9月版。

原文作者丨[美]詹姆斯·岡恩

世界終於追趕上了科幻小說的腳步。

這是1975年本書初版時的開篇語。這句話在2018年顯得更為合適。

1975年,我想說明什麼是科幻小說、科幻小說的發展歷程和未來的趨勢,以及科學技術的發展如何改變了世界、科幻小說又是如何改變了世界。在這次新版中,這仍是我的目標。

科幻小說與世界。它們創造了彼此,而這個共生的過程,正是本書所關注的。外部世界對科幻小說的影響顯然更加巨大,但科幻小說對世界的影響卻更有針對性。兩者扯平了。

況且,我們生活在一個科幻的世界裡,這一點毫無爭議。我們周圍隨處可見新秩序的種種跡象:我們的生活和父輩相比大不一樣,與父輩的父輩更是截然不同。生活的節奏日益加快,我們不是被它裹挾向前,就是被拋在後頭。我們騎在科技這匹飛奔馳騁的駿馬背上,如若冒險躍下,必然摔斷脖頸。我們——或至少是大多數人——坐在起居室裡觀看能夠移動和說話的圖像。我們乘坐時速達100英裡的汽車奔馳在橫跨大洲的寬闊柏油馬路上,或是乘坐速度接近聲速的飛行器在空中飛行。我們在氣溫可自動調節的房屋裡居住,在聳入雲霄的高樓裡上班。我們—或至少是我們中的某些人——手裡掌握著摧毀另一個國家甚至是整個世界的力量。我們——或至少是我們中的一些人——已登上月球。

詹姆斯·岡恩

以上是我在四十多年前所寫的話。它們依然真實,但已平淡無奇。今天我們已建造了一座空間站;我們觀測到了木星、土星和海王星;我們已測繪了火星,我們的機器人探測了火星表面;在軌道望遠鏡的幫助下,我們擴充了對宇宙的瞭解,通過巨型加速器分辨出了最小的分子結構;我們克隆出了羊和豬,轉而討論是否該克隆人類;我們破解了人類基因組;我們消滅了天花這樣的疾病,卻又發現了足以消滅全人類的新型疾病;我們桌上使用的電腦,其運算能力足以與四十多年前那種房子大小的機器相媲美;我們在互聯網上做買賣,與人交流,網絡讓我們能與地球上的任何地方保持聯繫。不管是在堪薩斯州的勞倫斯,還是紐約或上海的大街上,我們通過移動電話與人交談,或是收發信息;有時我們通過戴在手腕上的設備就可以拍攝電子照片,並將它們即時傳送到世界上的任何地方;我們時刻不停地從新聞媒體那裡獲得消息,而這些媒體在1975年時還壓根不存在呢……

這究竟是怎樣的一個世界呢?這難道不是一個科幻世界嗎?

四十多年前,人們向科幻作家提出的問題已經從“你們這些瘋狂的想法是從何而來的?”變為“人類現已登上月球,你們還能寫什麼呢?”。而今,當科學技術每天都將科幻小說中的想象變為現實時,這些問題已變得無關緊要。四十多年前,艾薩克· 阿西莫夫(Isaac Asimov)就曾指出,我們生活在一個科幻的世界裡:宇宙飛船和核威力(以及核戰爭威脅),比聲速還要快的飛機,抗生素,登月(在阿西莫夫看來,這是最稱得上美夢成真的事了)——這些都是他和羅伯特· A. 海因萊因(Robert A. Heinlein)還有其他作家在1939年和1940年代初所描寫的。

本書第一版面世的二十五年前,科幻小說的黃金時代正走向終結。約翰· W. 坎貝爾(John W. Campbell)和他的《新奇科幻》(Astounding Science Fiction)雜誌是黃金時代的霸主,但到了1950年,隨著《奇幻與科幻雜誌》(The Magazine of Fantasy and Science Fiction)和《銀河科幻小說》(Galaxy Science Fiction)這兩本新雜誌的誕生,文學科幻和社會科幻的新紀元由此開啟。我的第一篇科幻小說就是在此前一年發表。而再往前回溯二十五年,即1925年,雨果·根斯巴克(Hugo Gernsback)正在籌辦第一本科幻雜誌——《驚奇故事》,這本雜誌後來使科幻小說正式成為一種文學類型,也使美國科幻成為其他科幻看齊的典範。從那時到現在,一晃已經過去了九十多年。但是科幻小說的歷史並非始於1925年,這就是我們下面要談的。

早在1863年,從第一部小說《氣球上的五星期》(Five Weeks in a Balloon)起,儒勒·凡爾納(Jules Verne)就開始描寫源自科學家實驗室和工程師繪圖板的種種奇蹟。庫爾德·拉斯維茲(Kurd Lasswitz)於1897年創作了《雙星記》(On Two Planets);1911年,根斯巴克在美國創作了《大科學家拉爾夫124C 41+》(Ralph 124C 41+);而更早的時候,1849年,埃德加·愛倫·坡(Edgar Allan Poe)發表了《未來之事》(“Mellonta Tauta”)——他的書和故事描寫了未來的種種奇蹟,以及暢遊奇妙美好、讓人興奮的未來世界的偉大旅行。然而,一個多世紀以來,特別是1926年以後,大部分人(也包括少數著名科學家)會對科幻小說當中的概念嗤之以鼻,比如比空氣重的飛機、核武器和原子能,還有太空飛行等,任何涉及這些概念的作品都被認為“純屬科幻”而遭到摒棄。

《大科學家拉爾夫124C 41+》描寫了太空旅行、整容術、熒光燈、自動投幣式唱機、液體肥料、擴音器、飛行器、睡眠學習、太陽能、雷達、不鏽鋼、微縮膠片、電視、無線電網絡、空中文字1、水栽法、錄音機、水上運動表演、自動售貨機、夜間棒球、玻璃纖維製作的衣服、合成纖維——所有這些都寫於1911年。

科幻小說基於這樣的理念:世界是在不斷變化的,我們的生活方式也在變化,人類要麼自己去適應環境,要麼就讓環境適應人類,否則就會走向滅亡。這正是阿爾文·託夫勒(Alvin Toffler)創作於1970年的暢銷書《未來的衝擊》(Future Shock)的主題,作者在書中寫道:

變化的狂流是如此強大,它掀翻了體制,改變了我們的價值觀,使我們的根枯萎。變化即未來對人類生活的入侵過程,我們必須對它加以仔細審視,不僅要從歷史的宏觀角度,也要從親身經歷變化的活生生的人的角度。

如今,沒有人再談什麼未來帶給人們的衝擊了。這並不是因為人們對託夫勒所謂的由“未來提前到來”所引發的“疾病”產生了免疫,而是因為變化早已成為習以為常的事情,不值一提。然而,在1970年代早期,託夫勒就指出科幻小說能夠讓人們對未來衝擊產生免疫力。他引用了另一位“未來主義者”(這個術語在過去幾十年裡已為人熟知)羅伯特·詹克(Robert Jungk)關於教育的一番話:

如今,人們幾乎只關注於學習已經發生或完成的事情。明天……至少有三分之一的課程和習題應當關注發展中的科學、技術、哲學和人們已預測到的危機,以及應對這些挑戰的未來的可能答案。

託夫勒接著指出:

我們並沒有“未來文學”可供在這些課程當中使用,但我們卻有關於未來的文學,其中不僅包括那些偉大的烏託邦小說,也包括當代科幻小說……科幻小說是一種拓展思維的力量,可以用來培養人們預測未來的習慣。我們的兒童應當學習阿瑟· C. 克拉克(Arthur Charles Clark)、威廉·泰恩(William Tenn)、羅伯特·海因萊因、雷·布拉德伯裡(Ray Douglas Bradbury)和羅伯特·謝克利(Robert Sheckley)的小說,不是因為這些作家能夠讓他們瞭解宇宙飛船和時間機器,而是因為他們能夠引領那些年輕的心靈去探索政治、社會、心理、倫理事務的叢林,這些是他們長大成人之後必須面對的。科幻小說將是“未來學初級課程”的必讀書目。

這並不是說,我們所處的這個科幻世界是科幻作家們想要看到的那個世界。有時,像雷·布拉德伯裡那樣的作家,他們的目的並非預示未來,而是阻止未來。沒錯,他們當中的大多數人迫不及待地盼望著未來的到來,而他們的讀者也有別於那些害怕改變、屈服於未來衝擊的芸芸眾生,這些人不想等著未來按部就班地降臨,而是希望通過閱讀關於未來的小說提前目睹未來的景象。但是,在關於未來的小說中,含警戒意味的故事幾乎和粉飾未來的故事一樣多,就連最美妙的技術天堂裡也有那麼一兩個長蟲的蘋果。

生態問題、人口過剩、機械化戰爭的種種可怕之處、核能的濫用、心理戰中的洗腦術、社會對人的洗腦—所有這些,以及更多的問題,早在其他人將它們視作問題之前,就已成為科幻小說家譴責的對象。

這種預示未來危機,生動表現危機帶給人類的後果與啟示,並提出避免危機發生的其他替代方案的能力,正是科幻小說的主要功用之一。在其生動表現力面前,科幻小說為世人所熟知的預言能力則變得黯然失色。

科幻小說為何及如何擁有這種能力,我將在下面的章節中展開。不過,假如事實的確如此,科幻小說理應被視為科幻世界的文學。那個快樂無比的時代尚未來臨(這是我寫於1975年的話),但這偉大的一天必將到來。

那個快樂時代也許已經到來,但人們發現,正如那些科技天堂一樣,這是一個長了蟲的蘋果。既然1967年哈蘭·埃裡森(Harlan Jay Ellison)在《危險幻象》(Dangerous Visions)的導言中能這樣說:“新千年就在眼前。正在發生的一切成就了我們。”那麼,到了2018年,我們就能在回顧過去時這樣說:“已經發生的一切成就了我們。”

本文節選自《交錯的世界——世界科幻圖史》,已獲得出版社授權刊發。

綜合丨何安安

原文作者丨[美]詹姆斯·岡恩

編輯丨石延平

導語校對丨李世輝

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 世界終於追趕上了科幻小說的腳步丨詹姆斯·岡恩去世

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。