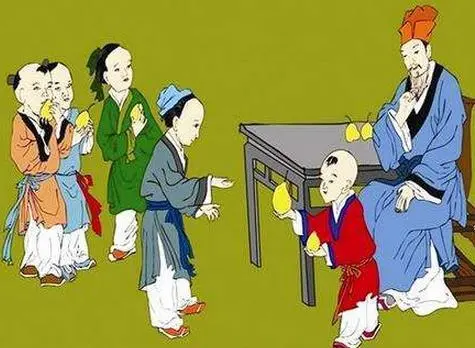

孔融讓梨的故事最早被記載在《後漢書孔融傳》中,後來被寫進我們耳熟能詳的《三字經》裡面,隨後他的故事也隨著這本書在我國也流行了近千年的時間。

孔融讓梨的故事主要講的是:孔融在四歲時,就學會了把大的梨子給哥哥吃,而自己挑最小的吃。這個故事也被我們的老師反覆講解,孔融也被當作“謙讓”的道德典範。至今,我們的很多家長在教育孩子時,仍會強調希望孩子向孔融學習,把好的讓給比別人。

那麼這個故事在外國人眼中是什麼樣子的呢?美國人民也非常喜歡這個故事,但孔融在他們眼裡卻是一個反面典型,到底是什麼原因呢?我們來看一下。

第一:美國人認為,孔融的父母允許孔融去分配梨子,本身就是一種錯誤的行為。

在美國人看來,孔融的父母一開始就錯了。

作為長輩,在給子女分配梨子的時候,儘可能要做到公平公正,而且不論年齡大小,應該一視同仁平等對待。如果梨子的大小有差別,那就應該在數量上進行相應的平等。

另外孔融的父母也不應該讓孔融去分配梨子,這是一種極其不負責任的表現。如果年齡可以作為分配水果的標準,那麼高矮胖瘦性別也可以成為這種標準。

如果讓孩子去分配水果,他們肯定會更傾向於自己,這對別人來講是不公平的。

也就是說,在美國人看來,這種行為是不應該提倡的,不論父母給孩子分什麼,應該不論年齡、身高、體重,大家一律平等,公正對待每一個孩子才是最正確的。

第二:孔融讓梨很容易把孩子培養成虛偽和作秀的性格。

在美國人看來,正常情況下,一個人分東西都會傾向於自己,給自己分得更多些,如果他給了別人,只能說明他是一個虛偽的人。而孔融讓梨恰巧在鼓勵這種虛偽的行為。

假設孔融本身是非常喜歡吃梨的,但在家長的暗示下,他不得不將大的梨子讓給哥哥,如果長期都是這樣,孩子必然會變得越來越虛偽。

假設孔融本身是不喜歡吃梨的,他把大的梨子讓給哥哥,但是後來發現,讓給哥哥以後,居然會獲得家長的表揚,獲得“懂事”的好名聲,那麼以後為了獲得更多的表揚,他肯定繼續這麼表現,這就有作秀的成分了。

假設孔融本身也喜歡吃梨,但是吃不了那麼多,就把大的梨子讓給了哥哥,這麼做了之後,既獲得了大人的表揚,又滿足了自己的需求。不過,這就不是簡單的虛偽和作秀了,可能兩者皆有。

看來美國人與我們的文化和認知差異還是非常大的。美國人更注重孔融讓梨所帶來的社會影響和孩子的心理變化。而我們看到的則是一種“謙讓”的優秀品質。

不管怎樣,我相信一個4歲的小孩肯定是不情願把大的梨子讓給哥哥的,至少大多數孩子都是不願意的。他們之所以他麼做,可能是不敢反抗父母,也可能是為了得到家長的表揚,更有可能是想給家長留下一個好印象。

大家的看法呢?孔融讓梨的故事還有必要讓我們的孩子繼續好好學習嗎?也分享一下吧!

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 《孔融讓梨》在美國成反面典型,孔融被認為是在秀,大家怎麼看?

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。