在現在這個“內卷”、競爭越來越趨於激烈繁多的時代,父母在育兒這件事情上的擔憂和焦慮,可能是無論如何也無法避免的,只是在輕重程度上有所差別。我們不需要去培訓機構或是中小學調查才能知道,單是自己周圍的人隨便談一談,也可以清晰地感受到整個社會教育氛圍的緊張與焦灼。從孩子出生後起,為將來更長久的競爭所做的準備就已經開始,什麼時候開始學習英語、加減與認字?幾歲應該上繪畫班?為孩子報哪一門樂器?圍棋、籃球與舞蹈,哪一個會在將來更有用?拼樂高是不是也該訓練,以求更多地“開發智力”,玩彩泥是不是也要在專門的老師的指導下進行,這樣會有更明顯的“美術效果”?

我們當然不能苛求為人父母者在這樣的社會競爭壓力下,還能始終保持自身的堅持與淡定,因為我們都感覺自己是出於愛、出於對孩子未來的擔憂,才在一開始的時候就迫不及待或被裹挾著將孩子推入這場生存的大賽,以期他們在將來能夠擁有幸福的人生。我們太害怕他們失敗了。只是當我們開始這樣不停追逐的時候,似乎便很容易忽略掉這其中可能存在的悖論:我們犧牲掉孩子童年最重要的歡樂與閒暇,去追求眼前最近的“實用”與“效果”,卻又希望他們在未來能夠擁有快樂的能力。

不存在完美的育兒。我們都是在磕磕絆絆摸爬滾打的途中。問題並不需要等到孩子長大,在我們一邊推搡一邊奔跑的路上,就已經開始層出不窮。但孩子的問題真的都是問題嗎?有時候,也許需要我們稍微“扛一扛”,把心放得“大”一些,把社會傳遞過來的壓力,不那麼完全地加到孩子身上。我們很多時候需要做的,可能只是不要忘記自己做小孩子時候的感受,那也許可以使我們真的俯下身來,真正開始對孩子的傾聽與理解。李崢嶸的《孩子的問題是問題嗎》是這樣一本試著與大人溝通的書,“無論多麼擔憂,無論多麼愛,我們不能把自己未曾實現的理想和希望寄託在孩子身上。”因為我們是這樣相互獨立的生命,原該有各自的路途與夢想。

《孩子的問題是問題嗎》,李崢嶸著,中國工人出版社2020年7月版

撰文|姜妍

孩子的問題是問題嗎?

閱讀《孩子的問題是問題嗎》這本書的時候,我數次想起了另一本和一個孩子的成長有著些許關聯的書——《學飛的盟盟》。兩本書乍看似乎並無相似之處,前者是親子專欄作家李崢嶸回答的與養育孩子有關的各種常見卻不那麼容易找到標準答案(事實上本就沒有標準答案)的問題;後者是中國臺灣作家朱天心老師筆下自己孩子謝海盟幼時的成長軼事,為何我要將這兩本書關聯起來呢,這個後面再來說。

先說《孩子的問題是問題嗎》裡各種“刁鑽”的問題,從小朋友漸漸長大還是很黏父母到孩子不喜歡執行計劃裡的內容,從家裡的小學生不愛閱讀到作為父母如何控制自己的情緒,幾乎每讀到一個問題,我都下意識地先問問自己會怎樣回答。遺憾的是,這裡面絕大部分問題我讀到時都是兩眼一抹黑,大腦一片空白。既然自己想不明白,就接著往下看作者的回答,我發現崢嶸居然可以洋洋灑灑講出這麼多溫柔幽默的話語,這些回答沒有一句試圖教育父母或是孩子,“你應該如何如何”,而是帶著貼近、包容、理解的心,引領著想象中的讀者一步步前行。

能回答出這些問題,得益於崢嶸本身的職業經歷。她曾經做過語文老師,知道怎麼樣與孩子打交道。而她更長久、更重要的職業經歷則是一位媒體中的閱讀板塊編輯,常年大量的閱讀積累,讓她吸納了許多相關的知識與觀念,她把這些閱讀經驗吸納後重新思考,然後變成文字回饋給讀者。

作為一個沒有小孩並且也不打算在這段人生旅程中養育小朋友的人,我依然能夠通過書中的這些提問感受到現代為人父母的緊張感與焦慮感。我不覺得自己有資格去評價這樣的一種普遍存在的育兒壓力,如果我也是一位母親的話,我可能只會更加被現實拖著一路擔心與焦慮。擔心孩子會不會輸在起跑線,擔心他或者她太平庸,擔心自己做得不夠多不夠好……不需要在這本書裡找這樣的焦慮型父母,抬起頭看看自己的身邊,已經有太多太多因為撫育孩子而“失去自我”的家長了。尤其是女性朋友們,這當然和育兒壓力依然還是更多被施加在女性身上有關。你沒有辦法和這些朋友說“放輕鬆”,因為你知道這並沒有用,在這樣一個充滿著緊張感競爭壓力的時代,在很多人眼中,放鬆可能意味著落後。而人生某個階段一旦開始落後,可能在很多人眼中就意味著未來的“失敗”。

守護兒童的純粹與真純

我不想去討論什麼是成功什麼是失敗,這個哲學命題討論起來頗佔篇幅,且也很難真的說服焦慮型的父母們。但另外一方面,我也開心,這個時代依然有崢嶸這樣“心大”的母親,一如二三十年前的臺灣地區也有位“心很大”的媽媽叫朱天心。

《學飛的盟盟》,朱天心/著,謝海盟/繪,世紀文景|上海人民出版社2009年版

中國臺灣地區和大陸的城市化進程有著一定的時間差,在天心老師育兒的時間段,正是臺灣開始經濟起飛、為人父母的拼命想把子女送入名校、各種補習班課外班排滿滿的初始階段。但這位媽媽有些特別,小學選了家門口最普通的學校,還不時拉著小朋友請假曠課一起逛動物園,放學回家並不著急催促孩子寫作業,總是勸對方先好好玩耍,補習班課外班那是沒有的,雖然多年後看著孩子幼年時的畫作也會偶爾暗自發問,是不是有可能耽誤了對方的繪畫才能。當然選擇看似“放養式”的教育方式,就得有承擔後果的能力。謝海盟因為大量閱讀看似無用的課外書,一度學習成績並不好,做母親的也就聽之任之。反倒是當孩子的坐不住了,升學考試前一年開始發力,然後才發現那些年讀過的課外書並非真的無用,她對知識的理解能力遠遠超過了教科書的要求,一發力一路就不可收拾,不費力考入北一女(臺北市立第一女子高級中學),後來又進入臺灣政治大學。但是比起這些表面的附加光環,作為母親的朱天心,可能最欣慰的還是海盟回顧幼年時的成長經歷,對母親說的那句“此生無憾”吧。

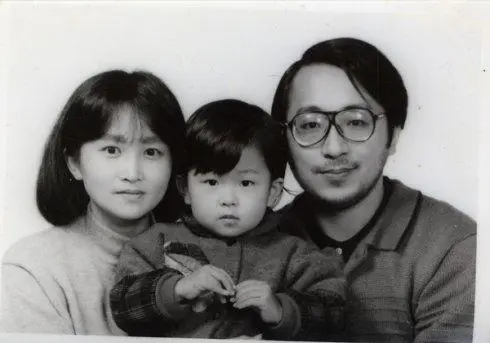

朱天心、唐諾夫婦和幼時的謝海盟

無獨有偶,在北京也有一位類似的母親,那就是崢嶸,得益於工作一定程度上的自由性,她一向親力親為,自己帶孩子,沒有把責任和壓力轉嫁到上一代老人身上。她家的小朋友沒有上過幼兒園,有時候跟著她在書店裡泡一天,有時候是在公園裡撒一天歡;她也沒急著教給小孩讀書寫字,剛上小學的時候,孩子還沒學認字,這在很多父母眼中是不可想象的。可我們朋友間每次看到崢嶸小孩在學校裡造出來的句子,都會讚歎那裡面的童真和純淨,這其實是我們每個人與生俱來的東西,但是隨著年齡的增加,好像很多人都慢慢把它搞丟了。幸運的是,我在崢嶸的小孩身上看得到它,在崢嶸的身上也依然看得到。當然,有勇氣讓孩子不走大多數人走的那條路的母親,內心還得多一份從容。得不遵從於某種社會既定的規則,並且願意承擔因此產生的一切結果。

養育孩子的過程,也是自我內在狀態的一種折射

《孩子的問題是問題嗎》是一本育兒書嗎?是也不是。與其說這是一本告訴家長如何教導孩子的書,倒不如說這是一本試著和成年人溝通,怎麼找回我們孩提時代都擁有過的那份純粹的質感的書。養育孩子的過程,也是自我內在狀態的一種折射,如果你只相信單一的價值觀和對所謂“成功”二字的理解,那麼這一定也會投射在教養下一代的方式中。

比如有父母會擔心孩子不去看學校裡指定的課外書目,崢嶸就耐心地告訴,“世界上沒有什麼一定要讀的書,其實讀什麼書沒有那麼重要,重要的是在一起交流,分享生命的每一個時刻。”比如有媽媽提出來孩子在成長過程裡喜歡要挾家長,假如不滿足孩子的要求,孩子就會說自己更喜歡家裡的其他大人。崢嶸分析說,這也是孩子日常從家長身上接收到的信號的反射。如果孩子得到的愛,不是完全的接納和包容,而是摻雜了很多的要挾、條件、施捨,那麼當孩子有情緒的時候,也許就會有意無意地把他從大人那裡得到的表達方式反饋出來。

在書中,崢嶸一再強調,無論多麼擔憂,無論多麼愛,我們不能把自己未曾實現的理想和希望寄託在孩子身上。因為我們的路只能我們自己去走,孩子也必將獨自前行。解除焦慮的能力就在我們自己身上,唯有開放的觀念、溫和堅定的信念,才能獲得自由的力量。她努力想要告訴家長的,是每個孩子都是獨立的個體,需要被尊重,被平等對待,需要包容和耐心,還需要不要隨意替他們設定某個假象的理想結局。如紀伯倫詩中所言——你的兒女,其實不是你的兒女。他們是生命對於自身渴望而誕生的孩子。他們藉助你來到這世界,卻非因你而來,他們在你身旁,卻並不屬於你。

每個孩子來到這世間,都是不同的種子,在沒有最後長成之前,我們也不知道他們會變成什麼樣的參天大樹,但不用太著急為他們修剪枝椏,給他們足夠的陽光空氣和水,說不定若幹年後,收穫的會是意外的驚喜呢。我記得天心老師常說,幼時父母對她們三姐妹的要求無非是,不可以撒謊不可以講髒話,其他都放養著來。如今收穫了兩個華語文壇重要的作家,其實是包賺不賠啦。希望崢嶸的這本書,也能讓一些習慣緊張焦慮的父母們稍稍鬆下來,好好呵護孩子的純真,找回自己童年時的純粹和純淨。

朱西甯、劉慕沙一家,左起:朱天衣、劉慕沙、朱西甯、朱天文、朱天心

作者|姜妍

編輯|石延平

校對|李世輝

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 孩子的問題是問題嗎?需要找回的,也許是家長童年的純真

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。