作者:常瑩

“什麼是糊弄學?”“這是個好問題。”

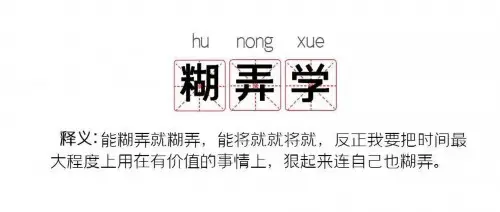

這個對話,是“糊弄學”經典話術。繼“凡爾賽文學”“打工人”梗席捲網絡後,“糊弄學”接棒走紅。“糊弄學”是什麼?它指的是,以看起來不敷衍的方式,去應對生活中難以推脫之事。在某社交平臺“糊弄學”小組中,有16餘萬成員每天分享著他們的“糊弄”心得,甚至還有人研究出一套“感嘆詞+評價事情+感受”萬能回答公式。

面對不得不去做卻不願意做的事情,“糊弄學”小組提供了一系列經驗和技巧,讓同樣有糊弄需求的人用最短的時間應付過去。仔細想想這樣的行為其實很有趣,思維上的反叛與言語上的奏效,形成一種鮮明反差,讓人忍不住把“糊弄學”當做拯救“社恐”的社交神器。

在“糊弄學”的秉持者“弄弄子”們的理解下,這樣的行為似乎是一種生活小智慧。不必直面拒絕所帶來的壓力,也無需周旋於無意義的社交,與其在被動的社交中消耗精力,不如模糊自己的觀點,以最小的時間成本維護著人際關係的和諧。

“糊弄學”為何就火了?與“打工人”相似,網絡熱梗的流行背後,都隱藏著生活觀念和個體情緒的微妙變化。在人人都是自媒體的時代,人們傾向於呈現出更加完美的自我形象。在越來越多被動的社交和機械化的對話中,糊弄本身,也是一部分人對社交中的焦慮情緒的一種抵抗,圓滑背後是無奈,遊刃有餘隱藏著態度上的疏離。“弄弄子”們逐漸意識到部分社交中的“無意義”,這樣的焦慮蔓延後,“糊弄學”變成了消解情緒的出口。

從更深層次看,“糊弄學”的走紅,與當今碎片化的信息流也有關。“糊弄學”的本質問題也可以理解為,一個人的時間和精力應該怎樣分配?

在以色列作家阿摩司·奧茲自傳體小說《愛與黑暗的故事》裡,他寫到:“不要再竊取我的時間了,大家都來佔用我的時間,沒有意識到每時每刻都是我個人的財富,它就這樣消失了”。雖然他寫的有點誇張,但這可能是“弄弄子”們內心的真實寫照。

當焦慮產生時,它極大地佔用人們的注意力,但越是信息發達的社會,注意力越容易成為置身互聯網語境的個體所懷揣的稀有資源。從前車滿慢、郵件慢,隨著科技的不斷髮展、社會節奏的不斷提速,處在社會空間的個體獨自支配的時間和空間不斷被壓縮。“弄弄子”們在社交媒體中的行動實踐,折射出他們面對社會焦慮的時候如何情緒佈局、最大化地保留自己的個人時間與空間。

看待“糊弄學”,與看待“打工人”等網絡現象一樣,是年輕人跨越年齡、職業的身份認同,它體現著互聯網發展中社交群像中的一個小小剖面。其實糊弄群體的出現也折射著當代年輕人對於社會結構的思考。面對急劇變遷的社會,多元分化的人群在社會焦慮和消費主義的夾擊下去尋找自我確證的空間,“糊弄學”隨之滋長。

在社交夾縫中的“弄弄子”們通過不斷分享的經驗輸出,試圖讓這一行為體驗合理化,變為可利用的生活減負、人際交往中的潤滑劑。然而,萬事皆糊弄的態度也許並不可取,交際有了萬能模板後,單一的回覆充斥的社交對話中,誠意和趣味還剩下幾分呢?

其實,持續的被動迴應並沒直面社交問題的痛點,“糊弄學”只是暫時的緩解,並沒錨定生活中焦慮的核心痛點。如此重複循環,只會讓自己離生活的主導權越來越遠。其實,每一件事情都是有著轉圜的空間,不妨試試帶著積極的心理暗示主動出發,迴避潛意識裡的糊弄慣性,也許,努力的快樂就會暗藏在另一種選擇中。

來源:光明日報客戶端

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 光明時評:“糊弄學”,是個什麼學?

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。