新金融洛書

直書新金融帝國的盛大與虛無

來源 | 新金融洛書

作者 | 雷慢

我以為魔幻屬於未來,魔幻轉身抽了我一嘴巴。

如果早200年,“代孕棄養”的鄭爽只能自己生或不生。可生物技術給了她將“生育”作為一種工具交易的便利,也是帶給她文明進步的煩惱,繼而產生了她在錄音所說的“煩死了”的憂大於喜的心理狀態。

這叫“心理赤字”。

社會越發展,我們不一定越幸福。可能更焦慮、煩惱,這就是心理赤字。

與心理赤字一起出現的,還有財政赤字、人力赤字。

車禍是一個典型的三種赤字同時出現的狀態。車禍造成了社會保險和個人財產開支,個人人力消耗和心理上的焦慮與頹喪。和過去沒有汽車的時代相比,汽車確實帶來了便利,但車禍不是這種便利之一。

社會進程中產生的新事物,一定程度上會帶來文化傷害或心理負擔,今天我們雖然乘火車、坐飛機更快地穿梭在不同城市間,但是火車晚點的焦慮,飛機延誤的焦灼,和害怕飛機失事的心裡負擔,都是這種新鮮事物的負擔。

當這種負擔產生時,心理赤字出現。

01

心理赤字與消費社會息息相關。

20世紀以來,人生活的物質和場景極大豐富了,從線下到互聯網。早期的歐美和現在的中國,個人的富裕伴隨著消費的膨脹。實際上,個人消費造成的社會開支,遠比消費者個人開支要大,因為每一種消費增長通常會帶來一種附加危害。個人享受了便利後,以繳稅的形式贊助公共機構,去消除這種危害。比如,我們消費礦泉水,而塑料水瓶來自塑料生產工廠,公共機構為了消除塑料的環境汙染所付出的開支逐年增長。

《消費主義》一書裡作者鮑德裡亞統計發現,法國用於滿足個人消費需求的社會支出,從1957年佔消費的13%上升到1965年的17%。這就是一個明證。

個人消費的崛起,加上社會開支大於個人開支,慢慢演化為社會財政赤字。

這意味著,消費社會的崛起,是綁架著文化傷害一起前進的。E.李爾的觀點認為,社會財富生產的代價,是勞動力的流動,這造成了職業不穩定,勞動力在流動中更新與循環,讓社會負擔沉重,造成整個社會的不安全感:

你怕失業,社會也怕你失業。

這就催生了另一個問題,即心理赤字。我們不止害怕失業,還害怕上班遲到,怕錯過班車,怕手機沒電、怕ATM機吞卡。

要知道,農耕有農耕的憂愁,但這種擔憂不是農耕時代的,它們是資本主義興起後“勞工時代”的“副作用”。

正像湯普森在1963年的《英國工人階級的形成》裡說的那樣,平均消費水平和人們的感受可能是相反的,人們可能消費更多的商品,同時卻感到更不快樂,更不自由。

02

“心理赤字”損傷最大的是注意力,比如算法控制下的社交媒體和短視頻。

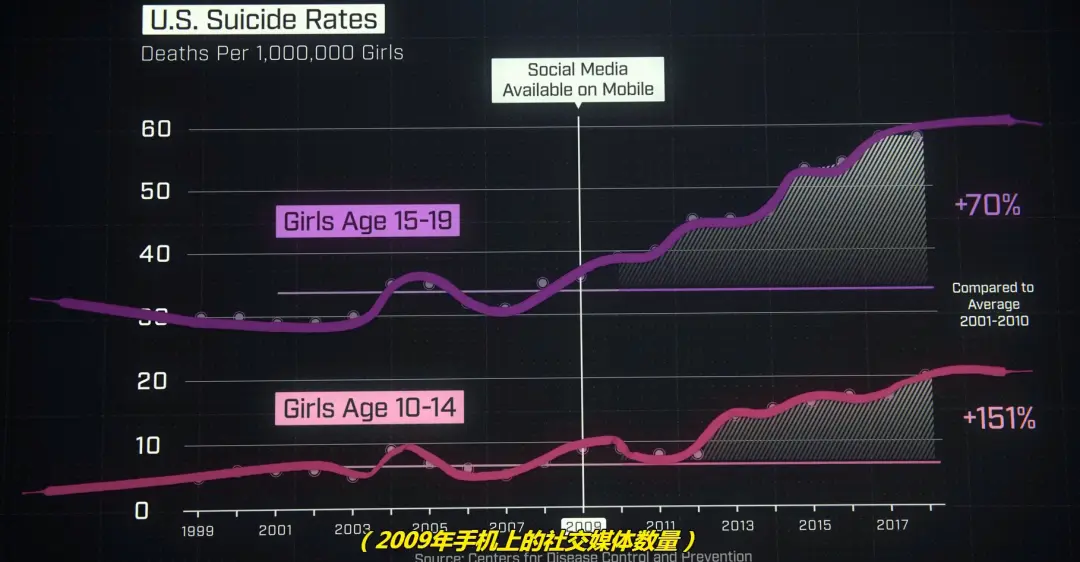

Netflix紀錄片《監視資本主義:智能陷阱》裡,紐約大學心理學家Jonathan Haidt提供的數據顯示,大概在2011年至2013年移動互聯網崛起前後開始,每年因為割腕自殘、自殺的少女出現了劇烈上升的趨勢。

這些悲劇背後,是各種致癮的大數據分析、算法推送,使美國Z世代的年輕人成為了犧牲品。一個常見的現象是,人常常在空閒時調整、控制情緒,但如今這個空隙被算法推送的網絡社交、短視頻等佔據了,人處理情緒的能力就退化了。

近20年,美國每年少女因手機上癮而自殺的趨勢;

來源:Netflix紀錄片《監視資本主義:智能陷阱》截圖

雷慢曾寫過,互聯網是一個餵養型的社會。這種餵養是經過大數據分析、機器學習決策後,推送給人的。

但餵養背後很殘酷,人作為客體被動地接受體驗世界和自身,“物凌駕於人之上”。就像系統算法凌駕於外賣快遞員之上。機器流水線凌駕於工人之上一樣。

這種算法餵養,本質是對人注意力的損害,人對實際事物的關注轉移為對“實際事物的鏡像”的關注,而且互聯網展現的形式更加雜吵、無序。這類似於雖然科技進步產生了地鐵,人卻開始日復一日地在城市穿梭,忍受著通勤的折磨,周邊噪音、擁擠不斷侵犯。

即使在消費時,人也受這種注意力的損傷。

消費社會的特徵,是人與物品的對號入座。不同階級自我歸順到不同消費水平,消費相應的物品。

因為不同的物品代表不同的文化符號,當人們消費、網上瀏覽信息時,會潛意識自我定位,然後篩選與自己身份相符的物品和信息。很多人對抖音、快手的短視頻不屑一顧,認為它們無腦、低智。有人常常在選購兩件相似的商品時犯上“選擇障礙症”,大抵是對它們所代表的文化符號認同不太確定。

消費社會中,越來越多的功能性消費被賦予了“象徵性”意義,吃飯穿衣本是功能性消費,但當飯店和衣服被賦予了“品牌”的象徵性後,消費就變得具有階級性了,不同財富能力的人會自我歸順到不同的品牌裡去,所以我們經常為選“館子”犯愁,為挑衣服猶豫。

多累啊。

03

科技進步不必然帶來幸福,卻能帶來心理負擔和焦慮。

費孝通在《鄉土中國》裡論中國農民,他們在自己的村子可以憑腳步聲辨認人,一個手勢傳達的信息大於語言。他們生活的環境,聲音溝通的效率遠遠高於文字。

農耕

但讓農民進城,文字的使用將高於聲音,坐地鐵要靠文字操作買票,辨認站名、出口也要靠文字。這時,和鄉村生活比起來,技術進步帶來的新事物,不過處於一種“便利”與“繁瑣”的相互制衡中,每增加一樣便利,可能帶來相應的繁瑣或文化傷害。就像每增加一條地鐵,城市的排水、電纜、通信,都要規劃佈局一番。你家門前的路,一年可能挖三次。

將來即便飛行汽車盛行,全球任意兩點之間通勤1-2個小時,人可能還是兩點一線全球奔波的命,就像當下在城市兩端的奔波一樣,科技改變了通勤的相對時間,沒改變人生活和8小時工作制。

一個農民進城,恰好代表著歷史進程中的我們。一個農民進城,他將面臨數字鴻溝、技術壓迫的壓力,就像一個普通中國人出國,要面對語言、風俗的再學習與適應壓力,將陷於巨大的惶恐、焦慮中。大多處於一種嚴重失衡的“心理赤字”狀態。

進城的路上,有人騎馬,有人走路,走路的兩袖空空,騎馬的餵馬、架鞍,掌釘,防馬失蹄。我們更富有了,我們不一定更自由、快樂。

*如果好看,就點個“在看”。或加個“關注”吧

新金融洛書

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 一代人深陷“心理赤字”,是消費社會的詛咒

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。