為什麼是歐洲文明,而不是任何其他文明獲得了現代世界的霸權,並塑造了現代世界呢?在近500年的歷史當中,歐洲文明或者是說歐洲人,他們的哪些特質決定了他們能夠率先成為一種具有全球性影響力的文明?本文系復旦大學歷史學系的李宏圖教授和浙江大學歷史學系的呂一民教授圍繞《歐洲:歐洲文明如何塑造現代世界》(中信出版社2020年8月出版)與歐洲文明所談,本文為上篇。

如何理解歐洲文明的歷史地位和它的文明特質?

李宏圖:這本書在某種意義上也是在迴應這個問題,就是要回答為什麼歐洲文明在近500年中取得了世界性的影響,在他看來就是取得了“一個全球性的支柱地位”,但在某種意義上,我們可以把它理解為,全球現代文明的形成是圍繞歐洲來展開,或者說是歐洲文明的特質塑造了現代世界,在此,我們一定要在“現代”這個意義上去思考。這就回應了剛才主持人提到的,也是我們在讀這本書時自然會想到的,為什麼是歐洲而不是別的文明塑造了現代世界。

如果從歷史的進程來講,或者說從14、15世紀來講,作為中國人,我們自然會想到,中國作為一個擁有5000年文明的一個古國,擁有悠久的歷史文化傳統,也有豐富的資源,有很多的優勢,為什麼我們在邁向現代的歷程當中,沒有率先成為現代社會,沒有成為現代國家,反而是在1840年之後,我們受歐洲文明的影響,甚至“入侵”之後,我們才開始邁向現代化,逐漸走向現代社會。

當我們帶著這個問題來閱讀這本書的時候,的確不禁會問為什麼是歐洲呢?但這本書實際上他沒有去直接寫這個問題,沒有寫明像美國的加州學派所說的“大分流”,即中國跟西方世界在明代以後分流,踐行了兩個不同的發展模式,兩個不同的發展速度,這本書沒有去直接討論這個問題,而只是在講歐洲。這本書是在討論歐洲文明成為現代全球文明的支柱,如果說我們把問題轉化為“為什麼歐洲文明率先成為現代文明?”這樣的話,就會以不同的維度來理解這個問題。如果從歐洲歷史本身來思考,可能我們會想到古希臘的思想文化傳統,但這可能太遙遠。假如按照本書所討論的時間段,在這500年當中,從文藝復興、思想啟蒙運動開始,到政治上的英國革命、法國革命,與經濟上的英國工業革命,如果在這樣的一個大範圍內討論,或者說在邁向現代世界,邁向現代文明最重要的幾個時間節點來思考的話,我們就能夠理出一個清晰的時間線,哪些事件、哪些空間發展出了推動現代文明出現和成長的力量,最後發展成為一個具有普遍性的,或者是歐洲整體性的一個文明特質。

舉例來說,1640-1689年光榮革命,從政治的維度來理解,它為現代國家的出現創造了一個先機,或者說在走向現代國家的進程中,英國邁出最重要的一步。按照劍橋大學的昆廷·斯金納教授所說,英國革命解決了這樣兩個問題。

第一個問題是國家的政治體制究竟應該是什麼?是原來的“朕即國家”,也就是說國王等於國家,還是說國家是一個社會契約,是基於人民的同意而建立起來的,這是第一個維度。第二個維度就是說國家成立的目的是什麼?是為了保障人民的權利,還是要侵害人民的權利,這就涉及國家的合法性問題。因此英國革命在國家與自由或者叫作權力與權利兩個維度上,解決了這樣一個體制性的轉換問題,把原來以國王為中心的個人專斷的體制,轉變為一個以人民的權利為中心的現代國家體制,即國家與政府存在本身的目的就是為了保障人民的權利。

所以,在這個時間節點上,我們可以看到一個現代文明本質性內涵的充分展現,並且通過革命的方式,最後確立了起來,即現代國家的政治體制安排,但實際上它的內涵在於通常所說的必須以人民的權利作為基礎,這才是現代政治或者說現代國家存在的合法性的基礎。這也就是現代文明最重要的內容,而這些內容在這本書裡面已經有了表達。

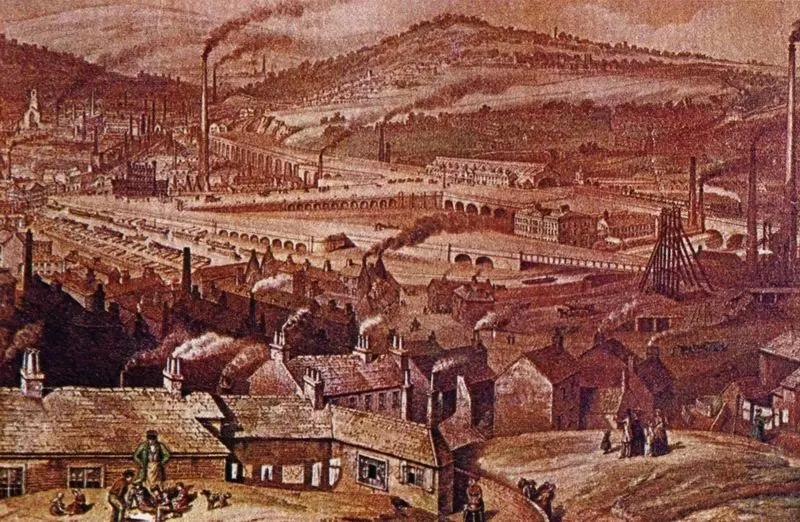

這是在政治維度上來討論,假如在經濟社會的維度來討論,18、19世紀展開的英國工業革命更加是如此。實際上理解工業革命不在於它創造了GDP,即經濟財富,更重要的是形成了創造財富的現代機制。

1858年,英國工業革命時期都市的發展

這個機制就是我們通常所說的市場經濟體制,如果我們從經濟和社會的維度來理解,英國工業革命就是現代文明最重要的內容。比起關注GDP和財富增長,我們更應該關注通過工業革命建立起的市場經濟體制,而市場經濟體制以及市場經濟的基本原則,包括對財產權的充分尊重和保障,才是現代文明最基本的內涵。無論在這本書裡,還是尼爾·弗格森的《文明》,其實都把財產權利看成是現代文明的基本內涵。

因此我們說無論在英國的歷史中所表現出來的政治維度還是經濟和社會維度,其實現代文明在這些國家成長,並且被固定下來,這也就是為什麼我們說其他國家相較於當時的英國遠遠落後,其他國家沒有把這些變成一種體制性的安排,也沒有確立起這樣的一些思想原則。因此我們可以從英國這個國家的空間維度來理解這本書所提出的歐洲文明的內涵,以及它的一些本質性的規定,與如何在一個歷史的維度上慢慢成長起來的這一歷史進程。

呂一民:我從法國史的角度做一些補充。

如前所言,在我個人看來,類似問題實際上此前已有人做過一些探討,似乎難說是一個極富新意的問題,更談不上是一個能讓人眼睛一亮的問題。然而,《歐洲》一書作者依據各種常見史料對這一問題所做的解答,卻真的可以說是出手不凡,特色鮮明。我個人一直以為,只是用一些常見食材便能把一道家常菜燒得令人讚不絕口,往往更能顯示出一位廚師的技藝超群。同樣的道理,若能夠將一個老題目寫得充滿新意,並在讓人耳目一新之際還能夠總體上讓人信服,則更能顯示出一位史學家的識見和功力。說實話,這也是讓我對本書作者更欣賞有加的地方。

我要補充和提醒各位關注的是,在《歐洲》這本書當中,作者在第4章是以這樣的句子來開篇的:“革命是現代歐洲的偉大產物之一。”當我看到這裡時,就不由得會想到英國那位很有名的史學家霍布斯鮑姆及其著作。霍布斯鮑姆早年寫過關於19世紀的三部曲,也就是《革命的年代》《資本的年代》和《帝國的年代》。後來,他將研究重心下移到現當代史,並就20世紀史寫了一本《極端的年代》。中信出版社前幾年已將這四本書以“年代四部曲系列”推出。大凡讀過《革命的年代》的讀者都知道,霍布斯鮑姆在書中將英國工業革命和法國大革命合稱為“雙元革命”,同時稱所有近代國家幾乎都是18世紀“雙元革命”的產物。大家從這次活動的海報中可以看到,中文版封面圖案最顯眼的是一個火車頭,而火車頭無疑是作為工業革命重要內容之一——鐵路運輸的最好象徵符號。非常有意思的是,這本書的英文版封面絕對可以說和中文版的封面相得益彰。為什麼這麼說呢?因為英文版的封面中最顯眼的就是法國著名畫家德拉克洛瓦的《自由引導人民》的畫面。雖然這幅畫是德拉克洛瓦在1830年革命爆發之後主要為了紀念1830年革命而創作的,但是,他要弘揚的主題無疑和1789年大革命一脈相承,那就是爭取和捍衛“自由”。如果說在1789年大革命中,革命者首先喊出的口號是:“不自由,毋寧死”,那麼,在整個19世紀的歷史當中,一代又一代的法國人,包括法國的知識分子們,也為爭取自由、捍衛自由在進行不懈的努力。大家如果感興趣,不妨看一下我和幾位譯者去年出的一本譯著,書名叫《自由的聲音:大革命後的法國知識分子》。

《自由的聲音:大革命後的法國知識分子》

需要提醒各位注意的是,今天分享的《歐洲》這本新書的作者也在本書第95頁中指出:“歐洲之所以能夠通過對外擴張獲益,正是革命的結果。”同時,他在挑明自己對“革命”的理解之後這樣寫道:“革命必須有能夠改變人民價值觀的新思想做支撐。從這個意義上看,法國大革命具備了革命的全部現代含義,他讓法國的舊秩序戛然而止,迎來一個革命性的新時代,並徹底改變了歐洲和整個西方世界。”因為時間關係,關於法國大革命我無法多談。好在關於啟蒙思想家的思想、法國大革命的政治文化,乃至《人權宣言》等等,不僅作者在書中有所涉及,而且國內外學者都已有很多很好的研究,感興趣者可以自己再找些書看看。我想在這裡強調的是,拿破崙作為法國“大革命的遺囑執行人”所起的作用不容低估。其中,不僅拿破崙作為統治者和立法者在法國國內鞏固大革命成果方面的舉措,包括制訂《拿破崙法典》等等很值得重視,而且他通過拿破崙戰爭讓自由的觀念在幾乎整個歐洲得以廣泛傳播,同樣也很值得重視。

就此而言,讓我印象深刻之極的是本書作者在第96頁當中斷言:拿破崙最能代表革命價值觀。作者的這一說法是否站得住腳?人們當然還可以商榷。不過,我覺得作者如下表述也同樣值得關注。在他看來,拿破崙非常清楚革命這個詞的含義:一個更公平、更平等的社會,各行各業對“所有人才開放,不受出身高低的限制”。此外,作者說拿破崙還留下了一句名言:“在這個社會里,公民可以向上到達與其才能和志向相應的社會階層,不會因為壟斷世襲的特權或積累太多財富的封閉精英集團設置的不可逾越的障礙而無法企及目標。”我個人以為,歐洲之所以能夠讓19世紀成為歐洲人創造力迸發的一百年,進而導致這一世紀毋庸置疑地成為“歐洲的世紀”,與這種更公平、更平等的社會的建構和發展,以及選賢任能原則對人盡其才的激勵作用等等均大有關係。

還需強調一點,依作者之見,這些革命信條具有普世性。作者就此還進而寫道:因此拿破崙希望建立一個帝國,把這些理念傳播到歐洲乃至世界。另外,在作者看來,拿破崙實際上在一定程度上已經達到了這一目標,這方面的論述大家若有興趣可以看本書第96頁的相關文字。

本書作者上面所說的這一切,對於“歐洲如何獲得現代世界的霸權,按照自己的理念塑造現代世界”這個問題,應該說都是值得高度重視的。另外,關於法國大革命,我想還有一點需提醒大家格外關注,這就是法國大革命在美洲所產生的巨大影響。本書作者也在書中特意指出,在整個歐洲大陸激起的劇變,也影響到了大西洋彼岸的美洲。在我看來,這一點確實非常重要。因為這也意味著歐洲很大程度上從地中海世界邁向了大西洋世界,或者說邁出了共建大西洋共同體的重要一步,而這一步對於歐洲獲得在現代世界的那種霸權,無疑是至關重要的。

作者在最後一章提到“歐洲是全球文明的支柱”,可能在某種程度上,他的意思也是說歐洲文明之所以是全球文明的支柱,是因為歐洲革命改變了人民的思想,而這些革命之所以能夠發生,是因為歐洲文明當中衍生出了相當重要的一系列的思潮,比如民族國家、民主制度、市場經濟、共產主義,以及構建現代科學體系的根基都根源於歐洲。那麼,我們今天應該如何認識作者所說的這種歐洲文明給現代世界帶來的重要的影響?

李宏圖:我首先要對作者所提出來的“歐洲文明是全球文明的支柱”這個觀點做一點說明。可能很多作者在讀到這本書的時候說,你看這本書的作者把歐洲文明抬得這麼高,誇耀歐洲文明所具有的意義是不是有點過了,是不是有歐洲中心論的嫌疑?

在歷史學界,我們通常都是反對歐洲中心論的,也就是說在很長的一段時間裡,我們的歷史研究都是受歐洲中心論影響的,認為歐洲是整個人類文明的中心,其他文明都處於邊緣地位。在19世紀歐洲的那些帝國對外殖民的時候,總是把歐洲看成文明的,把其他地區看成是野蠻的。所以這樣的一種兩分法就會陷入歐洲中心論這個很陳舊的說辭裡面去了。

但這裡我想強調的是,作者在這裡提出歐洲文明是全球文明的支柱,並不是要再次強調或者說回到過去歐洲中心論的老論調上去,而是在全球史的緯度上來重新定位歐洲文明所具有的意義,回答歐洲文明在全球擴展與塑造全球文明中所具有的作用。

所以,我們要在一個新的視角跟著作者去思考,要在全球化、全球史的維度上,思考歐洲文明為什麼會成為全球文明的支柱。這也是我一開始談到的歐洲文明在塑造現代世界的過程中具有的作用,當然這也是作者的觀點。正如剛才主持人所提到的,這裡我想用馬克思在《共產黨宣言》裡提到的那段話來嘗試理解作者所提出來的“為什麼歐洲文明是全球文明的支柱”?

我記得馬克思在《共產黨宣言》裡是這麼說的,在工業革命中,資本家要奔走於全世界,資本要向全世界進行擴張,由此形成了一個世界市場,也就是說它在經濟的維度上來講,可以把歐洲文明的這樣一個創造GDP、創造社會財富的生產體制,把樣一個經濟制度要推廣到全世界。這就是馬克思所說的世界市場的形成,所以原來我們可能是單一的民族國家的市場,英國的市場、法國的市場,我們擴展一點說是歐洲的市場,在向全球的傳播和擴展當中,甚至是擴張當中,會形成的一個世界性市場。

馬克思

既然是一個世界經濟市場,那麼其基本原則是什麼,你的基礎是什麼?舉個例子來講,亞當·斯密在《國富論》中曾經說過,要進行市場交換,首先必須有勞動分工,你要把自己生產的最好的產品投入市場,這是第一。第二你的財產是你的,也就是說你生產出來的所有物品都是你的財產,因此我們說財產權神聖不可侵犯,這樣我們才可以說形成了一整套關於市場交換、市場運行、市場體制安排的規則體制,而這些規則體制是在歐洲率先形成,並且把它推廣到全世界的。

所以這也是馬克思在《共產黨宣言》裡面所強調的我們從原來單一的民族市場進入全球市場,這是在經濟社會的經濟維度上進行的討論。馬克思緊接著說,當資本奔走於全世界,它不僅形成了經濟上的世界性市場,它還改變了其他的很多方面,包括我們對文明行為方式的理解,甚至我們的文化樣式都可能被改變,要形成一個世界文學。

以前我們通常說文學都是在民族國家中形成的,就像我們今天說的中國文學、法國文學、英國文學。但馬克思說:我們要形成一個世界文學,也就是說全球不僅是商品的流通,也意味著是思想原則的流通和交換,在精神層面,在思想層面,在知識層面,人們將改變了對世界的認知,將基於歐洲文明所形成的那樣一整套範式和思想原則與知識內容來重新塑造世界。

從馬克思所說的這些內容可以看到,在某種意義上來講,實際上也可以說是呼應作者在《歐洲》這本書裡面說歐洲文明是全球文明的支柱這一命題,19世紀在歐洲文明對外擴展的基礎上,塑造了現代世界,塑造了每個國家的文化樣式和經濟體制,以及各方面的社會體制的運轉。

所以我同意作者的觀點,當然我也對此向再次強調:我們不要把作者這個觀點看成是一個歐洲中心論的翻版,要在全球化、全球史的維度上來理解作者的觀點,我們需要深刻地把握歐洲文明是現代文明的創造者,因此在它向全球擴展的過程中,它幫助了其他國家,塑造了現代文明。就像馬克思曾經說過的,發達國家對不發達國家而言,起到了一種示範性的作用,就是它提供一個效仿的模式,或者是一個學習的榜樣。

如果說效仿的模式可能有點歐洲中心論的含義,應該說是學習的榜樣,或者說歐洲文明在向全世界傳播,向全球擴展的過程當中,它理所當然的或要使那些現代性的內容在各個國家、各個民族當中生根開花,最終才形成了世界市場,形成了世界文學,形成了全世界統一的一種認知,一種思想原則。我把這個看成是一個文明的標準。如果沒有這些的話,世界無法交流與運轉。

所以在這樣一個全球化、全球史的維度,來理解作者所提出的歐洲文明是全球文明的支柱,可能對我們會有所幫助,現代文明是以歐洲文明為基礎塑造的,或者說全球現代文明,全球的現代秩序,是由歐洲建構和塑造出來的。在這一點上我同意作者的觀點,因為這也是符合歷史實際進程的。

呂一民:歐洲文明如何成為全球性文明?我想不妨從知識型社會的建構這一角度來做一些補充。我們都知道,有這樣的一句名言非常流行:知識就是力量。這裡的“力量”一詞,無論是在英文裡面還是在法文當中,實際上也可以把它翻譯成權力、強權,甚至是強國。

我們都知道,19世紀是歐洲霸權處於鼎盛的時期,因而在很多歷史著作當中都會有這樣的說法,即“19世紀是歐洲的世紀”。《企鵝歐洲史》關於19世紀的那一卷是其中的第7卷,中文版書名叫作《競逐權力》,大概涉及的年限是1815年到1914年。這一卷的導讀也是宏圖教授寫的,也寫得非常好。我因為主要是搞現當代,受邀撰寫的是這套書關於20世紀上半期的那一卷,即《地獄之行》的導讀。我印象很深的是,中信出版社在推出《競逐權力》時,特意在內容簡介當中這樣寫道:對歐洲來說,這100年是浪潮湧動、創造力迸發的100年,也是權力競逐的世紀。在我看來,這裡的權力,理所當然地也包括知識權力。尤其值得注意的是,《競逐權力》一書的作者、英國著名歷史學家理查德·埃文斯,不僅把這一卷書名定為《競逐權力》,還令人印象深刻地把涉及教育問題的這一章節的標題取名為“渴望知識”。對於埃文斯的這一處理方式,我個人不僅非常認同,同時也極為欣賞。道理很簡單,因為知識就是權力,對權力的競逐,自然而然地就導致人們渴望知識,力圖通過擁有更多的知識來擴大和鞏固自身的權力。

《企鵝歐洲史·競逐權力(1815-1914)》

此外,如果有人也對米歇爾·福柯感興趣的話,或許還會想到福柯的“權力-知識論”。因為根據福柯這方面的論述,知識和權力,這兩者是密不可分的共同體。在任何時候,知識都依賴於權力,而沒有知識,權力也不可能實施。不少人都知道,福柯晚年把很多時間用於研究所謂的權力譜系。在我個人看來,他研究的權力譜系在很大程度上也可以等同於知識譜系。由此出發,我覺得人們不妨認為,歐洲文明能夠獲得在現代世界的霸權也和歐洲國家大力建構知識型社會大有關係。因此,本書從第7頁開始對曾經在數百年間都落後於中國,同時也缺乏伊斯蘭文明的擴張能力的歐洲,及歐洲文明如何脫穎而出、後來居上,甚至一騎絕塵領先於其他地區的論述,我個人是頗為欣賞的。

本書作者認為,歐洲之所以能夠實現華麗轉身,變成一個影響全世界的文明體系,關鍵在於文藝復興。他同時不僅指出,市場經濟、國家、知識型社會是文藝復興的三大產物,並且還強調道,其中學習知識是文藝復興的精髓,它奠定了歐洲知識型社會的基礎。在本書作者看來,正是文藝復興,使歐洲人得以把知識和文化用於自我改進,成長和擴張,推動科學發明和技術革新,使人們的生活條件大大改善,使文明發展到一個新的高度。與此同時,作者也充分地肯定了文藝復興時代技術進步的重要性。其中關於威尼斯人發明的凸面玻璃鏡及其產生的影響的論述,我覺得極為精彩。此外,本書作者在第二章中關於地理大發現及其意義的探討,也非常的出色。

此外,歐洲在其擴大霸權的過程當中,還有一個因素至關重要,這就是移民,《歐洲》這本書對此也有過重點探討。在書中第167頁,作者甚至這樣寫道:“歐洲人之所以能夠建立史上最大的帝國,有一個原因是他們是最堅定的移民。”而說到歐洲的移民,首先涉及的自然是歐洲內部的人員流動。講到這裡,我就不由得想到路易十四晚年在治國理政中的一大敗筆,這就是廢除《南特敕令》。正是此舉的出臺,導致了法國不少擁有資金、技術以及知識的新教徒逃亡到新教國家和地區,從而令多個後來和法國在歐洲爭霸的國家由此大大受益。其次才是前往歐洲以外地區的移民。而正是這些移居到歐洲以外地區的移民,引人矚目地把產生於歐洲的很多知識帶往世界各地。其中,納粹德國時期對猶太人的迫害使得歐洲的很多知識分子,特別是德國的一些猶太知識分子流亡到了美洲,尤其是美國,則使得美國成為這一過程的最大受益者。這當中,自然有很多經驗教訓值得人們吸取和深思。而且基於剛才所說的歷史事件或現象,人們難免會不由得想到有些人經常會掛在嘴上的一個詞“用腳投票”,進而自然會意識到,如何把有知識、技能和資金的人留住,對一個國家、一個社會的發展是何等重要。

另外,因為我是搞法國史,會不由得想到法國當年在文化、科技方面如此的輝煌、發達,亦是和法國長期充當人才聚集的制高點,得以吸納大量來自法國以外的優秀人才分不開的。法國文化史、科技史上的不少名人,最初並非法國人,而是前來法國後得到發展並得以揚名的。對此,法國年鑑學派第二代的領軍人物布羅代爾在其《法蘭西的特性》第二編“人與物”中談及法國的移民問題時有過很好的探討和論述。還值得一提的是,以前很多歐洲國家的文化人會熱衷於前來巴黎,覺得在巴黎會特別的自在,甚至會特別有一種在家的感覺。

再扯得遠一點,誠如作者指出“現代大學出現於19世紀的歐洲”,以前不少非歐洲國家的學人曾把赴歐留學作為首選,即便不少美國學人也是如此。例如美國早年的不少很大牌的歷史學家,其學術經歷都是先在哈佛之類的北美名校唸書,繼而到歐洲深造。當然,他們當時主要是到德國留學,師從著名的蘭克學派。需要指出的是,儘管這種情況在二戰以後,特別是近一二十年來已經不復存在,世界各國的優秀學子似乎已越來越多地把赴美留學作為首選。這裡面當然會有很多令人深思、值得研究的地方,但它實際上也如作者在書中強調的那樣,在很大程度上是和歐洲大學的模式輸出到歐洲以外後取得的成功分不開的(參見第234頁)。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 李宏圖、呂一民:歐洲文明何以成為全球性文明?

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。