宋 佚名《梨花鸚鵡圖》現藏於波士頓博物館

摘要:花鳥畫作為對自然的寫照和生命的關照,其宗旨是注重表述人的心靈世界,體現人的內在生命。寫生和傳神是對花鳥的生命和精神的明確追求。

作為中國繪畫中一個重要畫種的中國花鳥畫,常以自然界的一花一鳥一草一木入畫,也許只取那動人的三兩枝,卻通過其反映出強大勃發的生命力;枯藤、野草、昏鴉、怪石,現實中或許都不為常人注意的微小事物,也能轉化為畫面上勃鬱的活力,昂然的生機。正是這種對寂微背後發掘出的生命躁動的不懈追求,帶來了中國花鳥畫的興盛。為此,不管是八大山人天真嬉戲的小鳥,鄭板橋凜凜風神的墨竹,吳昌碩筆走龍蛇的枯藤,還是齊白石躍然而出的蝦趣,都流淌出一串串感人的生命清音,在這種悅耳的清音中,還傳遞出一種蓬蓬勃勃的生命能量和精神。

宋 佚名《榴枝黃鳥圖》

一、 中國傳統美學的生命精神

中國傳統哲學本質上講是一種生命哲學。歷代哲人認為生命是宇宙間的最高真實,它將宇宙萬物和人生視為一大生命。對生命意識的萌動與反思,對生命價值的認識與體悟,形成了儒家的生命哲學。《易傳》謂:“天地之大德曰生”,揚子雲也說:“天地之所貴曰生”。到了宋代朱熹認為:“仁是天地之生氣”,他又指出,仁為生之本,萬物有生,即萬物有仁,宇宙是一個充滿生意的空間。故天地有生之大德,生即仁,因而生是宇宙間活潑潑的精神。儒家的生命哲學還體現在“和”的觀念中。和,即中和。中和思想強調人們消除心和物的對立,達到“和而不同”“天人合一”的境界,使得宇宙萬物都處於和諧生機盎然的狀態。

宋 宋徽宗《梅花繡眼圖》

道家哲學最富藝術氣質,它對中國藝術生命精神的形成有最重要影響。莊子哲學的核心是“達生”,就是要恢復人的真實生命,讓人的存在呈現出一種本真狀態。《莊子·達生》篇,開頭謂“達生之情者,不務生之所無以為;達命之情者,不務知之所無奈何。”莊子認為人的生命在世俗中受到種種汙染,被侷限在小的境地,不能暢達淋漓。人類只有驅除生命的種種世俗遮蔽,暢遊生命之樂,吟味人生樂趣,恢復人的真實生命性靈,才能歸復於生命之大本,實現一種徹底的生命情調和美好高尚精神的追求,恰如《詩經》中所描繪“鳶飛戾天,魚躍於淵”這種人的生命與自然交融中自由逍遙的極樂狀態。朱良志認為:“中國人以生命概括天地的本性,天地大自然中的一切都有生命,都具有生命形態,而且具有活力。生命是一種貫徹天地人倫的精神,一種創造的品質。”

宋 佚名《桃枝棲雀圖頁》

中國藝術的生命精神,就是一種以生命為本體、以人為最高真實的精神。錢穆曾經說過:“西方文化主要在對物,可謂是科學文化,中國文化主要是對人對心,可稱之為藝術文化”。著名畫家傅抱石也曾經說過:“一切藝術的真正要素乃在於生命,且豐富其生命。有了生命,時間和空間都不能限制它。”中國藝術家視天地自然為一個大的生命世界,所有的藝術創作都是與這個生生不息的自然世界相關的,與自身生命氣息可以相與吞吐的,表現出人對浩渺宇宙的認識、感覺和生命體驗。中國花鳥畫中的鳶飛魚躍、落花流水、鶯舞蝶飛、修竹成林無不一派生機,就連枯藤老樹、野鶴寒鴉、蒼苔寒潭,在一片荒寒靜寂中,也蘊涵著生命的溫熱。故生命被視為一切藝術之源,是貫穿在中國畫中不滅的精魂。

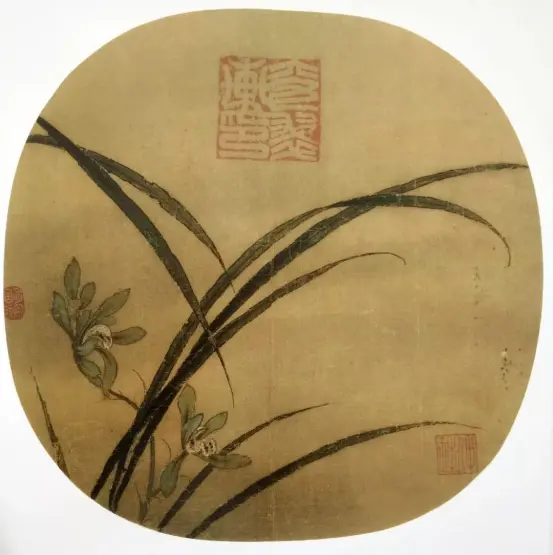

宋 《秋蘭綻蕊圖》

二、中國花鳥畫的生命流變

縱觀中國繪畫發展史,花鳥畫的演變和發展,幾乎伴隨著中華文明的進程。在漫長的中國藝術史中,新石器時代出土的彩陶圖案紋樣中就出現過魚蟲鳥獸及各式花葉紋樣。殷商的甲骨文上出現了鳥的畫法,到了商周時期的青銅器以及玉石雕刻上,有了龍鳳、饕餮、魚蟬等相對複雜的圖案。從戰國到魏晉,動植物的圖案形象更加廣泛地應用於各種裝飾,例如戰國出土的帛畫《龍鳳人物圖》中的石窟壁畫中蓮花蔓草,紋飾已經很精美,到漢代的畫像石畫像磚中更有《射鳥》《鬥虎》等生動形象。

戰國帛畫《龍鳳人物圖》

魏晉南北朝時期藝術名家群星璀璨,但仍以人物畫家居多,花鳥畫還沒有獨立的審美精神,處於從屬地位。但當時出現很多名家兼工花鳥,傳說中“張僧繇畫鷹、鷂如生,致使鳩、鴿看見驚飛而去。”這時期的墓室壁畫《集安高句麗墓》已出現樹鳥的描繪,其中蓮花、鳥的出現是花鳥畫發展過程中初具面貌的作品。魏晉南北朝時期對於美的自覺,和古希臘時代有相似之處,藝術理論極為重要。顧愷之的“以形寫神”“遷想妙得”,宗炳的“暢神”“澄懷味象”都影響很大。六朝謝赫在《古畫品錄》中提出繪畫“六法”,成為後來繪畫思想指導原則。這些繪畫理論的形成和發展,直接促進了繪畫創作的發展。

《邊鸞花鳥畫》

唐代國力強盛文化繁榮,花鳥畫獨立成科,昭示著花鳥畫獨立的生命審美價值的出現。這一時期花鳥畫所取得的藝術成就主要體現在工筆畫方面。當時畫家們十分重視寫生和觀察,能抓住花鳥瞬間變化的生動形象,追求“似”與“真”,把“妙得其真”當作藝術的最高境界。唐代畫風對五代有較大影響,據《唐朝名畫錄》記邊鸞“最長於花鳥”,而且畫“草木、蜂蝶、雀、禪,並居妙品”。另記載,邊鸞“攻丹青,最長於花鳥折枝之妙,古今未有。”

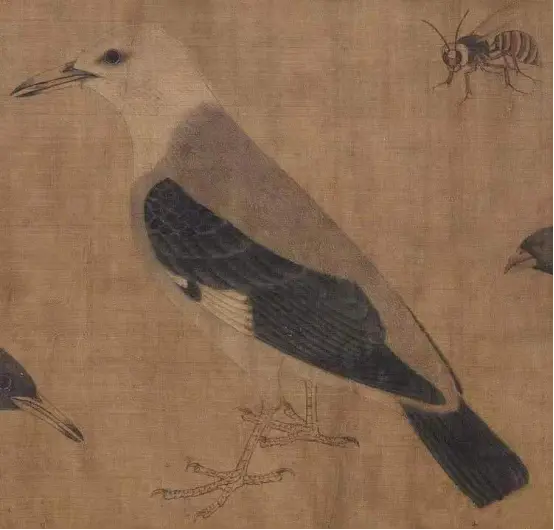

黃筌《珍禽圖》

黃筌《珍禽圖》細節欣賞

黃筌《珍禽圖》細節欣賞

五代時期涌現出許多花鳥畫高手,史稱“黃筌富貴,徐熙野逸”,表明二者在花鳥的表現形式上不同的風格,即寫實和寫意。黃筌為正宗的宮廷畫家,傾向於栩栩如生的寫實畫法;徐熙偏向於用寫意的方法抒發藝術家個人情感。北宋劉道醇《聖朝名畫評》將黃、徐同列為神品時卻又說:“筌神而不妙,昌妙而不神,神妙俱全,舍熙無矣。”對徐熙一派的寫意傾向加以肯定。美術史至此初現花鳥畫走向寫意的端倪,花鳥畫開始借大自然的生命信息來表達藝術家自我精神世界,這一重大變化顯示了花鳥畫在對生命精神追求上的一個飛躍。

北宋 崔白《雙喜圖》

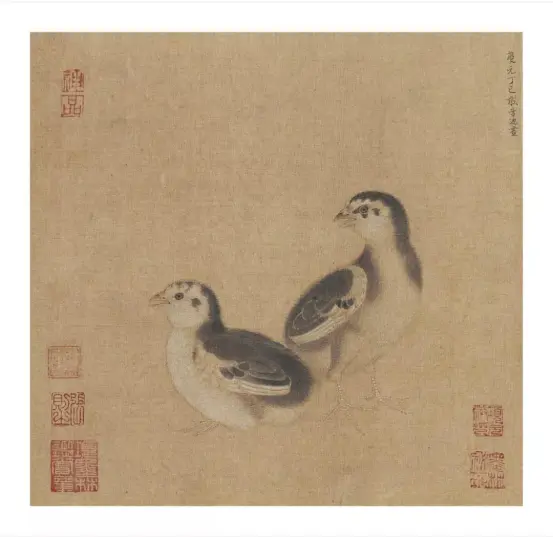

宋代花鳥畫是中國花鳥畫史上最為輝煌的篇章。北宋初期,黃氏家族仍然佔統治地位。直到崔白的自然和諧、大筆揮灑陂陀的寫意技法介入,花鳥畫才得以進一步自由表達藝術家的自我靈性,畫法也變得輕鬆自如起來,達到前所未有的成熟與繁榮。畫家們對生活觀察細緻入微,關照自然之心,探求花鳥形象背後所蘊藏的生命意蘊和宇宙哲思。但由於宋徽宗提倡精工細琢的工筆畫花鳥,並以畫院統領許多年,花鳥畫的寫意精神一直得不到充分釋放。

南宋 李安忠《竹鳩圖》

進入宋代以後,隨著文人畫的興起和其地位的確立,花鳥畫的寫意精神得到了充分的張揚。於是,花鳥畫蓬勃的生命力也得到了彰顯,這種生命力和自然精神,始終貫穿了整個文人畫的發展過程。北宋中期,以蘇軾為中心,文同、李公麟、米芾等人為代表的文人名士喜好吟詩作畫,他們大多都有深厚的文化修養和書法造詣,繪畫多為抒發內心之作,題材偏重於墨梅、墨竹,山水樹石以及花卉,以寄託高人達士們追求的情感安息之地。文人雅士的追求,有意或者無意之中,挖掘和體現了花鳥畫蘊含的生命精神。蘇軾是第一個較全面闡明文人畫理論的大家,對文人畫體系的形成起到決定性作用。首先,他提出了“士人畫”這一概念,“觀士人畫,如閱天下馬,取其意氣所到。乃若畫工,往往只取鞭策皮毛槽櫪芻秣,無一點後發,看數尺許便倦,漢傑真士人畫也。”其次,他抬高了唐代畫家王維的歷史地位,表現出將文人畫家與職業畫家(畫工)分開來的願望:“吳生雖絕妙,猶以畫工論。摩詰得之於象外,有如仙鬲謝龍樊。”(鳳翔八觀·王維吳道子畫)。再次,他倡導詩情畫意的文人畫風格,反對完全追求形似的畫工風格,“味摩詰之詩,詩中有畫。觀摩詰之畫,畫中有詩。”蘇軾的倡導和引領,更推進了花鳥畫寫意精神的發展。

南宋 林椿《枇杷山鳥圖》

在具體的創作中,蘇軾也身體力行地表現出了一種對生命和自然以及寄情抒懷的追求。《枯木怪石圖》是他的代表作,畫中枯木怪石以幹筆草草勾勒而成,造型奇怪“怪石紋理如蚌蛤,樹幹盤曲,樹枝像鹿角。”從此作中可以看出,蓬勃的生命精神從枯槁中同樣可以求得,並且更能體現生命的倔強和無所不在。枯樹具有豐富而獨特的生命意蘊,它的內在是豐滿、充實、活潑甚至親切的。雖然已經衰朽枯萎,但卻隱含著無限的活力與生機,喚起人們對生命活力的嚮往。

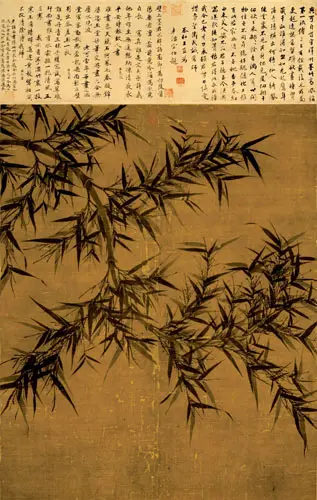

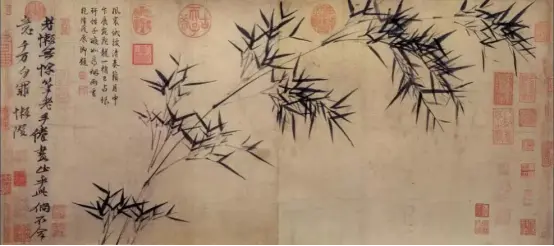

北宋 文同《墨竹》現藏於臺北故宮博物院

與蘇軾為表兄弟的文同,善畫竹,他注重活潑潑的內心體驗,主張胸有成竹而後動筆,謂“身與竹化”和“成竹在胸”。在當時“文畫蘇題”是一段文墨美談。蘇軾在《墨君堂記》中說:“……然與可獨能得君之深,而知君之所以賢。雍容談笑,揮灑奮迅,而盡君之德,稚壯枯老之容,披折偃仰之勢。風雪凌厲,以觀其操;崖石犖確,以致其節。得志遂茂而不驕;不得志,瘁瘐而不辱。群居不倚,獨立不懼。與可之於君,可謂得其情而盡其性矣。”

文同之所以既得竹之情又盡竹之性,是因為他保持了一顆虛靜之心,精神超越於世俗之上。其代表作是臺北故宮博物院藏《墨竹圖》軸,畫面上一枝勁竹傲立於千仞懸崖,先付後仰,盡得宗炳“俯仰自得、遊心太玄”之境界,一種百折不撓的奮鬥精神被一枝竹子表現得淋漓盡致,更將畫家和觀者的生命激情帶到飽滿昂揚的狀態。

元代 倪瓚《竹枝圖》

隨著元代文人畫鼎盛時期的到來,詩、書、畫、印開始成為一體,藝術家通過繪畫表達自身生命的智慧更上一層樓。元代最著名的文人畫家是“元四家”,即黃公望、王蒙、倪瓚、吳鎮,他們視繪畫為“性靈的遊戲”,用以自娛抒發性靈的手段。倪雲林雲:“僕之所謂畫者,不過逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳。”吳鎮也說作畫只是“適一時而已”。連畫風骨蒼神腴的黃公望也說他的畫只不過是“遊戲而已”。他們的畫多表現“隱逸”“高隱”“漁隱”,以道家“出世”的生命哲學表達一種士大夫階層的高逸、孤傲、不隨波逐流的生命精神。藝術上重筆墨,尚意趣,並結合書法詩文,重“墨戲”“士氣”“逸氣”,理論上主張“聊寫胸中之逸氣”“逸筆草草”“不求形似”等。元人藝術的生命精神在一片空寂靜默中又生氣流動,藝術家的心靈與宇宙意象“兩鏡相入”,意境達到了高超瑩潔而具有壯闊幽深的宇宙意識。

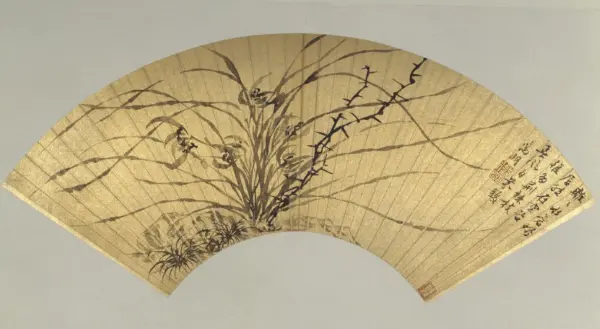

明 文徵明《蘭花圖》扇頁

明代前期文人畫處在繼承發展時期,出現了“吳門畫派”和“浙派”,沈周、文徵明、戴進等是這一時期的重要代表人物。直到明代中後期身為理論家、畫家的董其昌,根據蘇軾的“士人畫”理論進一步提出畫分南北宗和文人畫理論,文人畫的名字也正式被提出和使用。同時,作為南宗的文人畫地位得到確立乃至成為中國繪畫觀念的最高認識。

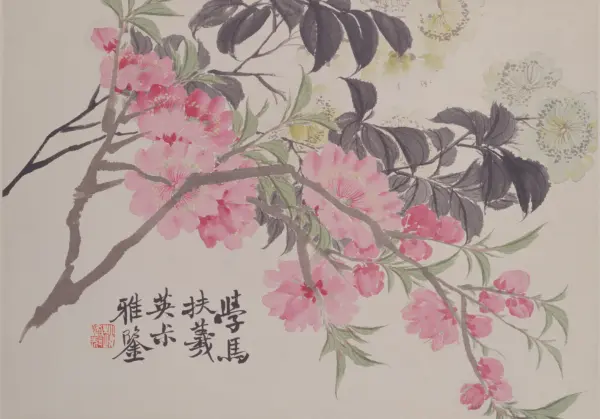

清 趙之謙《花卉冊-桃花頁》

清代“四僧”的出現,使文人畫達到極端鼎盛時期。“四僧”中又以八大、石濤為代表。身為明末遺民,他們在書畫中寄寓國破家亡之痛,八大筆墨特點是以放任恣縱見長,蒼勁圓秀,清逸橫生。石濤畫作縱橫排闥、閃轉騰挪,充滿了動感與張力,其花鳥、蘭竹,亦不拘成法,自抒胸臆,筆墨淋漓清潤,極富個性。石濤《苦瓜和尚畫語錄》提出了著名的“一畫”論,即受到老子哲學的啟發。老子哲學認為世界的始原是“道”,且“道生一,一生二,二生三,三生萬物。”於是他就得出了“一畫者,眾有之本,萬象之根”。他的主張對後世的“揚州畫派”、“揚州八怪”、虛谷、趙之謙、任伯年、吳昌碩等都產生了深刻的影響。

清 惲壽平《荷花圖》

三、 花鳥畫生命精神的審美價值

中國哲學的生命精神深深影響了花鳥畫的發展。宋徽宗“生漆點睛”的故事,就表明了宋代花鳥畫的寫實精神到了出神入化的境地。藝術家不再滿足於再現對象外表形似的寫實描繪,而以把握對象的內在生命為核心,也就是由“寫生”到“傳神”。

“寫生”和“傳神”是對花鳥的生命和精神的明確追求。一幅花鳥畫作品的誕生,意味著作者創造了一個新的藝術生命。這個藝術生命在傳達著自然生命信息的同時,也必然傳達著作者的自我生命信息。在自然界,自然生命個體的勃勃生機和自然生命的生生不息,顯現著無限的自然生命力信息。在人與自然之間所進行的生命與生命的對話中,這些自然生命力信息始終激發、喚起人自身的自然生命力,併為人的精神生命提供無盡的養料。中國花鳥畫在其發展進程中,不斷推出新的藝術生命,從自然生命到藝術生命,從自然美到藝術美,是一個互相區別而又互相聯繫的動態過程。

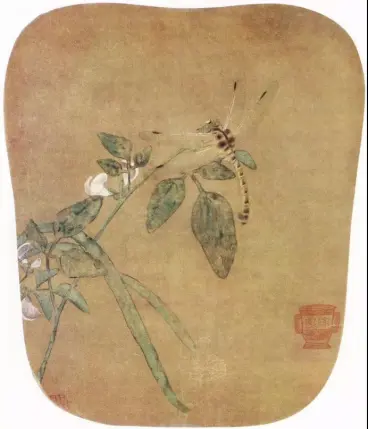

南宋 《晴春蝶戲圖》

中國花鳥畫對生命的表述,在不同時期有不同特點,整體來看是一個內涵日趨豐富的演進過程。唐代草創時期,花鳥畫只是作為真實花鳥的代用品而存在,畫家們追求似與真,把“妙得其真”當作藝術的最高境界,以達到“移生動質,變態不窮”。這是一種生命的真實。後來經由五代至宋,中國花鳥畫開始自覺地表達審美感受,創作者的自我生命活動在作品中的審美實現,由不明顯到明顯,由不自覺到自覺。元明清以來的花鳥畫則以更為豐富的語言和更為多樣化的形式,傳達著來自自然和自我的生命信息,畫家們內在真實的生命情感、生命精神得以淋漓盡致地體現。

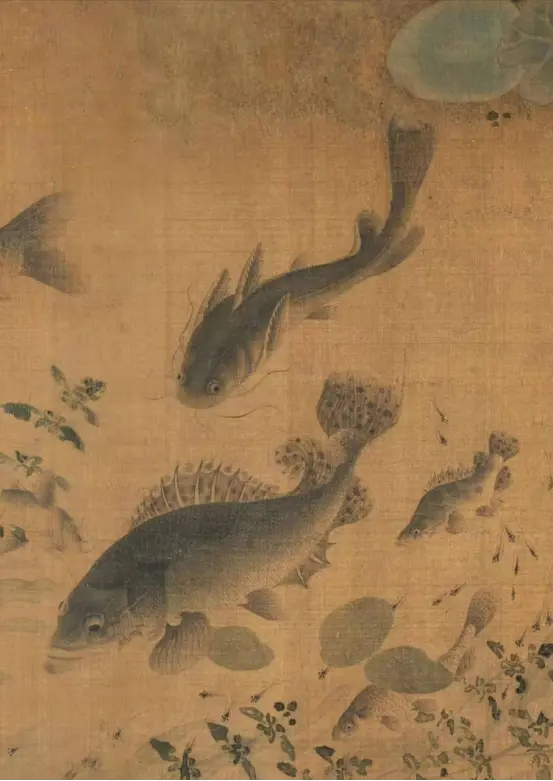

北宋 劉寀《落花遊魚卷》現藏於美國聖路易美術館

例如魚藻畫,由於描繪的對象是悠然自得的遊魚,更加能體現中國畫“活潑潑地”生意 。而在歷史上,最有名的是莊子與惠子觀魚後的辯論,據《莊子·秋水》篇第十七:

莊子與惠子遊於濠樑之上。莊子曰:“儵魚出遊從容,是魚之樂也。”惠子曰:“子非魚,安知魚之樂?”莊子曰:“子非我,安知我不知魚之樂?”惠子曰“我非子,固不知子矣;子固非魚也,子之不知魚之樂全矣!”莊子曰:“請循其本。子曰‘汝安知魚樂’雲者,既已知吾知之而問我。我知之濠上也。”

北宋 劉寀《落花遊魚卷》局部欣賞

北宋 劉寀《落花遊魚卷》局部欣賞

北宋 劉寀《落花遊魚卷》局部欣賞

從這兩位哲賢的辯論中,我們不難看出,力辯與巧辯之間充滿的活潑潑的生意,如同儵魚自在從容,輕鬆閒適,詩意盎然。

南宋 林椿《山茶霽雪》

總之,花鳥畫作為對自然的寫照和生命的關照,其宗旨是注重表述人的心靈世界,體現人的內在生命。寫生和傳神是對花鳥的生命和精神的明確追求。從自然界的生命到藝術的生命,從自然美到藝術美,是一個互相區別而有互相聯繫的過程,而花鳥畫正是把花鳥形象與人的生命融為一體,從而產生了藝術生命,並使它昇華進而得到永恆。

(本文作者袁思陶系新華網文化頻道、書畫頻道主編,美術學博士)

回望頂峰——宋代花鳥畫經典作品欣賞

來源:新華網

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 袁思陶:淺談中國花鳥畫蘊含的生命精神

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。