20世紀下半葉日常生活照片的影像類型豐富、多元,甚至出格,呈現出這一時期中國人生活的表與裡、現象與本質。照片拍攝者、被拍攝者及擁有者信息皆無,使日常生活圖像消弭了個案差異,由個體、家庭、特定人群的記憶載體,轉變為公共記憶的共享之物。

在今年出版的《佚名照》中,晉永權通過二十多年的圖像收集、整理,甄選出從1950年代初期到1980年代末期1500餘幅佚落的日常生活照片,試圖尋找出中國人日常照相行為中的社會與歷史邏輯。對晉永權而言,收集和整理這些照片是一個孤獨的、漫長的,甚至有些冒險的個人旅程“。但恰恰是這些照片,佔據了普通中國人日常生活圖像的絕大部分,構成了二十世紀下半葉國人最為直觀、感性的精神樣態。

新京報記者採訪了《佚名照》作者、《大眾攝影》雜誌主編晉永權,與他一同回顧這本書、這個人、這一年。

採寫 | 肖舒妍

《佚名照》

作者:晉永權

版本:文景|上海人民出版社·活字國際

2020年10月

這本書:自成體系的老照片

新京報:你是從何時起關注老照片的?

晉永權:從2000年就開始了。2000年是新世紀的開端,有一個契機。我從20世紀90年代起參加工作,就感受到比較重的世紀末懷舊情緒。體現在圖像方面,人們用照片回憶過去、見證歷史,在當時是特別主流的方式。在新世紀我們如何看待舊的東西?我開始思考這個問題,有意無意地關注這些老照片。

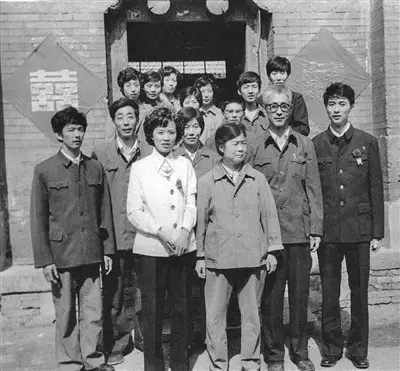

《佚名照》“日常生活影像的特徵·實用性”:照相是記錄婚禮儀式的重要環節。

新京報:最早的老照片收藏從哪裡開始?

晉永權:當時絲毫沒有收藏的意識,只是到一些舊書攤、舊貨市場買書。買書時看到這些照片內心非常驚訝。這些日常照片,比如家庭照片、朋友合照,對於每個人都曾經是非常珍貴的回憶。當年認認真真梳妝打扮、花了錢隆重拍攝的照片,為什麼都扔在地攤上,還賣得特別便宜?日常照片的命運難道就是如此嗎?

《佚名照》“照相館裡·家庭合影”:家庭合照相對忠實地呈現了歷史語境中的家庭及個體樣貌,在拍照時成員大多經過了顯而易見的裝扮、打理。

我是圖片編輯、攝影記者,當時也剛剛工作,一心學習國外的大師和經典,也在努力拍攝可以稱之為“作品”的圖片,以為說不定以後會流芳百世。但隨著看到越來越多的舊書攤上的廉價“老照片”,無名無姓、價格低廉,照片上人物卻又大多鄭重其事,我感到不小的打擊。事實上,這些圖像才是圖像生產中的絕大部分,而無名無姓的照片又是其中的絕大部分。

作為一個記者,我當時出差比較多,全國各地跑。我到哪兒都會去當地的舊貨市場轉轉,這些老照片也看得越來越多,漸漸就萌生了買一些的想法。

新京報:書中的老照片有哪些分類邊界?

晉永權:第一是時間邊界。由於歷史的原因,我能見到的照片基本上都是1949年以後的。1949年之前的各類圖像,因為年代久遠、時移世改等原因已經大量消失了。

第二是物質邊界。當傻瓜相機拍攝的彩色負片大量普及時,人們已經進入另一種狀態,不拿照相太當一回事了。結合物質材料,邊界大約就到20世紀90年代初。在此之後的圖像就呈現出新的面貌。確定邊界之後,我才能具體分析它的架構、形成、類別和特徵。

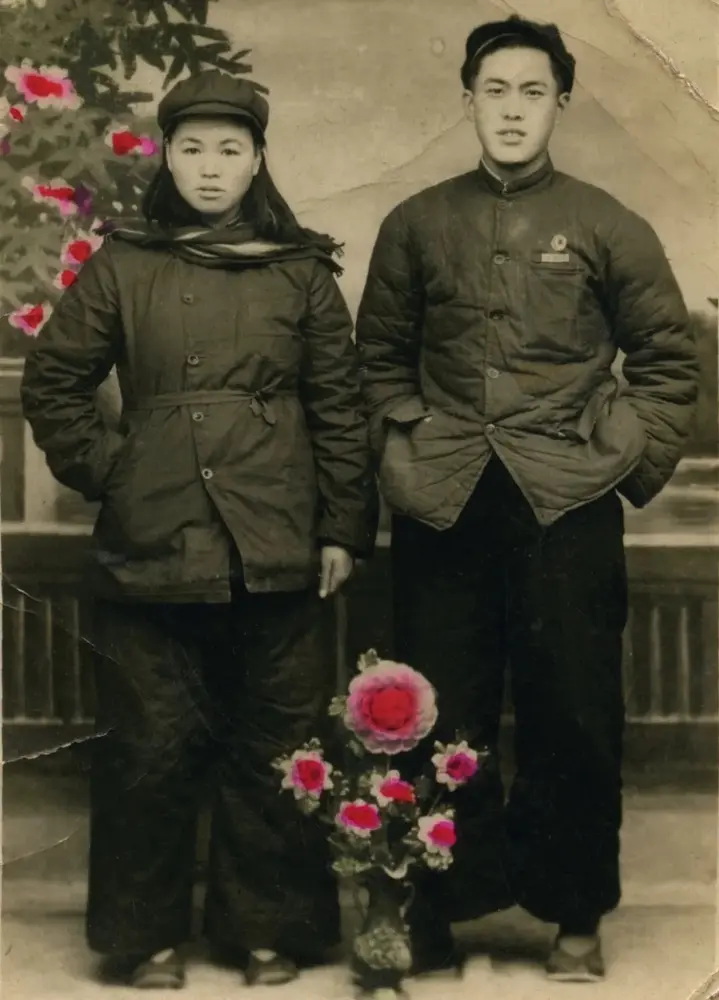

《佚名照》“照相館裡·愛人同志”:當時的男女合影,具有神聖性,既是彼此關係的確認,又是對世人的宣誓。

這個人:人的形象是時代的影子

《佚名照》“日常生活影像的特徵·模仿性”:電影、戲劇中的人物,都是模仿的對象。

新京報:你書中的老照片聚焦的是上世紀50年代到90年代初期這一代人,你也出生在這個時期,你有類似的照相記憶嗎?

晉永權:我出生在上世紀60年代末期,我還記得70年代父親帶我去拍照,午覺剛睡醒,我就被拽到一個照相館裡,又是拉又是扯又是整理衣服,弄了半天,正站著不知道怎麼回事的時候,突然“嘭”一響,就照了一張照片。

在那個年代,每一次照相行為都可看作是一次具有儀式感,且彌足珍貴的“圖像事件”。很多人的經歷都很相似,行為特徵也很相似,地不分南北,天不分東西。在照相行為建構的世界中,人的形象即是時代的影子。

但有一些和我年齡相仿的讀者看到這本書後,給了我一個原來我完全沒想到的反應。有人告訴我,看到這本書以後非常難過,以至於看不下去,可是過一段時間又忍不住再翻,每一次翻心裡都特別難過。因為他覺得,這本書裡每一個人都在努力地表現自己,“勁兒都特足”,但他們似乎同時又在努力地壓抑自己,或者說不知道該怎麼表現自己,呈現出特別糾結的狀態。

《佚名照》“照相館裡·愛人同志”。

這一年:有別於慣常的現實

新京報:為什麼選在2020年出版這本書?

晉永權:這本書的書稿交到編輯手中已近兩年,經過反覆打磨,出版是水到渠成的事情。

另一方面,作為本書編著者,在2020年這一特殊的年份,面對國內反覆出現的疫情和複雜變幻的國際形勢,來出版一本與二十世紀下半葉這一特殊歷史時期,與中國社會日常生活圖像、歷史、記憶密切相關的書,心情一直是沉甸甸的。

《佚名照》“日常生活影像的特徵·表演性”:國人照相行為中的表演行為無處不在、無時不有,幾乎成為全民約定俗成的下意識動作。

長時間的疫情在很大程度上改變了普通中國人的日常生活、思維方式甚至心理狀況,也改變了人們對身處世界的感受與認知。如果說疫情是一面鏡子,那麼在這面鏡子前,普通人的希望與失望、自在與恐懼,都以一種有別於慣常的方式誇張地呈現出來。

採寫 | 肖舒妍

編輯 | 李永博;王青

校對 | 薛京寧

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 專訪《佚名照》作者晉永權:在老照片中打撈中國人的日常生活

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。