《鐵路現代性:晚清至民國的時空體驗與文化想象》,李思逸著,時報文化,2020年12月即出,416頁,550.00元新臺幣

《鐵路現代性:晚清至民國的時空體驗與文化想象》原是作者李思逸提交給香港中文大學文化及宗教研究系的博士論文(2012-2018),在隨後的兩年內幾經修改,終於成為現在這樣一部內容豐富的學術著作。它的立足點眾不同——從理論的角度,探討一個大題目:晚清和民國時期鐵路與火車所引起的時空體驗和文化想象,並以此為契機重新思考現代性的諸多問題。在最初的開題報告中(2013),作者有如下構思:“本文采取一種經驗追蹤的研究路徑,將具體的物質對象置於抽象的理論話語之上,確立鐵路作為現代性的範式和言說方法,重構晚清至民國現代性的想象圖景。”具體的物質就是鐵路和火車,抽象的理論指的則是現代性。

作者曾告訴我,每當他提及自己論文題目的時候,聽者的反應大多輕慢視之、不當一回事:“火車這玩意兒司空見慣,有什麼好研究的?又何來文化可言呢?”這是不經思考就隨便說出來的話,更證明火車和鐵路早已變成大家日常生活中隨處可見的交通工具,習以為常。因此作者必須面對兩方面的挑戰:首先,他需要說服那些自認為理所當然、持有常理(common sense)的讀者,關於鐵路的故事是說不完的,而且背後另有文化和思想的洞天,值得深入研究;其次,他也必須挑戰充塞文化理論界的各種關於現代性話語之混淆,以求得他自己的論述方法,進而提出自己的見解。於是思逸雙管齊下,一方面蒐集大量的歷史、文學和視覺圖像的材料作為研究思考的文本依據,另一方面更審視關於現代性的各家理論學說(特別是在導論一章),反思作為“物”的鐵路為現代中國文化帶來的各種衝擊和變化。

在這篇序中,我應該依照慣例,為本書的內容和理論架構作一個初步的介紹和詮釋。然而在書寫的過程中,卻發現十分困難,屢屢改寫,仍然覺得不滿意。還是建議有心的讀者和學術界人士直接閱讀這本書,不必看這篇序言,因為我的文字遠較李思逸的語言遜色,而且章法不夠嚴謹,行文和結構也十分散亂,只能算是一篇普通的導讀。尚請作者和讀者原諒。

一

在中文語境,一般研究中國鐵路的學者大多是歷史學家,他/她們多從歷史資料中去挖掘它的來龍去脈,並敘述鐵路如何推動中國現代化進程。換言之,這就是一種實證式的敘述,最多也不過以中國的歷史經驗來印證或反駁西方既定的理論。在此類研究中,往往把現代性(modernity)和現代化 (modernization)混為一談;描述的是一個鐵路發展的表面現象,忽略了其所包含的文化意義。在中國現代文學研究的領域,鐵路則作為一種“再現”(representation),在文本中扮演現代性的一個表徵角色。 本書作者李思逸則更進一步,從火車/鐵路作為一個具體的“物”為出發點,首先確立鐵路作為現代性的言說方法和研究範式,然後依據大量的史料鉤沉和文本分析來解讀現代性之於鐵路的派生方式:時空概念的演變,意識形態的爭論,(乘坐在活動的)火車中的身體感受,以及文學文本再現的人物的主觀經驗等。在這個論辯和敘述的過程中,火車和鐵路——這個“物”的現代性理論體系——變成了全書的思想動力。

在本書的導論中, 作者從一種理論的高度來討論如何言說現代性的方法,把將近二十家的學說,作抽絲剝繭的梳理和分析,等於為我們上了一堂理論課。作者的語言雖然帶有學理式的抽象性——很多新的理論關鍵詞都需要翻譯成適當且能懂的中文,因此讀來有相當的難度。但這樣的寫法又談何容易?理論語言本來出自西方,中文語境(特別是白話)沒有那麼多對等的抽象語言,於是不少中文學界的學者就從水平參差不齊的中譯本望文生義,胡亂假造字眼、故弄玄虛或故作艱深,織造轉彎抹角的長句子,讀來聱牙。更多的學者則根本排斥理論——我認為這是一種反智的態度,他/她們不去嘗試瞭解作者的用心與思考路徑,就大肆批評,實是一種極不負責任的做法,我以為這更不可取。本書的語言雖然有時也頗為抽象,但行文十分流暢,熟悉作者的修辭風格後,我反而覺得他的每一句話都是經過深思熟慮的(至少我個人的反應是如此)。我甚至認為,這本書應該出一個英文版,可能在西方學界引起更大的反響。

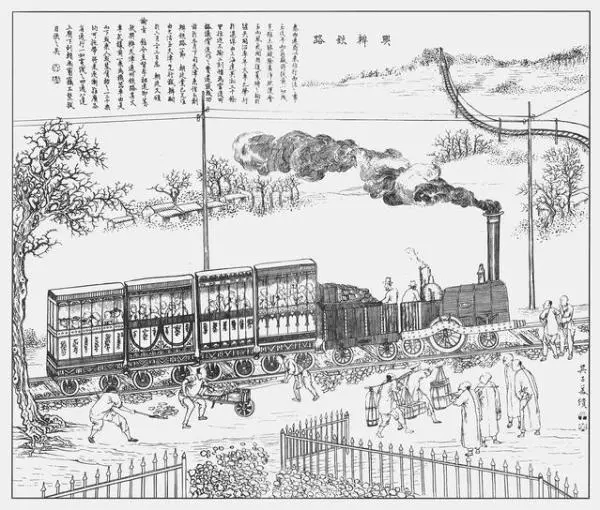

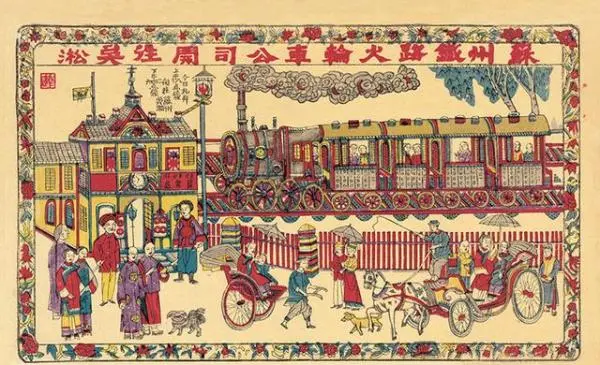

《點石齋畫報》:興辦鐵路

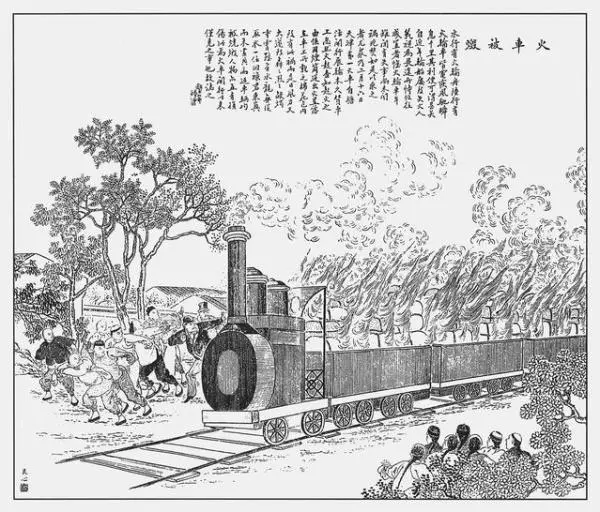

《點石齋畫報》:火車被毀

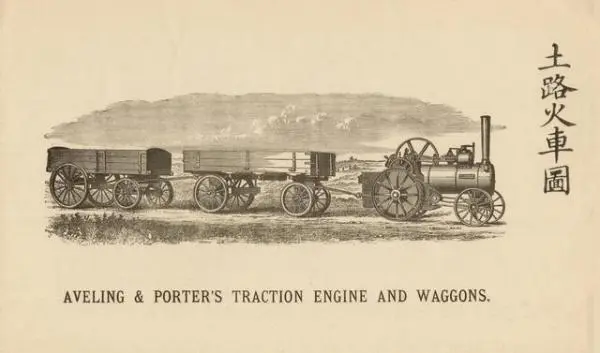

全書的內容共六個章節,分別為我們講述了鐵路現代性在中國文化中所呈現的六個面向。第一章仔細追索鐵路和“火(輪)車”這個名詞的由來及內涵,探討它在中國傳統語境中的多種指涉。第二章以著名的《點石齋畫報》為例,把各種有關火車和鐵路的圖像作深層次的分析和比較,還原當時的認知背景,反而得出了不同凡響的新見解。第三章聚焦於吳淞鐵路的論爭,把洋務運動中的各方人士論點放在同一個平臺,顯示速度並非當時中國最重要的考慮。第四章討論孫中山的鐵路夢,是我推薦的題目,作者花了不少功力,在哈佛大學做研究時,連原來的鐵路地圖都找到了,發現孫中山的鐵路夢背後的潛藏民族國家之主觀意志。第五章聚焦在民國時期的文學作品方面,選材內容也包羅甚廣,但不是隨意拼湊,而是把不同背景的作家及文本並置,統攝在一個有關現代性的主體性問題之下;再分別以兩個互相關聯的理念——主體與風景(以及風景化的他者)——作為分析框架,來考察火車車廂內的個體經驗。除此之外,作者還在適當的環節談到老舍、豐子愷和劉吶鷗等作家關於火車經驗的作品。對我個人啟發最大的是第六章:《邂逅他/她者》,討論車廂中的界限和陌生人的問題,作者把先鋒派的施蟄存和傳統鴛鴦蝴蝶派的張恨水放在一起思考,兩人的文學取向南轅北轍,然而經過層層分析之後(包括對弗洛伊德本人的鐵路夢),得出的結論超乎我的意料,令我大為佩服。因為這些作家都是我自己研究過的,也曾經在課堂上教過——比如張恨水的《平滬通車》,卻從來沒有想到這種詮釋的可能性。這也引發我的靈感,很想繼續從這個思路來研究其他作家和鐵路有關的作品 (見後文)。 本書跨越的歷史時間大約一百年,從1840年到1937年。我真希望作者他能繼續寫下去,把當代的視覺文本(例如侯孝賢的電影《鼕鼕的假期》和姜文的電影《讓子彈飛》)也包括在內,更遑論中國大陸最近的“高鐵”現象及相關話題。此外,如果作者願意從橫向研究的話,其實也可以把日本和印度的鐵路拿來做個比較。

桃花塢年畫《蘇州鐵路火輪車公司開往吳淞》

在反覆閱讀本書的過程中,作為讀者的我早已忘記自己是作者的論文指導老師,反而從這本書中學到不少東西。所謂教學相長,青出於藍,絕非虛言,我深有體會,此次又得到一個例證。作者李思逸的本科訓練是西方哲學,特別是德國觀念論哲學,這使其慣於抽象思辨;做研究生時期改攻文化研究,故而他對於西方文化理論的哲學背景頗為熟悉,也常有超乎尋常的理解。文化研究(Cultural Studies)是西方(特別是英美)學院中較為新穎的學科,或可稱為“跨學科”,因為它橫跨文學、視覺研究(Visual Studies)、性別研究、文化政治等各個領域。然而就我看來,文化研究存在兩大弊病,一是缺乏歷史的視野(因為只關心、追逐當前的熱門問題和流行學說),二是達不到哲學思辨應有的深度。李思逸現在終於彌補了這個缺陷,而且猶有過之——寫出了一本獨特的跨學科著作。前文提過,他的切入點很特別,用拉圖爾(Bruno Latour)的理論說法,就是“恢復物的歷史及闡釋地位”;物不是靜止、穩固、被動的東西,而是一團複雜的行動網絡,一條流變的軌跡。換句話說,物也有它的主體性。火車是西方資本主義社會工業化的產物,因此它成了現代性的表徵,然而當它最初進入中國人的視野中(經由《點石齋畫報》),卻被當作怪獸,和龍蛇巨獸對等,互相爭奪大自然的空間。後又經過建設(最終拆卸)吳淞鐵路的歷史經驗,火車和鐵路的文化意義亦隨之逐漸改變,也可以說鐵路多少帶動了中國的現代性文化。到了民國時代,經過孫中山的大力吹捧,鐵路變成建設新民族國家的主要機制之一,它的地位顯然較晚清時期不同了。鐵路旅行成為一種現代經驗,與文學展開互動,“對民國時期的主體建構有著極為深刻的影響”,這個主體建構指的不僅是國家,也是個人。“五四”以降的文學作品也擴展了鐵路旅行的主觀視野。李思逸批判性地援引日本理論家炳谷行人關於風景的“認識論倒置”一說,以一種反辯證的辯證方法闡發鐵路和風景——個人在火車上觀看風景以及風景對個體的認知影響——之諸多可能,我覺得這是本書最抽象而艱澀的部分,然而並不影響作者文本分析得來的精彩洞見。從第五章開始,本書顯然又換了一個“調性”,作者不再從鐵路的物之本質來探討人、物和鐵路的主客關係,而“逐漸學會接受人和物的糾葛不清”。作者似乎從理論思辨的建構立場,逐漸向文本經驗的闡釋傾斜。在全書的第七章結語中有一段意味深長的自我反思:“既然人總是藉助非人的物質來表達自身,那麼我們就不能否認物也可以透過人來顯現自己。”如果純從物的立場繼續推演下去,本書勢必陷入“後人類”“新物質主義”的理論漩渦,思逸不願意加入這個當今時髦的“理論家”行列。最後他寓意深長地說:“如果理論不能用來思考問題而只能生產喧囂,那麼我們還不如到具體的文本中,尋找承載歷史隱喻、文學意義的鐵路。”這一段話我讀後十分感動,但也覺得自己對此有點責任:思逸是不是為了迎合他老師的興趣而回歸傳統的文學和文化史的研究?

其實我從來不反對理論,只是反對膚淺地隨便套用理論,或亂/濫用理論名詞,故作“抽象”狀,實際上卻是言之無物。所以我特別強調應該從紮實的文本數據和細節解讀開始,甚至在研讀理論時也必須用文本細讀的方法,步步為營,推敲理論背後的系譜和脈絡。因此嚴格來說,我的方法不能算是理論的,最多不過是用現代性作為一個關照系統。用思逸的話說,就是“現代性的經驗研究”,它和現代文本的闡釋工作密不可分,而研究者的洞見也往往“依賴於文本的選擇及其自身對相關文本的闡釋”。但對於思逸而言,這根本不是問題, 真正的問題在於理論最終的目的何在?本書最後一章的結語,非但總結了各章節的論點,而且闡明作者對於理論的立場,可謂與我心有慼慼焉:“理論不是普世的,對理論的思考卻可以是;理論也不解決實際的問題,而是製造更多問題以此給人啟發。只要理論不是用來嚇唬人的擺設,生搬硬套的教條,又或製造中西對立這類偽問題的偽術,那麼它在任何時候任何地方與思考研究發生關係都沒有什麼不可。”總而言之,理論的目的就是為了思考問題,對我而言,更是在研究上不斷幫助我發掘新問題。因此我要感謝這本書對我的啟發。

二

以上關於本書的理論意見,大多是在重複思逸的觀點。然而再次讀完本書,感想良多,在此忍不住寫下幾點零碎的雜感,或可作為這本書和這篇序言的“附錄”。權且請讀者將其視為是置身於行進的列車內,從窗外即逝而去的景色中捕捉到的零星片影。

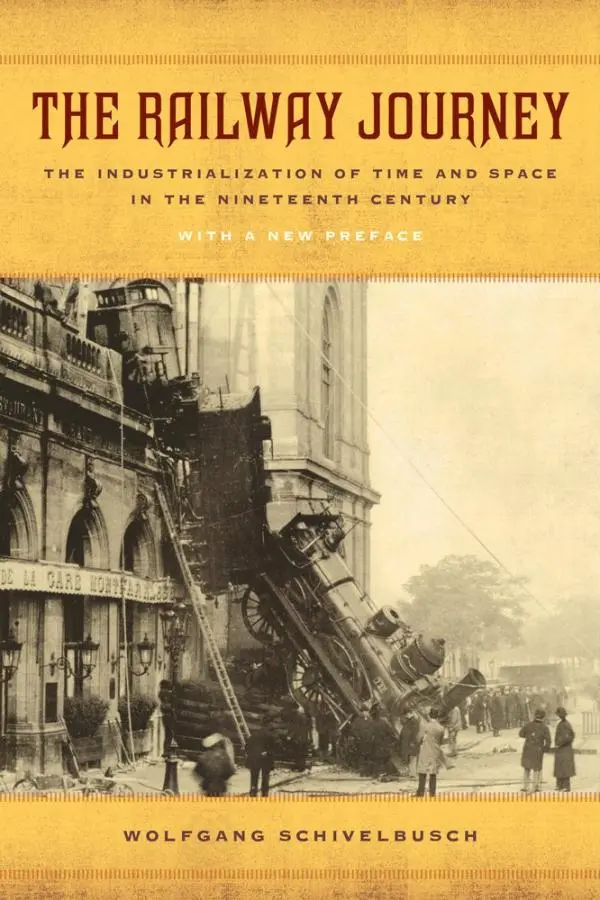

A.關於車站的聯想:朱自清的《背影》

車頭/車廂/鐵軌,是火車的機械組合的主體, 而車站則可作為一個延伸設置。本書在相關章節提到了車站(例如涉及郁達夫的《銀灰色的死》),但沒有仔細討論,也許因為車站是固定的建築物,代表鐵路旅途的起點和終點,而不屬於動態的時空體驗。在電影中火車進站和出站早已成為一個慣常的場景,雖然片中火車頭的形象往往被凸顯,但背景卻是車站。最著名的例子就是盧米埃兄弟(Lumière brothers)在1895年拍的默片《火車抵達聖文森站》的經典鏡頭,據傳當時的觀眾驚嚇萬分,紛紛跑出電影院。相關電影學者早已指出,電影的發明和火車幾乎同步,二者加起來,才構成了現代性的集體震驚體驗。另一部經典影片是魯特曼(Walter Ruttmann)的《柏林:一個大都市的交響曲》(1927),影片開始就有火車出站的鏡頭,它啟動了都市(柏林)一天的生活, 因此也成為都市文化的表徵。思逸提到沃爾夫岡·希弗爾佈施(Wolfgang Schivelbusch)的《鐵道之旅》(The Railway Journey)一書,內中有一章(第十一章)專門討論火車站的歷史和文化意義, 於是令我想到中西文學中不少以火車站為背景的作品。火車站是一種現代建築物,也是一個連接火車和鐵路的文化指標,用來作文學作品中的時空節點(chronotope),一點都不奇怪,而且意味深遠。

盧米埃兄弟的《火車抵達聖文森站》

魯特曼《柏林:一個大都市的交響曲》的片頭

沃爾夫岡·希弗爾佈施著《鐵道之旅:十九世紀空間與時間的工業化》

車站是一種建築物,但是否也可以成為鐵路帶出來的“風景”?這就令我想到朱自清的著名散文《背影》。讀了思逸書中討論張恨水《平滬通車》的章節,我突然驚醒,《背影》中的浦口火車站不就是小說中那個女騙子藉故下車、揚長而去的車站嗎?在同一個地點,不同的人間喜劇和悲劇不停地上演,兩個文本的寫作的年代相差只不過十年(《背影》寫於1925年,《平滬通車》於 1935年開始在《旅行雜誌》連載)。《背影》關注的不是主人公和陌生人“他者”(或經過第三者眼中)的互相凝視(例如施蟄存的《魔道》和《夜叉》),而是從兒子的主觀視角凝視父親——其實火車站的月臺在其中扮演了一個關鍵性的角色。雖然當年的車站建築不見得和歐洲一樣,但依然有月臺。朱自清坐在尚未開出的車廂中,眼看身體肥胖的父親爬過月臺去買橘子的場景,是整篇散文的情感中心,它把讀者直接帶入一個現代性的場景:父親到車站送別兒子,先為兒子在車廂內檢定了一個靠車門的座位(為什麼要靠近車門?或許是為了行動方便,待火車抵達時可以早一步下車),在這個閒適、相對靜態的空間內,作者看到車廂外的另一番風景:父親穿過鐵道,艱難地爬上那邊的月臺:“他用兩手攀著上面,兩腳再向上縮;他肥胖的身子向左微傾,顯出努力的樣子。這時我看見他的背影,我的淚很快地流下來了。”在這一個經典場景中,火車的現代性幾乎“缺席”了,沒有人會問:如果另一班平滬通車就在此刻開進站來怎麼辦?實證式的答案是:絕對不會如此,因為有了火車時間表,大家心裡早有準備。這一個文學場景如果拍成電影的話,又會產生什麼效果?西方無數的影片中時常出現同一個場景:火車從月臺慢慢開動了,車廂內和月臺上的兩個人——多為一男一女——互相對望,凝視的鏡頭永遠配合火車啟動後越來越快的速度,而車站本身也變成一個人的“感傷旅行”(sentimental journey)的起點或終點了。

B. 舟車之辨:夏目漱石和豐子愷

豐子愷曾寫過數篇帶有現代性批評氣質的散文,與火車有關的至少有兩篇:一是本書提過的《車廂社會》,另一則是《塘棲》。後者文章一開頭就引用夏目漱石小說《草枕》中關於火車的說法:

像火車那樣足以代表二十世紀的文明的東西,恐怕沒有了。把幾百個人裝在同樣的箱子裡驀然地拉走,毫不留情。被裝進在箱子裡的許多人,必須大家用同樣的速度奔向同一車站,同樣地薰沐蒸汽的恩澤。別人都說乘火車,我說是裝進火車裡。別人都說乘了火車走,我說被火車搬運。像火車那樣蔑視個性的東西是沒有的了……

在漱石筆下,乘客的身體反而被代表現代文明的火車所肢解,速度被同化,人的主體性也被“物化”了。這樣的批判視角似乎迴歸到現代性產生以前的人文主義價值系統。翻譯漱石的豐子愷說:“我翻譯這篇小說時,一面非笑這位夏目先生的頑固,一面體諒他的心情。在二十世紀中,這樣重視個性,這樣嫌惡物質文明的,恐怕沒有了。有之,還有一個我,我自己也懷著和他同樣的心情呢。”

漱石、豐子愷是否也和甘地一樣,是個“反現代性的現代人”呢?對此,豐子愷是否比漱石更有自覺?在《塘棲》一文中,他從家鄉石門灣到杭州,只需乘坐一小時輪船,一小時火車,即可抵達。但正像他在《閒居》中調侃、揶揄時鐘一樣,在此文中他又開起了火車的玩笑:寧願坐客船而舍火車——也暗含“夜半鐘聲到客船”的典故——多半是因為他喜歡閒適的情趣,並不渴慕速度之便捷。我以為在豐子愷的作品中(也包括他的漫畫創作如《病車》《再過半秒鐘》等),傳統的美學價值與現代的生活情趣近乎完美而直接地融合在一起。這是文本自身的力量,並不存在什麼過渡或反轉,也無需經過柄谷行人等後結構主義者所默認的那種“顛倒”。我想漱石也是如此。

豐子愷繪《病車》

C.火車的分身:電車與地鐵

電車可以作為火車的模擬(metonymic)物或連接物。眾所周知,張愛玲喜歡電車,她的短篇小說《封鎖》所述故事就發生在一輛因警報拉響而突然停頓的電車車廂中。思逸和我有過多次討論,甚至也舉出了一個類似的故事:阿根廷小說家科塔薩爾(Julio Cortázar)的《南方高速》,但始終感覺與全書氣質不合,難以放入,還是決定“割愛”。另外一個鐵路的連接物是地鐵,它是鐵路進入城市地下空間的延伸。但它於中國出現在本書敘述的時間範圍(從清末到1937年)之外,且和鐵路在運作機制、時空敘述方面存在顯著區別。本書結尾引用了本雅明起草《拱廊計劃》大綱的一句話:“鐵路的入口進入夢和象徵的境界”——這總令我懷疑,本雅明所謂的入口指的是火車站或是地鐵站呢?在巴黎地鐵叫做 Metro,本就是大都市(metropolitan)的縮寫。於是乎,我也不禁做起夢來。我個人第一次坐火車的回憶真像是一場夢魘。1948年國共內戰期間,母親隻身帶我和妹妹冒充淮南煤礦公司職員的家眷,從武漢坐公司的專用火車逃難到上海。車廂內外都擠滿了人,有一個陌生男人向我們搭訕,母親用我和妹妹作“擋箭牌”。情節有點類似張恨水的小說《平滬通車》,不同之處在於當時我們心中只有驚恐。母親不敢得罪眼前的這個男人,因為他可能是真正的公司職員,而我們才是冒牌“騙子”。結果這個好心的陌生男人一路護送我們到上海車站,然後改乘電車到外公住的旅館……我的《上海摩登》經驗從此開始。那時我只有九歲!

本文系作者為李思逸著《鐵路現代性:晚清至民國的時空體驗與文化想象》(臺北:時報文化出版,2020年12月即出)所作的序言。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 李歐梵|鐵路現代性,文化研究的一種新範式

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。