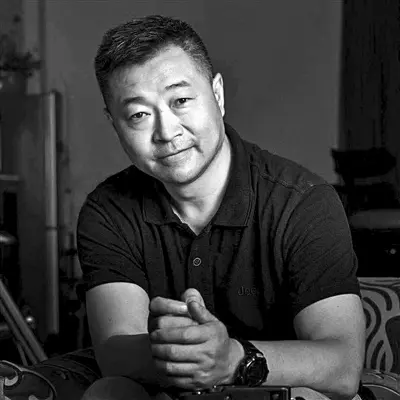

藝術家朱林沒有想到,他的攝影個展《洞見·現場》在成都當代影像館甫一露面,便引起了廣泛的社會關注。很多人在那一幅幅以田野調查式拍攝的作品面前駐足良久,有人若有所思,有人流下眼淚。

朱林祖籍阿壩州鬆潘縣,當過工人,後來成為教師、警察。無論命運如何轉變,朱林對攝影的痴迷,從少年到白頭都不曾改變。20多年來,朱林一個人遊蕩在“非城非鄉”地帶,忠實記錄了成都這座內陸城市,在這個時代的蛻變過程,讓人們真切感受到它的前世今生。多年來沉浸其間,朱林最深切的感受是,“我不是簡單地觀察和拍攝,而是在和自己對話”。

開著大貨車拉煤 依然隨身帶著速寫本

在著名攝影家陳錦眼裡,朱林特別擅長講故事,“他努力用自己的方式講過去、講現在,直擊人心”。朋友桑清記得,二十年前與朱林剛認識的時候,“他就自駕,攝影、繪畫,能寫能拍能開車能修車”。在他看來,朱林的鏡頭反覆遊走在無人之處,像修行一樣下足了功夫,終以堅忍達成了“十年磨一劍,今日露鋒芒”。

朱林說話語速不快,剋制而冷靜。但最近這段時間,每每說起攝影展的故事,他內心常常激動不已,甚至覺得每天都是被那些充滿感慨的留言在推著走。署名為丁海燕的觀後感令人印象深刻,她說,自己看展時彷彿站在了廢墟邊緣,聞到兩位異族婦女勞作後吸菸飄來的煙味,她甚至有些慚愧,“同為女人,我們還有必要為口紅色號不如意而糾結嗎?還有必要為了配某款包包而再買一件相搭的外套嗎?”幾乎每一位看過展覽的人都感到很大的觸動,人們情不自禁去思考、去尋找自己的答案。人民公安報社社長孫福會也一直關注著展覽,並且欣然提筆送出期許:“通過鏡頭記錄歷史傳遞溫暖,透過鏡頭洞悉人性體現責任”。

1962年,朱林出生於都江堰,他自言小學、中學都在動亂年代度過,“該學習的階段沒學什麼東西”。幸運的是,在野蠻生長的漫長十年裡,他無意間打開了一扇藝術之門,探望到那裡的美好。當年在溫江的一位鄰居是上海人,畢業於上海美院。朱林至今還記得,“他那時候畫農民,畫我們村裡的飼養員,還畫牛什麼的,畫得特別好。我經常偷偷地看他畫畫,他看到我有興趣,就教了我一些基本功。後來他調到省美術協會去工作了。”就是在跟鄰居接觸的這段時間,朱林受到極大的觸動,同時也激勵著他不斷去拜師學藝,下決心想成為一個畫家。

1978年恢復高考後,渴望上學的朱林毫不猶豫報考了四川美院。那次的報考盛況他到現在還記得很清楚,“當時有兩個報名點,重慶一個點成都一個點,成都的報名點在四川音樂學院。我挑了又挑,拿上自己的作品騎著自行車,早早就從溫江出門,騎到成都。然後一路打聽著終於找到了音樂學院”。

報考的人特別多,排了很長的隊。有老師在校門口的收發室看作品,朱林好不容易排到了,結果老師看了之後,說他的畫不是很好,勸他放棄報名。他不服氣,又去重新排隊。第二次排到,老師一看又是他,嘴上說著“你這作品不行呀”,但看他特別執著,就給他發了一個紙牌,到裡頭去測試色盲色弱,最後總算領到了一張珍貴的準考證。

那時四川美院的招生比例非常有限,朱林終歸沒有成為高考的幸運兒。這種情況下他就參加工作了,先學習開大貨車,當時算是一項令人羨慕的工作生產技能,要嚴格選拔訓練:半年的理論學習,半年的汽車修理學習,再跟車,跟師傅實踐三個月,然後再單獨實習。如此這般,經過兩年的學習,朱林考取了大貨的駕駛執照,被分配到運輸公司,常年開著大貨車拉煤、拉石頭。在跑車的時候,他依然隨身帶著速寫本,到了地方只要有時間就去寫生,“那段時間畫了不少素描,視野也不斷得到開拓”。

1981年,朱林調到溫江地區公安處工作,後來又被調到成都公安市局。無論職業角色如何轉變,一直以來朱林都保持著對繪畫、攝影的愛好。

站在民間視角發掘紅軍遺蹟,受到出版社關注

朱林記得,他初拿起相機開始攝影時,正趕上上世紀八九十年代中國攝影界颳起的一股“到藏地去”風潮。他那時看陳丹青的西藏組畫也受到很大影響,再加上身處成都,有著得天獨厚的進藏條件。從1990年到2000年的十年間,朱林幾乎跑遍全國的五省藏區,西藏、青海、甘肅、四川、雲南都留下他深入腹地的足跡,成為他不停採風的地方,拍下了大量圖片。

讓朱林越來越受到觸動的是當地的人文風光。他常常深入探訪當地的原住民,在走進藏區的過程中,偶然間朱林發現了大量紅軍進入藏區時留下的遺蹟。“第一次是我到小金縣時,看到當地留有很多紅軍的標語,後來才知道當時一方面軍和四方面軍在兩河口召開過著名的會議”。這引發了他的興趣和熱切關注,他後來查閱了大量歷史資料,隨之一頭扎進去,開始大量拍攝這些鮮為人知的紅軍遺蹟。

朱林邊整理素材邊在《國家地理》《中國西部》等雜誌報紙上撰寫專欄,把挖掘出來的一個一個小故事都發表了出來。四川人民出版社的編輯看到報紙雜誌上的文章聯繫到他,經過一番努力,在紅軍長徵勝利七十週年之際出版了《紅軍長徵的民間記憶》。像他這樣站在民間視角的挖掘此前還從未有過,後來此書還被評為有關紅軍的110本優秀文學作品之一。“書出來後反映特別好,不僅全部賣完,還出現了盜版”。朱林覺得,很多不為人知的紅軍遺蹟都特別珍貴,“因為我在行走當中的發現、拍攝,完成了這樣一件事,我覺得還是很驕傲的”。

因為做了這件事,2006年公安部組織重走長徵路的活動中,朱林從全國15個警種180萬報名的人民警察中入選,成為32名隊員中的一員,懷著激動的心情重走長徵路。他們從瑞金出發,沿著當年中央紅軍的路線一路北上,經江西、廣西到貴州、雲南、四川、甘肅、寧夏,最後到達陝西。在此過程中親眼看到當地老百姓的生活,也引發了他的思考,“怎麼樣通過我們的行為,讓更多的人關注邊遠山區,才能使邊遠山區的生活得到更好的改觀”。

如果我是他們,我能不能像他們一樣堅強?

朱林對底層民眾有一種天然的親近感,他本能地長期關注他們生活的變化,他們和時代的關係,“那種感情好像永遠就在腦子裡,骨髓裡”。進入九十年代後,他發現成都開始飛速地發生變化,農村人口不斷向中心城市靠攏,直覺促使他抓緊去拍攝,他漸漸開始了有意識地去尋找那些變化大的地方,“居住在那裡的人來自四面八方,比較複雜,他們帶有底層民眾的共通性”。

朱林拍攝的地點通常都在城郊結合地,好在和他單位所在地的大方向都一致。平時他很早就出家門,先去拍一拍再去上班,下班以後同樣先去拍一拍再回家。週六日的時間基本上全部用在攝影上。“十多年我就這樣過來了”,朱林直言,“到後來已經不是簡單地攝影了,我是想通過這種攝影的行為,更加了解這些生活在社會底層的人,他們的生存狀態,他們的所思所想,他們的喜怒哀樂”。

經常有人問朱林,你為什麼願意費這麼大力氣去拍這些現實題材的攝影作品?朱林微微一笑,“我拍攝他們的時候,經常會自問,如果我是他們,我能不能像他們一樣堅強?”

有一件事讓朱林特別遺憾。他一直想給一個賣肉大哥的老婆拍一張照片,最終這個心願也沒能達成。“剛開始,賣肉大哥的老婆中風了,我就爭取他們的意見,能不能你們兩口子合個影?我找一個角度,保證拍出來看不出面癱”。可是還沒等到拍,賣肉大哥的老婆就被送進了重症監護室,“十來天花了十多萬,對他們來講已經是天文數字。最後沒辦法,他把老婆拉回老家,幾天以後她就去世了”。

朱林後來再去那裡時,他感受到了別樣的溫暖。“我就發現他肉鋪的生意變得特別好。大家知道了賣肉大哥家裡的情況都很同情他,就到他這兒來買肉。賣肉大哥每回稱好了肉以後,又會悄悄往裡面再加一小塊兒肉”。這種普通人身上很柔軟的東西落進朱林眼裡,像是會發光的魔法,吸引他去拍攝他們,記錄他們。後來,朱林和一位帶著生病老婆的男人也成了朋友,看到他一邊給她治療一邊打工,他不禁特別感嘆他的任勞任怨,結果男人告訴他,“如果我不幹了,孩子怎麼辦?小孩子要上學啊”。

朱林總能看到在廢墟上玩得很開心的小孩子,他後來發現,如果問到他們“開學回不回老家”?往往一提到這個,他們就會沉默無語,從小孩子眼裡、臉上所流露出的表情,他能明顯感到孩子們特別捨不得離開父母。

有一個夏天,朱林看見兩個小朋友在廢墟上玩磚頭瓦塊,玩得特別投入。他站在那看了一會兒才發現他倆在修一個房子,而且不像一般小朋友玩過家家那樣修一個玩具似的房子,他倆是純粹想修一間完整的、能容納他倆在裡頭住的房子。整整三個小時過去,朱林看到他倆差不多把房子算是修成了,“他們用爛了的涼蓆搭了一個頂棚,還用廢墟上的布料在裡面鋪了一個床鋪,結果兩個小朋友睡進去了,在裡頭躺著,安安靜靜享受著,一臉的滿足”。朱林走過去問他倆啥時候搬來的?結果有個小朋友一開口就說,“來成都搬了9次家”;另一個小朋友說,“我都記不清楚我們搬了多少次家”。

一摸到那個溫暖的草藥水,就覺得人家把你當成自家兄弟了

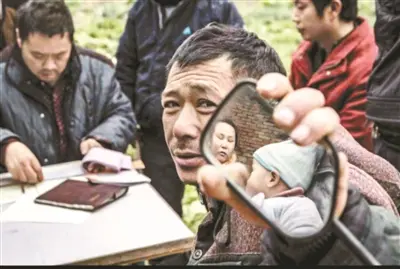

朱林出去拍攝,幾乎每次都有意想不到的收穫。他身上似乎有一種魔力,能迅速取得那些居住者的信任。問他有什麼秘籍時朱林笑言,“首先要虛擬一個很恰當的身份,再一個就是要真正對他們的生活感興趣”。有時朱林看到他們正在幹拉鋼筋、和水泥的力氣活,他會很大方地把相機順手交給站在一旁的人,自己上手去試試輕重。“他們就覺得這個人很有趣,把那麼貴重的東西交給我,會覺得你看得上他們,同時也就產生了信任。有時還主動說‘你幫我拍一張’。下次再去老遠就主動打招呼,看見我不拍照的時候就過來一起很開心地聊天。”

時間久了,朱林背的書包變得越來越沉,裡面裝了沉甸甸的照片。都是他幫著照完相再洗出來,下次去時再帶上準備送給那些打工人的。讓他無奈的是,送不出去的照片越積越多,“等不及收到照片,他們往往已經搬家了”。照片的主人因為各種各樣的原因離開,尋找起來非常困難。在和這些農民工接觸的過程中,朱林能明顯感受到他們與生活在城市中的人不一樣。他不斷被一種溫暖和善良感染著,就像徐徐地被一股溫泉滋潤著一樣。每當這時,也更加堅定他繼續拍下去的決心。

朱林印象很深的是,有一個撿拾垃圾的母親,就憑著微薄的收入不僅供養出來兩個女兒,其中一個女兒還考取了第二外國語學院,拿到了全額獎學金。有一次聊天時,鄰居們強烈要求看看她的女兒,“那個母親拿出手機給大家看她女兒的照片,可是當看到鄰居們那種極度羨慕的目光,她怕傷害到別人,馬上收起手機關照起別人家的小孩”。目睹這一幕的朱林心裡一動,“她那種內心的柔軟,我看了特別感動”。

有一年端午節朱林照例出門拍照。沒想到剛到一個老地方,一個大哥從家裡打了一盆水過來招呼他,“兄弟你累了,來洗把臉”。他這才反應過來,南方老百姓過端午時要用一些草藥熬成湯,然後用它洗臉,用以祈福祛病。朱林低頭一看,一隻破舊的洗臉盆,邊沿已經用成灰色,破破爛爛的,裡面盛了熬好的草藥水。他知道那家人平日以撿收垃圾為生,洗不洗?怔了一秒鐘朱林伸出了手,“我一摸到那個溫暖的水,哎喲,心都暖了,就覺得人家把你當成自家兄弟了”。

越來越打動朱林的是生活在那裡的人,他們的那種堅強,那種勇氣,那種溫情。“他們常常在逼仄的空間,創造出一種奇蹟,就像牆磚縫裡長出來的野草,生命力特別頑強”。

“米拍”平臺的總監王強說起過,看朱林的作品,“裡頭有一種比較多元,比較有厚度的節奏”。他印象最深的是那張在田埂邊豎立著紅綠燈的照片:農田還來不及收,公路已經修好,紅綠燈都已經栽上,亮閃閃的夾在中間。

在朱林看來,他拍攝這個紅綠燈時,“一邊是農民的飛地,一邊是通往城市的公路”。他當時還意識到一種現實的警示意味,“農村的人口到了城市以後,他應該遵守城市裡的交通法規,我拍它實際上是一種警醒,一種開啟,一種觀念。但是拿來隱藏在藝術裡頭,讓人們更加自主思考到這個東西,有一種柔軟在裡頭”。

很多人都覺得站在那兒,像是看到了自己

最近一段時間以來,來《洞見·現場》參觀的人絡繹不絕,有人第一天就提出來應該設一個留言簿,還有的人不止一次地前來觀看。大家停留最久的是展廳裡蓋的一間房子前,透過一截水泥牆、一扇窗,能看到房間的一角,外表殘破,裡面整潔。

這個布展源於朱林一次難忘的拍攝經歷,也是他真實看到的生活場景。在他常去的一片農民工居住地,朱林發現差不多有三家人,雖然房子很破爛,但是他們裡頭的床總是整整齊齊,一塵不染,鋪著特別好看的床單。

在和策展人王慶鬆聊起這個情節時,兩個人突然靈光閃現,都覺得應該表現出來,“後來王老師在展廳裡還使用了一面鏡子,反射出角落裡那個非常乾淨的床和一盞溫暖的檯燈”。很多人留言說都覺得站在那兒,像是看到了自己。

自己的作品能被藝術大咖王慶鬆看中並且親自策展,讓朱林特別開心,他直言在一起布展的過程中受益匪淺。他記得最初把素材寄給王慶鬆時,“王老師是根據顏色、生活場景這樣的邏輯挑選出了100張照片”。後來為了這個展王慶鬆到成都來了三次,“第二次來,聊天時我說起汶川地震時我看到埋在廢墟下的孩子,握著相機的手怎麼都按不下快門,沒想到王老師當時就落淚了”。那次他們談了很多、很深入,經過這樣的心靈碰撞,王慶鬆推翻之前的想法又重新挑了一遍片子,最終把“兒童”作為了展陳的中心。

展望新的一年,朱林給自己許下兩個願望,一個是在餘下的職業生涯中,他想開一門課,把自己三十多年的藝術創作和業務經驗跨界融合。這也是他多年行走體會最深的:拍照片就是和人打交道,其實作為警察,更需要懂得如何和人打交道。要想消除人與人之間的隔閡,必須要講究溝通的方法。他認為公安機關破案不僅僅要憑藉現代掌握的高科技手段,最核心的就是要跟形形色色的人打交道。

朱林經常向公安院校新招錄的博士生、研究生以及特殊人才講授群眾關係這門課,就是具體面對群眾的時候怎麼辦。“可能我就是一個鄰家大哥,可能我就是孩子們的小學老師,只有你的溝通真正多樣性,才能獲得真實的資料”。他坦言,“我去賣肉的大哥那兒,偶爾會買他點肉;賣鴨子的老奶奶為最後一個鴨子賣不掉髮愁時,我就給買走了。這樣建立了關係以後,他們就會很樂意跟你談天。同樣,我們民警要是知道民眾的疾苦,瞭解他們的承受力,工作講方法、政策接地氣之後,我想對整個公安,整個警隊來講都是有好處的”。

朱林想用他自己多年的行動樹立起一面人文的旗幟,“去倡導一種純粹的、長期的調查研究的工作方法,對老百姓的層面可能瞭解得更真,更直接”。

另一個願望是朱林對自己攝影藝術的思考,“今後十年,拍片上我會關注雙城經濟圈這個大的題材”。他想一直秉持著一種在客觀的環境裡去尋找主觀事物的方式,“比方說一個充氣娃娃被遺棄在廢墟上,在拍它時我就會想到農民工的精神和心理的壓力”。在朱林的作品中,那些堆積的生活經驗自然而然融進了創作,而他恰恰想通過這些不斷表達出自己的想法。

文/本報記者 李喆 供圖/朱林

SourcePh" style="display:none" />

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 朱林:20年行走成都 看見溫暖 也洞見內心

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。