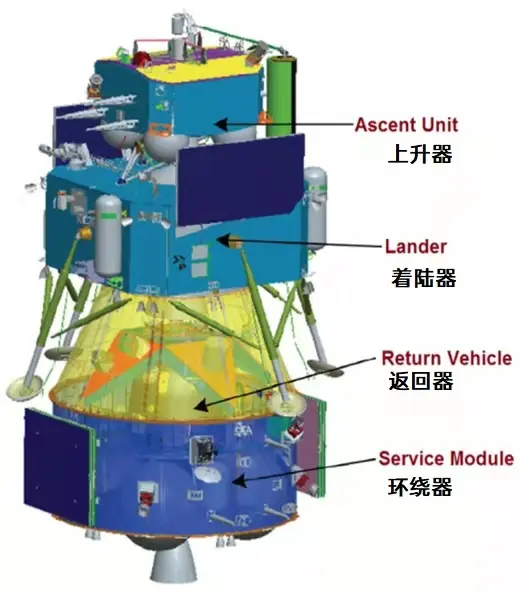

大家都知道嫦娥五號探測器由軌道器、返回器、著陸器、上升器四部分組成,後續在經歷地月轉移、近月制動、環月飛行後,著陸器和上升器組合體將與軌道器和返回器組合體分離,軌道器攜帶返回器留軌運行,著陸器承載上升器擇機實施月球正面預選區域軟著陸,按計劃開展月面自動採樣 。

上升器攜帶樣品從月球表面起飛,進入環月軌道後,會作為目標飛行器與軌道器和返回器組合體進行對接。著陸器攜帶上升器降落月球表面後,留在月球。上升器與軌道器、返回器組合體對接後,將月球樣品轉移到返回器。隨後,上升器再次分離,成為環月飛行的“衛星”。軌道器將會護送一程,最終,返回器獨自攜帶樣品返回地球。

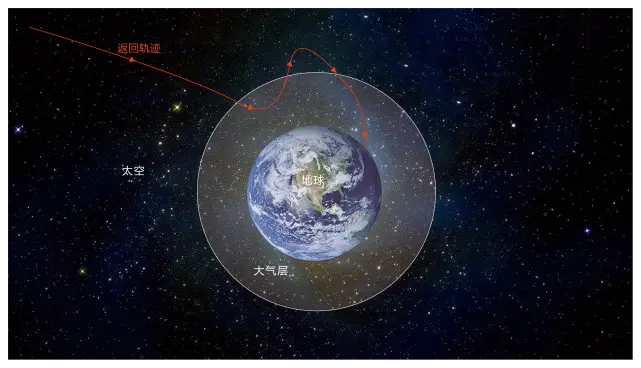

由於距離遙遠,太空中有沒有大氣層的阻力,所以返回器的速度會越來越快,如果不減速,進入大氣層與大氣劇烈摩擦,就有燃燒殆盡的風險。

那嫦娥五號探測器的返回艙是如何實現減速的呢?相信大家都知道,是通過“打水漂”的方式,進入大氣層後彈出,再進入,那速度就慢下來很多。就像我們平時在水面玩“打水漂”遊戲一樣,石塊第二次入水的速度,會比第一次入水明顯速度減了很多。那究竟是什麼原理使返回器或者石塊分別從大氣層和水面彈出來的呢?

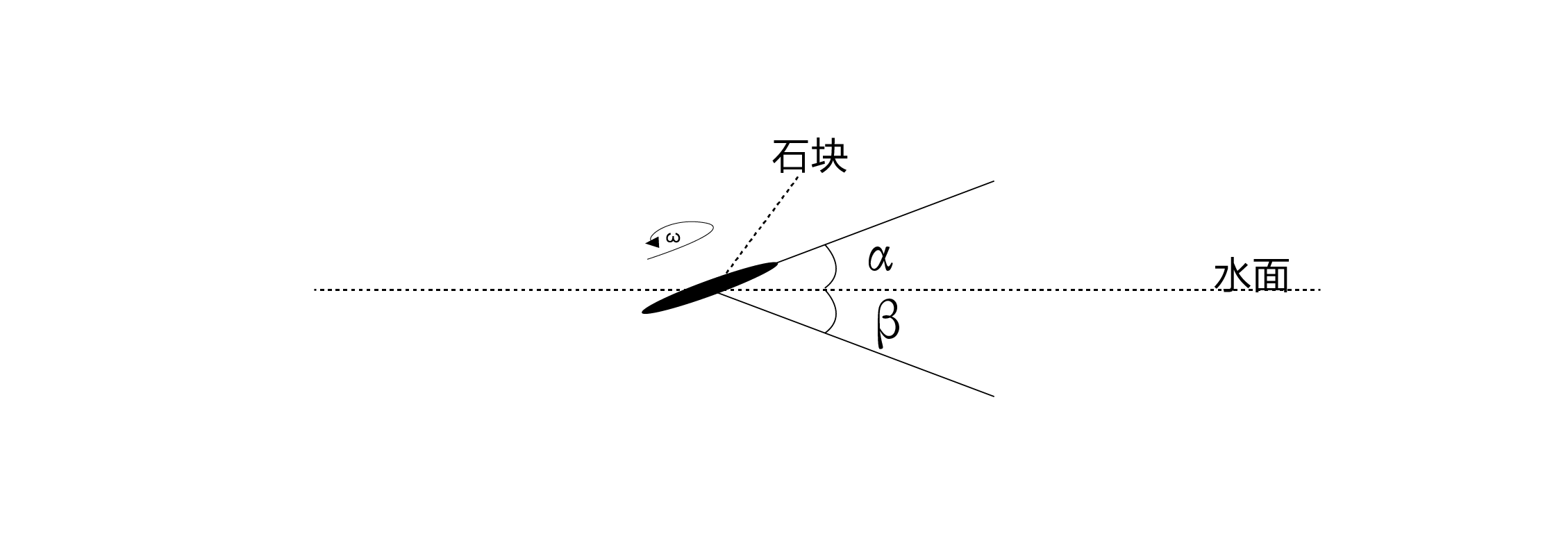

2005年法國學者,在英國的雜誌《流體力學》發表一篇文章,他們通過多次實驗:圓形扁平的石塊,以速度V入水,和水平面形成兩個夾角α和β,當然石塊入水的過程中還要有個自轉的速度ω(如圖)。最後得出以下結論:

打水漂的最優方式:

1、石塊必須自轉,才能使石塊方向保持不變,更穩定,彈跳次數更多,並減少消耗的動能。這是陀螺效應,陀螺在轉動的時候才不容易倒。

2、當α≈20°,β≈20°時,石塊在水面上彈跳的次數最多,這就是打水漂的“黃金角度”。

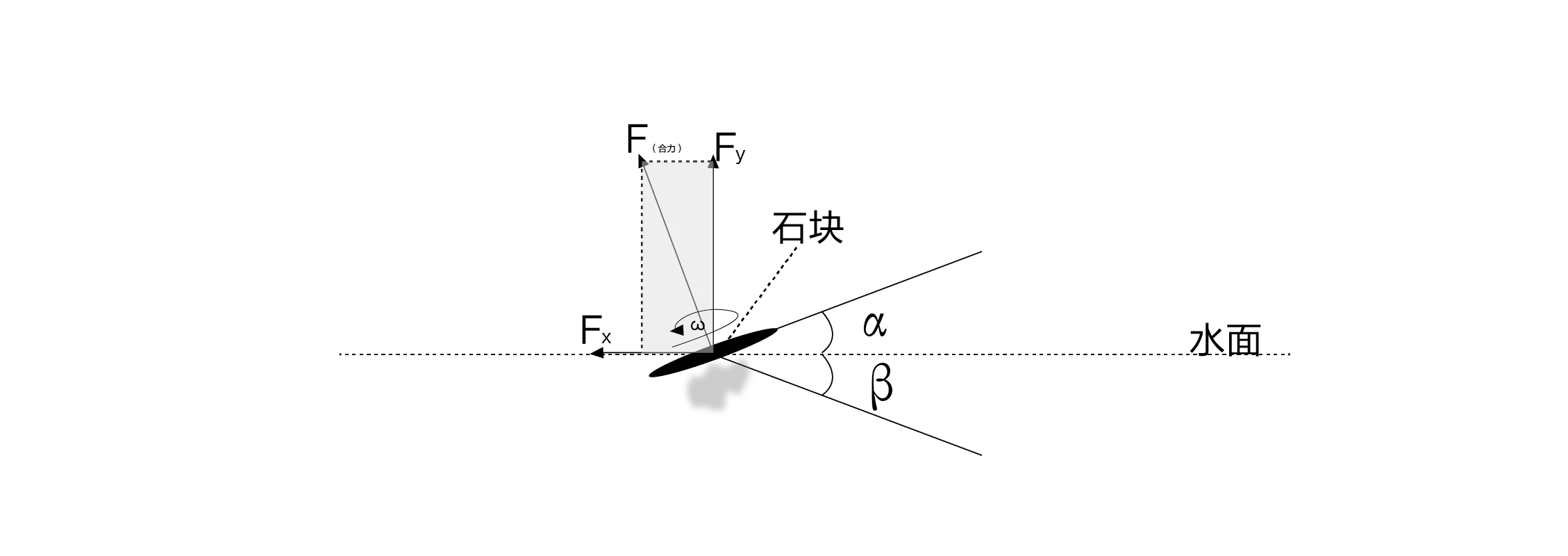

石塊的減速和彈跳:

石塊入水時,石塊下面那片區域水的速度變大,壓強變小,相對來說其他區域水的速度變小,壓強變大,在這種情況下會產生一個垂直於石塊表面的合力 F。從力學的角度上來分析,合力F會分解成水平和垂直的兩個力Fx和Fy,Fx會讓石塊減速,Fy會讓石塊從水面下彈出來,再次入水。所以,石塊就實現了減速和彈跳了。

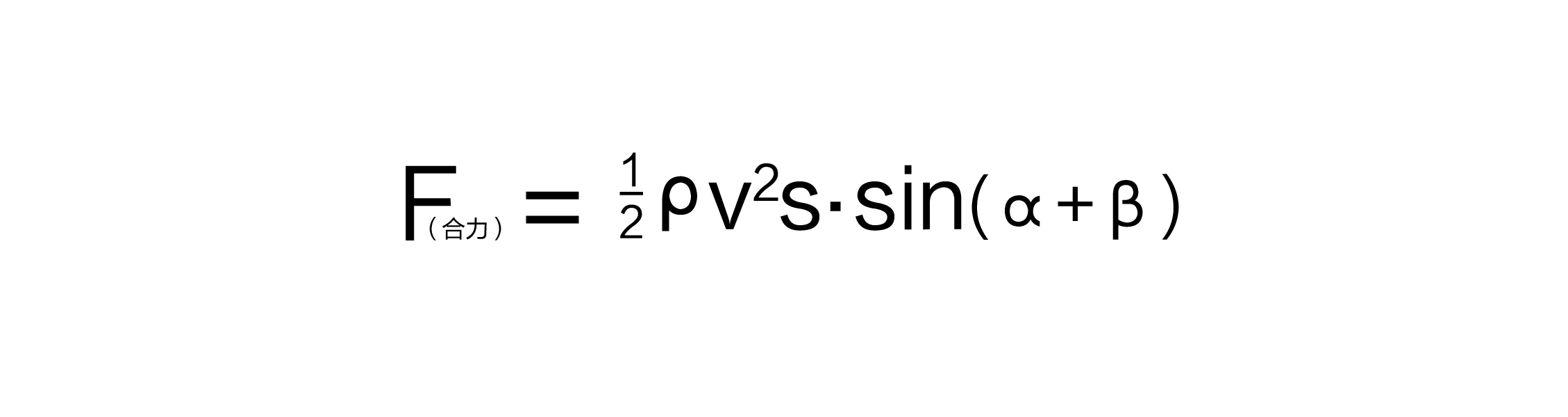

而這篇文章還給了一個公式:

(F為合力;ρ為水的密度;V為石塊入水的速度;S為石塊的面積)從上面的公式,可以看出:石塊入水的速度越快,減速和彈跳的力就會越大。如果掌握以上幾點,充分理解其背後的科學原理,那你基本上是打遍水漂界無敵手,贏到沒朋友。

而“打水漂”的應用也不僅僅是這麼簡單。通過以上的分析,你明白嫦娥五號的返回器,是如何利用“打水漂”的方式,實現彈跳和減速的了吧。科學家們根據打水漂的實驗結論,能更準確的模仿航天飛機的回收,據此更精確的設定航天器進入大氣層的角度和速度,從而提高了回收成功率。

最後,為我們中國的航天科技發展點個贊吧!

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 瞭解嫦娥五號,大氣層減速返回的原理,你會成為打水漂高手

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。