12月17日凌晨,嫦娥五號返回器在內蒙古四子王旗預定區域成功著陸。這一刻,中國航天創造了新的歷史。這也是21世紀人類首次月球採樣返回任務。

歷經23天,嫦娥五號的攬月之旅備受全球矚目。法國專家菲利普·庫埃稱:“始於21世紀頭幾年的整個嫦娥計劃,技術上的意義大於科學影響,而嫦娥五號此次的經歷是一次真正的檢驗時刻。如果能精準地按照計劃繼續實施,中國就能在人類重返月球的競賽中超越美國。”

12月17日,嫦娥五號返回器在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸(新華社)

類似的觀點也在12月14日英國《金融時報》一篇分析文章中被提到。美國達特茅斯學院塔克商學院院長馬修·斯勞特在文中指出,近幾十年裡,美國政府對科技創意的投資越來越少,到2019年,聯邦研發支出僅佔聯邦支出的2.8%,僅佔GDP的0.6%——為60多年來的最低水平。與此同時,中國對研究的投資卻突飛猛進。

《金融時報》報道截圖

美國國家科學基金會今年的一份評估報告稱,從2000年到2017年,中國的研發支出以年均17%左右的速度增長。這使得美國越來越“被全球視為重要的領導者而不是無可爭議的領導者”,中國則“迅速縮小了創新差距”。

該基金會的一名官員在新聞發佈會上說,初步數據顯示,2019年中國的研發總支出已經超過美國。

12月17日拍攝的北京航天飛行控制中心嫦娥五號任務飛控現場(新華社)

文章還談及不久前(12月1日)美國阿雷西博射電望遠鏡垮塌一事,作為世界上功能最強大的射電望遠鏡之一,美國目前卻沒有重建或替換該望遠鏡的計劃。而在同一日,中國的嫦娥五號探測器在月球著陸。

“在一個國家的科學家為標誌性設備的垮塌而悲傷時,另一個國家的科學家為本國即將到來的發現前景而歡欣鼓舞。歷史會將這一時刻視為預兆嗎?偉大的國家即使在最黑暗的日子裡也願意為明天投資。”

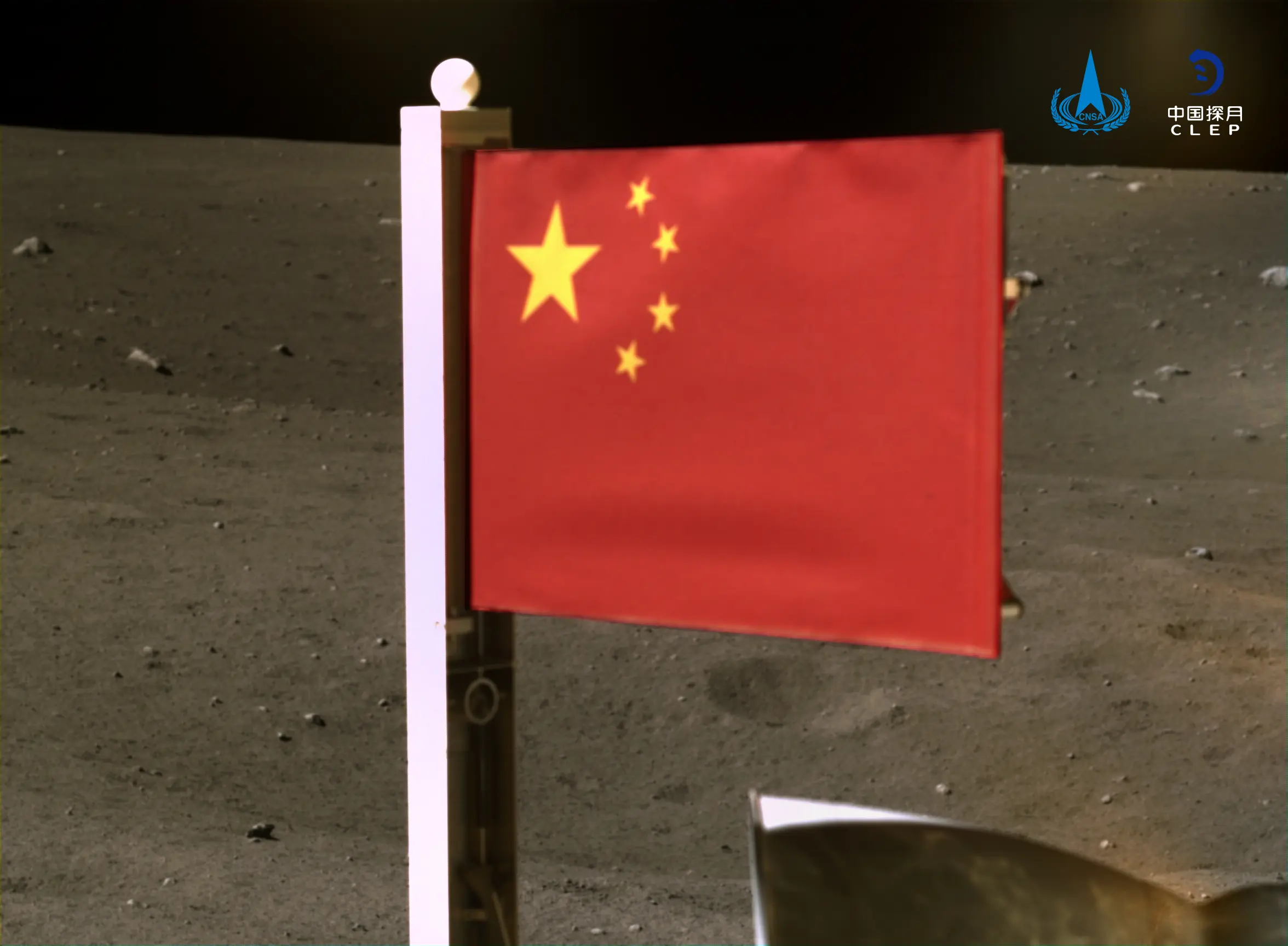

嫦娥五號探測器在月球表面展示國旗(國家航天局)

並不意外的是,中國探月任務的成功也令部分西方媒體“不是滋味”。

一種聲音是,中國在太空領域的崛起會否讓世界重回冷戰時期 “太空競賽”的局面?

不過,當被媒體問到這個問題時,丹麥宇航員佩爾·維默爾給出了一個客觀的解讀:“這並非二十世紀六十年代時的那種“太空競賽”,我認為更準確的描述是中國正以一個非常重要的角色加入,和美國國家航空航天局、歐洲航天局一起進行太空探索。所以這挺讓人興奮的,越來越多的國家參與進來,一起探索月球和月球之外的宇宙。”

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » “嫦五”圓滿收官 這位外國宇航員說了句大實話

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。