——记第三次青藏高原大气科学试验—边界层与对流层观测

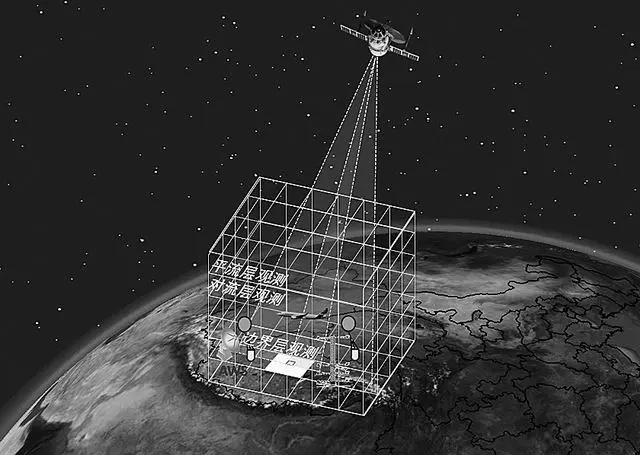

科学试验外场示意图

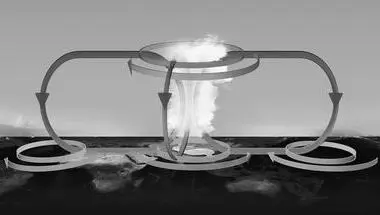

青藏高原的全球气候效应示意图

■胡芳

青藏高原,地球上海拔最高的高原,被称为“第三极”。相比于南北极,青藏高原是一片人类活动丰富的天地,是中国多个民族世代聚居的地方。从世界最高峰珠穆朗玛峰到低处的平原峡谷,在近8千米的海拔高低变化中,这里呈现出了不同的生命景象和地质面貌。

中国工程院院士徐祥德表示,高原实际上对我国天气预报来说是占有上游优势的强信号区,在高原建设高水平的观测系统,对于我国气象业务的发展、国民经济的服务,对生态安全的保护和推进西藏经济高质量发展,都是一个非常关键的问题。如何准确把握高原天气、气候影响机理并在天气气候预报中得到应用,就是“第三次青藏高原大气科学试验”的使命。

2009年,中国气象局面对至关重要的青藏高原气象科学议题,提出了“三上”高原的立项申请。在十多位院士、二百多位国内外专家的多次研讨和协调下,在时任中国气象局局长郑国光等相关领导的推动下,中国气象局、中国科学院和国家自然科学基金委员会联合发起“第三次青藏高原大气科学试验”,并于2013年5月正式立项,自2014年1月起正式实施。

2014年夏季,带着来自多方面的殷殷期盼,试验首席科学家、中国气象科学研究院研究员赵平率领着科研团队一路奔上青藏高原,开展了“第三次青藏高原大气科学试验”。在这片巍峨的高地上,科研人员攻坚克难,用创新书写了大气梦想,用成果服务于青藏地区发展,用行动诠释着气象人的担当。

在“世界屋脊”留下创新的“脚步”

有着“世界屋脊”之称的青藏高原,对勇攀高峰的人们一直有着深深的吸引力。尤其对于气象乃至地球科学领域的科研工作者来说,青藏高原更是一座“科学高地”,这里丰富的气象资源和气象数据令人心驰神往。

早在1979年和1998年,我国的气象科学家就先后开展了第一次和第二次青藏高原大气科学试验。这两次科学试验的实施为我国气象事业的发展提供了许多具有重要价值的科研成果。

然而,进入21世纪后,面向大气科学前沿和我国气象预报业务需求,青藏高原的气象研究仍面临着诸多问题。例如,高原地基观测资料缺乏和卫星遥感产品不确定性较大,直接制约着高原气象学发展;在高原复杂大地形下,数值预报模式的陆面、边界层和云降水物理过程参数化处理失真大,直接影响着我国数值预报准确率。因此,围绕青藏高原开展观测、分析、模拟研究具有重要的科学意义和业务应用价值。

与前两次青藏高原大气科学试验相比,“第三次青藏高原大气科学试验”更为宏大,由过去的重点关注陆面和边界层物理特征向上伸展到了对流层和平流层物理过程,观测设备包括全自动探空设备、多型号地基雷达、人工影响天气专用飞机和风云卫星等,参与试验的单位近50个,参与试验的骨干成员280余名,其中高级职称130多人。

工欲善其事,必先利其器。在高原陆面—边界层—对流层多尺度过程观测中,科研人员首次开展了高原中部云降水物理特征的飞机—地基雷达—卫星遥感综合观测,实施了高原陆面—边界层观测、云降水物理过程和大气水循环观测、臭氧和气溶胶观测、高原目标区与下游灾害天气过程协同观测等,观测试验站网的准业务运行填补了青藏高原中西部缺少土壤湿度和对流层常规气象要素探空业务观测资料空白,实现了高原陆面—边界层—对流层的天—地—空一体化综合观测技术的重要突破。

每年初夏,项目组就会来到雪域高原,忍受着高原缺氧、日晒强烈等艰苦条件,克服暴雨、雷击等对仪器设备运行及探空观测的干扰,准时开展观测。在“以观测驱动理论创新”的思路引导下,一项项创新成果相继迸发。

此次科学试验专家指导组组长、中国科学院院士周秀骥表示,现在的观测试验数据进入到我们的数值预报模式当中,很明显地提高了数值预报能力;我们第一次用飞机、雷达、卫星配合起来,发现云物理的结构,对整个青藏高原水塔和水分循环有非常重要的作用;青藏高原不但对中国的天气气候有很重要的影响,同时对全球的天气气候变化都会有很重要的影响。

科学试验发现:青藏高原主体裸土、草原和草甸下垫面的陆—气热量交换系数远小于过去的经验值,高原高海拔低温环境下独特的云中粒子分布特征、对流降水效率、云中水凝物转化机制形成了当地降水多发、短时、量小、滴大的特点,排除了非均相光化学过程在高原对流层上层—平流层低层臭氧低谷形成中的主导作用,夏季高原主体对流活动独立于南亚季风区的对流活动,高原调节着下游雾霾发生的气象条件,高原气候多尺度变率通过大尺度垂直环流引起太平洋、大西洋海—气相互作用和北半球陆地气候异常,以及提出追踪青藏高原上空气柱水汽通量“涡度”影响下游暴雨过程的理论方法等。

成果应用造福一方热土

气象研究,莫要于安民。在“第三次青藏高原大气科学试验”科研攻关中,项目组遵循“边研发边应用”的思路,将科学试验取得的创新成果实现了落地应用,为气象现代化事业做出了实质性的贡献。

项目成果在国家级、省级业务单位实现业务化、准业务运行和应用30余个,尤其在核心成果使用方面亮点频出:

项目构建的高原中西部地面土壤观测站网和西部常规要素自动探空系统已准业务运行,显著提升了高原中西部的对流层大气业务监测和预报能力以及土壤墒情监测和对农服务的业务能力;

新研发适合高原常规要素探空资料质量控制技术、天气雷达资料质量控制技术、风廓线雷达资料质量控制技术、GPS水汽质量控制技术、卫星大气可降水量和土壤湿度产品校验订正技术、三源降水融合技术以及科学试验数据共享平台技术已经在国家级业务单位实现业务化,显著提升了国家级业务产品的质量。天气雷达业务数据的正确率提升75%左右,近80%的风廓线业务雷达站的数据误差减少约30%,我国风云—2F卫星大气可降水量业务产品在青藏高原区域的误差降低80%以上,跻身世界先进水平;

新增高原探空资料、GPS水汽产品进入数值预报业务系统,显著提升了国家级、省级天气预报业务水平,同化GPS水汽产品后全球数值预报业务系统预报误差减小;

经过数值预报模式和资料同化的本地化研发,建立了高原区域灾害天气数值预报系统,并在省级气象台实现业务化,青海省冰雹客观预报系统准确率达到12.78%。

2020年6月10日,“第三次青藏高原大气科学试验”项目第一期通过了中国气象局科技司组织的验收。验收专家组组长、中国工程院院士宋君强评价道:“该项目在构建青藏高原综合系统、发展关键水循环变量遥感反演算法和模型参数化方案、揭示重要观测事实和物理过程等方面取得多项重要创新性成果。”

结果显示,创新成果在应用过程中显著提升了我国高原气象监测、预报预警和数据共享业务能力,促进了气象业务技术进步,为公众和政府决策提供了更好的气象服务产品,更有力地支撑了国家减灾防灾工作,具有明显的社会和经济效益。

2020年11月,中国气象局党组书记、局长刘雅鸣在中国气象局召开了“青藏高原气象科学试验研究工作汇报会”,听取青藏高原科研进展汇报。在会议中,刘雅鸣充分肯定了一代代气象科技工作者在开展青藏高原气象科学研究工作中取得的成就,尤其是第三次青藏高原大气科学试验取得的丰硕科研成果,对气象业务发展作出了贡献,为第二次青藏高原综合科学考察奠定了基础。

我国气象事业现代化发展的脚步还在继续,接下来是更高的“科学高峰”等待着我国科研人员继续攀登。在青藏高原这座“科学高地”上,气象强国的梦想正在加速实现。

来源:《中国科学报》

转载请超链接注明:头条资讯 » 奔赴世界之巅 书写大气梦想

免责声明

:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。