《静待花开时》 作者:郭巍 中国画

作者:叶浅韵

起根发迭时,以为这场新型冠状病毒离我们很远,远在武汉,远在湖北。千山万水之外,人们在屏幕上还有心思开着漫不经心的玩笑:要多大的口罩才能罩住汉口,要学云南人吃野生菌只能毒自己……轻松地以为,病毒会像一阵风吹过。没有想到这是一场人类的灾难,迅雷之势难掩四方耳鼻,意外在明天抵达之前就汹涌而至。

在一个传统的国民节日里,回家是辛苦一年的不二选择,旅行也是给自己负累的身心放一个小假。无论是武汉人,还是北京人,上海人,云南人,山东人,河南人……许多人并不知道自己的身体携带了病毒,更多人没有意识到自己身边正在潜伏着病毒。隔着呼吸,隔着一个喷嚏,隔着一个体温计,病毒就戴着邪恶的皇冠,在人类的身体上称王称霸。

人心慌慌。四处告急。一座城封了,一座城闭了。外面的人不敢进去,里面的人不敢出来。把绝望和希望交给一座英雄的城市,这是多么悲壮的选择呀。一首《武汉伢》唱哭了多少人,一声声“武汉,加油”牵心挂肠,那座我还没有到过的城市,心心念念在每天。给师友们发去问候,互道珍重,像是在风萧萧的易水河边,看彼此飘然别离的背影。

资讯通畅的时代,风和影都在任人捕捉。我扯着一片云彩,回四平村过年。雪在年三十的夜里,无声地落在黑暗中。竹折的声音未停,一边欢喜,一边心疼。四平村的周围种满了翠竹,它们是村子里的人们在闲暇时的手艺,用它来换油换米换盐巴。数十年未见的大雪,让竹子经受了严峻的考验。它们没有青松的身板,却承担着人类关于气节的指代。四平村居有竹,食有肉,如今已过上了小脚奶奶们不敢想象的生活。停电,连接数日停电,外面的世界和消息一时被大山阻挡了。白茫茫的雪遮挡了大地上的事物,若是可以冻死那些病毒该有多好呀。可是医学科学已经告诉我们,病毒怕热。春天未至,却开始盼望盛夏来临。可是,季节是不会错乱的。错乱的只是人类贪婪的心。

后山的小路上,厚厚的雪,穿上棉衣的树很敦厚,一些不知名的鸟儿在啾啾鸣叫。一个人的白色世界,好象离荒诞已经很远了。踏在雪地上,冰凉从足底侵袭上来,吱吱的声音在放大着山谷的空寂。忽见一些足印,野兽的,一定是。一共有两种,其中一种的足印很深,猜想是麂子或是岩羊,另一种是圆形的足迹,浅搁于雪地,像是害怕身边的非同类,一直没敢走在路中间。我循着它们的足迹,上至半山腰,树木越来越茂密,这两样足印就忽然消失了。担心在这深山野外,又是奇少见的冰天雪地,它们可找得到食物。

许多年来,我已经忘记它们的存在了。从前,它们是村子里有经验的猎人惦记的美味和钱财,他们下扣子勒住它们,把它们变成食物和钞票。除了它们,还有穿山甲,我在刀下见过它们哀伤的眼睛。后来,它们都从我的视线中消失了。四平村的人再没有人惦记它们,或许它们已经学会了远离人类,学会了怎样才能避开生存的风险。雪地踪影,令人徒生欣悦。前面的松树上有雪簌簌落下,擡眼就看见一只漂亮的长尾巴野鸡,我曾在这座山上与它的同类们多次相遇。

白雪素裹的山崖上有一个黑洞,像山的一只眼睛,洞里有各种昆虫、蛇和蝙蝠。小时候,我跟着胆大的哥哥们进去过几次。他们说,要带我去寻宝藏。好奇心让我们的冒险有了许多新奇的发现。洞里有好看的石头,石头上挂着许多黑蝙蝠,哥哥们羡慕它们有倒挂金钩的本领,回到家里就模仿着练习。当他们终于把身体靠着墙壁能倒立的时候,他们成了我心中会飞的鸟儿。

村子里流传着一个古老的故事,传言这山上有一个洞在等一个对的人去开启。后山上有个村子的名字叫铜鼓箐,曾经有一个放羊人误闯入洞里,里面有很多金银财宝,他把自己的裤脚和手袖扎起来装满了宝藏,转过身来,石洞的门就关了,他只好把身上的财宝一件件往外丢。每丢一样,洞口就开一点缝隙,直到他把所有的财宝都丢完,石门终于够他的身子出去了。还附带着妇孺皆知的一个顺口溜:铜鼓配铁鼓,配得银子万万五,若是有人识得破,够买云南四川府。这个有鼻子有眼睛的传说让这座山变得很神奇,四平村的人在这里找到了水,找到了生命的源头。

我的哥哥们,或者说村子里的所有人都希望自己成为那个幸运的人。事实上,许多年过去,四平村的人没有成为故事里那个识得破的人。他们只是识破了人不能贪婪的本相,常常告诫子孙后代们:人眼不见的地方天眼见;不是自己的,一分也别多要;天上如果掉下馅饼,一定要躲远点,别让它砸伤了自己。

我们自由出入一些洞里,像是探险一样,充满了未知的刺激。我一直不能分清蝙蝠是鸟类还是兽类,它长着乳头,也长着翅膀。二哥说,它会飞,肯定是鸟,三哥说,不对,我看见有小蝙蝠在吃奶。青山两岸的石洞,每一处都是它们的家园,有光射去,它们扑楞楞飞起。村子里的老人说,蝙蝠是偷吃了盐巴的老鼠变的。小孩子们便深信不疑,认为蝙蝠是坏东西。它们在黑暗中生活,人们在光明下劳动,彼此互不打扰。偶尔有飞进屋子里倒挂着的一两只蝙蝠,通常被主人家似为不吉利的象征。有心的主妇,也许还要系上一根红带子,像送神一样送走它。

在这场灾疫没有发生前,我从来不知道蝙蝠也是可以被人类当作食物的。它被强穿上文化的外衣,寓意为“福”,成为餐桌上满足人们玄幻口味的猎奇物。这别扭的谐音,与我儿时所受的教育是悖驰的,太像一个蹩脚的寓言故事。它们已经长得那么那么不像食材的样子了,为什么还有人敢吃它们呢。在我的家乡,每个山洞都是它们的乐园,从来没有人有这么大胆的假设,连念头也不曾有过。以至我如今看见,惊诧不已。有消息说冠状病毒的来源有可能是它,没有被科学确定的猜测,尚不能成为证词。然而,17年前果子狸传染的SARS病毒还在是一场恶梦啊。

我祈祷这场恶梦赶紧结束。可是发达的交通却像是成了这场疫情的帮凶,它们载着许多人的思念奔向亲人,回到称为故乡的衣胞之地,带着满腔的乡愁和爱恋,团聚在一个春天的节日里,共叙家常,同享天伦。我担心迅速传播的疫情,会成为时代的心痛。我说,口罩,他们说,尽情浪漫,别扯口罩。小山村的夜晚,摸着黑灯瞎火,点燃两只红烛,猜想外面的世界。我又说,严峻的形式应该还在后面,他们说,别乱说,不会的,一定不会的。我的父老乡亲们永远对未来存留着深刻的希望,这与他们在土地上的劳作多么一致啊。年遇冰雹旱灾水涝,叹息几声就算过去了,还顺口要说一句“天作的天自会收,天有天的排谱”。在四平村,我常常会有一种错觉,像是这村子里都居住着一些最朴素的哲学家,他们毕生在践行“道法自然”。我想起了古代帝王们要观天象,如遇天灾,必然是自己做了失德的事,以此来检省自己,鞭策自己。四平村的人也深受影响,他们会在家里发现异端时,向神灵求助,以此来矫正自己的行为。

不知外面世界的人们,依旧走村窜户,仿佛这场疫情真的离我们还很远。村子里的大喇叭已经四天没有响了,没有了电,我们都回到了从前。每天准时响起的大喇叭,已经成为村子的一部分,父老乡亲们已经习惯了通过耳朵来听外面的世界。每当我要向妈妈宣扬什么政策时,妈妈就指指那个大喇叭,她说,我早知道了。没了二手及多手口舌的传播,上下贯通的知晓让许多东西日渐清明。可是因为停电,它沉默了,我们无法猜测外面的疫情。村子里有外出打工回来的,他们在浙江、四川、昆明,没有从湖北来的人,倒像真是把心安放在肚子里了。

每天带着孩子们打水漂石、捉小马鱼、捡花石头、吹树叶、玩手影子戏,把我童年的欢乐都翻了个遍,除了悬崖壁上的那些山洞,那些需要四脚四手才能进入的山洞。在清澈的小河边,姐姐紧握住我的手,她嗔怪我有一双冰凉的手,像蛇一样冰凉。天啊,蛇,姐姐,能是别的吗?我们遇见过一百次一千次蛇,但依旧害怕蛇。说好吃的东西满嘴生香,说起这蛇,像是头发毛也要直立起来了。她说,你还记得吗?你6岁时,我们放学回来,刚涨了大河水,我拉着你过河,你的伞掉在水里,为捞那把伞,你掉进河水里,我也掉进河水里,河水差点把我们冲走了。多少年了,我一直在做恶梦,梦见你被水冲走了。我在寒风中大笑,我说,姐姐,我们若是冲走了,这老魏家的损失就太大了。姐姐和她的女儿笑得花枝乱颤,还有她家那个毛脚女婿,河南小伙子,考公务员在昆明当警察,这次准备回河南老家过年,因为疫情退了票。帅得跟明星似的小伙子很是讨喜,嘴甜心善,四平村的人说姐姐白捡了一个大儿子,我姐姐姐夫就笑得眼睛都找不到了。

第四天,电来了,忙着充电。然后拿着手机满村子到河边找信号,断断续续地收到一些信息。病毒重新回到我的身体里,揪扯着我的心肺。夜里,鞭炮的声音响了起来,知是沟边居住的婶子没了。妈妈说,她才五十四岁,年长命短的事,只有天说了才算。婶子有两个大辫子,做事麻利,笑容春风,有一次去街上回来就变成了短发。她自豪地说,卖了大辫子,换得一口高压锅和一把伞,兜里还剩得十多块钱。这种卖头发的事情,我的妈妈最早干,家里没钱买粮食,她卖了头发换粮食。有一次,她的头发又换得我的学费,收头发的生意人去外婆家村子里,四姨一眼就认出那是我妈妈的辫子。还有一次,剪发头的人实在太狠心,让妈妈的性别都发生了错乱。就连我奶奶也舍不得把梳落下来的头发丢了,她收集了藏在墙洞里,等收乱头发的人上门,换几枚绣花针,或是换一个塑料盆。

四平村年年都有人死,也有人生。后山的墓地里埋着这个村子的根,他们来自遥远的闽中,有一个古老的堂号:巨鹿堂。先祖们带着对生的希望,接受流放入滇的命令,躲过战乱和灾难,被迫一次次迁徙,最后在这个窝风纳气的偏僻小地安居下来,开始另一个故乡的建设。子子孙孙,生生死死,死死生生。追溯源头,更得神会。是的,每一个人都是这样,从出生开始,就是踏上一辆开往死亡的列车。在这趟车上,上演人世的悲欢离合。即使是在同一趟车上,人类的悲欢也并不相通,却因为有光、有爱、有温暖和对自由的向往,而让每一个可以停驻的小站充满期待,让每一个可以成为故乡的异乡匍匐深爱。

回城的山路上,我像一个错过了许多精彩的人,不停一刻地操弄着手机,越看越令人心焦。铺天盖地的消息,样样显得有理有据,要在这些言论中找到一个舒适的座姿,需要太多的知识和见识,一不小心就会被人牵着鼻子,成为炮灰和帮凶。如果心和脑的余额不够也可以充值的话,我需要一张新的信用卡。

人性的善恶,善无不至,恶亦无不至。忽地想起黑格尔的那句话:人类从历史中吸取的最大教训,就是人类不会从历史中吸取教训。背脊迅速寒凉。网络上,有人在咬文嚼字,像嚼一块已经没有任何香味的口香糖,他们在练习肌肉和口沫的冠状谱白。有人在奔赴重灾区,流下的眼泪和立下的誓言是这个时代高贵的勋章。有人在建设武汉“小汤山”,如火如荼的场面让人类的希望在短短时间拔地而起。有人在发黑心财,有人在捐血汗钱,有人在消毒,有人在撒毒。眉毛胡子一把抓去,有眼泪鼻涕和饭粒子。

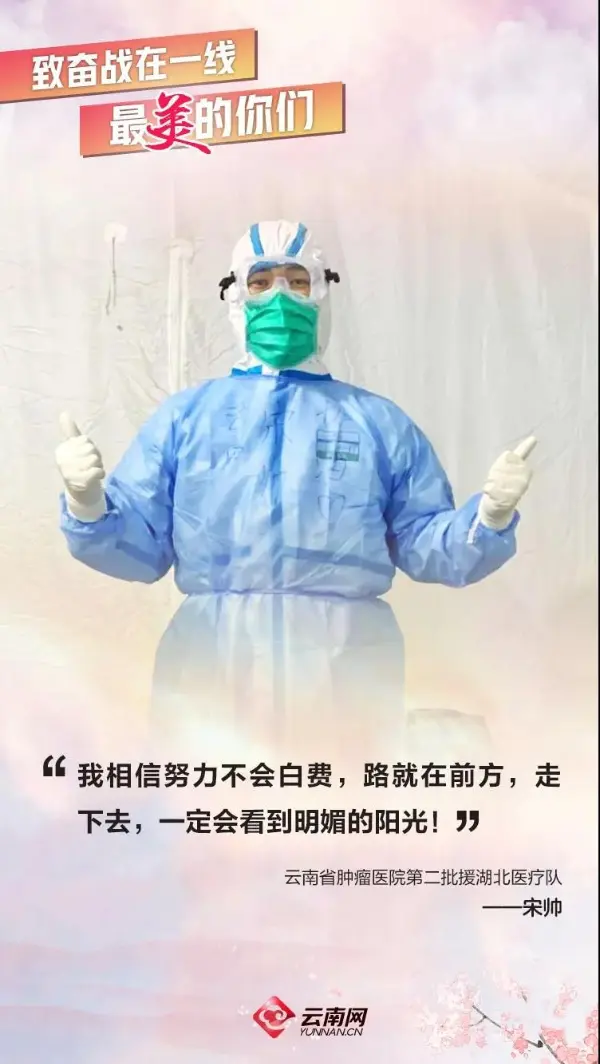

我不能停止慌乱和焦虑,想要在那些资讯中安抚身心。越是这样,越不能让自己心安。我不知道为处理许多混乱的信息,要浪费多少人力物力财力,我只知道,这一时刻,我们应该站在一起,与武汉人民,与全国人民站在一起,打赢这场战争。让白衣天使们上战场,以血肉之身去构筑新的长城,令人泪奔的图片感天动地。奋战在一线的医生、护士及政府各部门的工作人员,构筑起一条条安全的战线。万众一心的场面,让人生出无限自豪,为这个国家而骄傲,并深深坚信能打赢这场硬战。

大年初一的早晨,我在娘家门口见到一只硕大的老鼠,皮毛都发黄了。鼠年第一天,它丧命于鼠药。像是带着某种宿命,老而不能寿终正寝,不知是算不算鼠类家庭的悲哀。它的子孙们都躲在旮旯里,一些先它而死,一些正在新生。一想到有一种叫鼠疫的灾难,身心都要顿时退避三舍。人类的灾难都记录进了史册,更有一些文学名著在书写。加缪的《鼠疫》,马尔克斯的《霍乱时期的爱情》,雪莱的《最后一个人》。伟大的作家和作品并没有缺席过人类的灾难和时代的悲歌。在科技和资讯不发达的时代,天灾人祸曾给人类带来过毁灭性的打击。在这些听上去遥远的历史中,我们只是一个听故事的人。你看,就连曾经发生在我的家族中的大事件,我也显得像个听众。那时,我还很小,我的姑爷爷吸着长烟袋讲述他在10天内埋了3个亲人,他的父母和妻子。年轻的姑奶奶和她的公婆死于一场瘟疫,惊心动魄的瘟疫到了后来都变成了故事。像是我们真无法在这其中得到些什么教训一样,就连姑爷爷说起失去3个至亲至爱的亲人的疼痛也显得那般平常了。更何况这些尚没有长在自己身体上的疼痛,人人都抱侥幸的心理,期待着风吹一阵就过去了,猛烈的,轻微的,至悄无声息。

这几天,我一直在想那个遥远的故事,关乎家族疼痛的故事。时间淡忘了所有的疼痛,素面未谋的姑奶奶也成了某本书中的一个人物。那些年,会传染又医不好的病,都统称瘟病,估计是什么病毒也未搞清楚。许多人糊里糊涂地死了,许多人糊里糊涂地活着。如今,我们又糊里糊涂地面临一场可怕的灾难。小城的街上,还依然有不戴口罩的人,一些人大概是买不到,一些人应该是拒绝戴。在灾难未降临在自己头上之前,他们都以为自己离病毒很远。

我看见那个84岁的老人眼里噙着的泪水,多么多么悲伤和沉重呀!看看他一天的日程,看看他疲倦睡去的模样。看看医务工作者脸上的戴过口罩的印记,看看他们就地而卧的身体。我一直在想我应该做些什么,我能做些什么。像是所有的文字在各条战线急需的口罩面前,都显得太无力了。诗歌在疫情面前被人嘲笑成矫情,可是能让手无缚鸡之力的书生们干些什么呢,人类的精神总要有人吟哦啊。

出门,在楼梯间遇见没戴口罩的人,我像是一个精神过敏者,务必请求人家赶紧戴上,不能戴,就少出门吧。回家第一件事情,用肥皂洗手,仔细地让流水冲刷。病毒怕高温,就多喝热烫的普洱茶吧,喝到浑身冒汗。我所在的宣威,初六,尚无疫情报道,但奋战在一线的医生、护士、警察、政府工作人员已经主动出击,实行严格的交通管制、走村入户登记询问、每天疫情零报告制、隔离监测体温、取消乡街和聚会……排查一切可能出现的疫情,他们以血肉之躯在构筑一座城市的安全。

生活经验这样告诉我们,一家人中只要有一个人病了,就全家都病了。如今,一座城病了,就是我们的国家病了,我们的人民病了。在这个治愈的过程中,我们必须同心同德,举国之重力,才能打赢这场战争。每一次灾难过后的重建,也是推动人类文明进程的契机。这不是一个人,这不是一座城,这是国家,这是人人啊。就连最后一块净土西藏也病了,我们每一个人都已成为战士,我们要对自己负责,对家人负责,对我们的祖国负责!

平日里,我们太习惯头疼医头,脚痛医脚了,卫生防疫部门,感觉都是以医院为重中之重,等什么时候防疫保健成为更重要时,国民的身体素质也许就真的会进入一个新阶段。我们的国家通过几代人的努力,消除了文盲,却还需要消除科盲。在这一点,也许我们都应该听孩子们的话,他们羽毛未丰,但有比我们更强大的科普知识。从网络上劝说(逼迫)父母戴上口罩,到戏言为了戴上口罩要拿出他们逼婚的精神,不结婚不会死人,但不戴口罩有可能死人。医务工作者最是不易,他们不顾生命危险肩负重任,他们的安全应该是第一位的,充足保证医疗用具,让他们安心站在前线。侠之大者,为国为民!在医疗物质紧缺的情况下,普通大人就不要去跟一线的队伍争抢资源了,看到许多朋友在家自制口罩的图片,还有那个把口罩送到派出所就逃跑了的安徽的小伙子,大事小节感动中国,人间处处!但愿经此一劫,我们对老师和医生的态度会有重大转折,他们承担着对人类的身体和灵魂负责的重任,值得我们尊重和赞美。

太阳每天都会在不同的地方升起,开始之前的无数次开始,结束之前的无数次结束,都将成为历史。历史不仅是文学书写的,更是哲学的,数学的,它在起起落落的抛物线运动中,失去一切,也抵达一切。每一个人的历史都从出生的时候开始,死亡的时候结束。从尼采的“为了能够活下去”到普鲁斯特的“这种生活值得一过”,这中间的日子诞生黎明的火光,人世的灯光,夜幕的星光。

然而,个体的存在却常常会被社会忽视,就像刚开始被传染的少数人,除却亲友,人人都以为那是别人家的事。只有当个体的痛点成为社会的痛点时,才会引起足够重视,而此时,恐慌已经成为疫情的重大痛点。没有人再可以独善其身,“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”。我不再是我,我是疫情的一部分。如此,我们应该自律,自觉,自发地为人类的精神献出爱心,把不给社会添乱,不给家人添堵当作最基本的生存法则,共克时艰,共迎曙光,自觉进入《瓦尔登湖》里的那句话:只有我们醒着的时候,黎明才会到来。

转载请超链接注明:头条资讯 » 等黎明到来

免责声明

:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。