钱江晚报·小时新闻记者 宋浩

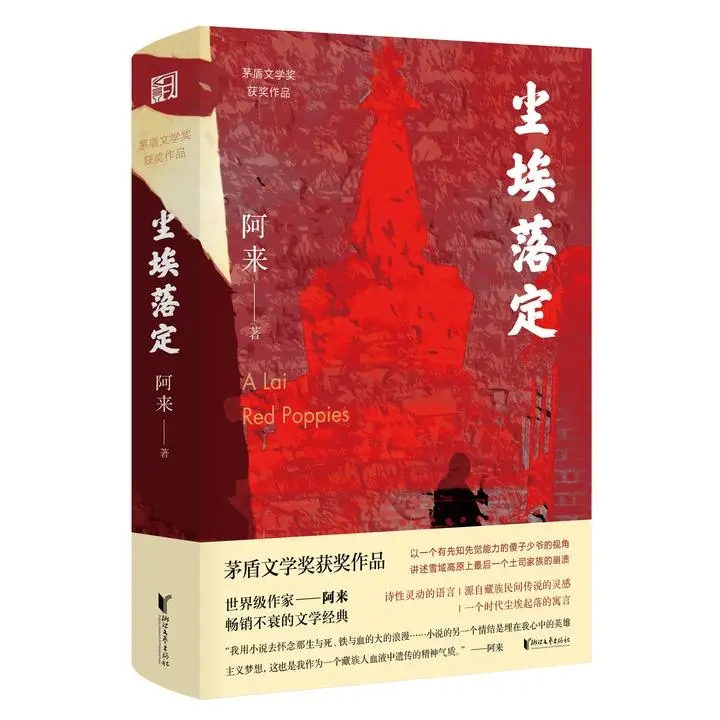

1994年冬天,阿来完成了自己第一部长篇小说《尘埃落定》。几年后一经出版,拿下了第五届茅盾文学奖,也奠定了阿来的文学史地位。

41岁的阿来,成为茅盾文学奖最年轻的获奖者。

小说以一个有先知能力的傻子少爷的视角,讲述雪域高原上最后一个土司家族的崩溃,塑造了一系列鲜活饱满的角色:傻子少爷、土司太太、侍女桑吉卓玛、银匠、行刑人尔依等;同时建构了一幅真实生动、深入日常生活细节的土司制度下的藏族人生活图景。

这部畅销不衰的经典之作深受读者喜爱,畅销达数百万册。今年适逢《尘埃落定》获茅奖20周年,浙江文艺出版社推出全新版,附有《落不定的尘埃——代后记》以及阿来在茅奖颁奖礼上的演讲《随风远走》,颇具纪念意义。

10月14日,作家阿来和作家、评论家李敬泽来到杭州单向空间书店,和读者一起分享《尘埃落定》走过的这20多年。

发现故乡的浪漫:这本书对阿来的意义

阿来1959年生于四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市,回忆少年,他唯一的梦想就是离开那个地方,苦难、贫困、丑陋。等到他真的离开了,走出去,上了学、读了一些书,他开始想重新认识这个地方,包括家族史、故乡史。

青年的阿来已经显示出才华,师范学校毕业后在中学教书时,在整个县城他就很有名了,20多岁他加入了州政协。在那里,他见到了“过去时代遗留下来的那些人”。

年轻的阿来发现,原来在那些人身上,故乡深处还有那么有精气神、高贵的一面。不光是卑下,还有英雄的一面。但在他成长的1970、1980年代,这些都是不存在的,所以他心中“对那个东西有一个憧憬”。

在中学当历史老师的阿来走向田野。他说,我们中国人习惯于读大历史,对于鸦片战争、辛亥革命非常熟,“但我们不知道这个地方的历史,不知道我的那个县、我的那个村、我的那个乡,它的历史。”阿来说,我们好像知道,但又不知道,处在一个悬空的状态。

于是阿来走遍藏区,“我们那个方言区一共18家土司,现在是6个县,大概四五十万人。土司一般都是中央朝廷册封的,我调查了18家土司的所有历史,以至于后来比他们自己家族本身讲得更清楚。”

阿来发现了故乡高贵、英雄的一面。这也促使他拿起笔,把故乡的史诗记录了下来。

乡愁与告别:从《尘埃落定》到《机村史诗》

李敬泽称此为乡愁:“当我们热爱田园时,我们对自然、大地、村庄的那个热爱,实际上不仅是因为很多东西正在逝去,也是因为那些过去里包含着的,我们认为我们生命当中非常珍贵的、必须珍视的价值在逝去。”

“《尘埃落定》是一个乡愁之书。虽然它写了那一段特定历史中的故事,但其实你打开看到的是,人处在那样一个史诗般的天真年代,人与自然、与社会、与自己的关系。”

《尘埃落定》里的世界,面临的是现代的来临。我们都经历着从90年代末至今的现代浪潮,我们的生活有了巨大的变化。但那份乡愁,那份人的天真状态,那份在这种天真状态当中保留的美好的人性价值,是所有人都有共鸣的。

对谈中,阿来也说:“写完《尘埃落定》这本书,我离开它就更有勇气了,至少我们俩和解了,或者说两清了,那些纠缠都放下了。”书中故事所代表的久远的乡愁,对故乡与山川大地匹配的英雄浪漫的气质,后来阿来觉得把这些找回来了。

“我写完这本书时34岁,36岁就离开了。”写完这本书,他与故乡又一种空间上的告别。

而正如记录片《文学的故乡》中,拍摄阿来躺在故乡的草原山坡上。空间上走出故乡的阿来,在精神上依然属于故乡。《尘埃落定》写了20世纪前50年的故乡,后来他又有了《机村史诗》,写后50年的故乡。

20年前后:文学经典对读者的意义

《尘埃落定》1994年完稿,1998年首次出版,2000年获第五届茅盾文学奖。

李敬泽说,这本书出版22年了,这对于每个人的生命历程,都是一段很长的时间。22年前的中国,我们还在用传呼机,现在我们都用着智能手机,进入5G时代。22年对中国,也是一段很长的时间。

“1998年全中国出书十几万种,长篇小说一定也有几千种,整个90年代就更多。真正经过22年能仍然留下来,还活着、还活在我们的阅读中,活到了今天下午的《尘埃落定》,本身确实是个奇迹。这也意味着这部书经过22年的时间漂流,已经正在成为现代的一个节点,它会继续被一代代的人阅读。”

1998年,李敬泽读这本书的时候,书还没出版,他拿到的是清样。“当我读到清样时,我就清楚地意识到,这是一部非常重要的了不起的作品。”

“今天的一个年轻人,他一样会翻开第一页读下去——在一个下雪的早晨,躺在床上,听到窗外野画眉在声声叫唤(全书开篇)——我觉得对他来说,同样会是一个非常新鲜的、充满活力的世界在他眼前打开。”

分享结束后,作家阿来为读者签名

“任何经典作品都是见证自己成长的,这20年来《尘埃落定》也是。”李敬泽说,“一开始,我们会看书中那段历史,看土司制度的命运,看整个藏区经受的巨大历史变革等。但随着时间流逝,它会慢慢地长,慢慢地游离出去,《尘埃落定》在某种程度上,已成为我们现代人一个心灵境遇的镜子。”

“我相信10个读者里有8个,对土司制度、藏区历史具体变革已没多大的兴趣,但我们在这里,能找到我们的迷茫,也能找到我喜欢的、我心向往之的非常美的东西。所以,在这个意义上来说,《尘埃落定》是一部一直在成长的作品。”

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。

转载请超链接注明:头条资讯 » 经过22年的时间漂流,《尘埃落定》是如何留下来的?阿来在杭州这么说

免责声明

:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。