在中国文学史上,似乎没有人比鲁迅更具备话题性:在中小学语文课本上,鲁迅是被选入篇目最多的作家,也因其晦涩难懂,成为学生们暗自生怕的作家;在教材的编撰上,鲁迅的作品被替换,也往往成为社会热点话题;在社交媒体上,鲁迅的“名言”与白岩松的段子一样流行,尽管绝大部分的网络流行语都不是鲁迅说的……

鲁迅是文化符号,是精神象征,是舆论场中的代言人……在这些现象背后,隐藏着鲁迅的接受史问题:在不同的时代,他被挪至不同的位置。借用胡适没有说过的那句“名言”:“鲁迅是个任人打扮的小姑娘。”就像日本东京大学教授藤井省三对鲁迅《故乡》的文本接受史研究一样,即使在民国时期,不同阵营的人也会对鲁迅的文章采取不同的阐释;1949年以后,鲁迅的作品广为传播,被公认为文学家、思想家和革命家;改革开放以来,鲁迅的形象逐渐回归,人们发现他兼具金刚怒目和菩萨低眉两面,在生活中是一位颇为有趣的“大先生”。

自鲁迅涉足文坛以来,对他的文本阐释就已经历了革命阐释、官方定性、学术争论和民间话语四个阶段。无论争议也好,仰望也罢,鲁迅就站立在那里,只待我们用自己的方式接受。每一重视角的背后,都渗透着思维模式、话语方式、价值判断和现实感受。

藤井省三,毕业于东京大学文学部,研究生期间曾作为中日恢复邦交后第一批中国政府奖学金学生赴复旦大学留学,曾任东京大学教授,现为南京大学文学院海外人文资深教授、名古屋外国语大学特聘教授,专攻中国现代文学及鲁迅研究等。著有《爱罗先珂的都市物语》《鲁迅〈故乡〉阅读史》《鲁迅事典》《村上春树心底的中国》等。

作为日本第三代鲁迅研究学人,近些年来活跃于中日学界之间的东京大学教授藤井省三,甚至将村上春树与鲁迅置放在一起进行比较。无论是在《村上春树心底的中国》,还是在《鲁迅的都市漫游》,藤井省三都花费了不同程度的笔墨来分析二者的异同。通过文本分析和研究论证之后,藤井省三提供了另一重争议性的观看视角:鲁迅和村上春树之间存在着谱系关系——村上春树自处女作《且听风吟》发表以来,一直执著于鲁迅和近代中日之间的历史记忆。

藤井省三是1949年以后日本第一批留华学生,当年的论文便是对鲁迅短篇小说《故乡》的文本接受史研究。藤井省三借助鲁迅《故乡》这篇短文在不同时期的不同阐释话语,重构了现当代中国的文学空间。从藤井省三的研究中可以发现,仅仅从单篇文章在不同时空的文本阐释,便能呈现不同方阵在不同的历史时期和不同的话语情境下,对鲁迅及其文本的话语争夺。三十年后,藤井省三依然没有“放过”鲁迅,从鲁迅《故乡》的中国阅读史研究,转入了鲁迅《故乡》的日本阅读史研究,与此同时还联合东亚和美国的中国现代文学研究者,对鲁迅及其文本进行专题合作研究,比如东亚视野下的鲁迅阿Q形象系谱研究。

近期,藤井省三的《鲁迅的都市漫游:东亚视域的鲁迅言说》由新星出版社引进出版。这本著作原本属于岩波书店的教养启蒙系列,前半部分追踪了近现代东亚都市空间里的鲁迅人生,后半部分更像是东亚视域下的鲁迅接受史。在这本书的后半部分,藤井省三依然将鲁迅和村上春树放在一起进行系谱化的比较。在他看来,无论喜欢也好,厌恶也罢,鲁迅是近代工业社会中的东亚文化原点,而村上春树是后现代社会的东亚文化新原点。

藤井省三对鲁迅的研究,既带来了观察的新视角,也带来了解读的新争议。无论如何,最应该尊重的共识,就是“将鲁迅还给鲁迅”。

采写 |严步耕

1

日本人对鲁迅的接受史

经历过怎样的变迁?

新京报:从少年时期接触到鲁迅,再到现在对鲁迅的不断研究,在不同时期对鲁迅的感受是否发生过变化?

藤井省三:我读鲁迅,已近六十年。对于鲁迅作品的理解,随着年龄的增长也一点点地发生了变化。比如我第一次读到的鲁迅作品,是他的短篇小说《故乡》。那时的我,还是一个写着暑假作业读后感的小学五年级学生。不知为何,当时的我,比起对同辈的“迅哥儿”和“闰土”,更感兴趣的反倒是作为叙述者的“我”,那个四十岁左右的中年男性。“我”告诉闰土想要什么都可以带走,可是闰土却把碗和盘子藏在草灰里,这是闰土对“我”的背叛。想到这一点,我感到非常悲伤,于是把这写进了读后感。

“草灰里藏的碗盘是闰土偷的”,基于杨二嫂这种说法的解释,是当时日本几种中学国语教科书中对于《故乡》一文的普遍解释。我在家中儿童房找到《青少年世界文学全集》,独自看完了全书50卷中的第44卷“现代中国小说集”,书中给出的解释和我多年后在中学语文课本中学到的是完全一样的,却和1949年后中国方面对于《故乡》的解释全然不同,这简直不可思议。

《鲁迅的都市漫游:东亚视域的鲁迅言说》,[日]藤井省三著,潘世圣译,新星出版社2020年5月版

到三十多岁,我开始了解到中日两国的教科书存在“闰土犯人说”(日本)和“闰土无罪说”(中国)的区别。等到进入四十岁,我对《故乡》在中国的阅读史进行了深入研究:在民国时期,“悬置说”是主流;在改革开放时期,中国的中学生群体也出现了“闰土犯人说”的主张。于是,我开始在东亚的时空中去理解《故乡》。当我也到了五十多岁,开始把杨二嫂当作同龄的中年女性看待(虽然在上世纪20年代,50岁与其说是中年,不如说是老年),我意识到作为叙述者的“我”虽然听她说过很多话、看她做过很多事,但却始终无法理解她的内心世界。她和闰土一样,是不会主动说话的“下人”。

在我的孙子们一个接一个地出生后,对于“我”的母亲,我开始感到困惑。虽然她不得不卖掉亡夫祖传的宅子,迁居到“相隔二千余里”的“异地”生活,孤寂且忙碌地活着;但面对二十年后回到家乡的儿子,怎么能对他的妻儿不闻不问呢?以至于我不得不怀疑,作为叙述者的“我”,是不是单身或者正和妻子分居?我也关心起闰土的孩子们。闰土来见“我”的时候,第一次带着和宏儿同龄的第五子水生来,第二次为什么不带水生来,而是带着五岁的女儿来呢? 随着我年龄的增长,这类新的困惑出现了。

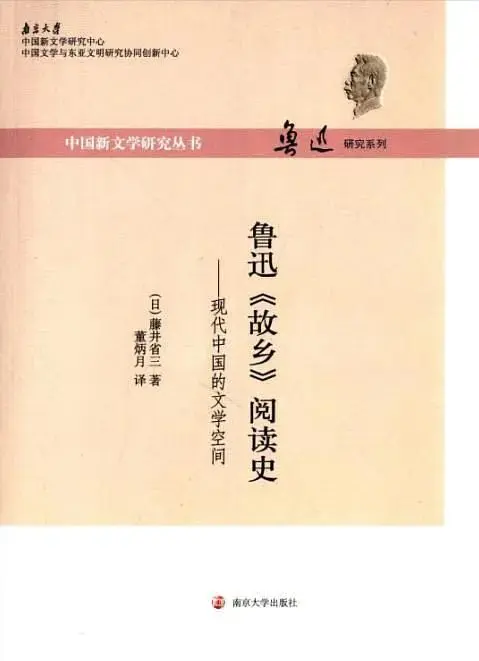

《鲁迅〈故乡〉阅读史:现代中国的文学空间》,[日]藤井省三著,董炳月译,南京大学出版社2013年11月版

新京报:日本对鲁迅的接受,是否也如中国一样,随着社会变化而产生不同的阐释空间与解读方式?

藤井省三:是的。在日本,自1909年综合类杂志《日本及日本人》介绍鲁迅和周作人兄弟共译的欧美短篇小说集《域外小说集》以来,已有一百多年漫长的鲁迅阅读史。对鲁迅的解读发生变化,是在中日关系变得紧密(无论变好,还是变坏),以及日本人在绝望中试图抵抗的时候。

1920年,在京都大学学习中国古典文学的青木正儿,发表了一篇题为“以胡适为中心的中国文学革命”的论文,文中把鲁迅称作“未来可期的小说家”,“他的《狂人日记》就像一个迫害狂的惊骇幻觉,开拓了中国小说家至今尚未涉足的领域”。青木是在充分肯定中国新文化运动巨大影响力的基础上介绍鲁迅的。

最早刊登鲁迅作品日语译文的,是北京的日文周刊《北京周报》(1922年6月4日,第19号),译者是周作人,作品是《孔乙己》。在此之后,《北京周报》还刊登了鲁迅自己翻译的《兔子和猫》和鲁迅的采访报道等,致力于介绍鲁迅。

在日本,鲁迅度过了七年留学生活,周作人待了五年,而且周作人和弟弟周建人的妻子是羽太信子和芳子姐妹。周家三兄弟和母亲共同住在北京时,从东京订阅了《读卖新闻》,还会在家中定期举办沙龙,讲评1904年创刊于东京的《新潮》等日本文艺杂志。另外,在五四运动时期,包括《北京周报》的记者丸山昏迷(1895-1924)在内,大约有1500名日本人居住在北京。这个日本人社群,在中日两国的文化交流中发挥了很大的作用。鲁迅文学作品的最初日语译文,是由周作人翻译、发表在北京的日文周刊上的。这件逸事,也反映出近代史上亲密而复杂的中日关系。

芥川龙之介(1892-1927)在1921年作为《每日新闻》特派记者,在上海、北京等中国各地旅行之际,鲁迅将他的《鼻子》《罗生门》两篇小说翻译并发表在了北京报刊《晨报》上。这两篇文章随后收录进了《日本现代小说集》(1923)。在北京逗留期间,芥川龙之介阅读了鲁迅的译文,非常满意,“自己笔下的情绪跃然眼前”;1925年,他还特意写了一篇题为“日本小说的中国翻译”的随笔,高度评价了鲁迅的翻译,称其“与现代日本对西方文学作品的翻译相比也毫不逊色”。

鲁迅。

一直到上世纪20年代中期,在日本关注鲁迅的群体,主要都是关心中国在五四运动后国家发展状况的那些人。反过来说,除了与中国有特殊关系的人之外,鲁迅的名字是不为大众所知的。

1919年,鲁迅将武者小路实笃的反战戏剧《一个青年的梦》翻译为中文;与之对应的,1927年,武者小路实笃主持的月刊杂志《大和谐》10月刊译载了鲁迅的短篇小说《故乡》。这是日本国内最早翻译的鲁迅作品。在1926年,中国开始了北伐战争,国民革命取得了进展。1927年4月,北伐军总司令蒋介石在上海发动了“四一二事变”,结束了国民党与共产党的合作。这一时期,日本无产阶级文学运动开始关注中国的左翼作家,并多次提及鲁迅的名字,鲁迅作品的翻译也开始增多。1935年出版发行的岩波文库版《鲁迅选集》,对日本鲁迅阅读史起到重大的影响。而这本《鲁迅选集》是由和鲁迅有着深入交流的佐藤春夫,及其毕业于东大中文系的弟子同时又是鲁迅学生的增田涉共同翻译而成的。1936年鲁迅逝世后,日本改造社在次年发行了《鲁迅大全集》全七卷,鲁迅在日本文坛从此成为一个不可磨灭的名字。

如何理解统一的中华民国,对于那些想要在中国大陆扩张自己利益的帝国主义者,以及渴望中华民国社会主义化的日本左翼来说,都是一个大问题。尤其对于反对日本侵华战争的左翼和希望与中国合作的日本自由派来说,鲁迅是他们理解中国的重要线索。

日本的左翼没能阻止帝国主义者对中国的全面侵略,反而几乎被帝国主义者所扼杀。尽管如此,自由主义派在被控制言论自由后,仍不断发出对侵华战争的质问。1937年日本侵华战争开始,这一年日本出版了《大鲁迅全集》全7卷。该全集的编辑顾问是茅盾、许广平、胡风三位中国左翼人士和内山完造、佐藤春夫两位日本自由派人士,译者还包括在上海流亡期间与鲁迅、胡风有过交往的日本共产党员鹿地亘。战时,鹿地亘在武汉结成了“在华日本人反战同盟”,在重庆也持续着反战活动。(记者按:应该是在桂林发起成立的)

《大鲁迅全集》,日本改造社,1937年版

之后几年内相继出版了几本关于鲁迅的著作:1941年,小田岳夫(1900-1979)出版了世界第一本鲁迅传记《鲁迅传》;1944年,竹内好出版了评论性传记《鲁迅》;1945年,太宰治出版了以在仙台生活时期的鲁迅为原型的长篇青春小说《惜别》。自此,日本人对鲁迅的接受达到顶峰,这也反映出对日本侵华战争的质疑。

战败后,在美军占领下的日本,对中国人民革命的关心高涨。不过,美国占领军采取了严格的言论管制。但是,在1952年4月日本恢复独立后,次年竹内好翻译的《鲁迅评论集》(岩波新书)、《鲁迅作品集》(筑摩书房)、小田岳夫和田中清一郎共译的《鲁迅选集》第二本(青木书店,1953)等书就纷纷出版。战败后的日本人,是想通过鲁迅了解1949年成立的中华人民共和国。

2

鲁迅和村上春树之间

存在着谱系关系

新京报:《东京外语支那语部》是你比较早期的一部著作,能否简单介绍一下该机构与中国文学之间在当时的历史语境下,对中日文学之间产生了怎样的影响?

藤井省三:东京外国语学校(现东京外国语大学)中国语部,不仅在政治、经济方面促进了中日关系,而且在介绍当代中国文学方面也发挥了重要作用。

从十九世纪中期至今约170年的中日关系,可以分为四个阶段:第一阶段是晚清到甲午战争时期,第二阶段是中华民国成立到太平洋战争时期,第三阶段是中华人民共和国到文革结束,第四阶段是改革开放四十年。

在最初的半个世纪,中国虽然在鸦片战争之后饱受欧美列强侵略之苦,与日本相比,却是更早学习西方、迈向近代化的“发达国家”。例如18世纪60年代的江户幕府,引进了在上海、香港发行的《六合丛谈》、《香港新闻》等中文报纸,在原文上加以训诫,再翻印出版。创建于1875年的北洋水师号称“亚洲第一海军力量”,其主力舰“定远舰”曾在1886年停泊于长崎,当时甚至发生了数百名中国水军上岸与日本巡警在街头斗殴的事件。当时的中国,是一个军事大国。

但在之后的半个世纪,中日两国的力量关系发生了逆转。以甲午战争、日俄战争为契机,日本加入了欧美列强的侵华战争,不久成为最大的侵略国。同时,日本人对中国的轻视也在增加,古典文化暂且不论,“当代中国文化并没有值得日本人学习之处”的看法占了主导地位。

在第二阶段的中日关系史上,在日本有一群语言学家密切关注着中国掀起的“五四运动”,对新出现的文学样态产生了强烈的共鸣。他们通过汉语教育,努力把中华民国年轻的精神面貌传达给日本人。在这群人中,就有东京外国语学校中国语部出身的教官和同校的出版人。东京外语组借助汉语教科书、学习册,以及从中国翻译而来的书籍,介绍了鲁迅、周作人、胡适、郭沫若、郁达夫、徐志摩、茅盾、巴金、凌叔华等作家,几乎囊括了中国近代文学的主要作家。

东京外语组和中国文化界的国际交流,不单单局限于文字,不久也发展成个人的交往。有位出版社社长曾打算把体弱多病的鲁迅接到日本疗养,也有一位汉语教师把巴金接到家里为他提供长期住所,还有位私立语言学校的老师曾教胡风日语,帮他找到教授汉语的教职。

从“五四时期”到1940年期间,这个东京外语组专注于介绍同时代的中国文学,与中国文化界密切交流。不幸的是,在中日战争时期,他们作为翻译官被派到中国前线,成为侵略的先锋;日本战败后,被追究战争责任,受到开除公职处分,不再受容于全国的国立大学和公立大学,东京外语组也就此消失。

《东京外语支那语部 : 交流と侵略のはざまで》,[日]藤井省三著,朝日新闻社1992年9月版

在《东京外语支那语部》出版之前,一般认为中国现代文学的介绍和研究是从1930年竹内好等人成立的中国文学研究会开始的,但实际上竹内好这一代人受到了东京外语组很大的影响。

新京报:回到鲁迅的问题。鲁迅的很多写作略带隐语式言说,从都市漫游的角度出发,外在于文本的书写方式是否会存在脱轨的冒险?

藤井省三:语境研究,也就是说对创作环境进行研究,再结合文献研究和文本分析,能取得很大的成果。我觉得,倒不如说,像“文革”时期 “石一歌”的《鲁迅传》那样由后世意识形态主导、无视作品创作背景的研究,“脱轨”的危险性更大。

新京报:你在书中说,村上春树成为了东亚文化的新原点。是否等于说鲁迅是东亚文化的旧原点?

藤井省三:鲁迅是近代工业社会中的东亚文化原点,村上春树可以说是在后现代社会中成为了新原点吧。虽然还有其他可以作为原点的作家,但比较有特别的地方在于鲁迅和村上春树之间存在着谱系关系。

3

战后的日本作家,

通过模仿鲁迅来描写日本

新京报:在中文版序中,你说到研究重点转移到“鲁迅与日本”这一领域。在《鲁迅的都市漫游》中,你似乎更侧重于书写鲁迅曾经待过的都市空间在当时是怎样的,对于鲁迅在那些都市空间内部产生的内在经验着墨较少。我们该如何从鲁迅精神史的角度看待鲁迅的日本经验?在你看来,这些日本经验又是如何转化为中国实践的?

藤井省三:正如我在《鲁迅的都市漫游》“中文版序”中所写的那样,“本书原为日本的学术出版社岩波书店所刊行,属该社教养启蒙系列丛书‘岩波新书’中的一册”,只是我对鲁迅研究的一小部分。首先,与鲁迅在日本经历相关的《摩罗诗力说》等“鲁迅初期”的研究很重要吧。我在《鲁迅、周作人的〈论〉与文学——〈河南〉杂志上论文的比较研究》(1981)等论文中有详细论述。

其次,鲁迅在1909年回国后仍然会阅读大量日语图书杂志,和许多日本人交流。鲁迅与日本的联系,持续了一生。关于这一点,我曾在《先知先觉的都市故事——一九二〇年代东京·上海·北京》(1989)、《鲁迅与日本文学——从漱石·鸥外到清张·春树》(2015)等书中进行过研究。其中一部分曾被翻译成中文。鲁迅的内心问题,我在《俄罗斯的影子——夏目漱石和鲁迅》中,也以俄国作家安德列耶夫为辅助线进行过论述。

新京报:你曾就鲁迅《故乡》的中国阅读史做过梳理,从中国人对《故乡》文本阐释的话语变迁来反映中国文学的历史空间。在《鲁迅的都市漫游》“中文版序”中,你谈到“通过日本的《故乡》阅读史,也可以切实地把握现代日本的流动轨迹”,能否大致介绍一下日本的《故乡》阅读史?

藤井省三:日本关于鲁迅《故乡》阅读史的研究,从今年初才正式开始。所以,请允许我保留自己的回答。但有一点我可以明确地指出,《故乡》阅读史受到1935年发行的岩波文库版《鲁迅选集》的重大影响,这本《鲁迅选集》是由佐藤春夫和增田涉共同翻译而成。

新京报:在《鲁迅的都市漫游》中,其中有一部分论述的是日本/东亚对鲁迅的模仿所构建成的东亚文学史,不同时期对鲁迅的模仿有着怎样不同的精神特质?

藤井省三:我比较一下大江健三郎(1935— )和村上春树(1949— )吧。1947年,大江健三郎先生从四国的小山村进入新制中学时,他的母亲作为鲁迅的忠实读者,送给他一套佐藤春夫译的岩波文库版《鲁迅选集》。从此,大江健三郎就爱上了鲁迅的作品。大江健三郎先生在处女作《奇妙的工作》(1957)之前写的一首诗,其中一句“满怀希望的恐怖悲鸣”,是从鲁迅的短篇小说《白光》的末尾引用的。

在长篇小说《我们的时代》(1959)中,大江健三郎先生描写了19世纪50年代日本找不到出路的青年群像,其主人公“南靖男”被他的恋人、一名为美国人提供性服务的女性称为“我的天使”。这位姓南的青年,可以说是大江版的“阿Q”。日本人虽然从美国占领军那里独立了,但在肉体上和精神上仍然是美国的半殖民地,大江健三郎试图通过日本的“阿Q”来刻画这种根植于半殖民地的自立。

村上春树第一部作品的第一句是,“不存在十全十美的文章,如同不存在彻头彻尾的绝望”(《且听风吟》1979)。这一句是由鲁迅《野草》中的“绝望之为虚妄,正与希望相同”所触发的,我认为是对鲁迅文学的致敬。此后,村上春树先生经常借鉴《阿Q正传》,并塑造阿Q式的主人公。其中,特别有趣的是《1Q84》这部描写上世纪80年代日本的长篇小说中的第三个主人公“牛河利治”。他从相貌、性格、境遇到名字,都是阿Q的翻版。村上春树很喜欢玩构词游戏,“牛河”这个姓氏不用训读“USHIKAWA”,而是用音读“GYUKA”的话,就能从“GYUKATOSHIHARU”中拼出一句“HARUGI TO AKYUS”(春树和阿Q们)。在描写进入后现代转型期的日本时,村上借用了“阿Q”这个形象。

战后的日本作家们就像这样,通过模仿鲁迅来描写各个时代的日本。

日本作家村上春树。

4

鲁迅对恶者强烈批判,

对弱者常怀同情

新京报:同样在序言中,你谈到自己致力于召集东亚和美国的中国现代文学研究者进行专题合作研究,其中有一个国际合作研究话题是“东亚的鲁迅阿Q形象系谱”,能否跟我们简单分享一下“形象系谱”的研究成果?

藤井省三:“东亚的鲁迅阿Q形象系谱”,是2009年至2012年四年间我们进行的共同研究。例如,韩国东国大学教授的金良守先生,把旅日朝鲜人作家金达寿(1920-1997)作品《朴达的审判》的主人公“朴达”的人物形象,与鲁迅的“阿Q”进行比较,,提出阿Q的冤魂作为一种“亚洲的停滞性”,或者说“败北主义”;他在九泉流浪之后,于1950年重新投胎为韩国的底层农民朴达。全力抵抗统治势力、不屈服于严刑拷打、面对司法部的百般刁难总是“嘿嘿”一笑的朴达,他不屈的精神延续至今仍未消失。在日语中, “朴达”和“我们”同音,也进一步证实了这一点。

美国科罗拉多大学教授Faye Kleeman(阮斐娜)提出,太宰治的《惜别》用“取样”、“模仿”、“嫁接”的方式,再一次重申了鲁迅文章中所包含的精神。

新京报:那么,在你看来在当今的东亚视野下,该如何去谈论鲁迅的精神遗产?

藤井省三:鲁迅精神是对人类整体抱有希望的同时,对恶者强烈批判,又对弱者常怀同情。在后现代社会,尤其在新冠肺炎肆虐全球之时,这种精神能给我们带来很多启示。

新京报:在鲁迅与胡适之间,素来存在着比较的视野。你也曾经写过一本《现代中国的轮廓——通过从鲁迅、胡适到郑义、莫言的文学来解读》。就你的阅读史或研究经验,胡适是否存在着某种东亚传播现象?你又是如何看待这两位民国学人之间的比较?

藤井省三:有关胡适的问题,我认为我在《她是纽约达达派——胡适的恋人艾迪丝·克利福德·韦莲司的一生》(王惠敏訳、《鲁迅研究月刊》1997年6月)这篇论文中已经回答了,这是我于1995年在美国哥伦比亚大学和康奈尔大学进行三个月的研究后得出的成果。鲁迅和胡适,可以从日本留学经历和美国留学经历,以及异国恋爱经历的角度进行比较。恋爱,不仅仅是一种现实经历,还包含了读书、看戏、观察周围人的体验。

日本也有像新渡户稻造(1862-1933)这样的著名知识分子,他们虽然都是学者、高校行政人员、政治家,但没有鲁迅那么大的影响力。

新京报:你还写过一本著作《鲁迅与绍兴酒》,从酒的角度来解读现代中国文化史,能否简单分享一下这本书的大致观点?

藤井省三:日本的中国现代文学研究者的工作,主要分为作品、作家研究和对日本国民的中国现代文学介绍两类。我负责翻译鲁迅、张爱玲、莫言等作家的作品,也为阎连科、余华、庆山(旧名:安妮宝贝)、韩寒、郭敬明等作家的作品写书评。但在日本,随着少子化趋势以及阅读量下降,图书市场每年都在缩小,针对日本国民的启蒙活动也未必能取得很满意的成果。

因此,我开始点评介绍中国电影,以电影为契机开展影评活动,借此让大家关注中国文学。成果之一,就是《隔空观影:藤井省三华语电影评论集》(叶雨译,北京·世界图书出版有限公司)这本书。可是,介绍电影也还不足以增加喜爱中国文学的读者,我就想,以中国的酒为线索来介绍现代文学怎么样?于是,我开始写《鲁迅与绍兴酒》。

四十年前,我作为中日两国第一批公费交换留学生来到中国。在这本书中,我回顾了这四十年来学习、游玩的经历,以我作为文学研究者和电影评论家的视角,描绘了改革开放四十年以来的历史。我特别聚焦了华语区各地在“公宴”、“私宴”这类饮酒场合的文化特征和各类文人的个性,将那些难以忘怀的情景展现给读者。

在责任编辑的建议下,我选取《鲁迅与绍兴酒》作为书名,其实关于鲁迅的内容不到两成,也有鲁迅的粉丝对此抱怨。不过话说回来,我觉得这本书还是为中国现代文化带来了新的日本粉丝。

《鲁迅与绍兴酒》,[日]藤井省三著,东方书店2018年10月版

新京报:文本的接受史,往往存在着正反两面。你在书中谈论的更多是正面接受史,不知日本是否在某些时期也存在着对鲁迅的反面论述?

藤井省三:自从日本1909年首次报道鲁迅以来的110多年间,恕我孤陋寡闻,我从未听说对于鲁迅的批评。非要说的话,竹内好在评论性传记《鲁迅》(1944)中作出了一些充满偏见的批评,比如“《肥皂》乃愚劣之作,《药》是失败之作”、“我认为《伤逝》是恶劣的作品”之类的。松本清张(1909-1992年)误读了《故乡》,写出了反《故乡》的小说《父系之手指》。但在战后,竹内好收回了自己的恶评,把鲁迅擡到了与中国官方对鲁迅的评价差不多高的位置。

5

非常期待中国学者

对于莫言接受史的研究

新京报:你曾出版过《村上春树心底的中国》一书,包括在《鲁迅的都市漫游》一书中,都存在着这么一个新颖而又有争议的论述:村上春树的文本受雇于鲁迅的影响。但我知道,柄谷行人并不认为村上春树的“1Q84”中的“Q”源自于鲁迅的“阿Q”,包括中国也有学人曾就你的这份论述有过分析,你怎么看待这两位学人对你的回应?

藤井省三:柄谷先生的发言,是什么时候在哪里发表的呢?我在雅虎等网站上搜索了“柄谷行人 1Q84 阿Q”,但没有找到。请告诉我更具体的信息。(记者按:此问信息出自后述论文,中国海洋大学外国语学院杨微微发表于《北方文学》的《Q氏是日本版的阿Q?》,文中言及柄谷行人认为村上春树笔下的名字只是一个符号,不具有任何意义)在上面网址搜索了一下,找到了杨微微先生写的论文《Q氏是日本版的阿Q ?——试评藤井省三〈鲁迅的“阿Q”与村上的“Q氏”〉一文》,但没能下载。于是,我试着从CNKI下载这篇论文,但搜索“杨微微”、“Q氏是日本版的阿Q”,都没有找到。杨微微的论文好像没有收录在CNKI中。因此,我没能拜读。

不过,我还是读到了杨微微论文的第一页。杨先生对拙著《村上春树心底的中国》第六章第一节《鲁迅的“阿Q”与村上的“Q氏”》(244-247页)提出了批评。但我用拙著的一半篇幅,通过文本分析和研究来论证了,村上自处女作《且听风吟》发表以来,一直执著于鲁迅和近代中日之间的历史记忆。我希望杨先生能根据拙著《村上春树心底的中国》全书内容提出意见,批评指正,尽管考虑到篇幅,这不是一件容易的事情。

《村上春树心底的中国》,[日]藤井省三著,张明敏译,时报文化出版企业股份有限公司2008年7月版

新京报:除去村上春树与鲁迅之间的争议,你也曾抨击过林少华对村上春树的翻译。此外,你还与台湾左翼作家陈映真之间发生过文学论战。如今回头来看,你怎么看待这场论战?

藤井省三:我并没有“抨击”林少华教授的意思。我用《村上春树心底的中国》全书一半篇幅,将中国内地、香港和台湾对村上春树的接受情况进行了比较研究。同时,我也讨论了三地对村上文学的翻译各自具有怎样的特色。翻译倾向和读者论一样,是文学接受研究的重要部分。东京大学举办村上春树国际研讨会时,我也邀请了林少华教授和香港版译者叶蕙兰、台湾版译者赖明珠进行演讲。

和陈映真先生也并非所谓的“论战”。陈先生误读了我的台湾文学研究,引用了我从未写过的话,批评我赞美日本统治台湾。因此我提醒您,那是误读。在学生时代,我就读过陈先生的小说,并且当时非常担心他会受到国民党旧政权的言论镇压而入狱。20世纪60年代冒着生命危险为言论自由斗争的作家,却在21世纪压制学术自由,我对此感到非常遗憾。

新京报:你也是较早翻译和研究莫言的学人,从20世纪90年代到21世纪20年代,日本对莫言的接受史是否也存在着变化?

藤井省三:日本对莫言的接受,也随时代而变化。莫言接受史的特点是,在初期受到中国文学研究者的否定,反而受到大江健三郎等作家和川村凑等文艺批评家,以及法国文学、美国文学、拉丁美洲文学等欧美文学研究者们的高度肯定。作为翻译家和研究者,我正处在莫言接受史的漩涡之中,我反而非常期待中国学者对于莫言接受史的研究。

转载请超链接注明:头条资讯 » 无论喜恶,鲁迅和村上春树都是东亚文化的原点

免责声明

:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。