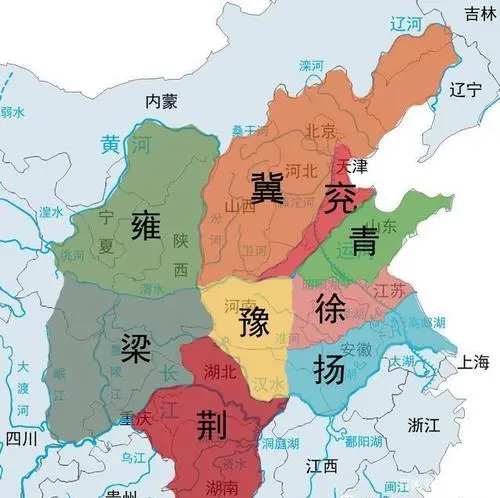

大家对于“九州”这个词并不陌生吧?相传大禹治水之后将华夏大地划为九州,设州牧管理。

但是之后一般将州作为地理区域,真正把州与政治区域联系起来时还是在汉武帝设立十三刺史部开始。此时全国有十一个州,一个朔方,一个交趾,以及司隶区。

虽然开始时只是监察区,但是后来刺史权力愈重,东汉末年因为需要镇压农民起义军,刺史逐渐掌握了军权,直接成为最高地方军事行政长官,州也就由监察区变为了一级行政区。这时的州,相当于我们现在的省了。随后我们便看到了州作为行政区的变化。东汉时还是十三个州部。到了三国,魏有十二州,吴有三州,蜀汉有一州。到了西晋,初年有十九州,末年时分为二十一州。南北朝时全国更是有了五六十个州。南北朝末期时,州的数量都已经达到了三百之数。在面积没有大幅增加的情况下,数量增多,代表州越小。所以此时的州,行政范围已经大幅缩小,大概相当于现在的地级市了。之后唐朝又在州之上设了道一级监察区,此时州就和汉时的郡一样了,相当于道取代了州在汉朝时的地位和作用。

宋朝时,将重要的州设为府,然后将道取消,在州府之上设路。州在唐宋时期基本上就位于二级行政区划了。

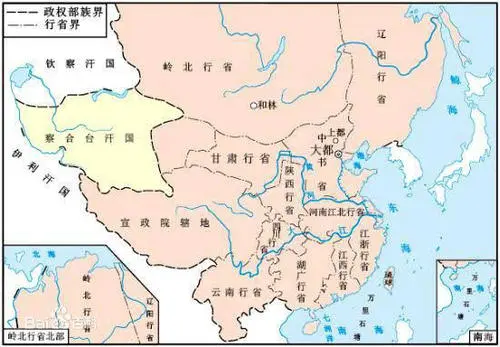

等到了元朝,实行行省制。行省下设路,路下有州府。所以州此时又变成了三级行政区。

明清时,州分为两种,直隶州与散州。直隶州隶属于省,散州隶属于府。此时州就有点像现在的县级市。于是,州从开始的一级行政区变成了二级或三级行政区。

再者,如省,之前元朝在全国设十个行省,一个中书省,及一个宣政院辖地。元朝是中国历史上最大的王朝。但是它只有十个行省。抛去之后不怎么设省的岭北行省和辽阳行省及宣政院地区,只有八个行省及一个中书省。而之后明朝在这九个省的地盘上划了十三布政司和两个直隶区,相当于十五个省。

清朝入关后又将原南直隶区改为江南省,又划成江苏、安徽两省,将原湖广布政司划成湖北省和湖南省,将原陕西布政司划成陕西、甘肃两省。就此,“汉地十八省”形成了。短短五百年间,差不多同样大的地方就由九省变为了十八省。

于是乎,我们发现了一个规律,一个旧的行政区是越来越小的。那么为什么会越划越小呢?原因不外乎有以下几点:

1.战争,导致原有行政区被分割占据,于是行政区就被分开了。如南北朝时,北朝占有徐州一部分,南朝也占有徐州一部分,所以徐州就相当于被一分为二了,有南徐州、北徐州之称。后来南梁还置过西徐州。然后胜利方攻下“假徐州”后,往往就改置另一个州,所以就相当于分割原有的行政区了。

2.为了权力制衡。比如巴蜀地区利于割据,所以唐朝将开始的剑南镇分为东川镇和西川镇。之后宋朝将巴蜀地区划为四路,简称川峡四路,也就是四川了。

3.社会发展需要。人口增多之后需要细分行政区划来提高行政效率。

希望大家可以在历史的海洋中找到规律哦。

转载请超链接注明:头条资讯 » 历史规律趣谈:为什么古代行政区会越划越小?

免责声明

:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。