李安执导影片《饮食男女》剧照,文图无关

左宗棠鸡、炒杂碎……那些走红海外的中餐背后的故事

一个陌生民族到头来会全盘接纳来自不同种族与文化的访客,并认为这个外来者和本地人并无两样。很悲哀的,这亦非事实。你顶多只能期望被当成无害的笨蛋……

——英国人类学家巴利(Nigel Barley)《天真的人类学家》

某次在横滨我参加一个国际会议,分论坛的召集人是圈内大佬。论坛结束后为了表示对大家积极参与的感谢,大佬提出一起聚一聚,地点是中华街的某家中国餐馆。心里顿时一凉。一来是日本的中餐同样可以来得非常高档——比如日本作家谷崎润一郎小时候就喜欢吃的偕乐园就是一家器具与庭园的摆设都很讲究,当然价格也不菲的中国餐馆——而且按照会议聚餐的传统必定是AA付账。一旦不是去高级中餐,味道又很难保证。横滨中餐的主流按理说应该是广东菜,当年来到日本时烹饪用语就改成了北京话,这么多年一定又经历了不少融合。味道……实在不敢想象。

日本横滨中华街街景

以中国人的观点来看,中华街中国餐馆命名简直是过于随意了:或者是完全照搬国内名店的名称,比如北京饭店、重庆饭店,或是干脆标识一个地点了事,比如王府井、上海豫园(小笼包馆),要不然就是龙兴、龙城、金龙一定要带一个龙字,或者翡翠楼、万珍楼、景珍楼一定是装满了各色珍宝的楼阁……好在大佬选择的都不是这些。吃着奇怪味道的平民中餐,想着自己的荷包还安在,和同行们聊天也更开心了——只是也许大佬没注意到,在我们会场旁边的购物中心里,就有着同样的一家连锁店。不过这又有什么关系呢?也许在中华街,房子本身也会秀色可餐吧。

吃房子

中国本也有“吃房子”的传统。在广东,依靠单纯榫卯结构建起来的茶楼竟可以高达四五层,而且楼越高则价越贵。高楼里的桌椅、茶具等都是高档货,光亮照人,彰显出茶客尊贵的身份。可惜那些高档的地方我从没有去过,这大概也是那些个“趾高气扬的富商和士绅”非要跑到那去吃茶的原因。反倒是为了庆祝我的中国小室友找到了不错的实习工作,在波士顿去茶楼吃过早茶。茶楼里据说还保留着广式茶楼的风味——不仅是装潢,就连服务方式也是一样:坐定之后,服务员先会问你喝什么茶,有什么心仪的需要马上做好的点心。接下来就是等一辆一辆的点心车走到你面前,肆意地刺激着你拿过来大快朵颐的欲望。当然无论是茶位,还是单点或自取的点心都会按人头或者按盘子计费。

在北京最常见的并不是广式茶楼,而是港式茶餐厅。受到殖民文化的影响,和广东毗邻的香港更早地接受了西餐。茶餐厅里自然也少不了西餐,但其真正的特色却在于东西合璧。比如几乎每一家茶餐厅都会有传统的老火例汤,反倒是茶本身显得可有可无——当然,奶茶除外。我最早流连茶餐厅那会,北京的茶餐厅还不如现在这么火爆。心心念念的,无非也就是煲仔饭和避风塘系列的炸物。腊味本是一个非常古老的食物生产和肉食保存技术,而避风塘原本也是专门让渔船暂避台风的场所——这原本只是劳动人民的智慧和记忆。到了今天,反倒成了餐桌上的噱头。老饕们说,煲仔饭的精华在于锅巴,正如“避风塘”的功夫体现在炸蒜蓉上一样。没吃过的尝一下总会觉得新奇,就是怎么都想不到它们如何联系到香港,联系到西餐。我倒不是去尝鲜,主要是觉得这两种东西自己做起来太费劲。当然电饭锅也能做简易版的煲仔饭,但就是锅巴很难弄出来,弄出来也不是那个味儿。无奈最有名的那一家却离学校很远,倒两次地铁才能到达。店的门脸也并不大,门口却坐满了等位的人。陡峭的楼梯通往二层,上面还大大地贴着“小心碰头”的字样。座位也非常拥挤,却并不需要“搭台”,只是服务员得经常在椅子的靠背之间辗转腾挪。听说在广东地区,茶餐厅早在二十世纪九十年代就不惜工本,强调“西式”的豪华装修,天花板布满灯光甚至大吊灯,有的还摆设维纳斯之类西方美术雕塑。没想到来了北京,反倒变得寒酸起来。不过后来那家餐馆的确进行了改建,还在北京各处开了许多分店。部分分店还保留卡座,其他的则干脆改成了中式圆桌,或是更常见的方桌、木椅(凳)。条件变好了,甚至分店还开到了家门口,但却明显去得少了。避风塘太油,煲仔饭太甜腻,抑或者只是茶餐厅的陈设已经偏离了我心中熟悉的样子。

港式茶餐厅里常见的煲仔饭

那茶餐厅就应该是什么样子?也许没有人会知道,它所代表的平民中式西餐本就是夹缝中生长出来的一个特殊产物。遥想西餐刚登陆中国时,一些头脑好的高档中餐老板开始想办法抢客源。与其彻底改弦更张,还不如挂英、法大菜的“羊头”,卖起了燕窝、鱼翅的“狗肉”。不过也不能什么都不改,总要耍耍身体驯化之类的把戏:客人来了,“首先要将椅子不太远且不太近地,恰恰好地拉出来,然后姿势正确地将身体置于桌子与椅背之间”。坐定之后,再刀叉伺候,吃鱼翅、燕窝这等中国胃熟悉的玩意儿。诚如文学家梁实秋所言:“以中国菜为体,以大菜为用,闭着眼睛嗅,喷香的中国菜味儿,睁开眼睛看,有刀有叉有匙,罗列满桌。”

此类“吃房子”的“番菜馆”中,最出名的据说是上海的一品香。那一品香的菜品究竟有多好吃呢?即便坐进上海来福士的星巴克,曾经的一品香旧址,个中味道也只能靠想。民国的那么些文人并不正经地记录饭菜(或许也是没什么东西可记),倒是热衷于描画用餐环境:比如:“刀叉件件如霜亮。楼房透凉,杯盘透光,洋花洋果都新样。”(《上海黄莺儿词》),或是:“番菜原推一品香,门前真个好排场。堂官回说今宵热,上好荷兰水请尝。”(《上海竹枝词》)。就连《点石斋画报》也是顾左右而言他:

番菜馆前有巴蛇数条,供人观玩,近又以巨金购一豹,豢养其中,有人往视,据云豹生不过十阅月,而大以如猁犬,嗥声如豕,伏笼中,啖以生牛肉,顷刻尽数磅,厥性类猫,投以圆物则玩弄不已,向人狞狞然小时了……

茶餐厅自然是养不起豹子的,恐怕连巴蛇都养不起。于是就只能以牺牲陈设为代价拼味道、拼价格。尤其是味道,既然定位为西餐,还是要一定程度地满足中国人的猎奇心理。比如在食材上,大量使用中国小菜馆不大常用的牛肉来烹饪就是一个集中的体现。好在那个年代,只要把任何事情和爱国挂起钩来就天然具备了合法性——比如社会上早就接受了“为了国家强盛食用不耕之牛并不算是一种罪过,反倒是因为不食牛肉而无强健体魄抵御外侮导致民生潦倒才是一种罪过……”——否则每次都要费劲去论证菜牛为何不是耕牛,人力资源紧张的茶餐厅也早就被拖垮了。

王家卫执导影片《花样年华》主人公在西餐厅的场景

除了牛肉,胡椒和奶油也被用来大量使用以体现异域风情。不过中国人对胡椒的喜爱由来已久。早在公元二世纪,胡椒便自印度传入中国,主要是做药用。到了元朝时胡椒已大批输入,广泛运用于各种菜肴了。在茶餐厅里,最能体现牛肉和胡椒完美结合的菜品是生炒牛肉饭。既然要生炒,牛肉就不能切太大块,相反要切丁,再用黑胡椒腌上个把小时再下锅生炒。其余的部分,和典型的中式炒饭别无二致。奶油这件事就更奇怪。比如好端端的吐司(香港人称为多士),非要加上鲜奶油烤再淋上甜腻的炼奶,取名“奶油多”。当然我们可以说中国人早早地就接触了乳制品,算是某种程度地回归传统。不过早在南宋时期,乳制品就已经变成了与其对峙的异族“敌人的标记”。牵强附会地说奶制品是中国传统,也总有点奇怪。不过无论是在上海还是在香港,无论是叫茶餐厅还是别的名字,这些菜品连同提供菜品的中式西餐店,都存活了下来。只是没人会想到去那里“吃房子”——在这一点上,还不如大名鼎鼎的麦当劳、肯德基。

将军菜

中国人对于味道的执着似乎是与生俱来的,所以即便跑到了国外又想吃中餐,也不会特地跑到中国城去“吃房子”。某次也是借着会议,一大群中国学者竟然在华盛顿特区凑在了一起。两天的会议餐后,大家决定还是要去大大地满足一下自己的中国胃。当地的访问学者推荐了“重庆楼”,据说是华府最好的中餐馆。

相对于横滨中国城的中餐馆,“重庆楼”的门脸可谓是极尽精简:大玻璃窗、金属牌匾,上面用金字大大地写着两个英文词——SICHUAN PAVILION。餐厅内部的装潢倒是很中国,大概接近二十世纪九十年代的风格,餐具也是仿青花的样式。还没点菜,就马上招来服务员小哥攀谈:

“为什么餐馆的名称不叫CHONGQING PAVILION?”

“华盛顿的外国人多嘛,相对于重庆,他们显然更熟悉四川……”

那我们是不是来错了?看着地面上并不精致的熊猫图案,我陷入了沉思。

十九世纪的美国,喜欢中餐的美国人也是凤毛麟角。愿意来旧金山唐人街(最初提供中餐的就几乎只有这里)尝试中餐的通常只是美国东海岸或是欧洲的游客——与廉价的中餐馆相比,本就抱着猎奇心态的他们显然更倾向于尝试装潢精美的高档酒楼。尽管那个时候还无法摄影留念,但既然“装着切碎了的黑色肉馅”的“灰白色的面团”(即叉烧)都尝过,就总多了许多向他人炫耀的谈资。相对于点心,更多的人只是想过来喝茶(正如很多人去港式茶餐厅只是喝奶茶吃菠萝包一样),以及学习“正确恰当的泡茶法”。和欧洲人一样,美国人对中国茶也是痴迷的:

它(中国茶)纯粹、微妙、厚重,就像1836年即开始酿藏的老酒。一口茶下去,那感觉先是像祖母们在洗衣日里舒放心情,在一如诗人古柏所吟的“举杯庆祝”中感慨人生,随即又宛若古老的领袖在时光中消散得了无踪影。他让唇齿间都流淌着一股清香。

这样一来,唐人街的酒楼实际上也变成了茶楼。而且由于美国人并不喜欢咸味的点心,适者生存的反而是在广东不太流行的姜糖、果脯和蜜饯。本来以恬淡著称的中国茶,反而越发地接近英式下午茶了。

美国画家爱德华·霍珀(Edward Hopper)的油画《杂碎》

在东海岸,离华盛顿只有两个小时车程的纽约,并没有像西海岸一样巨大的移民规模。因此,高档茶楼在那里的唐人街一度非常少见。相反,“以杂碎店或茶楼的形式出现的餐馆饮食业,早期主要是为了满足单身汉社会的需要”。

唐人街的杂碎餐馆和其他饮食店主要为中国劳工提供廉价的快餐,因为劳工们没有妻子在身边为他们做饭。菜谱上常见的一些菜,并不是典型的广东或其他任何地区的中国菜。虽然炒面和捞面是典型的广东家常饭,从中国传来的,但是,杂碎(什锦)、蘑菇鸡片和蛋芙蓉(海鲜、猪肉或牛肉炒蛋)则是“美国化”的中国菜。茶楼里的食品就不大考虑是不是适合一般洋人的口味了,反正他们分辨不出各种不同的滋味。茶楼是为了满足唐人街单身汉的需要,他们喜欢以便宜的价钱吃到一盘什么都有一点点的菜。

不过“波西米亚人”还是打破了纽约唐人街中餐专供华人单身汉的格局:

“波西米亚人”这个名字选自亨利·穆杰的小说《波西米亚生活》……波西米亚人经常会选择不一样的用餐地点,来体现自己的不同……他们成为了纽约第一批“地下美食家”和“吃货”。

当时正值资本主义镀金时代的中期,城市中到处弥漫着金钱的味道。“波西米亚人”正是希望借助自己的力量建立起一套有别于财富的秩序体系。当他们尝试过中餐以后,惊奇地发现自己居然很享受这些饭菜——尤其是杂碎,这种本就是“杂七杂八的零碎东西”随意地拼凑在一起,原本还不可避免地包含了动物内脏,甚至在美国的中餐馆都没有一个统一的做法:

这顿饭不但新奇而且好吃,更不可思议的是竟然只需要63美分!

这就是他们向世人传达出来的信息:颇具异域风味的中餐不但美味可口,而且价格低廉。而这种信息也逐渐演化成一种力量,改变着整个社会对中餐的态度——大家甚至几乎都开始尝试炒杂碎了,而且每次美国人光顾中餐馆都点很少东西,花费50到75美分。相比之下,华人自己去吃每餐则需要花2到3美元。

李安执导影片《饮食男女》剧照,文图无关

“王老师您再不吃,麻婆豆腐就被我们吃光啦!”一位同学善意地提醒我。我赶紧尝了一口,唇齿间只有麻辣,却并没有“烫、香、酥、鲜、嫩、活”等几个层次。又尝了尝水煮鱼,可能同样是为了适应美国人的口味,抑或是为了避免顾客卡住喉咙后支付大量的医药费,原本鲜嫩的河鱼改成了无刺无骨的龙利鱼。味道同样是只有麻辣。

“说到吃,王老师是行家呀,要不您加一道菜吧。”看我面露难色,大家其实是按照中国人的点餐习惯让我加自己喜欢的菜。

“要不,来一个左宗棠鸡好吗?”著名的炒杂碎早已绝迹江湖,还不如来一道“世界上最著名的湘菜”,看看中餐能美国化到什么程度。

“哎呀,左宗棠鸡都按照外国人的口味做,你们就别点啦。”服务员小哥善意地提醒我们。

“不行,我们就是想尝尝……”小哥拗不过我们,只好悻悻地跑去下单。

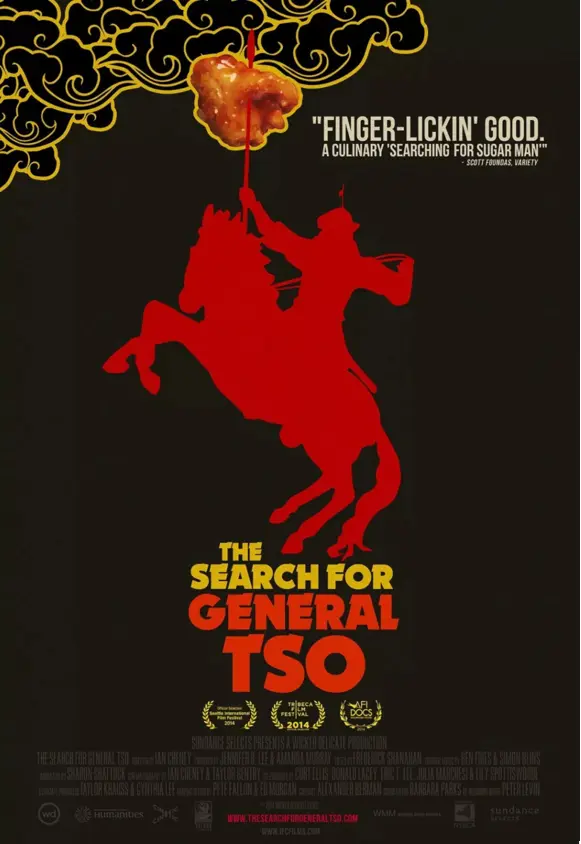

纪录片《寻味“左宗棠鸡”》海报

等菜期间,我和大家讲起了这道菜的掌故。

好多人都认为这道菜和尼克松(Richard M. Nixon)总统访华有关。但实际上,左宗棠鸡只是一道随性改良的湖南菜。

原来蒋经国在担任“行政院”院长时,有次下班甚晚,带随从用晚膳,两人径抵“彭园”。此时宾客星散,餐厅即将打烊。老板兼大厨的彭长贵,突见贵客光降,但厨房无啥高档食材,拿得出台面的,只剩鸡腿而已。于是灵机一动,先把鸡腿去骨,再连皮带肉切成丁、块状,接着辣椒去籽,斜切成段,然后炸熟鸡块,捞起沥干。随即煸过辣椒,再下鸡块,加酱油、醋、蒜末、姜末拌炒均匀,最后浇淋太白粉水勾芡及淋麻油即成。成菜色呈红褐,馨香四溢,一看即惹馋涎。蒋氏食罢,惊为美味,便询此乃何菜?彭老板情急智生,心想若无名人加持,怎显其身份高贵,便答此乃左宗棠最爱吃的鸡菜,故后人称为“左宗棠鸡”。

这种说法自然是难辨真伪的。因为杂碎的西部起源,大概也是同样的版本:

一天晚上,一群喝得醉醺醺的美国矿工走进旧金山一家正准备打烊的中餐馆。虽然厨房已经收拾停当,但餐馆老板为了避免引起冲突,还是决定招待他们。他很快将厨房案板上的几碟剩菜倒在一起,做了一道大烩菜,这就是后来名闻遐迩的炒杂碎。

临近打烊,缺乏食材,灵机一动,再妙手偶得——只不过在左宗棠鸡的故事里,人高马大、看起来气势汹汹的白人矿工换成了家族显赫、看起来不怒自威的蒋经国。华人厨师永远是那么的温柔谦和,善于用盘中的美食来化解一切可能的矛盾。

无论如何当彭长贵1973年在纽约曼哈顿东44街开设“彭园”时,时任美国国务卿基辛格(Henry A. Kissinger)都偏巧成为这道菜忠实的主顾,甚至还和彭长贵成了朋友。餐厅评论家鲍勃·莱普(Bob Lape)在ABC新闻频道的节目中播放了彭长贵烹饪左宗棠鸡的画面后,短短几天内,该电视台就接到1500多封来信,要求提供食谱。从此左宗棠鸡声名鹊起,正式进入美国人的味蕾世界。

新闻中关于左宗棠鸡创始人彭长贵病逝的报导

故事讲完,正好左宗棠鸡也热气腾腾地摆上桌面。大家都非常捧场地说好吃,只有我自己知道这味道竟然还没有当初我在纽约法拉盛的小杂碎馆里3.95美元特价套餐(三菜一汤)里的左宗棠鸡好吃。大概是物是人非吧。好些人都觉得这道菜淀粉芡勾得太厚,酱汁又往往调得过甜。但于我而言,这味道大概是能在海外找到的最接近家乡菜溜肉段的味道。若不细品,两道菜的味道几乎可以乱真,权可当作思乡的慰藉。不过说到家乡,当年鲁菜师傅闯关东、入东北,还是为了迎合俄国人的口味,才把原本咸鲜口的溜肉段愣是做成了酸甜口。

中国心

还在波士顿的时候,听闻哈佛广场上著名的燕京饭店突然宣布停业。哈佛的校报《深红》还专门发文怀念,说经济学教授曼昆(N. Gregory Mankiw)也曾经常带学生去“燕京”吃午饭、晚饭。曼昆说:“我光顾它几十年了……我会怀念它,怀念它美味的宫保鸡丁,怀念它宾至如归的感觉。”不过和大部分的中国学生、学者一样,我对于“燕京”的离去却并没有表现出如此的怅然若失。甚至很多人告诉我,正因为“燕京”就在那里,所以竟然一次都没有去吃过。我们显然是更倾向于自己带饭的,当然哈佛的很多午餐研讨会也提供比萨或者简单的冷餐可以果腹。无论如何,“燕京”这种中餐馆一道橙味鸡都要卖到10.50美元,对于囊中羞涩的我们来说,实在是太贵了。也许是在美国也经历了大幅的物价变化,当我看到报道里写着79届的格罗西(Marina E. Grossi)竟然说“(燕京)刚开张那会儿,学生们可喜欢去了,午市自助餐有许多有意思的中式美食,价格也相当实惠”——这一切恍如隔世。

李安执导影片《饮食男女》剧照,文图无关

是的,实惠。这貌似是中餐标签化的一个特征。早在耶稣会士杜赫德(Jean Baptiste du Halde)十八世纪写成的著作《中国人的礼仪》中,他就是首先被“中国人无可匹敌的烹饪手艺和低廉的制作成本”所折服:

中国人只用极简单的食材(如山东特产的大豆、大米和玉米等),就能做很多口味各异,既能让人赏心悦目又可大快朵颐的佳肴。

旅居海外的中国人实际上也经常聚在一起,讨论为什么老外如此偏爱“假中餐”这种傻问题。讨论的结果还是实惠。而外带用的宝塔餐盒、附送的幸运签饼,连同签饼里写满的貌似富有东方哲学色彩的话(当然还有推荐购买的乐透号码)都是实惠的附属品。不过除了实惠也还有其他:

二十世纪五十年代,英国的城镇居民外出时仅选择在下榻的宾馆就餐,那里的伙食单调乏味,而去餐馆吃饭又会很贵,酒馆对于年轻夫妇或单身女子而言也并非理想的就餐地点。中餐馆恰好为人们提供了一个较为合适的就餐环境,不仅饭菜很便宜,还能满足西方人的猎奇心理,以上优点对年轻人,尤其是学生颇具吸引力。

英国女性愿意去中餐馆的原因竟然和二十世纪九十年代初期中国女性更倾向于去麦当劳就餐的原因一样——可以最大限度地逃避道德非难的压力。而逃避的方式竟然就是在传统单一的经济维度基础上,增加了新的信息维度——如同镀金时代的“波西米亚人”:我知道,你不知道;我尝过,你没尝过……于是在新的区隔体系中,他们便重新占据了让人感觉不错的顶端。于是除了实惠,新奇也成为一种新的力量不断地改造着中餐馆,改造着中餐。炒杂碎、左宗棠鸡、橙味鸡……旧的不断被淘汰,新的又不断涌现出来。

美剧《生活大爆炸》中吃中餐外卖的场景

不过这样的中餐还是中餐吗?在国外偶尔去中餐店聚聚的我们也时常这样问自己。不过最有效的方式,还是在点餐前就表明自己的中国人身份。这样一来,老板或者会推荐自认为适合中国人吃的菜品,或是在美式中餐的基础上少糖轻芡,甚至连酱油都要少放。熟识的老板告诉我们,如果这样“白花花”地做给美国人,他们是不会付钱的。“奇怪的食物等同于奇怪的人”。对于他们而言,我们就是那样奇怪地会在菜品里放很多糖、淀粉和酱油的怪人。

诚然大部分旅居美国的中国人并不是厨师出身,但那张中国脸仿佛就保证了他们提供食品的正宗性。不过始终,中国人不可能像西欧的移民及其后裔在美国摒弃了各自旧的偏见和习惯,接受了新的生活方式,融合成为一个崭新的美利坚民族。中餐作为一种食物,也不可能“加强族群内部的联系”从而成为“增进两个族群间交流最有裨益、最为简单的桥梁”。中国人也好,中餐也罢,从中国分离出去,却尚未实现重新的聚合。如特纳(Victor Turner)所说:

所有的通过仪式……都有着标识性的三个阶段:分离、阈限以及聚合。第一个分离阶段包含带有象征意义的行为,表现个人或群体从原有的处境——社会结构里先前所固定的位置,或整体的一种文化状态或二者兼有之——中“分离出去”的行为。而在介乎二者之间的“阈限”时期里,仪式主体的特征并不清晰;他从本族文化中的一个领域内通过,而这一领域不具有(或几乎不具有)以前的状况(或未来的状况)的特点。

这也许是盎格鲁-撒克逊的文化传统使然:土生/外来(即自产原料对引进原料),或是中心/外缘(即主要食品对佐餐食品)的对立不可能如法餐或者中餐一样变得十分微弱甚至消失。美式中餐的地位就只可能是“阈限”,到头来中不中、西不西。而既然食物是一种密码,它进行编码的信息就是社会关系。于是接纳和排斥、界限和穿越之间,也暗示着海外华人特别是旅居于唐人街的那些人的尴尬境遇。

一百多年前的“番菜馆”也经历了这么一个“阈限”的阶段。开始还在享受中菜西吃的快感,顶多用奶油和黑胡椒来调味。不过很快,这种“吃房子”的形式却被提供客饭的廉价简餐所打败,实现了经济上的聚合。这个经验也告诉我们:在“看不见的手”的作用下,新奇总是会臣服于实惠——如同哈佛广场关门大吉的“燕京”。记得在《深红》的报道里,一位把“燕京”比作瑰宝的霍维茨(Nathaniel B. Horwitz)先生,在采访中认为泰餐“辣屋”(Spice Thai)会取而代之。“燕京”也好,“辣屋”也罢,对于他们而言,并没有本质的差别。

哈佛广场上的燕京饭店

可怎么可以没有差别呢?明明那是让我们寄托“中国心”,而不仅仅是安放“中国胃”的中餐啊。就连和华盛顿一样被尊称为“国父”的孙文在谈《建国方略》的时候,也是将中餐摆到了如此重要的位置……想不明白。

直到有一天我在北京坐着出租车发呆。大概是由于前车突然变线让司机师傅不知所措,开始大骂外地人来了北京抢了他们的工作还没素质……我有些尴尬,毕竟我也是司机师傅口中来北京谋生活的外地人。可北京这座城市,我在这生活的时间甚至已经超过了我在家乡的时间,那么我究竟是应该自称东北人,还是北京人呢?我可以凭我纯正的普通话和英语在北京工作和生活,也可以操一口东北话和家乡的同伴拉家常。当我们意识到,我们自己如同美式中餐一样,可以随着家乡和对象的不同而做出相应改变时,这个问题很快也就变得无关紧要了。不过既然都已经需要去品尝美式中餐的情形,同处“阈限”,不妨踏踏实实地接受美式中餐就是中餐——确认无疑。

转载请超链接注明:头条资讯 » 中国人对于味道的执着似乎是与生俱来的

免责声明

:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。