在一个所谓“后真相时代”,似乎一切传统的、经典的努力都显得像个笑话,似乎所有人都被允许凭着自己的好恶和被虚构出来的话语权,对现存的一切进行一种“自由的”(真正的自由抑或自由的“幻象”?)涂抹、删改和混淆。在某种视角下,可以说这种“后真相叙事”正是“虚无主义”的一个后果。但如果把这种行为用在那个首次把“虚无主义”概念引入哲学的人身上,那就不好说究竟是理性的反讽还是这位人物的远见卓识了。首次引入“虚无主义”概念的人不是尼采,而是弗里德里希·海因里希·雅各比(Friedrich Heinrich Jacobi,1743—1819)。但许多人知道他恐怕并非因为“虚无主义”,而是来自一个常见的提醒:不要把他的画像和康德弄混了。

左图为康德,右图为雅各比。

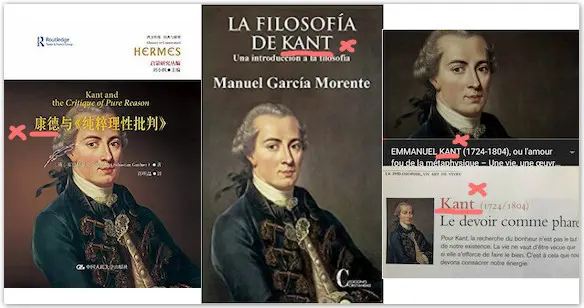

当你用百度搜索“康德”的图片时,其中大量夹杂这幅雅各比的肖像,有些人会错以为,这幅肖像是康德的一个“颜值更高”版本。毕竟,康德老师如此伟大,似乎就应该英俊一些。而这种以讹传讹也并非汉语学界独有,据称在欧洲的一些出版物,乃至维基百科先前的词条中,也出现过这种混淆。这幅常被错认为康德的雅各比肖像,现藏于杜塞尔多夫的歌德博物馆,创作于1764年,作者不详。

杜塞尔多夫歌德博物馆。

谁是雅各比?

从思想史来看,这种误认更深层次的原因,或许在于今天的人们不再了解雅各比的工作和思想贡献。但对于一个思想家来说,正是这些才构成了他的身份,他的“谁”,他的“位置”。

谁是雅各比,这一问题甚至涉及一个思想史的本质性环节:康德之后的哲学局面是怎样的?对这一问题当然可以轻易回答说:是德国唯心论嘛。有句话我们已经听得要厌烦了:德国古典哲学是一个康德—费希特—谢林—黑格尔的演进过程。然而还有一句意思与之相反、一些人也同样耳朵听得生茧的话:德国古典哲学不是一个直线进程,而是一个争辩系统。构成这个争辩系统之节点的重要环节有:荷尔德林的费希特批判,谢林与黑格尔的几次争辩,施莱尔马赫的唯心论批判,黑格尔的雅各比批判,谢林的雅各比批判以及他与雅各比关于神性之物的大争论……雅各比,除了把“虚无主义”这个概念引入哲学以外,他正是作为康德的批评者和斯宾诺莎的引入者而进入时代精神之视野的。若无后两点,既不会出现费希特,也不会出现谢林和黑格尔。

如果说康德所受的启发主要来自英国,即休谟的怀疑论,那么雅各比的启发主要来自法国,他曾跟随笛卡尔主义者乐·萨奇(Le Sage)学习,也曾醉心于伏尔泰和卢梭的思想。1785年他出版了《论斯宾诺莎的学说,与摩西·门德尔松的通信》,从此名声大噪。两年后,又出版了《大卫·休谟论信仰:或观念论与实在论的对话》进一步说明自己的主张。但这里的“大卫·休谟”指的其实就是康德,这是哲学著作家们的惯用伎俩。比如我们需要注意:在海德格尔那里,“笛卡尔”指的究竟是笛卡尔还是胡塞尔?在谢林那里,“波墨”指的是波墨还是谢林本人?而我们所熟悉的一些康德批判理论中的“漏洞”,比如物自体和因果关系之间的矛盾等等,实际上都出自雅各比手笔。

作为康德哲学真正对立面的雅各比

不同语种书籍将雅各比画像误用作康德的部分案例。

正确的康德画像。

康德所留下的分裂不仅其时代精神难以容忍,甚至康德本人也在第三批判和遗稿中力求弥合。众所周知,在康德那里,理性被分裂为理论理性、实践理性和判断力,这正是三大批判的主题。但伴随着三大批判对理性的这种分割,一种整体性的理性科学在康德那里反倒不可能了。如果可以论证,这三种认识能力实际上是同一个理性自身在不同层面的自我限制和表现,那么就可以在保留康德批判工作的前提下,构造一种具有统一性的科学。而在哲学史上,只有斯宾诺莎的“实体”—“属性”—“样态”学说才能满足这一要求,因为斯宾诺莎主张,一切有限者都在实体之中存在,它们都是由于人类理智的有限性(实体的“属性”有无穷多,人类只能认识“思维”和“广延”),而在人类理智中对实体自身产生的“扭曲”的后果,或者说实体自身在人类的认识能力中产生的“变形”,实际上就万物的实然情况来看,它们自身就是实体,“一切即一”。斯宾诺莎也把这个“实体”称为“神”,这种主张一切在神之中,并且一切事物真正的“自身”就是神的学说,也被称为“泛神论”。可以看到,如果可以论证理性自身就是“实体”,而被康德分割的三种认识能力其实是这个作为实体的唯一理性产生的“样态”,那么就能够解决康德所带来的“统一科学不可能”的消极后果了。

然而雅各比并没这么做。他引入了斯宾诺莎,但没有发现斯宾诺莎与康德之间这种可能进行沟通的潜力。他对于康德所造成的疑难做了一种蹩脚的处理:在康德的“观念论”之外补充一种“实在论”。他没有能力克服康德的疑难,但构造出了康德哲学真正的对立面。而之所以说康德的批判理论是一种“观念论”,正是因为在这种视野下,知识是隶属于人类主体的知性范畴对于经验对象的把握,只有在知性范围内才能产生知识,因此经验的范围就是人类主体的范围,即所谓的“人为自然立法”。至于那些把知性范畴组织起来并赋予它们统一性、具有构造“整体”作用的“理念”,则只有范导性的意义,并无建构性的意义,仅仅是“观念的”。所以像斯宾诺莎所谓的“实体”,在康德看来必定是一种“非知识”的东西,因为它已经超出了知性领域。因此在雅各比看来,哲学伴随着康德的批判陷入了一种两难:若要坚持批判的原则就无统一的科学,若要有一种统一的科学就必须打破批判的原则。在不取消康德成果的前提下,雅各比就把那种要超出“经验知识”之外、从某个整体性的理念(对他来说,最重要的理念是“神/上帝”)直接出发构造知识的哲学称为“实在论”,这种“实在性”就体现为,它是从康德意义上的“知识”范围之外开始的。也就是说,这种哲学的起点在作为主体的人类之外,因此这种意义上的“实在性”并非前康德哲学所谓的“外物的实在性”(我们日常所理解的“实在性”很多时候就是这一种),而是“理念的实在性”(能够理解理念的“实在性”的人是值得褒扬的)。因此可以说,伴随着康德对主体概念的拓展,“观念”和“实在”这对对立的层次又得到了新的提升。

在雅各比看来,对这种外在于主体的理念的认识必须是直接的、非批判的,因为“批判”只能运行在主体范围之内!而他所引入的“虚无主义”正是在这个背景下说的,即如果没有这种整全性的视野,批判性的知识只能带来一种“虚无主义”的后果。因为在批判的视野中,理性无法得到统一,科学无法得到奠定,我们生活在理念的支撑中但又无法说明它们的“实在性”,我们只是在耍弄一些“逻辑的幻象”。

雅各比的历史意义

因此,雅各比把那种对于作为知识前提的“实在理念”的直接认识称为“信仰”,并揭示出了一个根本性的问题:知识的前提只能是一种超越于对象知识的“非—知识”或者“超—知识”。也就是说,康德意义上的知识作为一种把握和构造对象并且援引理念的能力,必须以对于理念的直接理解为前提,而理念作为知识得以运作的前提,自身已然不再是知识了,而是一种直接的、非对象的“经验”。尽管后来的费希特、谢林和黑格尔都批判了雅各比的这一主张,但可以看到,这一主张确实促动了早期德国唯心论以思辨的方式去探寻知识的第一原理,同时也预告了康德的批判哲学所可能导致的浪漫主义和神秘主义后果。

换句话说,雅各比的康德批判和对斯宾诺莎的引入,实际上给后康德哲学指出了两条只能二选一的路径:要么坚持康德分裂,进而在自己所揭示的困局中堕入一种以“非知识”为知识最高原理的半吊子“科学”,要么克服这一伴随着批判哲学的产生而出现的新的对立——即观念与实在的更高对立——也就是通过把斯宾诺莎的“实体”置换成康德所揭示的自由的“理性”来拯救科学,而这正是后康德唯心论的核心工作。但在当时的社会语境,以及作为康德哲学直接出发点的沃尔夫体系的视野下,斯宾诺莎的这种与基督教传统背道而驰的“泛神论”又常常被等同为“无神论”甚至“宿命论”,因为被等同于“实体”的“神”跟传统的那种超越于世界、全知全能的人格神概念是矛盾的。这一指控颇为要命,可以说是当时德国思想界的“政治正确”,它惹出了许多争论,比如害得费希特丢了在耶拿大学的教职,甚至到了1809年,在《论人类自由的本质及相关对象》中,谢林还在为“泛神论”并非“无神论”而辩护。

至于雅各比的其他思想,客观来看也不乏闪光点,比如他强调人神关系并非主客认识关系,而是“我”与“你”的人格间关系;信仰相对于知识的优先性;理性的首要任务并非批判,而是去认识绝对的“无条件者”;以及前文提及的虚无主义等等。但我在此并不想过多介绍了。因为在笔者看来,雅各比的历史意义正在于他为一个更高精神阶段的到来做了预备和提供了材料。一个思想家的位置来自他通过争辩而赢得的对精神历史的参与度。不过雅各比的过渡性质,是相对后来的巨人而言的,所以这既不构成我们轻视他的理由,也不构成要把他与康德相混淆的条件。如果康德知道自己第一个真正意义上的、构成自身对立面的对手在几百年后总是被当成他自己,那或许可以期待,通过一种失传已久的黑魔法降灵仪式,我们可以听到来自天堂或地狱彼岸的“第四批判”。

转载请超链接注明:头条资讯 » 英俊的雅各比:别把他的画像和康德弄混了!

免责声明

:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。