按:根据人民大学性与性别研究协会“SGS工作室”的消息,人大图书馆日前收到了一位商学院大四学生的提议,将更换部分图书馆名人画像,把女性名人画像纳入其中。

人大图书馆共悬挂了52幅名人肖像,涵盖文学、艺术、科技、政治等诸多领域,其中无一名女性。在SGS对当事人花树酱(化名)的采访中,她提到,自己大一时就注意到了这个问题,“之所以最近想要有所行动,可能比较大的启发来自于我在留学申请的时候,注意到很多国外高校都有专门提供给有志于从事学术研究的女性学生的奖学金,甚至有一所高校明确指出要提高女性学生录取人数。在感动的同时就联想到关于图书馆肖像的问题,于是也产生了我们或许可以make some difference的想法。”她先后给校长信箱和图书馆馆长的工作邮箱发去邮件,在邮件中她写道,“如果能在人大图书馆的名人肖像中增加一些女性形象,我想,不仅是对人大优秀女性教职员工和女同学有十分重要的激励作用,对开阔人大男生的社会视野、塑造全面人格也是十分重要的……我也希望有朝一日,师弟师妹们在图书馆中学习的时候,头顶与心中也有那样一些温柔而坚定的女性形象。”

人大图书馆。图片来源:SGS工作室

校长信箱的回信表示,此前确实欠缺了对女性名人的考虑,经商议将加入居里夫人、海伦·凯勒、吴健雄、冰心等女性形象,目前正在联系专人绘制肖像。当这件事情走出校园的范围为更多人知晓,这位学生的性别平等意识和校方的积极回应得到了许多称赞,也一如既往引来了不少对于“政治正确”“无病呻吟”的质疑和嘲笑。

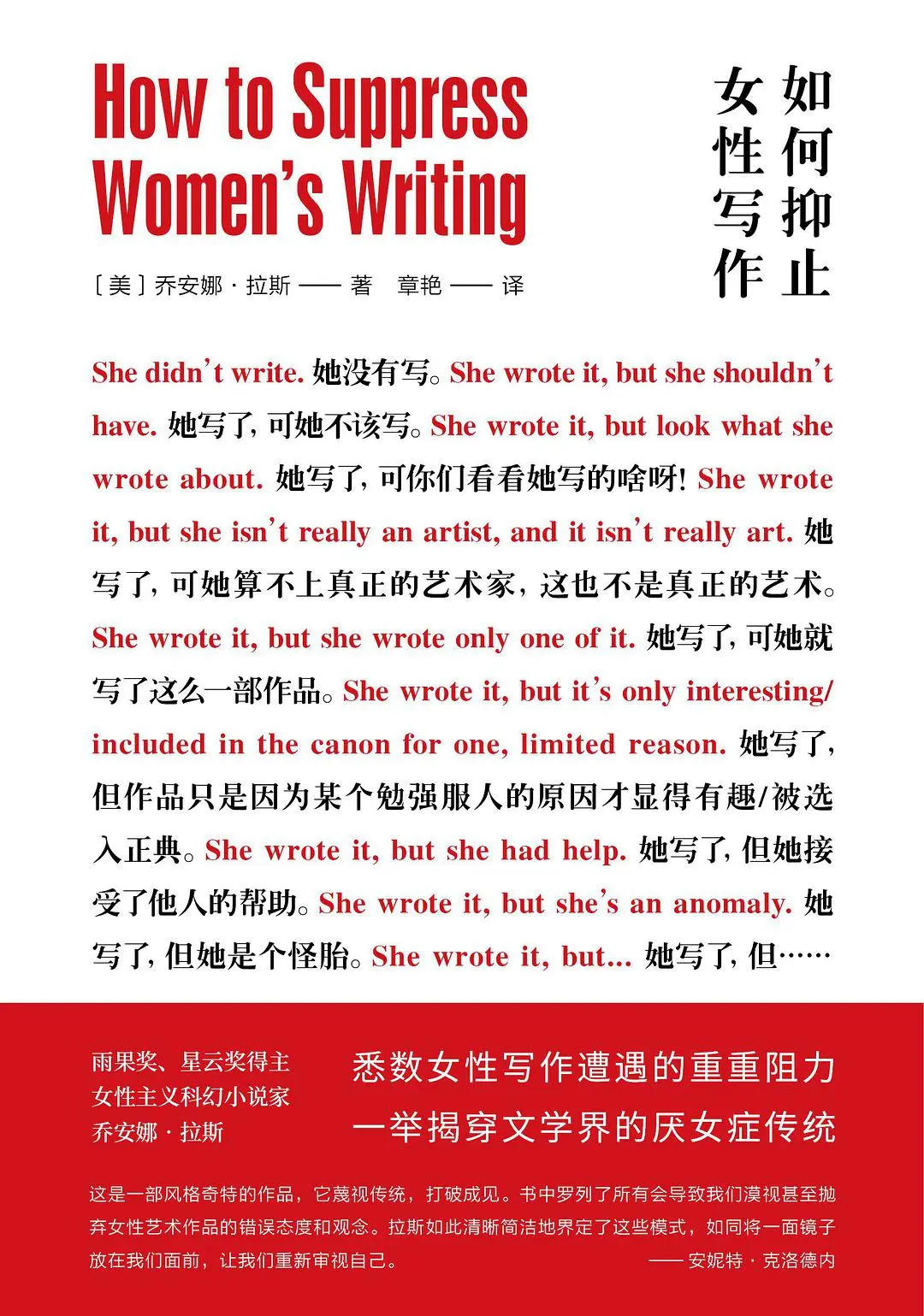

所有人都需要榜样,作为行动指南,作为某些事情可以实现的证据。在今天,年轻女性为什么尤其需要女性榜样?在《如果抑止女性写作》一书中,美国作家、女性主义者乔安娜·拉斯(Joanna Russ)写道:“对于有抱负的女性艺术家来说,榜样更是具有双倍的重要性。在接连不断的挫折面前,女性需要榜样,不仅是要看同为女性的她们如何展现自己的文学想象力,而且要从她们那里得到保证,证明她们可以创作艺术,而不必一定只能沦为二流或必须发疯或得不到爱情。”

拉斯这本书是写给有志于文学和艺术的女性的,更是写给所有试图摆脱刻板印象、追求梦想成就一番作为的女性的。她如此强调前辈榜样存在的重要意义:如果关于前辈的记忆被埋葬,那么过去从未有过前辈的假设就会继续存在下去,每一代妇女都会相信自己承受着一切从头开始的负担。如果以前从未有人做过,如果女人从来没有成为社会的神圣生灵——“伟大的作家”,我们为什么要认为自己现在就会成功?

乔安娜·拉斯(1937-2011)美国著名女性主义科幻作家,学者

在20世纪60年代,拉斯是最早对男性写作的、对男性读者服务的科幻小说界提出挑战的女性作家,她不写家庭或者内部空间,她的写作既不委婉也不圆通,被认为写得“不像女人”。她站在边缘的位置上,深刻地审视了我们的集体无意识,厌女症与恐同、种族歧视一样使灵魂出现病态,对艺术进行审视和批判则是直视和诊断灵魂的一种方式。《如果抑止女性写作》一书的导读中写道,“我担心这本书的新一代读者大多会把自己视为被抑止者,而不是那个去抑止别人的人。如果这样,他们就不会承认自己那些无意识的偏见以及各自表现偏见的方式。”乔安娜·拉斯以这本书所做的,是试图探讨我们怎样才能真正面对彼此,怎样从关注个体转向关注共同的人类。

《榜样缺失》

文 | [美] 乔安娜·拉斯 译 | 章艳

对于所有艺术家来说——事实上是对于所有人来说,榜样可以作为行动指南,可以证明某些事情是可能做成的,这种作用非常重要,而对于有抱负的女性艺术家来说,榜样更是具有双倍的重要性。在接连不断的挫折面前,女性需要榜样,不仅是要看同为女性的她们如何展现自己的文学想象力,而且要从她们那里得到保证,证明她们可以创作艺术,而不必一定只能沦为二流或必须发疯或得不到爱情。把女性艺术家错误地归类为妓女、痛苦的老姑娘、忠诚温顺的妻子以及可悲的自杀者,这种错误归类和抹杀文学中女性传统的做法一起造成了最严重的伤害。

年轻女性失去了榜样。

乍一眼看上去,榜样缺失和认为文学中存在女性传统这一说法似乎是矛盾的。我认为并不矛盾。一个差别在于女性接受影响的年龄——女性支持小组是存在的,但每一代人都必须重新建立自己的支持小组,一个人在自己的性格形成期错过了某些东西也许会在以后形成或发现(如果运气好或有足够动力的话),但在时间、精力和自信心方面都要付出可观的代价。我认为高等教育也起了副作用,这一点在上世纪中叶没有人预见到:正规教育替代了人们非正式地了解文学中普通女性传统的机会,这种传统在正规教育中彻底缺席。在非正式的文学教育中,那些榜样和传统尽管受到贬抑,毕竟还在那里;而在正规教育中,只看得到少数几个异常的女作家。关于这一点,伊莱恩·肖沃尔特写道:

伊莱恩·肖沃尔特,美国文学评论家,女权主义者和文化与社会问题作家。她是美国学术界女权主义文学批评的奠基人之一

我们来想象一下,一个女学生在大学里选择了英语文学作为专业。在她的第一年学习中……课程中用到的文本之所以被选择,是因为它们的时效性或相关性或对读者的吸引力……(最近常见的)新生英语文本中,如《负责任的男人》,“适合那些希望把文学和她所在的这个世界联系起来的学生”,或《男人的境况》,或《危机中的男人:关于个人及其世界的看法,或……《有代表性的男性:我们时代的崇拜偶像》,在最后一本书里,33位男性代表了作家、诗人、剧作家、艺术家和大师这些类别的英雄形象……女性只有两位,一位是女演员伊丽莎白·泰勒,另一位是存在主义女英雄杰奎琳·奥纳西斯(肯尼迪夫人,后嫁给希腊船王亚里士多德奥纳西斯)。

也许这个学生会读《美国文学中的年轻人:成长主题》这样的故事集,或《黑人和美国的承诺》这样的社会学作品……(或者)她可能会读和任何时代都相关的经典作品,如《俄狄浦斯王》;正如一位教授在最近一期《大学英语》中所说的,我们所有人都想杀死自己的父亲,娶自己的母亲为妻。然后……她必然会读到在所有新生英语课中最受欢迎的书,关于青少年叛逆的经典作品——《一个青年艺术家的画像》。

鉴于以上事实,弗洛伦斯·豪(在同一杂志的同一期中)这么说就不足为奇了:

我的女学生一直认为女作家(以及她们自己,虽然她们没有直接说)不如男作家……我听到她们很多人承认……她们很想偷偷写作,她们应该会有“想法”和“想象力”,但她们觉得现在开始已经为时太晚。

请允许我再次引用玛丽莲·哈克1976年秋天在大学教书时写的话:

……在《新共和》上……对1976年出版的诗集进行了简略回顾。哈罗德·布卢姆没有提及任何一本女诗人的书……在我收到的录音演讲的磁带目录中……在诗歌部分,六十个演讲中,有关于狄金森、穆尔、路易斯·博根和普拉斯的演讲(又是占总数的8%),演讲者都是男人。小说部分,只字不提女作家!

在女性文学榜样相对缺失的情况下,女教师也许可以起到鼓励一些学生的作用。不一定是在某个具体的艺术领域,但至少是在高雅文化这个更宽泛的范围。当然,过去10年的女权运动使大学课堂里女性的人数大大增加,也提高了女性在更高级别的岗位所占的比例。但1978年6月出版的《有女性的校园》中提供了以下数字:

1974-1975学年,女教师的比例为22.5%,1975-1976学年,这个数字降到21%……到1976—1977学年,这个比例上升到22.4%……1976年,三分之一的女教师位于最高的两个级别(占教职员工总数的7.4%,不知为什么,这个数字和女性在课程体系、选集等处所占的比例是类似的)。1977年,只占28%……作为对比,1976年男教师占63%,1977年占62%。

如果在高等教育界或文学界缺乏女性榜样,为什么一些女性还是成了作家?难道是她们接触了大部分学生不知道的榜样?至少对于这里的三位当代作家来说,她们的情况似乎并非如此。埃丽卡·容这样描写自己所受的文学教育:

不幸的是,作为一名女性,你要相信很多男性的定义……我是从化身为查特莱夫人的D. H. 劳伦斯那里知道的什么是性高潮……(有很多年,我按照查特莱夫人的标准来衡量自己的性高潮,然后就怀疑自己是不是有什么毛病……)我从陀思妥耶夫斯基那里知道她们(女人)没有宗教情感。我从斯威夫特和蒲柏(Alexander Pope)那里知道她们的宗教情感太多(因此她们从来就无法做到足够理性)。我从福克纳那里知道她们是地球母亲,和月亮、潮汐还有庄稼融为一体。我从弗洛伊德那里知道她们的超我有缺陷,她们永远都是“不完整的”。

埃丽卡·容接着说“诗歌对于我来说是个阳性名词”,可能是因为:

那个来访的作家不停地在说女人为什么不可能成为作家。她们的经历过于局限……她们完全不知道鲜血和勇气为何物,她们不了解卖身的妓女,也不知道在街上呕吐是什么感觉……这……让我感到痛苦。

阿德里安娜·里奇在别的某个地方谈的不是埃丽卡·容描述的那种“人猿泰山和金刚相结合”的艺术典型,而是那种希望像男人一样写作的微妙欲望(因为这是可以接受的榜样),她也对女性传统的缺失作了评论:

狄金森的作品直到50年代才有了完整的未删版……(在我读大学的时候)如果说我对杜利特尔有所了解,那也只是她写了几首优美的意象派抒情诗。但在她后来的长诗中……她把视线投向“二战”带来的崩溃和破坏之外,她说“我们女人/诗人……要离开这片废墟,寻找别的东西”……她在寻找……女性的神话,创造女性英雄,确立女性神圣的存在,提出自己作为女性诗人的观点。当时我对此一无所知。

当时我对此一无所知。心怀抱负却没有前辈,或者只能找到身上有这样那样污点的前辈,我们该怎么办?记得自己还是一名大学新生时,与我约会的研究生兴致勃勃地问我,作为一个有志于成为小说家的人,你如何调和这一抱负与女性作家写不出“伟大文学”这一事实之间的矛盾。我能怎么回答?我“知道”弗吉尼亚·伍尔夫是个性格内向文静的淑女,经历有限(我的约会对象很宽厚地用了“午茶会的悲剧”来称呼她);夏洛特·勃朗特是二流作家,《呼啸山庄》“不现实”(还得说它是“彻头彻尾的怪物”);艾米莉·狄金森是个性格古怪的老姑娘,她写的那些奇怪的小诗只有几个痴迷的教授感兴趣,他们也无法解释她的写作技巧,因为她只不过是“凭直觉”在写作。这种“凭直觉写作”的奇怪想法一旦用来解释野蛮莎士比亚的诗歌(指那种认为错误群体的艺术家凭直觉而不是凭理智创作的假设),就会无处不在。路易斯·昂特迈耶说克里斯蒂娜·罗塞蒂的诗歌“无法分析”,他这么说大概是从沃尔特·罗利(Walter Raleigh)那里学来的,关于罗塞蒂,罗利说过这样的话:“你无法谈论真正纯粹的诗歌,就像你无法谈论纯水的成分一样——那些掺了杂质、加了甲醇、夹着细沙的诗歌才能成就最好的讲座。克里斯蒂娜让我想做的唯一一件事就是哭泣,而不是谈论她的诗歌。”这种浪漫化是一种剥夺作者身份的做法,这和种族歧视、阶级歧视和性别歧视一样都是极其有害的。认为艺术创造可以“凭直觉”的观点,把艺术家的智慧、努力和传统统统非人性化,把上述艺术家归入了次等人。那些被认为没有智性、缺乏训练、缺失传统的人被描写成凭直觉或本能工作的人。于是,就像昂特迈耶所做的,“黑人灵歌”可以被欣赏,但不被尊重。连伍尔夫也这样说罗塞蒂:“你是个直觉型诗人”“她的诗似乎完完全全是在她的脑子里形成的”。对于莫扎特来说,这种创作意味着天才的灵感,而对于罗塞蒂来说则变成了某种直觉。

艾米莉·狄金森

面对这种女性低人一等的“事实”,我能说什么?

我说:“我要成为第一人。”三年后,作为大学写作班上少数女性之一(那时我没有想过为什么女生会如此之少),我提交了当时正在写的一篇小说的一部分用于班级讨论,我写的是在中学舞会上,那些没有舞伴的人荒唐、痛苦的遭遇。我的同学对此不屑一顾:好吧,是很有趣,可是谁都知道中学舞会那些事,这不算什么重要的题材。相反,一位男同学的小说章节得到高度评价,这样的作品才叫粗犷有力,才叫真实自然。他的小说写召妓(一个完全不能说话的哑巴)、在酒吧里打架,然后(在次要情节中)描写了一个看不出什么性格的丈夫在厨房的地板上和妻子痛苦地性交,他刚做完尾骨囊肿切除手术出院,还是浑身臭气。最后一个句子:“那个晚上,他们的傻瓜儿子就这样孕育了。”虽然我和我的女性朋友跑到教室外面笑得前俯后仰,我还是开始怀疑自己是否具备成为作家应有的阅历。班级讨论评判的标准显然是以内容为主的,我的小说不合格。

弗兰纳里·奥康纳

幸运的是,没人说我的写作风格有问题。辛西娅·奥兹克(Cynthia Ozick,1928— ,美国短篇小说作家、小说家、散文家)20世纪60年代中期在大学教书,给学生讲弗兰纳里·奥康纳的《智血》,学生听到她用“她”来指奥康纳(那已经是三个星期后),所有的学生都非常吃惊,但有一位除外,“她非常聪明,喜欢创新,是我学生中少有的读书人,她自己也非常不同寻常,因为她报考了几乎全是男生的工程学院”。这个女生坚持说:

“但我能判断出来她是一位女作家……她的句子是女人的句子。”我问她是什么意思,她是怎么判断出来的。“因为这些句子表现得多愁善感”,她说,“不像男作家的句子那么具体”。我指出大段大段甚至整页整页丝毫没有多愁善感的刚毅文字。“但她听上去就是一个女人——她必须那样讲话,因为她就是那样的。”那位未来女工程师很坚决地说。

现在不是1966年左右(奥兹克所经历的)或1956年(我所经历的),现在的学生不再从伦德伯格(Lundberg)和法纳姆(Farnham)编写的《现代女性:丢失的性》(Modern Woman:The Lost Sex)中了解玛丽·沃斯通克拉夫特。1953年我很不幸地在他们编写的这本书里认识了她——或者说,认识了被伦德伯格和法纳姆丑化了的她,她几乎把所有可能得的精神病都得了个遍(除了勇气)。(凯特·米利特在《性政治》中简略地讨论了上述这本书,称它“对普通大众以及学术课程都产生了巨大影响”。)在伦德伯格和法纳姆看来,妇女运动“建立在仇恨的坚实基础上”,“反映了情感疾病和神经官能症(neurosis)……从根本上来说是一种深层的疾病”。他们说约翰·斯图尔特·密尔有“被动女性倾向”(passive-feminine),说可以用“对父母权威的无意识仇恨”来解释卡尔·马克思的理论。重新发现那些被遗忘的女性主义者也只是为了羞辱她们,就像伦德伯格和法纳姆对待沃斯通克拉夫特那样。在《艺术和愤怒》一文中,简·马库斯让伊丽莎白·罗宾斯重新进入人们的视野,对她大加赞赏,但罗宾斯一生中最令人沮丧的一件事是,她赞成把女性从历史中抹去,不管这些女性是不是女性主义者:

她对同时代女性被遗忘的程度感到震惊。她和汉弗莱·沃德夫人(Humphrey Ward,1851—1920),英国小说家,致力于提高穷人的教育,是“全国反对妇女选举权联盟”的发起人)在妇女选举问题是死对头。沃德夫人把自己的家变成了保守派的沙龙,参加沙龙的有政治家、知识分子以及她鼓励过的作家。她死的时候,这些人没有一个人来悼念她……伊迪丝·华顿的遭遇也一样,罗宾斯发现,一段维系了一生的友谊也只是让亨利·詹姆斯产生了“某种尽责的焦灼愿望”……当伊丽莎白·罗宾斯支持易卜生时,詹姆斯和萧伯纳支持她的做法,可是等她自己开始写作时,他们就沉默了。

如果关于前辈的记忆被埋葬,那么过去从未有过前辈的假设就会继续存在下去,每一代妇女都会相信自己承受着一切从头开始的负担。如果以前从未有人做过,如果女人从来没有成为社会的神圣生灵——“伟大的作家”,我们为什么要认为自己现在就会成功?“如果女人能成功,那她们为什么没有成功呢?”这个幽灵还像玛格丽特·卡文迪什那个时代一样无处不在。一个(可能)真实存在的人物变成了虚构人物,但同样会有让人泄气的作用。例如,在《一间自己的房间》中,伍尔夫这样写她虚构出来的小说家玛丽·卡迈克尔:“她将成为诗人……在100年之后。”

100年之后?天哪(我们学伍尔夫的语气),难道这个自命不凡的上层社会妇女过于内向不肯离开自己的书房,不相信有任何伟大的事业,或是被贵妇人的生活限制了空间(这是E. M. 福斯特说的话)?难道她过于懒惰或缺乏教育,竟然不知道她的诗人气质早已出现?不是在100年之后,而是在60多年前。作为一个兴趣广泛的读者,弗吉尼亚·伍尔夫读过一些大多数人闻所未闻的人的老日记,并在自己的文章中写过她们(如皮尔金顿小姐和奥默罗德小姐),她难道会从未读过艾米莉·狄金森的诗歌?

弗吉尼亚·伍尔夫

也许她是没有读过,因为《一间自己的房间》出版于1929年,而狄金森第一部全集由一位叫玛莎·狄金森·比安基(Martha Dickinson Bianchi)的亲戚于1914年出版,经过了大量编辑和删改。更加完整的《旋律的雷电》(Bolts of Melody)是在1945年出版的,那时伍尔夫已经去世,毫无删改的完整诗集直到1955年才出版。

重新发现和评价女作家只是刚刚开始。迟至1971年,女性主义艺术史学家琳达·诺克林(Linda Nochlin)这样写道:

这件事的事实是,据我们所知,到现在为止还未出现伟大的女艺术家——虽然有很多人非常有趣而且相当不错……事实是,没有女性艺术家可以和米开朗琪罗或伦勃朗、德拉克鲁瓦或塞尚(Cézanne)、毕加索(Picasso)或马蒂斯(Matisse),甚至……德·库宁或沃霍尔势均力敌。

上面这段话很有问题。首先,在一个显然是被评判的领域(“伟大”或“不伟大”),“事实”这个词很奇怪地重复了两次。其次,在一个诞生了乔治娅·奥基夫、凯特·珂勒惠支和艾米莉·卡尔的时代,竟然会有“没有伟大的女艺术家”这种说法,我还只是列举了几个我碰巧喜欢的艺术家的名字。第三,这句话把“伟大的”悄悄变成了“势均力敌”——有这个必要吗?任何一个理性的时代有一个毕加索显然就够了!——当她把德·库宁和沃霍尔也加入名单时,我至少很想加一句“感谢上帝”。为什么这个名单这么偏向某种抽象的正典——试问,戈雅去哪了?——但这样的讨论需要一本书的篇幅。下面这句话还是出自一位女性主义者,显然是不正确的:

英语中女性的诗集直到20世纪才出现。

这话是苏珊娜·犹哈斯在莫尔斯出版《文学女性》前一年说的。在《文学女性》出版的七年前,我们发现提出“大男子批评”这个术语的玛丽·埃尔曼也正热衷于她所公开谴责的做法。例如,在《关于女人的思考》中,我们发现她把夏洛特·勃朗特原本的叛逆精神诋毁成“这个女作家对谦逊而实用的拜伦精神的盗用”。(对比一下凯特·米利特对《维莱特》的评价:对越狱的深思、一本“太具颠覆性”而不可能受欢迎的书。)也就是说,虽然女性可以写作,但她们不应该以愤怒的文字写作。埃尔曼不愿意承认女人可以——或应该——用她认为的“男性”方法来写作,除此之外,至少我找不到别的理由来解释她对薇拉·凯瑟的强烈厌恶。埃尔曼评论卡瑟“男人婆式地对性欲毫不避讳的怀疑态度”,把她笔下的内布拉斯加妻子称为“理想的男人婆”,埃尔曼还坚持认为安东尼娅有男性特征:“她穿男人的衣服,以罗马将军的架势完成她的第一次怀孕和生产”。如果我们来看看《我们自己人》(One of Ours)中的克劳德·惠勒,我们会发现卡瑟“很崇拜”他,因为他“渴望在精神上是个女人”,到底是谁在利用性别刻板印象来批评谁,还真的很难说。我相信勃朗特让埃尔曼不安的原因是勃朗特直接表达了女人的愤怒(在埃尔曼自己的书里,愤怒是通过讽刺和嘲讽加以掩饰的,有些表达可谓是隐晦婉曲),埃尔曼不喜欢卡瑟是因为埃尔曼自己仍然相信某些非常古老的性别刻板印象:女人的写作不能超越某些范围(“太男人气”),如果她们超越了,就会被人嘲笑或遭到男人的报复。我认为恐同症在这里也起了作用。

《如何抑止女性写作》

[美]乔安娜·拉斯 著 章艳 译

三辉图书·南京大学出版社 2020-11

没有榜样,就很难写作;没有背景,就很难评价;没有同行,就几乎没法说话。

因此,伍尔夫在文章中不无遗憾地提到伊丽莎白·巴雷特的“奥萝拉·利”,以及诗人生活中的缺陷所导致的诗歌的缺陷,这种论述过程我们在前面已经见识过。虽然伍尔夫最后赞扬她的“热情和丰富情感,出色的描写能力,机敏犀利的幽默”,但在此之前,还是提到她的“低级品味、饱受煎熬的才智、因为极力挣扎而陷于混乱的暴躁情绪”,因为一旦摆脱了桎梏,“她的虚弱让她无法承受冲击”。伍尔夫继续写道:“这首长诗因此没有成为它本应成为的杰作”(着重是我加的)。但正如在伍尔夫这篇文章中,对布朗宁夫人生活的描述在前,对她的文学鉴赏在后,所以对其声誉的描写也先于伍尔夫对她的文学评判:“命运对于作为作家的布朗宁夫人来说并不仁慈。没有人读她的作品,没有人讨论她的作品。”但在讨论其声誉之前,还有别的东西:恋爱史,“卷发和络腮胡子之间的炽热爱情”。如此看来,伍尔夫作为小说家对于素材的安排和她的逻辑论证是自相矛盾的,如果顺着她的论证思路,我们会发现伊丽莎白·巴雷特是一个有缺陷的作家,因为她的生活空间有限。因此,她作为作家的声誉不高是理所当然的事,但她作为爱情故事的女主角有着受人喜爱的价值,这种价值是迷人而适宜的。但如果这是伍尔夫的观点,为什么不先从她的文学评判开始,然后直接按照(以上)符合逻辑的论证过程展开?相反,一切正好是反方向的,伍尔夫按时间顺序排列的材料告诉我们:

1.伊丽莎白·巴雷特作为爱情故事女主角有着受人喜爱的价值,这种价值是迷人而适宜的。

2.她作为作家的声誉不高。

3.她的生活空间有限。

4.她的作品质量不高。

5.但事实上她的作品相当不错(一个令人吃惊的跳跃!)

如果我们根据时间顺序或联想过程对以上材料之间的因果关系做一下调整,我们会看到:因为伊丽莎白·巴雷特作为爱情故事女主角有着受人喜爱的价值,因此人们以她生活空间有限为由来解释她作品中因此出现的局限性,但是我(伍尔夫,小说家)还是忍不住要喜欢她的作品,因此她的作品是优秀的。

(在我看来)以上是伍尔夫(写得不彻底)的表现女性主义思想的文章:一个重新归类的常见例子,就像《呼啸山庄》从一部优秀作家所写的震撼人心的现实主义小说变成了一位孤独的老姑娘的奇思乱想。

传统被剥夺。受到种种指责,从行为不端到荒谬异常,什么都有。最好的情况下也要被人认为不可爱、可怜、疯狂以及(最近常说的)有自杀倾向。有女人味被批评,没有女人味也被批评。如果作品内容一看就是关于女性的,就说她们自身经历有问题,如果内容看不出是关于女性的,就说她们“华而不实”或模仿别人。总之,无论如何她们都是二流的,或者(最多)也是异常的。但即使这样,女人还在继续写作。

可是,她们怎么可以写?她们怎么写?

本文书摘部分节选自《如何抑止女性写作》,较原文有删节,经出版社授权发布。

转载请超链接注明:头条资讯 » 年轻女性为什么需要女性榜样?从人大图书馆更换画像说起

免责声明

:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。