“很多年来,我都把他看成是自己精神上的导师。他每次来上海,单单只是陪他聊聊天吃吃饭就已经是非常愉快的经历。”

据曹可凡说,傅聪最近两年的心情一直比较低落,因为身体状况不佳,对演奏造成了困扰,“音乐家的部分被抽走之后,他只剩下一副物理皮囊,对他来说可能是一个特别大的痛苦。所以,他心情一直不是很好,有点心灰意冷。之前有学生去伦敦看他的时候,他就表达出这种落寞。”

如今斯人已逝,让曹可凡倍加感伤的是,像傅聪这种有着深厚艺术见地的人越来越少,几年间“一座桥连着一座桥地塌陷”,仿佛这个世界正在离你越来越遥远。

·曹可凡(左)和傅聪合影。

钢琴家郎朗在接受环球人物记者采访时,对傅聪的离去也表示了极大的悲痛。他把傅聪形容为“古典乐坛里的一股清流,也是一种精神灯塔”。

“我清楚地记得2001年我在伦敦首演结束时,傅聪先生满含热泪地过来与我拥抱。”郎朗表示,傅聪给他最大的激励在于中国文化方面,“他会亲自给我爸打电话,叮嘱让我多读中国文学,推荐我读王国维先生的《人间词话》,跟我说要永葆赤子之心,这都成为我在日后演奏古典音乐时的精髓所在。”

傅聪对音乐人的教育理念让郎朗一直谨记在心。最让郎朗难以忘却的就是,傅聪对人生的一句经典总结——“先做人,然后做艺术家,最后才是钢琴家。”

·2001年,在伦敦演出后台,郎朗(右)和傅聪先生合影。

他有一对“音乐耳朵”

1934年3月10日,傅聪在上海出生。儿时的他活泼顽皮,傅雷对这个长子很是严厉。平时,父亲在家,傅聪和弟弟傅敏听话又乖巧。父亲前脚刚跨出家门,傅聪就带头在家里“大闹天宫”。

叶永烈所著的《傅雷与傅聪》中提到,有一次父亲外出,傅聪就趁机溜出去玩。他正在玩具店逛得入迷,忽然听见背后有人喊“阿聪”。傅聪回头一看是父亲,吓得撒腿就往家里跑。

傅聪小时候最期盼的事情是,父亲的艺术家朋友们来家里坐客聊天。他和傅敏就躲在门外,听得入神。

精通美术理论的傅雷,曾试图让傅聪学画。无奈傅聪不爱丹青,总是在纸上乱涂几笔,傅雷便放弃了让他学画的打算。

·傅聪和父亲傅雷

不爱画画的傅聪,却从小表现出了对音乐的极大热爱。

傅雷夫妇闲暇在家的时候,爱听唱片。傅聪曾回忆,那是一架“老掉牙”的百代牌唱机,要用手摇柄摇上一阵子,才能使唱片转动。

1957年,傅雷写《傅聪的成长》回忆傅聪的童年:“三岁至四岁之间,站在小凳子上,头刚好伸到和我的书桌一样高的时候,就爱听古典音乐。”

傅聪7岁半时,父亲为他请来雷垣伯伯教他钢琴。雷垣是位兴趣广泛、喜欢音乐的数学家。傅聪跟着他学了几个月,父亲关切地问雷垣:“阿聪有没有出息?”雷伯伯拍着傅聪的脑袋,说他有一对“音乐耳朵”。

听了雷垣的话,傅雷夫人“下了狠心”,给不到8岁的儿子租了一架钢琴。傅雷则端端正正地为傅聪抄录五线谱。

·傅雷还曾亲手为儿子抄写古诗词。

和做学问一丝不苟的态度相似,傅雷对儿子在音乐上的培养也相当严苛。

“爸爸打得我真痛啊。”1979年,傅聪从英国首次回国,与父母好友钱锺书夫妇追忆往事时说。儿时练琴,他边弹奏边偷看《水浒》。父亲在三楼从琴声察觉出异样,下楼一声暴吼,“像李逵大喝一样,吓得人魂飞魄散。”

1944年起,10岁的傅聪师从上海工部局交响乐团指挥家、意大利钢琴家梅百器,打下了扎实的钢琴基础。

18岁时,傅聪进行了人生第一次公开演出,在兰心剧场与上海交响乐团合作,演奏了贝多芬的第五钢琴协奏曲,随即引发国内音乐界的注意。老前辈们纷纷推荐他代表祖国参加国际音乐比赛,傅聪也不负众望捧回了一座又一座奖杯。

·青年时代的傅聪

1954年,傅聪离家留学波兰。在音乐家肖邦的故乡,他跟着“波兰最好的肖邦研究学者”杰维茨基学习钢琴。

那一年,杰维茨基74岁,精神还很好,“上课时喜欢站着,有时靠在钢琴上,激动得不得了。遇到音乐慷慨激昂的时候,他会大声吼起来”。

傅聪曾回忆,“他是一个非常严厉的老师,总是注意到每一个小节的毛病。我所有的毛病都未能逃过他的耳朵。”

1959年,傅聪以钢琴家的身份首次在欧洲登台,自此开始了在世界舞台上的光辉征程。

上世纪六七十年代成为傅聪的高产期。20多年间,他共举行了约2400场独奏音乐会,与包括梅纽因、巴伦鲍伊姆、郑京和等在内的许许多多国际著名演奏家合作过,共录制了约50张唱片,演奏的足迹遍及世界各地。

“离开《傅雷家书》很久了”

从傅聪背井离乡追求音乐梦想起,远在中国的傅雷就一直给儿子写信,倾诉思念,谆谆教导,由此便有了那本著名的《傅雷家书》。

家书的内容便是父子间书信的合集。它们开始于1954年傅聪离家留学波兰,终结至1966年傅雷夫妇“文革”中自尽。在这100多封远寄欧洲的家书中,傅雷谈到了做人的道德,艺术的修养。

·傅聪和父母在一起。

他曾在信里鼓励开导儿子:“人一辈子都在高潮低潮中浮沉,唯有庸碌的人,生活才如死水一般。”

他和儿子成了“老友”:“在外倘有任何精神苦闷,也切勿隐瞒,别怕受埋怨。一个人有个大二十几岁的人代出主意,决不会坏事。你务必信任我,也不要怕我说话太严,我平时对老朋友讲话也无顾,那是你素知的。”

他分享自己的“择偶观”:“对终身伴侣的要求,正如对人生一切的要求一样不能太苛刻。”“对方把你作为她整个的世界固然很危险,但也很宝贵。”

1965年,傅聪当上爸爸后,傅雷还给傅聪写信,传授了他的教子经验:“疼孩子固然要紧,养成纪律同样要紧;几个月大的时候不注意,到两三岁时再收紧,大人小儿都要痛苦的。”

在12年间,傅雷和傅聪的通信内容,贯穿着傅聪国外生活的缩影,也映照着傅雷的翻译工作、朋友交往以及傅雷一家的命运起伏。

2013年10月27日,傅雷和朱梅馥的骨灰合葬于上海浦东的海港陵园,傅聪和傅敏请人在墓碑上刻下了这句话:“赤子孤独了,会创造一个世界。”这句便是傅雷在家书中对儿子说的原话。

·傅聪回国悼念父亲。

从《傅雷家书》中认识傅聪的人,似乎永远把他当作一个听从父亲教导的谦逊孩子。殊不知,在《傅雷家书》出版近30年后,书中远赴异国求学发展的青年,也在疫情重创世界的2020年末,撒手人寰。

2020年2月,曹可凡所著《我认识一些深情的人》出版,书中写道,几年前,他曾想让傅聪先生说说《傅雷家书》背后的故事,大师却摆了摆手,“唉,每个人见到我都要说《傅雷家书》,好像我老也长不大。其实,我也是望七之人,离开《傅雷家书》已经很久了……”

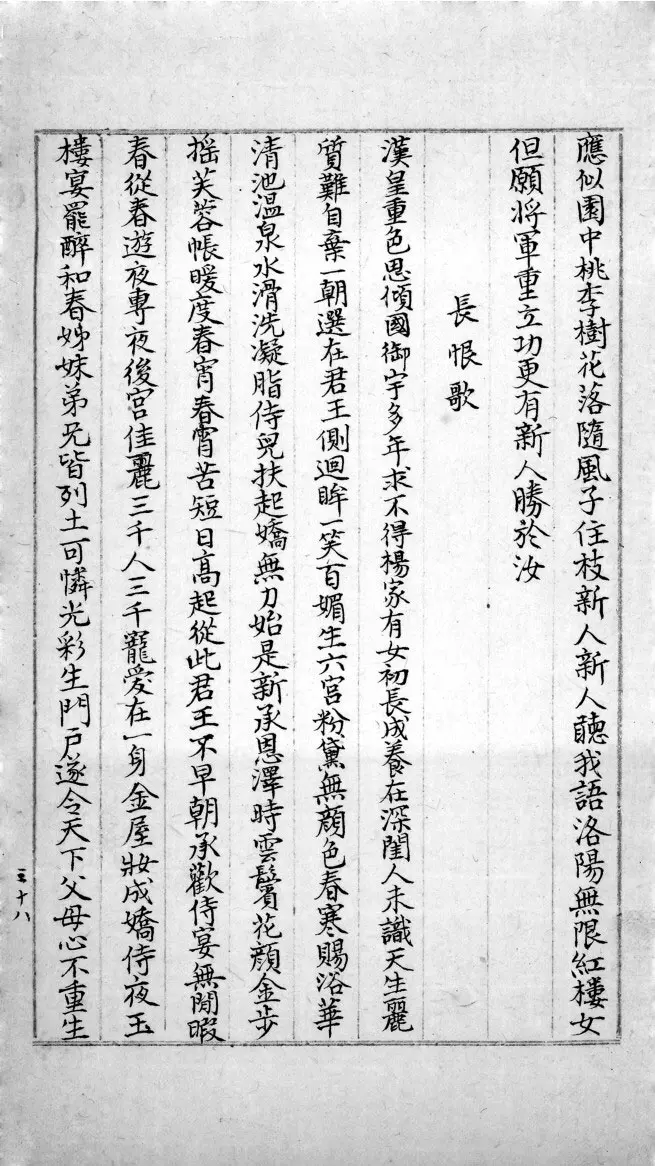

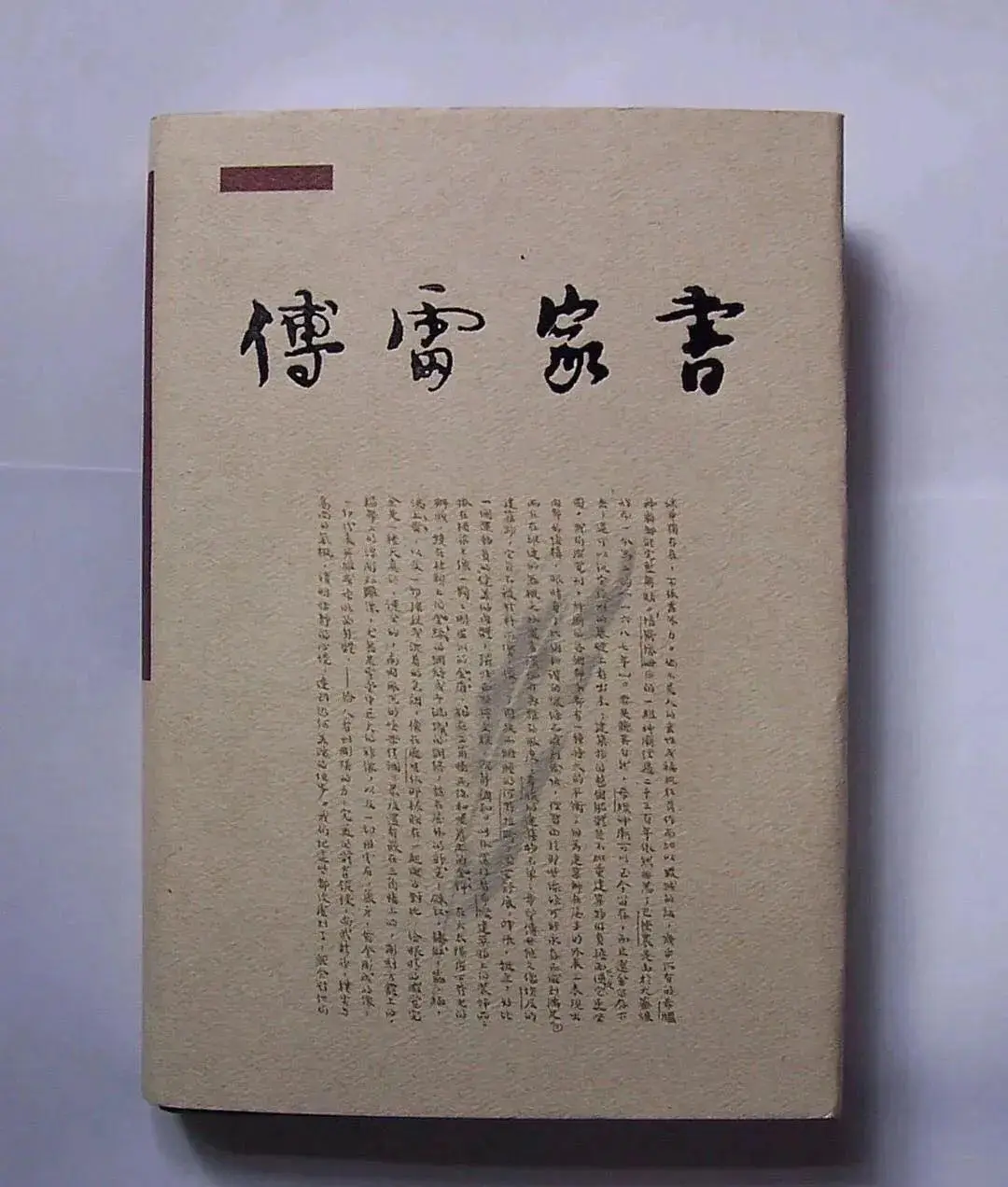

·《傅雷家书》1981年第一次出版。

“我东方人的根真是深”

从《傅雷家书》中的求学青年的身份剥离开,作为音乐大师的傅聪,在音乐领域的风格,始终离不开他在国内受到的文化浸染。

傅聪并不是一位炫技型的钢琴家,也不是如江湖传说手速可以快到“燃”爆的类型,在他指尖演奏出的肖邦、舒曼、舒伯特的作品,始终绵延出一种深邃的东方韵味。

“我的东方人的根真是深,好像越是对西方文化钻得深,越发现蕴藏在我内心里的东方气质。”傅聪曾这样描述自己骨子里的东西。

首次在国际比赛上拿奖之后,傅聪在写给父亲的家书中曾提到:中国人诗词中含蓄的、浪漫的家国情怀像极了肖邦的内心。大概这也是他的演奏风格可以在肖邦的故乡为众多乐迷所心醉的原因,波兰人曾将他称为“最懂肖邦的人”。

·傅聪的音乐专辑。

1959年起,为了艺术背井离乡的傅聪,一度也曾在特殊的历史大环境下被扣上“叛国”的帽子。但他在刚到伦敦之时,就对报界公开发表声明,给自己定下了3条规矩:不入英国国籍,不去台湾省,不说不利祖国的话、不做不利祖国的事。

几年后,身为著名钢琴家的傅聪由于经常在各国演出,手中持有的中国护照签证存在诸多不便。“迫不得已”之下,他只得打破了自己定下的第一条“不入英国国籍”的规矩。

在“文革”结束后,傅聪第一时间开启回国演出。1976年,他在中央音乐学院举行了音乐会。之后,他几乎每年都回国演奏、讲学,在北京、上海、西安、成都、昆明等地,处处留下了他的音乐足迹。

·2010年,傅聪在国家大剧院演出。

作为钢琴教育家,傅聪一直和伦敦皇家音乐学院保持密切的关系,也因此结识了许多中国钢琴家。不论是给郎朗推荐《人间词话》,还是让李云迪备受启迪,傅聪对中国钢琴家的影响深远,与他在推进中国文化在音乐世界的传承方面,一脉相承。

曹可凡在谈到傅聪的音乐风格时,认为他心中始终存在中华民族文化的根,“有人问他对贝多芬和莫扎特的看法,他就说一个像杜甫,一个像李白。他会用‘无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来’来解读西方音乐,他对中华文化的那种爱,很难用语言去表达。”

在曹可凡看来,傅聪身为一个骨子里的上海人,他对故乡的怀念,往往是体现在味蕾上,每次到上海都要重吃一遍上海菜。“我觉得他的这一辈子其实没有离开过祖国,没有离开过上海。”来源:环球人物

转载请超链接注明:头条资讯 » 曾被骂卖国贼,傅聪因新冠去世,给自己定规矩:不去台湾,不骂祖国

免责声明

:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。