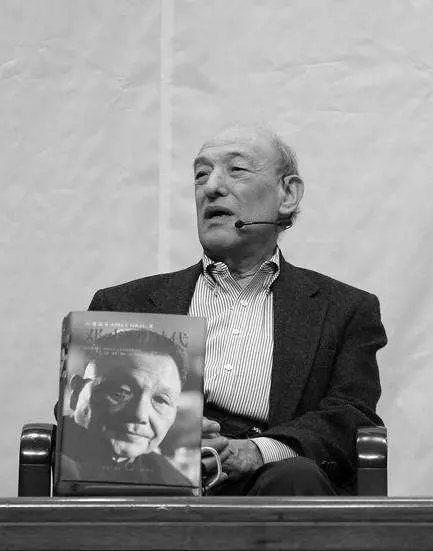

▲美国著名中国问题专家、哈佛大学荣休教授傅高义于当地时间20日在马萨诸塞州剑桥的一家医院去世,享年90岁。

1979年,致力于东亚研究的哈佛学者傅高义出版了《日本第一》一书,在日本、其母国美国及世界多地引起了巨大反响,一时成为西方政经界炙手可热的必读书。彼时正逢战后日本经济即将起飞之时,随后到来的上世纪八十年代日本泡沫经济全盛时期,准确印证了傅高义的预测。然而九十年代以后,日本泡沫经济破裂,银行和金融业出现危机,经济开始持续衰退,数年中总有人会问傅高义:“您现在后悔写下《日本第一》了吗?您哪里出错了吗?”

2000年,傅高义又出版了一本《日本还是第一吗》,作为对这些问题的回应,其中文版最近也在国内推出。他在书中纠正说,“日本第一”的意思并非是说日本就是已经超越美国的世界最大经济体,而是指出日本人在很多领域都做得不错,取得了世界第一的成就,比如,有世界最好的基础教育水平、犯罪率世界最低、企业拥有高水平忠诚度、官僚机构广纳贤才、工业制造是品质保证……这些因素一度推动了日本上世纪七八十年代的腾飞,时至今日也没有发生大的变化。基于种种后续的观察,他认为,自己当初对日本的观察、描述和预测并不为错。此外,人们特别是美国人过于被“日本第一”这四个字抓住眼球,以至于忽略了一个可能更为重要的副标题“对美国的启示”——傅高义写这本书,完全是从一个美国人的角度出发的,希望当时刚结束越战、元气大伤的美国能够从中汲取日本发展的经验教训,从某个角度说,也是为了“美国第一”。

与前作一样,《日本还是第一吗》是一部面向大众的通俗读物,与其说是傅高义对自己东亚社会学研究的赓续,不如说是一次对他自身日本研究经历的回顾,充满了不乏温情色彩的个人回忆。上世纪五十年代中期,还是哈佛博士生的傅高义在做关于家庭与心理卫生的课题,导师建议他开放学术视野,不妨去一个文化差异较大的国家做研究,这样才能更客观看待美国社会。于是,傅高义和当时的妻子苏珊娜选择举家来到日本,进行了两年的田野调查,这促成了他第一本关于日本的著作《日本新中产阶级》的诞生。此后,傅高义每年都至少访问一次日本,长久、持续地观察这个东方社会。他初到日本时,当时日本才刚刚清理干净战争的瓦砾,生活各方面和美国相比落后不少,人们经济大都比较拮据,日美关系也一度紧张,从表面上看,没有任何迹象能显示这里不久后会崛起成为世界最具活力的经济体,但到了六十年代尤其1964年东京奥运会以后,他发现这个国家正在发生变化,经济发展速度比美国快得多。

《日本第一》成书后,不出意外反响巨大,对日本人而言,是对自信心的一次重要建设(不少日本人表示,连哈佛教授都认为我们做得很好,我们肯定做了一些正确的事),对美国人来说,却成了一个颇有冒犯性的争论,傅高义被认为是“带着玫瑰色的眼镜打量日本”。不过,很快日本就令世界瞠目结舌,特别是1985年《广场协议》签订之后,日元短期内大规模升值,从普通老百姓到日本企业,都在海外开启了肆无忌惮的“买买买”模式。日本车也横扫美国市场,老牌的福特、通用等品牌都敌不过丰田,美国人觉得日本货大量在美倾销。他们终于将目光投向这股“远东神秘力量”,不少公司开始像日本当初学习西方那样,反过来向日本学习,譬如质量管控、分包系统等等。傅高义认为,这些都是日本可以向美国提供的经验,“日本的竞争力会为美国经济复苏铺平道路”。此外,他建议美国政府也可以学习日本政府模式,加强宏观调控,增强政府和企业之间的合作。

看似蒸蒸日上的日本经济,随着九十年代的到来出现停滞,在黄金岁月中从自信变得自负的日本人,在遭遇泡沫经济破裂后的低谷时感到无所适从。问题出在哪里?这也是傅高义在这本回应之书中所反思的问题。他认为,一个重要的原因是世界变了,而日本没有赶上这个变化的新局势。在经济发展期、行业初创期,日本的政府官僚体系、基础教育水平、普遍的企业忠诚度等等优点为日本飞速迎头赶上提供了便利,但当进入发展平稳期,同时迎来了一个崭新的全球化阶段时,就需要对这些进行修正,以能够针对快速变化的全球市场做出更有弹性的回应,而在这一点上,日本迟迟未能做到。譬如在教育上,日本学生学习很努力,尽力在升学考试中取得好分数,国际比赛也表现突出,但另一方面,大学过于官僚化,企业招聘时过于看重学校,学生规矩有余而创造力不足,缺乏能面对国际社会的人才。工商业、文化产业也是如此,首先考虑的是本国市场,国际化程度不够,没能积极融入全球化市场。

不过,傅高义强调说,尽管日本不是“第一”,但它仍比许多外国人想象得强大,并非如很多人想象的那样陷于危机与萧条中。即使泡沫经济破灭,社会却并没有崩溃,依然在有序地运行,经济上还能在长达将近二十年的时间里作为世界第二大经济体,直到2010年才被中国超越。本书译者沙青青长期关注日本社会,他也提出要客观看待日本所谓的“不景气”,这是相对1980年代而论的,并不意味着整个国家、社会管理陷入失败。他认为,从社会学或者从社会发展角度来说,日本可被视为进入超稳定状态的后现代国家,政治结构稳定,通胀几乎为零,基本不会有什么大的变化和波澜。“这种状态有利有弊,好的方面是整个社会非常安稳,老百姓过日子非常太平;坏的方面是整个社会在中国人看来很无聊,死气沉沉的。”

在这部小书中,傅高义也将目光更多投向迅速崛起的中国,对比了中日的现状和未来发展。事实上,他自己在学术选择上也是如此,70多岁刻苦学习中文,还于八旬高龄时出版了《邓小平时代》。对于普通中国读者来说,这本书最大的意义或许也在于将日本作为一面观照中国的镜子,现在的中国和曾经的日本有太多相似的地方,这个发展的时间差,使得日本的经验和教训对我们来说都相当珍贵,认真领会前车之鉴,中国才会在面临歧路时做出正确的决策。

转载请超链接注明:头条资讯 » 傅高义出版《日本第一》后的二十年发生了什么?

免责声明

:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。