钱江晚报·小时新闻记者 张瑾华

在故宫书写整个世界。潘石屹摄于2019年。

大雪节气前,作为一个幸福的“故宫人”,祝勇已经静静欣赏过这个冬天故宫的第一场雪。

祝勇生于1968年。一年又一年的故宫生涯,他已经算不清楚,自己见证过多少场故宫的雪了。

他也算不清楚,自己为故宫写了多少万字了。只记得写故宫的书,将要迎来第十部。

祝勇现供职于故宫博物院故宫学研究所,作为故宫博物院文化传播研究所所长,名正言顺地和故宫长厮守,在很多人眼中,这是个幸福的职业。今年又恰逢故宫600年华诞,故宫几乎成了全民“网红”,故宫的一年四季,故宫时间深处的那些往事,吸引着大众的注意力。而祝勇,却在这关于故宫的喧嚣着,日复一日地进行着自己的书写,这时候,故宫于他又是宁静的。他特别珍视故宫这个宁静的环境,觉得很温暖。

自2011年始,他呆在这六百年大宫殿的边上,近一点,远一点,高一点,低一点地看着,就这样以一个学者、一个作家的姿势,看了数年。祝勇也从人们心目中的那个写大散文和历史随笔,同时制作着各种历史题材纪录片的祝勇,成为一名“故宫专业户”。

“弱水三千,我只取一瓢饮。”这一瓢深情,正是故宫。

作为一个沈阳人,他或许也没有想到,自己走着走着,就从“盛京”走到了“帝京”,又走进了紫禁城。

岁末的一日,祝勇风尘仆仆地来到了温州。当天晚上,他在温州琦君文学馆领了琦君散文奖作品奖。这是个收获的季节,第二天,他在瓯江边上匆匆地采了风,下午就匆匆赶回北京。他在故宫上班,回去还有一大堆事儿等着呢。

一个人,对故宫要多年如一日地保持专注,保持新鲜感,甚至还要保持着一份痴心,也不是件容易的事。《故宫六百年》的得奖,或许正是一种岁月对痴人的奖赏。

“在故宫,可以慢慢沉下来。”祝勇说。那么,徘徊在故宫内外庭院的他,在想些什么?

他有他自己看故宫的方式。有人说祝勇应该写一部关于故宫的小说,祝勇说,如果他写一部故宫的小说,那一定不是宫斗的,也不是歌颂帝王的,而是一部关于人的、充满复杂人性的小说,与所有写明宫、清宫的小说都不同的小说。

对于当下的一些文化怪现状,从六百年的时间深处擡头的祝勇保持着自己的那份清醒。他说,每个人都在享受着现代文明的成果,如果还像有些人那样只关注龙椅,关注宫斗,脑袋后面的辫子还没有剪掉,与现代性的立场相矛盾了。

记者在温州与祝勇匆匆见了一面,不及深聊,等他回京后,继续我们的对话——

在故宫上班。

【就像写一个人,每天与他朝夕相处】

《钱江晚报》:故宫的书至今写了几百万字了吧?总共多少部?

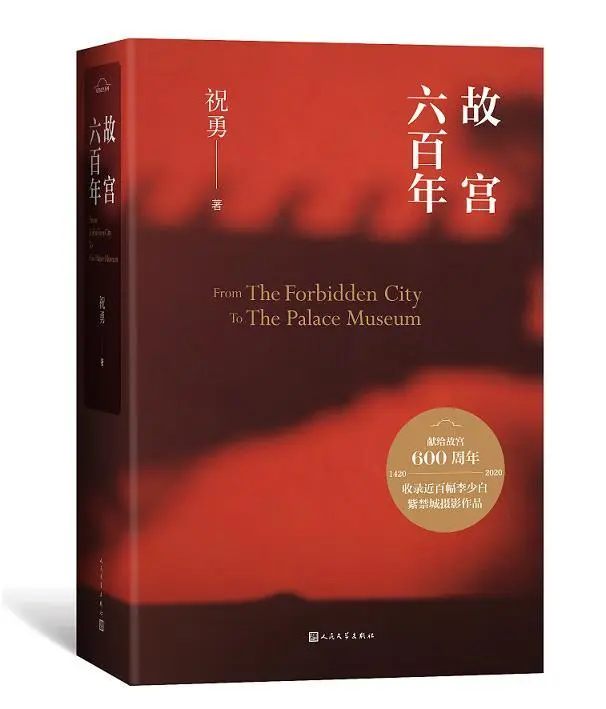

祝勇:我没有算过总字数,因为它在不断变化中,还会增加,也有一些自己不太满意的作品,修订以后再版,或者干脆不出版了。写故宫的书,目前已在人民文学出版社出版了九本,明年春天出版第十本。这十本书,人民文学出版社起了一个总名:《祝勇故宫系列》。明年十本出齐,估计人民文学出版社将出版一个纪念版。

《钱江晚报》:我们知道你开始写历史文化随笔是90年代初吧?后来是什么契机让你将历史题材的随笔渐渐聚焦到了故宫上面?

祝勇:2011年,是辛亥革命一百周年,这一年,完成了十集纪录片《辛亥》,我就调入故宫博物院工作了。在此之前,零零散散写过一些关于故宫的书,比如《旧宫殿》。我写《血朝廷》时还没有调入故宫,出版时差不多就调入了。2012年开始比较集中写故宫,尤其在散文方面。第一篇散文是《永和九年的那场醉》,2013年在《十月》杂志上开了一个专栏,叫《故宫的风花雪月》,当年出版了一个集子,就以这个篇名为书名。2014年又在《十月》杂志上开了一个专栏,叫《故宫的隐秘角落》,后来也出版了单行本。前几天在温州参加“琦君文学奖”颁奖,遇到《十月》主编陈东捷先生,我还对他说,我在《十月》杂志上的专栏是我写作的一个拐点,从此“专业”写故宫。

《钱江晚报》:自从你上班也在故宫,等于每天身在其中,跟故宫进行着对话,在故宫内外,你看世界,看历史的心情,眼光是否发生了变化?

祝勇:就像写一个人,每天与他朝夕相处,对他十分熟悉,对他的认识也就更深,与偶然一见的感觉不一样。故宫已经成为我日常生活、工作的一部分,对它的节律、气息,我都非常熟悉。但我对它依然有新鲜感,这就是古代经典建筑的力量所在,是历史的魅力所在。它永远让我感到震撼,在它背后,还有太多没有说出的秘密,我对它的认识,永无止境。

《钱江晚报》:在写关于故宫的随笔系列时,你觉得讲故事重要,还是让曾经在这个禁城里的人物们一个个鲜活起来重要,或者,表达你对历史思考的一些观点是第一重要的?写了这么多年的历史随笔,你能够概括一下自己的“祝派历史”的风格和趣味吗?

祝勇:我对故宫的书写,有感性的成份,也有理性的成份。没有感性就不是文学了,文学是人学,就是寻找人与人精神相通的地方,曾经在故宫里生活的人已成历史人物,在现实生活中已经没有这样的人了,像帝王将相、宫女太监,这是他们的特殊之处,但在我看来,他们也是普通人,处在特殊时空中的普通人,或者说,他们就是人,假如忽略他们穿戴的凤冠龙袍,他们就是和我们一样的人。我试图通过自己的笔触,寻找我们与他们的精神连接点。甚至于,已经无法区分谁是“我们”谁是“他们”,其实都是“我们”。“他们”是历史中的“我们”,“我们”可以设身处地地感受到“他们”在自己时空中的困境、纠结、选择,“他们”的一个又一个“选择”,使“他们”最终成了“我们”。这涉及到个人与历史的关系,又是一个理性命题了。在我的书写中,感性和理性是融在一起的。写历史不能戏说,不能猎奇,“历史是现在与过去之间永无止境的问答交流”,我希望我的作品有“交流感”,历史不是与现实没有关系的过去,所有业已消失的人物都与我们有关联。我不敢说有什么“祝派历史”,但我的确有我的风格和追求。

故宫老照片。

【故宫有无限的“新”的事物吸引着我】

《钱江晚报》:作为一个中国人这几年特别关注的历史写作“富矿”,你面对它时,会不会感到瓶颈,或者因为可能的明清两个断代历史的时间跨度上的局限,会不会有审美疲劳?还将继续挖掘、穷尽故宫这个宝藏吗?如果将目光暂时从故宫上移开,那么你会关注什么?

祝勇:我写过的每一个题目,都是可以无限延续的,比如《故宫的古物之美》《故宫的隐秘角落》。如果只是关注一个点,或者只用一种方法去表达,的确会产生审美疲劳。所幸的是,故宫是您所说的“富矿”,有无限的“新”的事物吸引着我。那些“新”的事物,其实是旧的事物。因为旧,离我们过于遥远,所以让我们感到陌生,因为陌生,所以感觉“新鲜”。越是“旧”的事物,我们可能越发感觉到“新”。目前我在尝试一种更“新”的写作来表达故宫,当然,对我来说是“新”的。

前些日子开始阅读美国作家、哲学家、历史学家威尔·杜兰特与其夫人阿里尔·杜兰特所写的煌煌大著《文明的故事》,共十一部十五卷,我目前正在写一个多卷本,虽然不像《文明的故事》那样规模宏大,但我可能会像《文明的故事》一样,提供给你一个整体的历史观,不是碎片化和专业化的,像季羡林先生所说的,“把无羁的热情和横溢的才华完美地结合在一起”,当然,在此期间,我还会写一些灵性的、短小的作品,表达我对故宫及其收藏的文物的感触。

《钱江晚报》:在故宫,哪个房子是你呆过最多的?你跟它有什么故事吗?你最喜欢其中哪个建筑,为什么?

祝勇:我呆过的最多的房子当然是我的办公室,在紫禁城西北角,在城墙内、角楼下的一个前后三进四合院,原来是故宫里的城隍庙,是清代雍正年间建的,供奉的是城隍之神,以保佑这座宫城。故宫里许多建筑我都很喜欢,但我尤其喜欢这组建筑,因为它和我的工作生活息息相关。在故宫工作这么多年,在这个小院里度过了无数的春秋冬夏,对它已无比熟悉,对它的一砖一瓦也很有感情。现在故宫研究院就设在这座小院里,有不同门类专家在这里工作,大家相处和谐,像一个大家庭。孔子曰:“三人行,必有我师。”在研究院,每一位专家都是我的老师。他们在各处的领域里都有极深的造诣。我有什么问题,就找他们答疑解惑。故宫博物院是一所永远毕不了业的大学。

《钱江晚报》:“2020年的第一场雪,比平常来得更早一些”,我看到你的朋友圈晒出了银装素裹的紫禁城,故宫每年因雪而成为“全民网红”,你觉得这种“红”,是基于某种人们对历史的兴趣与探究,还是因为审美,四季的风花雪月这些元素?

祝勇:故宫是美的。故宫的美不是孤立的,而是与世界,与自然,与生命联通的。有人问我,故宫什么时候最美,我说故宫四季皆美。人们说春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪,用此来形容故宫,再合适不过。比如北方的冬天,百花凋落,给人肃杀感,尤其下雪,更让人感到彻骨的荒寒,但故宫的古建筑,在白雪映衬下,不仅不显得肃杀,却反而显得更美、更壮丽。这让我们不能不佩服古代建筑师的美学造诣。四季晨昏,故宫各有其美,所以故宫本身也是有生命的,在不同的时节表现出不同的节律与韵味。这觉得这是人们喜欢故宫的一个很重要的原因。

《钱江晚报》:《故宫六百年》刚获得京东文物考古图书榜第一名,你对书的畅销这件事怎么看?写作时会不会追求畅销,比如为了更畅销,寻求一种更接近大众的表达方式,或者放低自己的身段和姿态“与民同乐”?

祝勇:我在写作时并不追求畅销,畅销其实也不是作者可以“追求”来的。在写作时,我比较我行我素,按自己的想法写,这样作品才有个性,我喜欢写作个性,讨厌千篇一律。假如读者喜欢,我想读者喜欢的是这种表达上的个性。写故宫的书很多,我相信我的写法与任何人都不同。但另一方面,表达的效果也是重要的,因为写作是一种交流,把读者当作“倾谈”的对象,这不是取悦读者,而是心里不能没有读者。巴金说过,“把心献给读者”,我相信读者的品位,相信好的作品会赢得更多的读者。

【尽管有许多人,最终连名字都没有留下】

《钱江晚报》:写故宫,意味着经常要聚焦权力的金字塔顶端的那些变幻,那些角逐,那些人性深处,那么站在那么高的位置,你写作时又如何跟芸芸众生里的低微处接上呢?是否需要去体察低微处的尘土飞扬?

祝勇:紫禁城是一座城,城里什么人都有,就是你所说的芸芸众生。帝王、后妃其实也是芸芸众生,太监、宫女当然更是。万物众生皆平等,我们今天回看历史,应当站在一个平等的立场上看他们,不应神化帝王,而不见宫殿里的普通众生。紫禁城六百年,所有人的命运纠集在一起,形成了历史大命运。在这座城里,每一个人的命运都是历史命运的一部分,都是荡气回肠的,尽管有许多人,最终连名字都没有留下。但他们是可以被看见的,好的作品会见证他们的存在。历史的进步,体现为我们不再以封建等级观念来看待他们。

《钱江晚报》:你是否注意到了明清两朝进出故宫的外部力量,比如那些外国人,他们在其中起到了怎样的作用?他们有一个群像吗?他们眼中有一个相似的中国吗?你对谁最感兴趣?他们在故宫的出现,是否都意味着一种“新”的到来?你怎样看待这些人的影响力?

祝勇:我写过一本书,叫《远路去中国——西方人与中国宫殿的历史纠缠》,也被人民文学出版社列入“祝勇故宫系列”出版了,谈的就是这个问题。这本书讲了五个与中国宫殿(包括太平天国在南京的皇宫)有关的外国人,实际上是把故宫六百年的历史放到一个更大的尺度上,也就是世界的尺度上去考量,也把中国历史和世界(外国)历史打通了。六个多世纪以来,中国没有和世界脱离过关系,中国历史也是和世界(外国)历史互动的结果,这本书就用五个外国人的命运诠释这个道理,许多读者很迷这本书,因为它把中国世界和世界(外国)历史对接起来,严丝合缝,而且有着神奇的对应、互动的关系。

《钱江晚报》:人们常常从故宫了解中国的传统性,有人说“故宫正是了解中国的好教材”,那么假如要从故宫这个视角打量中国的现代性呢,你觉得有什么话要说?

祝勇:我们平常所说的“故宫”一词,一般有两层意思:第一,“故宫”的意思,是“从前的宫殿”,就是紫禁城,是明清两代皇帝生活、理政的地方;第二,人们把“故宫”当作故宫博物院的简称,故宫博物院,是一个收藏了多达186万件套文物的博物院,当然,紫禁城这座建筑,也是这个博物院里的收藏,而且是故宫博物院内最大的文物。这两个意思经常混用,分不开。

简单说吧,第一个意思里的故宫(即紫禁城),是一个历史遗留物,是皇宫;而第二个意思里的“故宫(博物院)”,是一个现代概念,是博物院,是中国走向现代化的成果。帝王的皇宫变成了人民的博物院,空间没有变,但它的属性变了,表明中国的巨大进步。

博物院(馆)的建立本身就是现代化的成果,在帝制时代,没有博物馆。也正因中国走向了现代,有了博物馆,今天的游客才有可能走进紫禁城,去观看故宫博物院收藏的文物。我们每个人都在享受着现代文明的成果,如果还像有些人那样只关注龙椅,关注宫斗,脑袋后面的辫子还没有剪掉,与现代性的立场相矛盾了。当然,这样的观众只是少数,更多的观众还是痴迷于故宫博物院收藏的186万件套文物所承载的优秀传统文化。

《钱江晚报》:你在琦君散文奖的获奖感言中说:“故宫是一个六百年的宫殿,经历了明清两代的皇宫。六百年当中有无数人在这样一个场域里生生死死、悲欢喜乐。我觉得紫禁城六百年或者说故宫六百年不是一个空洞的概念,它有很多人生活过的痕迹和情感在里面。在回望故宫六百年的时候,不应当仅仅看到的这些建筑、这些物质化的遗产,更多的是看到这些人。《故宫六百年》这个作品,是跟曾经在故宫生活过的人的一个对视,或者是对话。”你觉得故宫如果作为一个文化符号,那么不同的人看待故宫都会有不同的态度,那么这个“故宫”的符号的内涵是否会变得很多元,而很难真正去给它下一个定义呢?好像你自己也是一边写,一边发生某种自我怀疑,“我到底想写什么呢,写了什么呢?”

祝勇:说实话,我不喜欢关于故宫的纪录片里的那些空镜,我觉得空镜太空,我觉得故宫里面是有人的,但那是些什么样的人,他们都在想什么,我们已经很难去把握。有一次一个电视台做节目讲到皇帝选秀,说女孩子过了这一关就好像走上了“星光大道”,我觉得这完全是那个节目导演的想象,历史的情境不是这样的。我看史料,发现有女孩子得知自己选秀成功后大哭的,一入深宫,人生的悲剧自此开始,怎么笑得出来呢?前几天,国家图书馆原馆长詹福瑞老师说我还应该写一部关于故宫的小说,我想,那一定不是宫斗的,也不是歌颂帝王的,而是一部关于人的、充满复杂人性的小说,与所有写明宫、清宫的小说都不同的小说。

《钱江晚报》:进行了这么多年的大散文写作,你对散文写作有什么话要说?你怎么看待曾经风靡上世纪90年代的大散文向这些年大火的“非虚构写作”的变迁?这其中什么特质变了吗?是叙述方式还是价值观上发生了变化?跟中国的社会大转型变迁有关吗?

祝勇:在文学方式书写历史人很多,但写得好的人并不多。除了前面讲到过的是否熟悉史料、是否帖着人性写,我觉得写得好与不好,一个重要的标准是有没有“问题意识”,是不是带着“问题”的眼光去回看历史,而不是把历史知识重述一遍。比如故宫六百年历史,《明史》《清史稿》里都写了,明清那么多的笔记里都记了,把它们再写一遍,只不过是重复而已,最多是把文言翻译而白话文。历史写作的意义并不在此,而在于从历史中发现问题,其中有些是深埋于人性中的问题,有些历史演进的过程中生成的问题。许多问题并未因时间的流逝而流逝,而是滞留在现实中,左右着人们的行为方式、话语方式。问题意识对于写作者是至关重要的,所以我说,有时候提出问题比解决问题更加重要。如今的“非虚构写作”、 大散文写作,与之前的报告文学、散文的写作有所不同,最大的变化在于“问题意识”增加了。许多写作者是带着“问题意识”,而不是带着表扬什么、批判什么的简单目的进入写作的。这背后的原因,是时代的进步给了写作者思考的空间,也给他们的表达提供了更充分的可能性。

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。

转载请超链接注明:头条资讯 » 人物|祝勇:在故宫,尽管有许多人,最终连名字都没有留下

免责声明

:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。