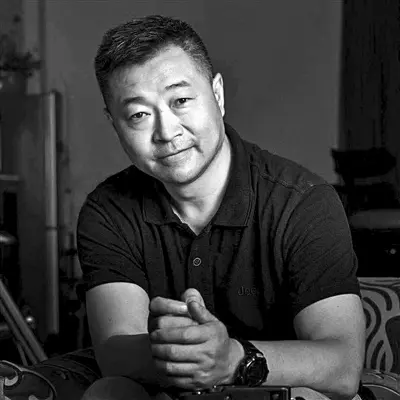

艺术家朱林没有想到,他的摄影个展《洞见·现场》在成都当代影像馆甫一露面,便引起了广泛的社会关注。很多人在那一幅幅以田野调查式拍摄的作品面前驻足良久,有人若有所思,有人流下眼泪。

朱林祖籍阿坝州松潘县,当过工人,后来成为教师、警察。无论命运如何转变,朱林对摄影的痴迷,从少年到白头都不曾改变。20多年来,朱林一个人游荡在“非城非乡”地带,忠实记录了成都这座内陆城市,在这个时代的蜕变过程,让人们真切感受到它的前世今生。多年来沉浸其间,朱林最深切的感受是,“我不是简单地观察和拍摄,而是在和自己对话”。

开着大货车拉煤 依然随身带着速写本

在著名摄影家陈锦眼里,朱林特别擅长讲故事,“他努力用自己的方式讲过去、讲现在,直击人心”。朋友桑清记得,二十年前与朱林刚认识的时候,“他就自驾,摄影、绘画,能写能拍能开车能修车”。在他看来,朱林的镜头反复游走在无人之处,像修行一样下足了功夫,终以坚忍达成了“十年磨一剑,今日露锋芒”。

朱林说话语速不快,克制而冷静。但最近这段时间,每每说起摄影展的故事,他内心常常激动不已,甚至觉得每天都是被那些充满感慨的留言在推着走。署名为丁海燕的观后感令人印象深刻,她说,自己看展时仿佛站在了废墟边缘,闻到两位异族妇女劳作后吸烟飘来的烟味,她甚至有些惭愧,“同为女人,我们还有必要为口红色号不如意而纠结吗?还有必要为了配某款包包而再买一件相搭的外套吗?”几乎每一位看过展览的人都感到很大的触动,人们情不自禁去思考、去寻找自己的答案。人民公安报社社长孙福会也一直关注着展览,并且欣然提笔送出期许:“通过镜头记录历史传递温暖,透过镜头洞悉人性体现责任”。

1962年,朱林出生于都江堰,他自言小学、中学都在动乱年代度过,“该学习的阶段没学什么东西”。幸运的是,在野蛮生长的漫长十年里,他无意间打开了一扇艺术之门,探望到那里的美好。当年在温江的一位邻居是上海人,毕业于上海美院。朱林至今还记得,“他那时候画农民,画我们村里的饲养员,还画牛什么的,画得特别好。我经常偷偷地看他画画,他看到我有兴趣,就教了我一些基本功。后来他调到省美术协会去工作了。”就是在跟邻居接触的这段时间,朱林受到极大的触动,同时也激励着他不断去拜师学艺,下决心想成为一个画家。

1978年恢复高考后,渴望上学的朱林毫不犹豫报考了四川美院。那次的报考盛况他到现在还记得很清楚,“当时有两个报名点,重庆一个点成都一个点,成都的报名点在四川音乐学院。我挑了又挑,拿上自己的作品骑着自行车,早早就从温江出门,骑到成都。然后一路打听着终于找到了音乐学院”。

报考的人特别多,排了很长的队。有老师在校门口的收发室看作品,朱林好不容易排到了,结果老师看了之后,说他的画不是很好,劝他放弃报名。他不服气,又去重新排队。第二次排到,老师一看又是他,嘴上说着“你这作品不行呀”,但看他特别执着,就给他发了一个纸牌,到里头去测试色盲色弱,最后总算领到了一张珍贵的准考证。

那时四川美院的招生比例非常有限,朱林终归没有成为高考的幸运儿。这种情况下他就参加工作了,先学习开大货车,当时算是一项令人羡慕的工作生产技能,要严格选拔训练:半年的理论学习,半年的汽车修理学习,再跟车,跟师傅实践三个月,然后再单独实习。如此这般,经过两年的学习,朱林考取了大货的驾驶执照,被分配到运输公司,常年开着大货车拉煤、拉石头。在跑车的时候,他依然随身带着速写本,到了地方只要有时间就去写生,“那段时间画了不少素描,视野也不断得到开拓”。

1981年,朱林调到温江地区公安处工作,后来又被调到成都公安市局。无论职业角色如何转变,一直以来朱林都保持着对绘画、摄影的爱好。

站在民间视角发掘红军遗迹,受到出版社关注

朱林记得,他初拿起相机开始摄影时,正赶上上世纪八九十年代中国摄影界刮起的一股“到藏地去”风潮。他那时看陈丹青的西藏组画也受到很大影响,再加上身处成都,有着得天独厚的进藏条件。从1990年到2000年的十年间,朱林几乎跑遍全国的五省藏区,西藏、青海、甘肃、四川、云南都留下他深入腹地的足迹,成为他不停采风的地方,拍下了大量图片。

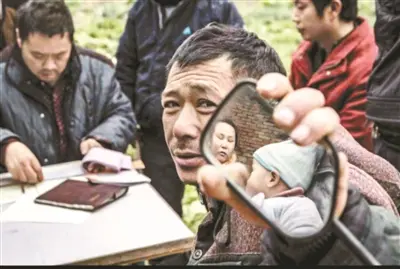

让朱林越来越受到触动的是当地的人文风光。他常常深入探访当地的原住民,在走进藏区的过程中,偶然间朱林发现了大量红军进入藏区时留下的遗迹。“第一次是我到小金县时,看到当地留有很多红军的标语,后来才知道当时一方面军和四方面军在两河口召开过著名的会议”。这引发了他的兴趣和热切关注,他后来查阅了大量历史资料,随之一头扎进去,开始大量拍摄这些鲜为人知的红军遗迹。

朱林边整理素材边在《国家地理》《中国西部》等杂志报纸上撰写专栏,把挖掘出来的一个一个小故事都发表了出来。四川人民出版社的编辑看到报纸杂志上的文章联系到他,经过一番努力,在红军长征胜利七十周年之际出版了《红军长征的民间记忆》。像他这样站在民间视角的挖掘此前还从未有过,后来此书还被评为有关红军的110本优秀文学作品之一。“书出来后反映特别好,不仅全部卖完,还出现了盗版”。朱林觉得,很多不为人知的红军遗迹都特别珍贵,“因为我在行走当中的发现、拍摄,完成了这样一件事,我觉得还是很骄傲的”。

因为做了这件事,2006年公安部组织重走长征路的活动中,朱林从全国15个警种180万报名的人民警察中入选,成为32名队员中的一员,怀着激动的心情重走长征路。他们从瑞金出发,沿着当年中央红军的路线一路北上,经江西、广西到贵州、云南、四川、甘肃、宁夏,最后到达陕西。在此过程中亲眼看到当地老百姓的生活,也引发了他的思考,“怎么样通过我们的行为,让更多的人关注边远山区,才能使边远山区的生活得到更好的改观”。

如果我是他们,我能不能像他们一样坚强?

朱林对底层民众有一种天然的亲近感,他本能地长期关注他们生活的变化,他们和时代的关系,“那种感情好像永远就在脑子里,骨髓里”。进入九十年代后,他发现成都开始飞速地发生变化,农村人口不断向中心城市靠拢,直觉促使他抓紧去拍摄,他渐渐开始了有意识地去寻找那些变化大的地方,“居住在那里的人来自四面八方,比较复杂,他们带有底层民众的共通性”。

朱林拍摄的地点通常都在城郊结合地,好在和他单位所在地的大方向都一致。平时他很早就出家门,先去拍一拍再去上班,下班以后同样先去拍一拍再回家。周六日的时间基本上全部用在摄影上。“十多年我就这样过来了”,朱林直言,“到后来已经不是简单地摄影了,我是想通过这种摄影的行为,更加了解这些生活在社会底层的人,他们的生存状态,他们的所思所想,他们的喜怒哀乐”。

经常有人问朱林,你为什么愿意费这么大力气去拍这些现实题材的摄影作品?朱林微微一笑,“我拍摄他们的时候,经常会自问,如果我是他们,我能不能像他们一样坚强?”

有一件事让朱林特别遗憾。他一直想给一个卖肉大哥的老婆拍一张照片,最终这个心愿也没能达成。“刚开始,卖肉大哥的老婆中风了,我就争取他们的意见,能不能你们两口子合个影?我找一个角度,保证拍出来看不出面瘫”。可是还没等到拍,卖肉大哥的老婆就被送进了重症监护室,“十来天花了十多万,对他们来讲已经是天文数字。最后没办法,他把老婆拉回老家,几天以后她就去世了”。

朱林后来再去那里时,他感受到了别样的温暖。“我就发现他肉铺的生意变得特别好。大家知道了卖肉大哥家里的情况都很同情他,就到他这儿来买肉。卖肉大哥每回称好了肉以后,又会悄悄往里面再加一小块儿肉”。这种普通人身上很柔软的东西落进朱林眼里,像是会发光的魔法,吸引他去拍摄他们,记录他们。后来,朱林和一位带着生病老婆的男人也成了朋友,看到他一边给她治疗一边打工,他不禁特别感叹他的任劳任怨,结果男人告诉他,“如果我不干了,孩子怎么办?小孩子要上学啊”。

朱林总能看到在废墟上玩得很开心的小孩子,他后来发现,如果问到他们“开学回不回老家”?往往一提到这个,他们就会沉默无语,从小孩子眼里、脸上所流露出的表情,他能明显感到孩子们特别舍不得离开父母。

有一个夏天,朱林看见两个小朋友在废墟上玩砖头瓦块,玩得特别投入。他站在那看了一会儿才发现他俩在修一个房子,而且不像一般小朋友玩过家家那样修一个玩具似的房子,他俩是纯粹想修一间完整的、能容纳他俩在里头住的房子。整整三个小时过去,朱林看到他俩差不多把房子算是修成了,“他们用烂了的凉席搭了一个顶棚,还用废墟上的布料在里面铺了一个床铺,结果两个小朋友睡进去了,在里头躺着,安安静静享受着,一脸的满足”。朱林走过去问他俩啥时候搬来的?结果有个小朋友一开口就说,“来成都搬了9次家”;另一个小朋友说,“我都记不清楚我们搬了多少次家”。

一摸到那个温暖的草药水,就觉得人家把你当成自家兄弟了

朱林出去拍摄,几乎每次都有意想不到的收获。他身上似乎有一种魔力,能迅速取得那些居住者的信任。问他有什么秘籍时朱林笑言,“首先要虚拟一个很恰当的身份,再一个就是要真正对他们的生活感兴趣”。有时朱林看到他们正在干拉钢筋、和水泥的力气活,他会很大方地把相机顺手交给站在一旁的人,自己上手去试试轻重。“他们就觉得这个人很有趣,把那么贵重的东西交给我,会觉得你看得上他们,同时也就产生了信任。有时还主动说‘你帮我拍一张’。下次再去老远就主动打招呼,看见我不拍照的时候就过来一起很开心地聊天。”

时间久了,朱林背的书包变得越来越沉,里面装了沉甸甸的照片。都是他帮着照完相再洗出来,下次去时再带上准备送给那些打工人的。让他无奈的是,送不出去的照片越积越多,“等不及收到照片,他们往往已经搬家了”。照片的主人因为各种各样的原因离开,寻找起来非常困难。在和这些农民工接触的过程中,朱林能明显感受到他们与生活在城市中的人不一样。他不断被一种温暖和善良感染着,就像徐徐地被一股温泉滋润着一样。每当这时,也更加坚定他继续拍下去的决心。

朱林印象很深的是,有一个捡拾垃圾的母亲,就凭着微薄的收入不仅供养出来两个女儿,其中一个女儿还考取了第二外国语学院,拿到了全额奖学金。有一次聊天时,邻居们强烈要求看看她的女儿,“那个母亲拿出手机给大家看她女儿的照片,可是当看到邻居们那种极度羡慕的目光,她怕伤害到别人,马上收起手机关照起别人家的小孩”。目睹这一幕的朱林心里一动,“她那种内心的柔软,我看了特别感动”。

有一年端午节朱林照例出门拍照。没想到刚到一个老地方,一个大哥从家里打了一盆水过来招呼他,“兄弟你累了,来洗把脸”。他这才反应过来,南方老百姓过端午时要用一些草药熬成汤,然后用它洗脸,用以祈福祛病。朱林低头一看,一只破旧的洗脸盆,边沿已经用成灰色,破破烂烂的,里面盛了熬好的草药水。他知道那家人平日以捡收垃圾为生,洗不洗?怔了一秒钟朱林伸出了手,“我一摸到那个温暖的水,哎哟,心都暖了,就觉得人家把你当成自家兄弟了”。

越来越打动朱林的是生活在那里的人,他们的那种坚强,那种勇气,那种温情。“他们常常在逼仄的空间,创造出一种奇迹,就像墙砖缝里长出来的野草,生命力特别顽强”。

“米拍”平台的总监王强说起过,看朱林的作品,“里头有一种比较多元,比较有厚度的节奏”。他印象最深的是那张在田埂边竖立着红绿灯的照片:农田还来不及收,公路已经修好,红绿灯都已经栽上,亮闪闪的夹在中间。

在朱林看来,他拍摄这个红绿灯时,“一边是农民的飞地,一边是通往城市的公路”。他当时还意识到一种现实的警示意味,“农村的人口到了城市以后,他应该遵守城市里的交通法规,我拍它实际上是一种警醒,一种开启,一种观念。但是拿来隐藏在艺术里头,让人们更加自主思考到这个东西,有一种柔软在里头”。

很多人都觉得站在那儿,像是看到了自己

最近一段时间以来,来《洞见·现场》参观的人络绎不绝,有人第一天就提出来应该设一个留言簿,还有的人不止一次地前来观看。大家停留最久的是展厅里盖的一间房子前,透过一截水泥墙、一扇窗,能看到房间的一角,外表残破,里面整洁。

这个布展源于朱林一次难忘的拍摄经历,也是他真实看到的生活场景。在他常去的一片农民工居住地,朱林发现差不多有三家人,虽然房子很破烂,但是他们里头的床总是整整齐齐,一尘不染,铺着特别好看的床单。

在和策展人王庆松聊起这个情节时,两个人突然灵光闪现,都觉得应该表现出来,“后来王老师在展厅里还使用了一面镜子,反射出角落里那个非常干净的床和一盏温暖的台灯”。很多人留言说都觉得站在那儿,像是看到了自己。

自己的作品能被艺术大咖王庆松看中并且亲自策展,让朱林特别开心,他直言在一起布展的过程中受益匪浅。他记得最初把素材寄给王庆松时,“王老师是根据颜色、生活场景这样的逻辑挑选出了100张照片”。后来为了这个展王庆松到成都来了三次,“第二次来,聊天时我说起汶川地震时我看到埋在废墟下的孩子,握着相机的手怎么都按不下快门,没想到王老师当时就落泪了”。那次他们谈了很多、很深入,经过这样的心灵碰撞,王庆松推翻之前的想法又重新挑了一遍片子,最终把“儿童”作为了展陈的中心。

展望新的一年,朱林给自己许下两个愿望,一个是在余下的职业生涯中,他想开一门课,把自己三十多年的艺术创作和业务经验跨界融合。这也是他多年行走体会最深的:拍照片就是和人打交道,其实作为警察,更需要懂得如何和人打交道。要想消除人与人之间的隔阂,必须要讲究沟通的方法。他认为公安机关破案不仅仅要凭借现代掌握的高科技手段,最核心的就是要跟形形色色的人打交道。

朱林经常向公安院校新招录的博士生、研究生以及特殊人才讲授群众关系这门课,就是具体面对群众的时候怎么办。“可能我就是一个邻家大哥,可能我就是孩子们的小学老师,只有你的沟通真正多样性,才能获得真实的资料”。他坦言,“我去卖肉的大哥那儿,偶尔会买他点肉;卖鸭子的老奶奶为最后一个鸭子卖不掉发愁时,我就给买走了。这样建立了关系以后,他们就会很乐意跟你谈天。同样,我们民警要是知道民众的疾苦,了解他们的承受力,工作讲方法、政策接地气之后,我想对整个公安,整个警队来讲都是有好处的”。

朱林想用他自己多年的行动树立起一面人文的旗帜,“去倡导一种纯粹的、长期的调查研究的工作方法,对老百姓的层面可能了解得更真,更直接”。

另一个愿望是朱林对自己摄影艺术的思考,“今后十年,拍片上我会关注双城经济圈这个大的题材”。他想一直秉持着一种在客观的环境里去寻找主观事物的方式,“比方说一个充气娃娃被遗弃在废墟上,在拍它时我就会想到农民工的精神和心理的压力”。在朱林的作品中,那些堆积的生活经验自然而然融进了创作,而他恰恰想通过这些不断表达出自己的想法。

文/本报记者 李喆 供图/朱林

SourcePh" style="display:none" />

转载请超链接注明:头条资讯 » 朱林:20年行走成都 看见温暖 也洞见内心

免责声明

:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。