互联网适老问题调查终篇

不知从何时开始,“永远十八岁”成为了年轻一代的口头禅。看似调侃的话语背后,隐隐却透露出了年轻人对于年龄增长后与社会脱节的忧虑与恐惧。

一方面,智能技术快速发展,智能手机、可穿戴产品、智慧屏等数字时代产物逐渐登上C位;另一方面,老龄化持续加速,越来越多老一辈在互联网上“失语”。

不能用、不会用、不想用,让老年人上网真就这么难?从和社会老年学学者贾云竹、日本女子大学社会福利学系教授沈洁等专家及学者的对话中,南方+记者获得了不少线索。

在广东图书馆阅读的老年人读者。广州图书馆供图

不能用?App不适老企业先“背锅”

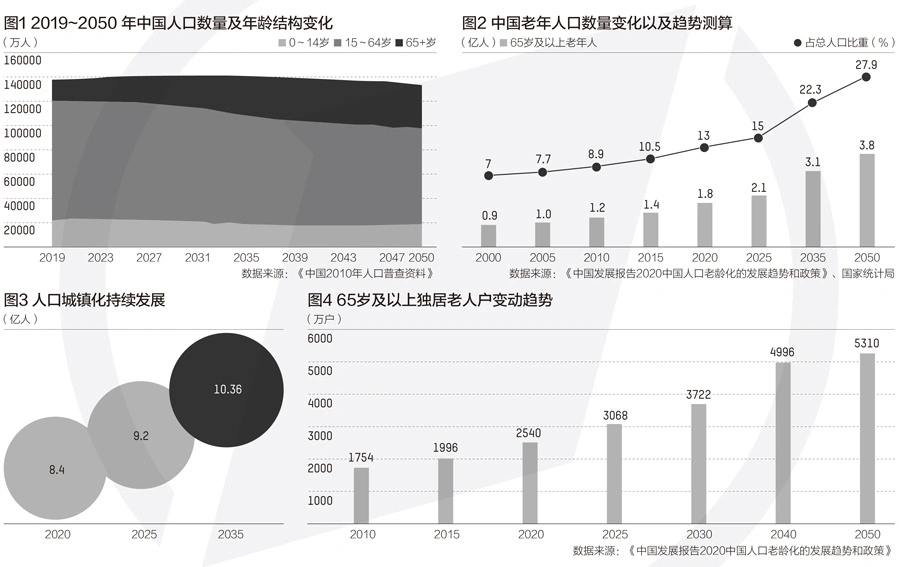

要与互联网时代接轨,第一步,老年人需要有一台拥有能接入网络的电脑或手机。据统计,截至2020年,我国网民中的老年人口占比为10.2%;60岁以上老年群体中,仅有38.1%接触过互联网,其余约1.5亿老年用户处于与数字世界完全隔离的状态。

一方面,政府应发动机构和社会组织尽快推进电脑、智能手机的“村村通”,另一方面,企业也应承担起更多社会责任,加快落实智能设备、功能及服务的适老化改造。以App为例,调查发现,基于手机、智能电视、智能音箱等平台的App及功能服务普遍缺乏“老人模式”。比如,淘宝、支付宝、携程、今日头条等App的页面就存在字号小、模块多等问题,且部分还会穿插广告,这严重阻碍了老年人触网。

为此,去年11月国务院办公厅出台《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》,要求25个国家部委牵头,在政策引导和全社会的共同努力下,有效解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难,让广大老年人更好地适应并融入数字生活。

国务院办公厅《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》

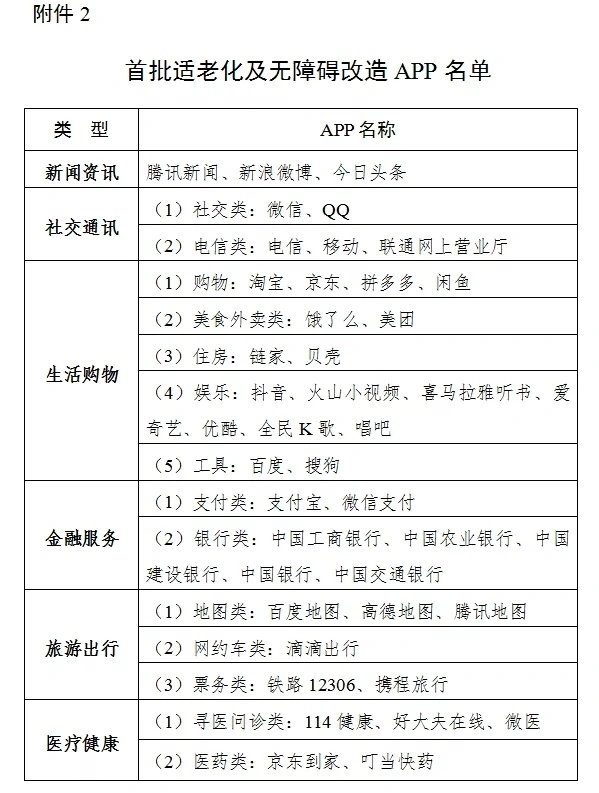

随后在12月,工信部宣布,将自2021年1月起在全国范围内开展为期一年的“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”,首批将完成三大运营商网上营业厅、新浪微博、百度等115个公共服务类网站,和包括微信、淘宝、支付宝、百度地图等在内43个手机App的适老化及无障碍改造,让网站和App对老年用户“更友好”。

工信部首批适老化及无障碍改造APP名单

不仅如此,智能设备自带的“老人模式”也需要更“聪明”。除了提供“简易桌面”,支持放大字号、放大图表、擡高音量、添加紧急联系人等基本功能外,企业也应对老年人对智能设备、智能服务的深层次需求花上更多心思。比如,在智能电视端,考虑到不少老年人只会通过语音识别的方式“搜台”,但却说不准普通话,厂家可以考虑增加对更多地方方言语音识别的支持;在手机端,考虑到老年人对于视频通话、看视频等有强烈需求但却不会操作,可以考虑在设备里加入远程协助、畅联通话等等,降低老年人的学习成本。

不会用?子女“常回家看看”还不够

接入网络只是第一步,要想摆脱“数字难民”身份,学会用网也是老年群体的一门必修课。不过,记者经走访发现,由于字体图标小、页面设计复杂、操作繁琐等原因,多数60岁以上老年人无法掌握微信、支付宝、淘宝、抖音等App的使用方法,少数勉强会基本操作的,也都离不开家人的“言传身教”。

图源:第一财经

不过,通过年轻人来“反哺”老年人是可行,但它也存在不稳定的因素,那就是老年人独居、空巢的比例正在迅速增加。根据中国发展研究基金会发布的《中国人口老龄化发展报告2020》,2010年到2015年我国65岁以上独居老人户数增长了242万户;预计到2050年,我国老年人口将达到5亿,其中独居老人户数将升至5310万户。也就是说,光靠“常回家看看”来实现对老年人的反哺是不够的,建立社会化的数字反哺长效机制才是硬道理。

基于此,社会老年学学者贾云竹建议,各级政府机构发挥财政优势,在社区及城市中心区域打造老年人网络中心或许是可行的方法。她举例称,美国部分NGO机构下设的老年技术服务中心,就对50岁以上长者免费开放计算机,还会提供智能设备使用的培训课程。

夕阳再晨

北京“夕阳再晨”社会服务中心的运作模式也做出了不错的示范。从2011年起,机构就开始组织大学生青年志愿者走进社区,通过科技大讲堂和一对一“青春伴夕阳”模式教授老年人使用电脑、智能手机;志愿者还会指导老年人学习如何网购、挂号、看视频等等。

不少企业也已经行动起来。比如,华为在全国各大零售体验店开展了累计60万场专项培训,还会通过“华为学堂”培训老年人使用手机的功能,“这样的科普讲堂已经在西安、内蒙古等地落地,今年会推广到更多城市。”华为消费者BG企业科持续发展总监刘小军说。

不想用?社会应给予老人“数字包容”

一方面,全行业在加速推进针对老年人的“数字反哺”,另一方面,互联网技术和功能也在与时俱进。从微信、QQ,到抖音、快手......年轻人要紧跟新趋势,站稳互联网潮头都有些困难,更不要提本就与数字世界有些脱节的老年人了。

北京大学心理与认知科学学院副教授张昕也有同感。他表示,出于对新技术的恐惧,“老年人往往不愿意用那些看起来技术特别复杂的,或者用起来不是特别方便的高深的黑科技。”他建议,智能设备及服务在推广阶段,应该特别注重其有用性、易用性。“这个功能是不是实际的能够改变我们的生活?它能不能被很快地学会?这两者对于老年用户能否接受一个新技术是很关键的。”

在此过程中,家庭及社会因素同样扮演着重要作用。在指导长辈使用新兴互联网服务时,“我们应该尊重老年人需求,而不是想当然的从年轻人角度出发,觉得我们认为什么重要。”而从政府层面出发,加强互联网适老政策的宣传,鼓励并引导老年人在能联网、会用网之余,积极投身数字生活也至关重要。

不过,老年人增强个人的数字化能力,并不等于老年人就必须实现从“数字难民”到“数字通”的华丽转身。在长期关注互联网适老议题的清华大学新闻与传播学院教授金兼斌看来,社会环境应该为老年人构筑一个温暖的“缓冲地带”,“就像消除贫困一样,不可能要求每个人的收入达到一定程度,但是如果一个家庭收入达到一定水平就能够得到保证;实现数字脱贫也是一样的。”

日本女子大学社会福利学系教授沈洁也表示,对于老年群体来说,最需要是全社会给予他们的“数字包容”。“我们要营造一个社会环境,让技术更易被触达,让代际之间互动更频繁,理解更顺畅,相互更包容。不能总是考虑技术先行、市场先行,更要考虑如何让科技提供人性化、个性化服务来共同建构一个亲善社会。”

延伸:不止老年人,中年人也面临“数字危机”

提到因不会使用互联网和智能设备而与社会脱节,我们首先会想到老年群体。但事实上,中年人、中老年群体也开始面临“数字困境”。

社会老年学学者贾云竹曾将1960年代前、1960-1980年生、1980年代后这三个不同年龄层的群体,分别划归为“数字难民/数字遗民”“数字移民”和“数字原住民”。在这之中,由于受教育程度普遍偏低,接触信息化、数字化工具为时过晚,老年人融入数字时代的难度最大,但我们不可否认属于中年人的“数字危机”也已经近在眼前。

比如,果壳CEO姬十三就曾分享过在数字化这一块,自己作为中年人的“尴尬”。在他看来,目前大多数互联网工具都倾向于讨好年轻人群体,中年人的需求也容易被忽视。比如,“一些网络用语我们是不懂的,一些应用也很复杂,我们也有点恐惧,不愿意学习新的功能,这种心情和老年人面对这些新App时是一样的,只是他们更被放大。”

这种想法并不是个例。研究发现,在对待新事物、新技术的态度上,年轻人的接受速度远高于中年人及老年人。在微博及其他公开论坛上,常见中年群体分享自己家儿女玩iPad、游戏机、VR眼镜等智能设备“比自己玩得还溜”的发言。在走访记者也发现,不少处于不惑之年及刚刚年过五旬的中年人表现出了对微信、淘宝、滴滴等App的不熟悉。

“我们今天为适老化做一定工作,其实也是在为我们未来做一点工作。当你看到自己孩子的学习能力远高于自己时,你就会想到过二十年以后我们也会面临老年人所面临的问题。”姬十三说。

那么,中年人的“数字危机”何解?推进适老政策落地,鼓励企业对互联网工具进行“适老化”改造,营造“数字包容”环境......帮助老年人“数字脱贫”的种种方法,对于中年人群体也适用。未来当一切机制足够成熟,是不是“永远十八岁”似乎也就不重要了。

写在最后

互联网“适老”问题并非今天才有,而是已经从上个世纪延续至今。只不过,去年一场新冠肺炎疫情让这种情况更加凸显,全社会也开始正视这一问题。尽管已有很大改善,但经过我们团队的走访调查,发现老年人和数字化社会脱节的情况仍然严重。

1月开始,在工信部指导下,主要网站和App的适老化及无障碍改造工作正在有序落实。未来,我们也会持续跟进改造工作的最新进展,发布更多有趣、有用、有深度的报道;也会积极发动媒体人力量,走入社区开展更多对老年人有价值的公益科普活动,敬请期待!

【记者】许隽 周中雨

【统筹】程鹏 赵兵辉

【作者】 许隽;周中雨

南方产业智库

转载请超链接注明:头条资讯 » 回不去的十八岁!互联网应给予老人更多“数字包容”

免责声明

:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。