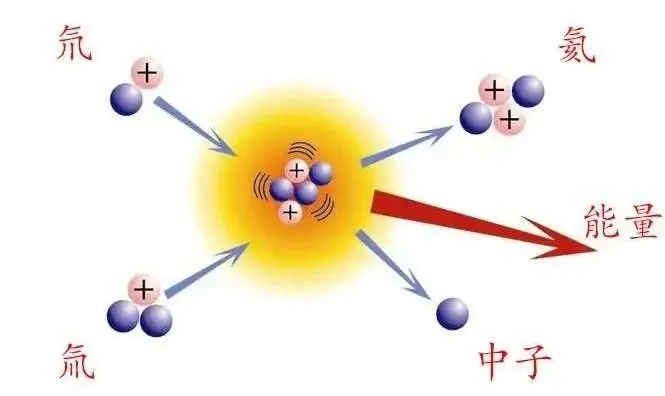

人類能夠造出一個可以控制的太陽嗎?答案就在可控核聚變。

比起現在讓人害怕的核裂變發電技術,可控核聚變沒有嚴重的放射性輻射,也不產生核廢料。而且核聚變必須需要極高的溫度才能激發,也沒有鏈式反應,熄滅了就停了,比起核裂變更加安全可控。

更重要的是,核聚變的燃料是氫的同位素氘和氚。其中氘在海水中儲量非常的豐富,一公斤海水提取出的氘,聚變反應出的能量相當於300公斤汽油,所以用個幾百億年沒問題。

這個項目是對人類頂尖科研能力的挑戰。

1

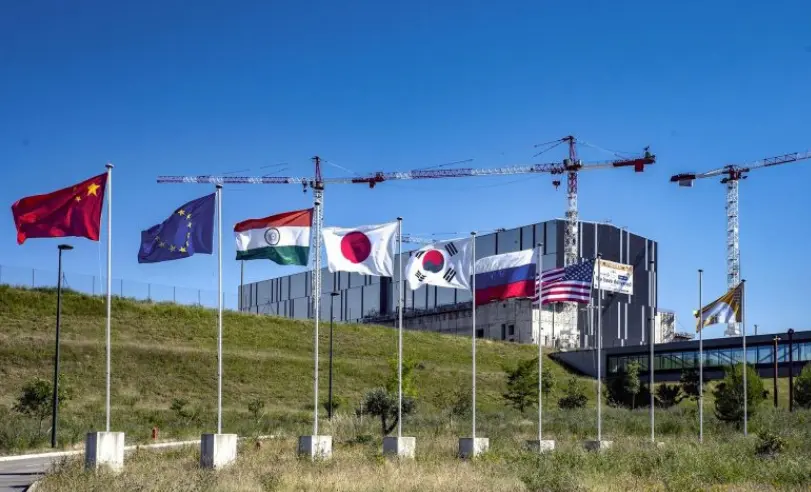

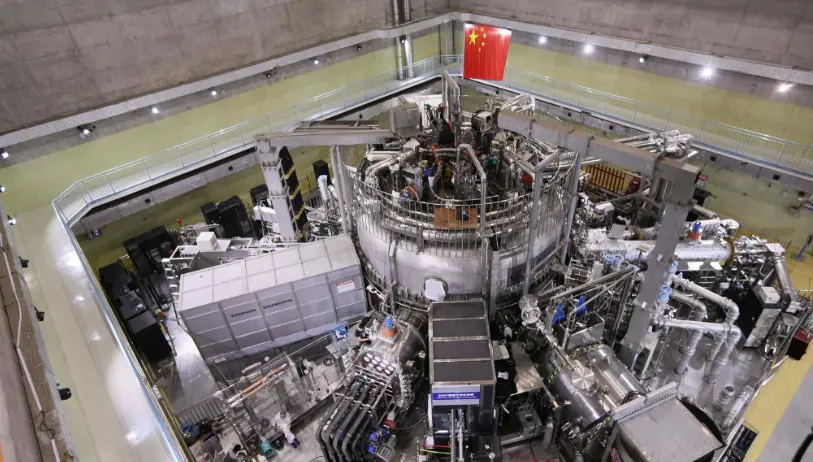

2020年7月28日,法國南部普羅旺斯地區的卡德拉奇,一個當今世界最深遠的國際合作項目——國際熱核實驗反應堆(簡稱:ITER)正在進行關鍵性的安裝啟動儀式,中國領導人特地發去了賀信。

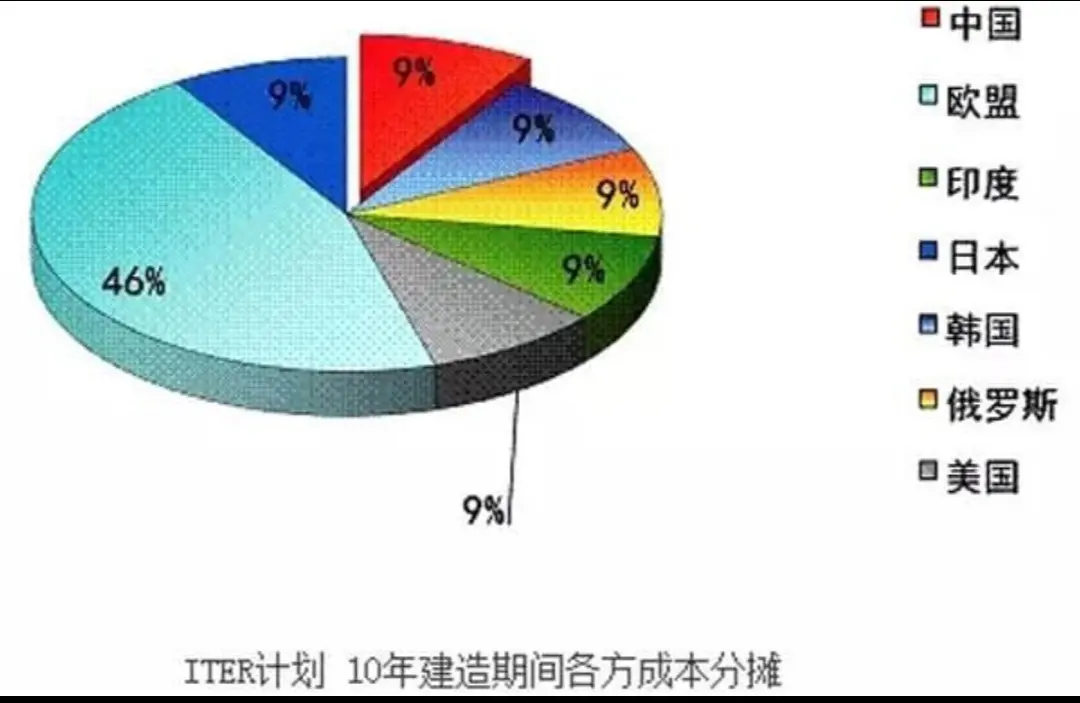

這個項目由中國、歐盟、印度、日本、韓國、俄羅斯和美國共同分擔建設,是人類未來可控核聚變反應堆的原型,也是除國際空間站外最大的國際科研合作項目。

一旦成功,就意味著人類徹底打開了核聚變發電的大門。

ITER項目的起步,要追溯到1985年,即切爾諾貝利事故發生的前一年。

當時,美蘇兩個超級大國在冷戰中鬥得精疲力盡,決定明面上握手言和。作為標誌性舉動,裡根與戈爾巴喬夫在日內瓦峰會上倡議,由美、蘇、日本以及歐共體共同啟動“國際熱核聚變實驗堆”,準備在2010年建成。

但這個象徵和平的合作計劃,一開始就充滿了爾虞我詐,為此後的風波埋下地雷。

實現可控核聚變反應,必須使燃料變成超過1億攝氏度的等離子體,這比太陽核心溫度高5倍多。這種溫度下,基本上沒有材料製成的容器能承受得起,即便地球上最耐高溫的金屬材料鎢,3000℃就會熔化。

在這個關鍵問題上,蘇聯的經驗是全世界最前沿的,否則美國也不會那麼爽快與之合作。

二戰結束不久,蘇聯科學家塔姆和薩哈羅夫兩人提出了“託卡馬克”概念,縮寫TOKAMAK,由環形、室、磁、線圈四個俄文單詞縮寫組成。

他們認為可以對聚變反應的高溫等離子體進行磁約束,不用直接接觸,因此大大降低了對材料的要求,讓可控核聚變的實現成為可能。

1958年,蘇聯建出了世界上第一個託卡馬克裝置——T1。

此後經過不斷完善改進,蘇聯於1969年在T3上取得了非常理想的數據。鑑於門戶之見,有些西方科學家不相信蘇聯的技術,結果蘇聯公開讓英國科學家帶著最先進的紅寶石激光散射儀現場檢測,發現比公佈的數據還要好。

於是,人類的核聚變研究基本跨入了“託卡馬克時代”。

然而,可控核聚變還沒成功,蘇聯自己倒先“劇變”了。

90年代,俄羅斯掙扎在“休克療法”中,經費斷裂、人員流失、工作混亂,各科研單位自顧不暇,可控核聚變研究陷入停滯。最先進的託卡馬克裝置T15也因經費問題於1995年關閉。

被印上郵票的T15

俄羅斯一出問題,美國這邊么蛾子就出來了。

1995年,美國國會突然把核聚變經費削減了1/3,因為美國在化石能源與潛在可再生能源上具有很大優勢,所以核聚變研究不太要緊。

其實,美國政府從80年代開始一直希望企業能出錢,但企業認為即便建成了,也不經濟,所以沒有響應。

更重要的是,在元老院的大佬們看來,既然蘇聯沒了,那麼在這項“過於科幻”的技術上爭個第一意義也不大,於是就掐掉了大部分預算。

1998年,由於嫌ITER項目報價過高,美國眾議院乾脆要求美能源部無條件拒簽下一階段協議,相當於直接退出了這個項目,把明明缺錢但還在各領域努力維繫國際地位的俄羅斯急得不行。

昔日兩大強國眼看著不給力了,日本經濟的泡沫也不斷破裂,而歐洲各國為了統一歐元問題,在財政上更是自顧不暇,於是四方一合計,共同決定延長ITER的項目建設設計。

畢竟這是個大家掏錢的國際項目,如果只有一個人出錢,就等於為其他人白白做嫁衣,所以一個不幹,趁機都不出錢了。

不過,此時真正退出的也只有美國,而歐、俄、日三方各有所圖,所以花了三年重新制定了更省錢的新工程設計方案,準備在國際上再找些國家分攤經費。

這個時候,此前一直被美國排斥在ITER外的中國看到了機會。

2

中國的“可控核聚變”研究,比起《三體》裡文革時期建立的“紅岸基地”更加前瞻,最早起步可以追溯到1955年。

那時新中國剛打完朝鮮戰爭,原子彈還沒有影子,但錢三強等科學家就敏銳地發現了這一前沿領域,提議開展中國自己的可控核聚變研究。次年,“人造太陽”便列入了“12年科學規劃”。

1966年,由核工業西南物理研究院(簡稱西物院)主導的“303工程”在四川樂山上馬。但文革動盪中,全國物理研究工作無法有序協調,所以“303工程”是邊設計、邊施工、邊生產,於1975年建成。

遺憾的是,“303工程”雖然取得了很多開創性的成果,但施工中一再出現大量修改,科技檔案也缺乏整理,最後連國家也未能組織驗收。

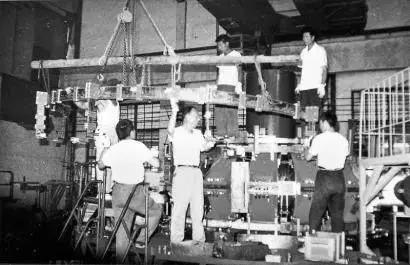

到1970年,世界核聚變研究已經進入“託卡馬克”時代,西物院根據蘇聯公開的一些簡單數據與幾張照片,開始了自己的“託卡馬克”裝置設計建造。

工程歷時15年,於1984年底聯調成功,性能邁入了當時的先進行列,被命名為“中國環流器一號(HL-1)”。

正在組裝的HL-1

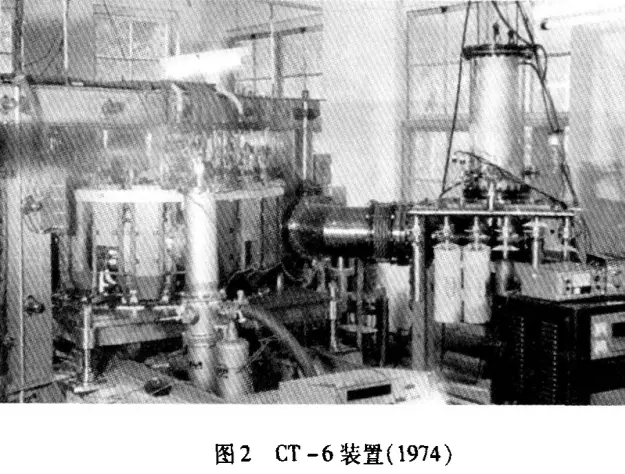

1972年,在合肥中科院物理所,陳春先等人也開始小型託卡馬克裝置的建設, 取名CT-6,意思是“中國託卡馬克”,為中國核聚變研究事業播下星星之火。

70年代是“託卡馬克”全球研究的爆發時期,在閉門多年後,中國核物理和核聚變團隊於1978年帶著自己的實驗數據訪問美國,與日、德、法等國核聚變專家一起參觀了美國普林斯頓大學等離子物理實驗室。

儘管中國的數據比其他國家低了很多,但發達國家的科學家還是震驚於中國在託卡馬克裝置上的研究進度。

到了1992年,各種中小型“託卡馬克環形”裝置已經在全國九個研究機構遍地開花。

然而,作為終極的能源解決方案,可控核聚變技術的難度,決定了這個工程必然需要集全人類之智慧精華才能夠迅速推動,否則只能跟在他人背後,越拖越遠。

90年代初,正當中國陷入美國全方位封鎖制裁的時候,北方正承受解體之痛的蘇聯送來了一份大禮。

1990年,蘇聯第一個“超導託卡馬克裝置”——T7所在研究所的所長寫信給核工業西南物理研究所,表示我這有個好東西,擱著也是封存浪費了,提出有條件送給中國。

大概是因為已經有了“中國環流器一號”,又或者是對方開價有點高,於是西南物理研究所將信轉給了安徽合肥的中科院等離子物理研究所。等離子所通過貸款,用了價值400萬人民幣的兩車皮羽絨衣等物資換回了這件打開未來的神器,成就了一段科研佳話。

隨設備一起入華的,還有一些對國家失去信心,出來謀生的蘇聯科學家。

由於T7託卡馬克裝置是黑進來的,沒有通過立項,所以等離子所很長時間只能發生活費,沒有工資,處處捉襟見肘了,還要供著喜歡喝酒的科學家,年輕人都進不來!

1994年,合肥等離子物理研究所通過將T7消化吸收了國際先進的核聚變研究成果,組裝出了零件全國產的的超導託卡馬克裝置HT-7。

1998年,中國立項了全世界第一臺全超導非圓截面的託卡馬克裝置HT-7U,後來改名為EAST,並積極地為ITER國際合作計劃做準備。

從此以後,中國的聚變研究在國際舞臺上開始嶄露頭角,具有了獨立的一席之地。

3

在美國宣佈退出ITER計劃之時,中國就有核物理科學家趕緊給中央領導寫信,提出了加入ITER的建議,得到了及時的回覆。

於是,由國防科工委、國家科技部和自然基金委組織了科學家們在北京開展研討會,商議需不需要加入全球合作的ITER。

當時中國經濟遠遠不如今天,總體科研經費非常有限,加入ITER就意味著至少要交100億“入場費”,而當時可控核聚變技術的前景又極其不確定,因此加不加入非常難以抉擇,反對聲音實在是不少。

最終在2003年,在科技部牽頭下,中國正式以“平等夥伴”身份加入了ITER談判。

在中國簽署加入ITER談判協議六天後,美國宣佈重返ITER,韓國與印度也緊隨著宣佈加入。

據傳,有參與談判的科學家慶幸地說,要是再晚六天,中國可能就永遠無法加入了。

但談判僅僅是加入的開始,因為ITER是個國際科研合作平臺,你要付出多少與你能得到多少,比拼的是各國參與者的腦力與背後的科研實力,頗有點加入WTO談判的意思。

科技部國際核聚變能源計劃執行中心主任羅德隆回憶當時的情形時說道:

“2003到2006年的日曆上,寫滿無數輪艱難曲折的談判歷程。”

羅德隆帶領團隊用了整整三年時間,編制了一套與ITER組織機制完全契合的標準化項目管理體系。

細到什麼程度呢?比如,一顆螺絲由哪裡生產,怎麼運送到現場,經由何人,在什麼時間安裝,每一步都有明確的標準記錄,出現問題時,可以完整追溯,以確保在未來運行實驗堆時,有針對性地查找問題所在。

因為這是中國第一次以平等的身份,從一開始設計這些遊戲規則的時候就介入進一個國際科研合作項目。

面對橫跨幾十個學科的可控核聚變工程建設問題,如何能在談判中最大程度保護我們的國家利益,吸收國際優秀科研成果,都需要加班加點去討論清楚,不能一拍腦袋就上,否則一不小心真成光出錢的冤大頭了。

這裡只能感慨,沒有從50年前就開始的努力,再有錢,面對核聚變,想伸手都不知道從哪摸起!

2006年5月,中國代表在法國愛麗捨宮簽署了ITER計劃《聯合實施協定》和《特權與豁免協定》。

2007年8月,由各方共同出資的ITER國際聚變能組織正式成立,參與各國分享技術,以採購分包的方式競標一部分設備與施工項目,最後以拼積木的方式在法國總裝,費用按如下比例分攤。

然而,當ITER正式開建後,就命運坎坷,首先曝出費用預估不足,於是一度陷入停工,直到2010年才開建。

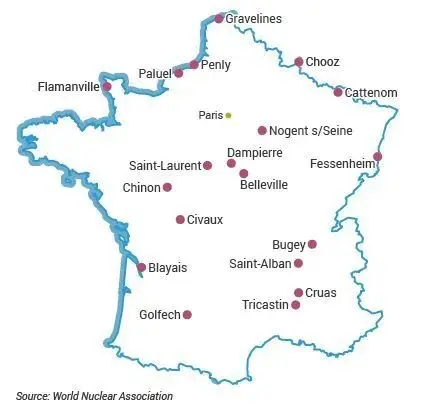

當初,法國之所以能成為ITER的工程所在地,主要是核能早已作為法國的主要能源,核電經驗非常成熟,民眾接受度很高,所以選址、民調、環評、撥款環節非常順利,地理位置也非常優越。

法國核電站遍佈全國

結果2008年之後,法國電力公司遇到嚴重的財務危機,項目超支、電價大漲、建設停滯,還爆出由於偽造鋼材質量報告導致大量關停核反應堆的惡性事件,惹得民怨沸騰,致使法國核電佔比逐漸下降。

可想而知,想要說服國民增加對核聚變的預算更加艱難了。

比法國情況更糟的日本。

儘管日本是唯一一個捱過核爆的國家,但作為石油、煤炭要啥啥沒有的島國,一直非常執迷於核技術,希望一勞永逸擺脫資源缺陷。所以日本在ITER建設地址上,與歐盟支持的法國爭得不可開交。

最終雙方達成和解,工程地址放在法國,為歐洲創造了數以萬計的工作機會與數百億歐元產值。

日本則成為了“特權合作國”,不但是最大的研究人員提供國,還由日本高官壟斷了總幹事一職。此外,日本還被批準與法國合作,在日本本土搞了一個JT-60SA項目,以國際技術為ITER提供技術備份,也稱“衛星託卡馬克”,可謂是好處佔盡。

結果2011年福島核電站洩漏事故直接讓日本的核技術研究陷入停頓,連帶嚴重拖累了ITER的進度,引發預算節節攀升。

第二任日本籍總幹事本島修還發揮了“傳統藝能”,拒絕承認項目延期和員工士氣下降,不願意為計劃大幅延遲、總成本大幅膨脹負責。

不願承擔責任就下臺,第三任總幹事就變成了來自歐洲的伯納德·比戈。他的重要任務就是把ITER從預算與延期大坑裡拉出來。

無奈,這個坑實在是太大了。

2007年,整個項目建設成本原本預估需要100億歐元,2010年開建時增至150億歐元,到了2014年,學術期刊《自然》(Nature)等估算,“ITER的建設總成本已經接近500億美元”。美國能源部則認為到了2025年,總成本還要上升到650億美元。

面對不斷狂飆的成本,美國國內要求再次退出ITER計劃的呼聲不斷高漲,還包括科研機構。這是因為美國政府預算縮減,而ITER的費用擠壓了總量有限的核技術經費,各大研究機構和高校都不願意放棄自己各自為戰的核聚變項目。

所以有人乾脆表示,拯救美國國內核聚變項目的唯一辦法,就是讓美國徹底退出ITER。

這下,美日歐又開始了新一輪相互扯皮,進度拖沓。至於印度則是連自己那份研究人員都沒招滿,其他國家更是隻能出點份子錢,出不了什麼力。

而中國,靠著六天之差爭取的機會,藉助ITER平臺,徹底把自己提升到了國際先進水平。

2014年,俄羅斯國家原子能公司(ROSATOM)副總經理維亞切斯拉夫·佩爾舒科夫就公開表示,只有俄羅斯和中國兩國遵守國際熱核聚變實驗反應堆項目(ITER)的工作進度表,歐盟各國落後將近三年。

2017年12月6日,伯納德·比戈在華盛頓接受中國媒體專訪時,也高度讚揚中國:

“中國的貢獻很大,積極性很高,政府充分支持。迄今,中國一直按時按規格需求交付創新型的特定組件。所以,中國是ITER項目建設真正的典範。”

與此同時,他也用言語敲打美國政府,表示:如果美國沒有按時提供資金……這會破壞整個項目。

據說有一次,中國某領導人參觀了位於法國的ITER,憤慨於整個項目的拖沓與混亂的現狀,於是回國之後,就有了中國自己的ITER——中國聚變工程實驗堆(CFETR)項目,旨在準備在2050年完成聚變工程實驗堆實驗,建設聚變商業示範堆,掌握人類終極能源。

CFETR的立項建設,說明中國從跟隨、學習正式走上了獨立自主趕超世界最先進的道路。

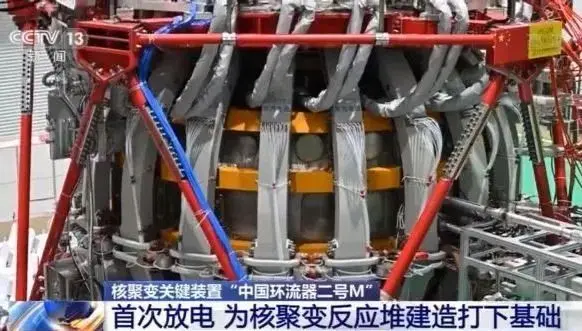

2020年12月4日14時02分,成都雙流,中國環流器指揮控制中心裡,一道道藍色電光,標誌著我國自主設計建造的新一代“人造太陽”——中國環流器二號M(HL-2M)裝置正式建成並實現首次放電。

這是我國目前規模最大、參數最高的先進託卡馬克裝置,標誌著我國正式跨入全球可控核聚變研究前列。

值得一提的是,這一裝置也是我國消化吸收自ITER項目技術的重要平臺。

參與ITER十年,中國有超過3000多位科學家和3000多研究生參與了ITER計劃的相關研究,大大提升了我國在聚變領域的科研、項目管理、專業人才培養能力。

中國由此掌握的特種材料、關鍵設備、極端條件精密製造等關鍵技術,已形成“同步輻射”效應,在航空、航天、電子等前沿領域都實現創新應用。

這些成果最終將推動中國聚變工程實驗堆(CFETR)在三十年後,成為影響你我身邊的現實。

4

很多讀者會認為這種想法太樂觀了。

的確,關於可控核聚變,一直有一個“永遠還差五十年”的段子。

說是很多年前,一群科學家坐在一起開會,樂觀地估計:再有五十年,人類就能用上可控核聚變能源了。幾十年過去了,高中物理老師還在對學生們說:再有五十年,就能實現可控核聚變了。

問題在哪?難道核聚變真的永遠是個渺遠的“泡沫”嗎?

其實,參考當時核裂變的技術發展進度,最初蘇聯科學家對核聚變最樂觀的說法是五年,所以一時間連阿根廷科學家也宣佈實現了核聚變。

當種種不切實際的想法失敗後,真正可行的“託卡馬克”方案把世界各國推到了腳踏實地進行基礎科學研究的軌道上。

但人心難測。

1989年2月23日,美國猶他大學的龐斯和英國南安普敦大學的弗萊西曼,宣稱在實驗室裡實現了冷核聚變,一時引起科學界的轟動,稱為“弗萊西曼-龐斯實驗”,從實驗室一直風靡到了好萊塢,可謂是風頭出盡。

於是,漫威小說中鋼鐵俠胸口那塊“聚能環”,成為了全世界吃瓜群眾最熟知的所謂核聚變裝置。

諷刺的是,這已經被證明是一個坑了各國無數經費的騙局。

大騙子被打倒了,打擦邊球的也不少。

最近,大名鼎鼎的麻省理工大學MIT研究人員就公佈了一個重要進展,表示其研究SPARC核聚變項目被證明可行,可輸出10倍能量,15年內即可商用,遠遠優於現在各國研究的“託卡馬克”裝置。

這個神奇的SPARC是麻省理工與初創公司Commonwealth Fusion Systems合作的項目,是近些年蜂擁進核聚變領域的各路創投資本中,丟出的最響一顆輿論炸彈。

對此,科普博主科技袁人@袁嵐峰引用現“ITER項目遙操作系統”工程師史善爽博士說法,分析表示這個項目只拿了3000萬美元投資,目前所有成果應該都只是模擬仿真,更多應該是利用無數環節中的一個技術突破來吸引更多投資。

回溯歷史,比起技術上的困難,人類內部的利益鬥爭與矛盾,或許才是科技進步最大的阻礙。

它既會無限誇大眼前的成功,讓騙子大行其道,彷彿勝利唾手可得;轉而又無限放大困難,莫名詆譭幾十年的默默奮鬥。

面對ITER這個全球最大的核聚變項目,面對這個本應開啟未來宇宙時代的宏偉計劃,各國貪功求快、心懷鬼胎、各自為戰、唯利是圖,人類被照得醜態百出。

就像《三體》中關於三體人四百年後將入侵的設定。

四百年,足夠幾代人眼前的逍遙放縱,卻也足夠留下那些清醒而痛苦的歷史記憶。

作者用冷峻的文字,寫出了必然來臨卻還尚未到來的真正考驗前,人類那種愚不可及又鮮活至極的醜態。

無論是核工業西南物理研究院還是合肥中科院等離子所,都是當年“三線建設”播撒下的種子。

1968年7月支援三線建設誓師大會

離開一線大城市,在這些半個多世紀前紮根於落後地區的前輩科研人員面前,最困難的不是生活清貧,而是從無到有建立一套科研體系,卻要挑戰人類未來的科技之巔。

對於此後每一屆走入核聚變研究基地的青年人而言,那句“核聚變還差五十年”不是調侃,而是一筆劃到頭的人生。

在2006年成都召開的第21屆“國際聚變能大會”開幕時,出現了這樣一幕:

與會專家與嘉賓全體肅立,為西物院王恩耀研究員以及近兩年辭世的其他國內外核聚變科學家默哀3分鐘。

王老是唐山人,在四川搞核聚技術幾十年, 不為外人所知,卻是聚變領域的“大腕級”人物。

去世前,他對同事唯一的交代是:

“等以後核聚變實驗搞成功了,別忘了在我墳前‘燒’一根菸啊……”

編 輯丨張 楠

校 對丨周 創

校 審丨鍾玥伶

值班編委丨呂通義

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 驚心動魄!六天中逆轉命運的中國核聚變

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。