提起2020年的影視劇集,就不得不提《後翼棄兵》(The Queen's Gambit)。近年來大女主(如《甄嬛傳》)、女性英雄(如《了不起的麥瑟爾夫人》)、女性主義(如《美國夫人》)的劇集層出不窮。若以女性主義視角看待,中國特色的宮廷大女主劇集,多是將傳統社會的男性視角轉向了女性,但總體而言,這種類型的劇集中大女主本身和男性無異,只不過將傳統宏大敘事中的男性換成了女性,其權力結構和生態環境並無改變,少部分劇則會通過所謂的女性魅力柔化政治的殘酷,雖然某種程度上也能像歷史上的武則天一樣起到激勵示範的作用,但其歷史侷限是顯而易見的。女性英雄劇集從男女關係角度而言,更貼近現代理念,女性成為故事的主角,但並不像專門表現女性主義的劇集一樣帶有明確的訴求,只不過由於歷史進程的差異,對於中國觀眾而言變成了某種啟蒙或者指南,當我們看到20世紀50年代的麥瑟爾夫人時,女性在脫口秀(職場)的反映和今天中國女性面臨的困境產生了強烈的共鳴。女性主義劇集目的性則更強一些,故事本身也和理論更為貼合,形成了某種互文。

上述波譜比較寬泛,實際上也沒有絕對的界限,不是一個嚴格的定義,但如果我們暫且使用這個分類,《後翼棄兵》可歸在女性英雄劇的座標當中。在討論女性英雄的故事(story)之前,我們先簡單辨析一下詞源。西方某些不學無術的學者喜歡辯稱歷史(history)是his story(他的故事),應該改成herstory(意為她的故事),雖然其初衷可能是好意,也和早期女性主義者幻想的純女性國度有相通之處,但卻鬧了一個笑話。history來自拉丁語historia,這個詞本身就是陰性的,印歐語系裡很多語言中的“歷史”都是由此而來,而拉丁語的historia可追溯到古希臘語 ἵστωρ (histōr,意為知者、專家),來自原始印歐語*widtōr(知者,英文的wise也是由此而來)。名詞的陰性陽性當然和生理的性別並不總是對應的,其背後的關係還有待語言學家、人類學家進一步考察。而heroine(女英雄)和hero(英雄)之所以會有差異,是因為現代英語的名詞是不再嚴格區分詞性了,但是在拉丁語中這兩個詞的詞綴已經表明了它們分別代表陰性和陽性。而在翻譯過程中,我們會發現,漢語也是一種不區分詞性的語言,在翻譯帶有詞性的外語時,為了區分只好採用偏正短語進行補充,於是heroine變成了女性的英雄(hero),那麼真正值得思考的問題應該是為什麼hero不會翻譯成男性的英雄,為什麼選擇的基準是男性默認為英雄的性別,語言背後的社會動因是什麼?當然英語中還有其他類似的問題,如man、male既代表男性,也可以指代人類;woman的字面意思是wife man(作為妻子、女傭的人),female的前綴fe-可能和拉丁語filius(意為乳頭、吮吸)有關,其字面意思是有乳房可以餵奶的人。這是近年來語言學討論的熱點問題之一,但不是本文討論的主題。這裡只是想說明,當我們使用“女性英雄”這個詞時,其背後已然有了一套評價標準,我們可能無法改變這種現狀,但是應該知曉其動因和本質,we're what we talk。

當然相應的,直到近現代,女性英雄的故事是很少見的。在中國傳統社會,女性在熬成婆之前是沒有任何地位可言的,等她從媳婦變成婆婆之後,她就變成了父權的代表,代替丈夫、父親在家庭、後宮中行使權力,這就是大女主劇集的歷史本質。拙作《清代閨閣之中為什麼出現了一批“女科學家”》指出,即便是清朝富庶地區,女性的著書、習天算也不過是帶有表演性質的、彰顯父權的體現,雖然的確客觀了給予了她們相對寬鬆的文化環境,也的確有個別人活出了自己的色彩,但總體而言和歷史上歌姬表演舞蹈沒有本質區別。伊芙·科索夫斯基·賽吉維克在《男人之間:英國文學與男性同性社會性慾望》(Between Men:English Literature and Male Homosocial Desire)中指出,歐美文學的傳統是通過女性角色展示男性之間的平等的欣賞和愛,如果用這種現代意義上建構的“愛情”套回古代,我們會驚奇的發現這隻會發生在男性和男性之間。可見,無論歷史故事還是文學故事中,女性變成了類似機械降神一般的角色,用康德道義論而言,女性成為了不道德的工具。

女性英雄劇集則將女性從這種窠臼中解救了出來,女性之間也能擁有和男性一樣真摯的情感,當然也可能擁有愛情。不用像傳統宮鬥一樣,女性之間只有為了爭奪男性關注的鬥爭。但是在描繪故事的時候,往往會囿於社會環境和創作動機發生不小的錯位。其中一個典型的案例是《歡樂頌》,這部以歌頌女性友誼為標題的劇集,在故事中體現出來的恰恰不是女性的跨階層互助,而是階層之間的互相利用,她們之間的感情並沒有跨越階層,也許有人會稱之為真實,但是這遠稱不上對男性關係的突破和重述,並沒有表達出女性之間也能有男性之間那些純潔、真摯的感情。

而《後翼棄兵》在這一點上做到了極致,女主徹頭徹尾的變成了一個男人:男人有好兄弟有紅顏知己,女主有好姐妹有藍顏知己;男人可以只有事業,事後一支菸,女主可以一心只有下棋,事後繼續討論棋局;男人可以嗑藥、出軌、放蕩不羈,但仍可以是一個英雄,女主可以嗑藥、有性格缺陷、放蕩不羈,但仍可以是一個女英雄。從這個角度而言,她變成了傳統敘事的男性鏡像,她擁有了傳統敘事中男性擁有的一切:事業、愛情、友情和自我。

另一個值得重視的地方是《後翼棄兵》中對“天才”的塑造。按照“天才”的計量法定義,高爾頓將人的智商進行定量化,在倒鍾型曲線中中間的大部分是常人,右邊5%的小概率人群則為天才。在文學敘事中,這種非常之人即我們熟知的超人。其中一個最為典型也最為人熟知的女性超人,就是神奇女俠。在《與哲學》(Wonder Woman and Philosophy: The Amazonian Mystique)中,不同流派的哲學家對這個角色進行了各種各樣的解讀。誠如《神奇女俠秘史》(The Secret History of Wonder Woman)展示的那樣,這個角色自誕生以來,不同學者對其褒貶不一,有人認為她迎合了男性審美,有人認為她體現了女性主義。但只要抓住性政治的本質是權力這一要旨,就能抓住其精髓。天堂島是20世紀早期純女性烏託邦之島的變種,其核心思想是女性可以不依靠男性獨立運作好一個社會,這個權力結構中可以沒有男性;神奇女俠可能審美上是為了迎合男性市場,武器可能充滿了性癖好的暗示,但是她英勇無比、所向披靡,在戰場上和她的男性戰友相得益彰,即便是身著超短裙,也暗含著我可以這麼穿,但是如果被侵犯我有能力反擊,也必將反擊。她變成了一個打破傳統刻板印象的形象,她一面像所謂的女性,是性感的,是美麗的,另一面又像所謂的男性,是勇敢的,是強大的。後現代或者建構論的學者們早已指出了這一點,並得到了人類學家的確證,所謂男孩子從小喜歡軍事、刀劍、數學,女孩子從小喜歡洋娃娃、刺繡、言情劇,只不過文化濡化的結果。濡化是一個十分精準的人類學家術語,就好像一支毛筆在試紙上滴上一滴墨,整張白紙就會被浸潤成黑色,正如戴維·D·吉爾摩在《發明男性氣概》(Manhood in the Making)中提到的那樣,我們的文化就這樣潤物細無聲地將生理學上的男生、女生培養成社會學上的男性、女性。

《八二年生的金智英》劇照。

超人這個尼採提出的哲學理念離現實生活還太遠的話,亞洲影視劇中出現了另一種英雄敘事,這種敘事根植於東亞的文化圈,女性不僅是被性抑制的,也是被蕩婦羞辱的。在《八二年生的金智英》等作品刻畫的文化氛圍中,西方現代故事中比較習以為常的正常女性角色,變得格外充滿了鬥爭的力量和悲劇色彩,變成了東方特有的悲劇英雄角色。新京報書評週刊的評論文章《亞洲的女性主義書寫,是另一種英雄主義敘事》,將這種敘事和對不義的英雄敘事(尤其是推崇強姦犯、殺人犯等的敘事)做了很好的對比,並列舉了近年來比較優秀的作品。這種不義的英雄敘事本質上,和我們日常生活中在酒桌、會議上看到的誇誇其談的油膩中年男性是一脈相承的。權力編織出來的話語,形成了一種另類的誇耀手段,正如有些教授在課堂公然講述黃色笑話一般。

《後翼棄兵》也採用了一種英雄敘事,而且是現代話語體系的科學英雄敘事。前面已經提過高爾頓提出的智商的概念,這一概念不僅被希特勒濫用成為社會達爾文主義的標杆,也在現當代社會變成另一個科學話語的敘事。正如18世紀的顱相學認為黑人不如白人一般,智商概念提出之後,也被用來論證種族、性別的差異。隨著社會調查方法的改進和教育的普及,這一差別越來越不明顯,於是從一個科學概念變成了一個前置性的默認規則:女性智商不如男性,特別是在從事數學物理這樣的學科研究的時候。和女性讀書不刻苦,容易被感情分心一樣,成為了社會濡化的又一個案例。進而出現了一種論調,凡是取得成績的女性都是靠後天努力,而非先天的天賦,一個典型的案例即是瑪麗·居裡,如劉慈欣《三體1:流浪地球》中對瑪麗·居裡的評價便認為她只是靠不斷重複的實驗才取得成功。而中文的居裡夫人傳記很少提及她和朗之萬的緋聞,《居裡夫人緋聞考》(見《科學的異域》,2008年華東師範大學出版社)中指出這是因為女性進入科學界仍要遵守“婦道”,可謂一語中的。需要注意的是,社會對於男性科學家的評價往往截然不同。對於濫情者如愛因斯坦、薛定諤,大多數科學家(自然他們當中大多數是男性)視其為人物風流,提出要把科學成就和私人品格分開評價;對專情甚至無情者如牛頓,則認為他們獻身於科學。這和其他領域的女性遭遇的評價是類似的,只不過科學又有自身脈絡,使得這種在其他領域極為普遍的現象被遮蔽了。這一脈絡即自牛頓以來的科學家形象,雖然牛頓對三位一體的看法和基督教主流不同,但他仍被視為上帝的孩子,“上帝說要有光,於是牛頓誕生了。”為了切合基督教義,他必須是禁慾的,獻身上帝的自然之書,所以很多傳記都記載他終身都是處男。這種神話敘事在後世的科學家傳記中被進一步誇大,變成不修邊幅,不通人情,例如《生活大爆炸》中的謝爾頓和《哥德巴赫猜想》中的陳景潤。由於這種敘事和所謂的女性氣質完全不搭,女性科學家就被強加以貞潔牌坊似的“婦道”,以保持科學的純潔性。

《後翼棄兵》顯然完全打破了這種敘事,正如前文所言,女主其實就是一個男性,只有當她比其他男人更聰明,她才掌握了話語權和主動權,這個故事才立得住。或者應該這麼說:她打破了傳統精神氣質的刻板想象和天才敘事,天才或者英雄應該是沒有性別的。只有從這個意義上去理解,才能體會到,為什麼同樣的故事,主角變成了女性會使一部作品的精神面貌產生如此之大的變化。如果能冒犯到一些男性,那真是再好不過了。一個有趣的例子是《熱氣球飛行家》,其歷史人物是兩位男性,電影改成了一男一女,包括不少女性在內的評論者,對此憤憤不平,認為是抹殺了歷史,不正視歷史。持有這一觀點的人除了沒有分清歷史和文學故事的不同,也是因為作品用一個女人代替了一個頗有成就的男性而感受到了冒犯。

需要強調的是,對於歷史敘事而言,天才這樣修飾性的詞語本身可以作為一種歷史評價的話語,但也會形成某種輝格史觀和預覺神話。歷史上的女性由於處於被物化的地位,的確很難做出和男性一樣的成就,如果硬要按今天的價值觀去套,則犯了時代誤植的錯誤,也不符合實際。這個錯誤和近期對《自然》子刊上塔拉勒·拉萬(Talal Rahwan)和波多爾·希布利(Bedoor AlShebli)論文(見The association between early career informal mentorship in academic collaborations and junior author performance)的誤讀一樣讓人不適,實際上文章恰恰指出由於男性導師擁有更多的權力導致其學生日後發展更好,但在解讀中變成了鼓勵學生找男性導師,論文從指出性別歧視變成了自身就是性別歧視,可見大眾有多麼容易被忽悠和冒犯。歷史評價常常包含兩個維度,一個是歷時的維度,即回到當時當地,人物的行為都受其時代因素影響,從這個角度而言根本不存在超越時代的行為和人物;一個是移時的維度,即歷史的後見之明,站在今人的角度予以評說,從這個角度而言,會出現很多超脫時代的行為和人物。好的歷史評價應該綜合這兩個維度,而文學為了張力通常強調後者。拙作《科學無國界》中提到了克拉拉的例子,她被認為是一個悲劇的神話,但最近又有些研究指出其死與她的和平主義觀念無關,可能和其婚姻家庭關係更大。歷史的意義不在於製造令人印象深刻的神話,而在於恢復其本來的面目。對克拉拉而言,這個真相的悲劇性尤為突出,她不是個天才,而只是一個普普通通的職業女性,就和那時候歐洲的很多女性一樣。

唯一的缺憾在於,天才這個詞本身就是為男性打造的,智商是用理性用所謂的數學定量計算出來的,對於任何計量法(也包括今天的大數據),其結果都早已隱含在計量標準之中。當我們用智商這個概念時已經意味著我們默認了某些人智商不行(如果不是女人的話也會是其他弱勢群體),當我們承認有天才存在時已經意味著我們默認了某些人是天然強勢的,適合做某些事的(如果不是男人和數學的話,也會是其他強勢群體)。換言之,天才敘事本身就是權力視角下的敘事,這也是某些女性主義者在觀看《後翼棄兵》時可能會產生不適的原因,認為它根本上是承認那一套辦法是可行的、有效的。這可能是一個無解的問題,即便平權做的很好社會仍會面臨這個問題,因為總存在大多數和少數,存在某方面強勢和弱勢的問題。

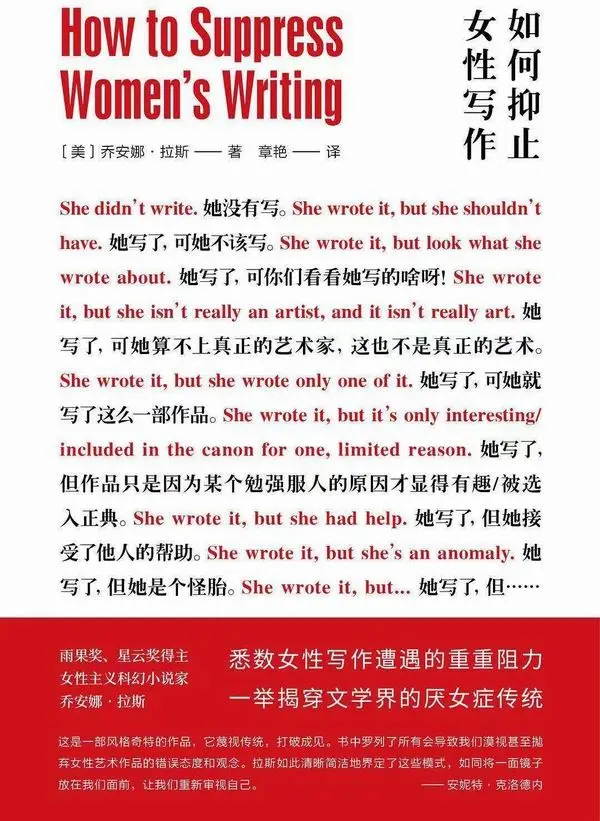

即便如此,我們也希望看到越來越多的帶著男性天才頭銜的女性,看到那些在厭女文化中仍敢發聲的女英雄,看到越來越多的女性創作者發出自己的聲音,而不是蕭規曹隨地書寫只屬於男性的故事,更不是像《如何抑止女性書寫》(How to Suppress Women's Writing)封面所展示的那樣,抑止更多女性(特別是社會層面的女性)書寫和說話的權力。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 《後翼棄兵》的“天才”敘事,為什麼讓女性主義者感到不適

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。