甌塑俗稱彩色油坭塑,又稱“彩色浮雕”,是流傳於浙江省溫州地區的一種傳統塑作藝術,由我國傳統漆藝中的堆漆工藝發展而來,因起源於浙南甌江流域而得名。兩宋時期,溫州曾是傳統漆藝的重鎮,以漆灰堆出花紋的堆漆工藝在這一帶頗為流行,民間俗稱“堆起門”,廣泛應用於廟宇、民居、傢俱及嫁妝等的裝飾。明清以後,堆漆在溫州得到較大發展,民國初年經過溫州民間堆漆藝人的改良創新,逐漸發展成為嶄新的藝術形式。2008年,甌塑被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。

從堆漆工藝演變而來,與漆器藝術一脈相通

在溫州諸多傳統民間工藝中,甌塑是最具地方特色和代表性的藝種之一。甌塑藝術的歷史要追根溯源,是和漆器藝術一脈相通的——甌塑由我國歷史上的漆器藝術中的堆漆工藝發展演變而成,其主要工藝是用漆灰堆出各式的花紋圖案,具有浮雕般的藝術效果。

堆漆工藝早在漢代已經出現,唐宋後有了較大的發展。南宋時,杭州、溫州成為兩大漆器生產區,溫州的漆藝名聞全國,多為專供皇室及上層社會享用的高級產品,如1966年至1977年間發掘瑞安北宋慧光塔時,發現一件大宋慶曆二年的檀木胎經函,表面就是用堆漆工藝來裝飾的,上面塑有佛像、神獸、飛鳥、花卉等,另外還有一件同時期的描金堆漆舍利函,可見當時工藝精巧別緻,令人歎服。

“在頂峰時期,溫州有四百多家的漆器專賣店。在北宋末年著名畫家張擇端的作品《清明上河圖》畫卷中就有溫州的漆器店鋪,可見當時溫州的漆器是非常發達的。在兩宋的時候,差不多溫州城區四分之一的街坊都在做漆器。”

北宋描金花鳥紋檀木經函(內函)通高11.5釐米,長33.8釐米,寬11釐米 現藏浙江省博物館

北宋識文描金檀木舍利函 通高41.2釐米,底邊長24.5釐米 現藏浙江省博物館

宋代以後,溫州地區的民間堆漆工藝尤具特色。溫州民間藝人將堆漆工藝應用於廟宇中的佛像、門神的裝飾,使之更加威嚴,一些寺廟用堆漆做匾額、對聯、案桌的裝飾等,甚至一些古建築的藻井、隔斷、燈盤等,富貴人家的床、櫃子、梳妝檯,包括禮品盒、瓜果盒等各種日用品,也採用堆漆工藝。這一時期的工藝外露本色、灰褐無光的也有,表面髹色、貼金飾銀的也有。

甌塑藝術

甌塑藝術

明清時期,堆漆工藝更多應用在民間的傢俱日用品以及嫁妝上,以顯示美觀與豪華。這時期的堆漆工藝又有了很大的發展,如隱起描金,或說識文描金,是較為華麗的一種,即用漆灰堆起各類紋飾後再刻劃雕琢的髹飾技法,其紋飾再加描金。隱起描金、隱起描漆、隱起描油等技法的廣泛運用,使百姓對堆漆這種工藝更為青睞。

清末民國初溫州的堆漆藝人謝森寶(一說“謝新寶”,溫州話同音)將原來的大漆灰改用桐油灰,寺廟中的香灰改成瓦灰(粗糙的白泥灰),故稱“油泥”塑。20世紀50年代,堆漆藝人謝香如又將瓦灰改為白陶土,把礦物質顏料直接調入油泥中。由於以往用的是本身就帶顏色的漆,所以無法調出鮮明豔麗的顏色,而桐油透明似水,加以調色完成的作品色澤鮮豔、色種豐富、不易褪色、附著力強。堆漆工藝經過溫州藝人的大膽改良與創新,形成了彩色油泥塑。

西博會金獎甌塑作品 甌塑《晨曦》 朱國光

新中國成立以後,是溫州甌塑藝術真正發展的黃金時期。1957年在“雙百”方針的鼓舞下,甌塑藝人們重新從民間彙集到一起積極創新,並試探製作甌塑工藝品出口。故20世紀五六十年代多做出口工藝品,表現亭臺樓閣、山水花鳥、仕女等圖案。這一時期的民間藝人不僅善於堆塑、戧金、描金、繪漆,還能脫胎佛像、塑造門神等,所以表現的題材寬泛,有宗教故事、歷史典故、民間傳說,更多的是反映江南水鄉風光,普遍具有濃厚的鄉土氣息。1959年為北京人民大會堂浙江廳創作大型油泥塑插屏《和平之春》,為中南海會場創作插屏《雁蕩山》,1971年為杭州飛機場大廳創作了《韶山》《列寧在十月》等一批現代題材作品,引起了行家和社會各界的關注,認為油泥塑反映現代題材,尤其表現風景題材前景非常廣闊。由於彩色油泥塑為溫州地區獨有,故改稱“甌塑”。

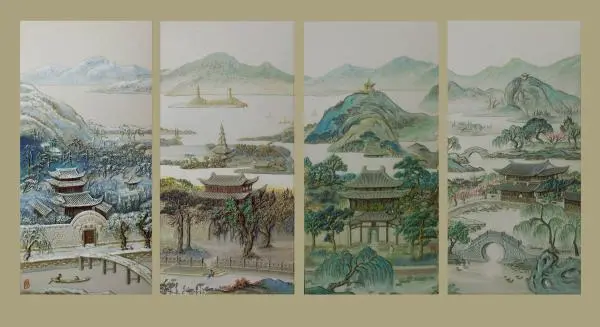

溫州文化古韻 作者陳矛

1972年春,周恩來總理陪同美國尼克鬆總統訪華,在杭州機場候機大廳觀賞著名甌塑藝人謝香如主持創作的甌塑大型壁畫《韶山》時,給予高度的讚賞,他說:“很好,很有價值。這種藝術不要失傳,要把這些藝人組織起來,還要培養新藝人,目的是使這種藝術保留下來,傳下去,這種藝術品還要在國內外展覽。”周恩來總理的高度評價使甌塑藝人深受鼓舞,這之後,溫州甌塑工藝進入一個發展的高潮。

十幾道工序,糅合“油”與“泥”的藝術

甌塑作為傳承歷史悠久的民間工藝,其技藝流程較為複雜,至今仍大體保持原有的風格,通過捶搗、搓揉將彩色泥巴一點一點地堆上去,整體工序有創意、設計、配料、拷貝、上底漆、配色、堆起、裝飾(描金、描油、鑲嵌、貼金等綜合工藝),上光、安裝、完善等。如今的甌塑也是屬於浮雕藝術的範疇,仍以傳統的“納光納陰”浮雕技法為主,並根據審美需求,吸收多種藝術手法進行創作,如將西方高浮雕和淺浮雕的手法有機融合,達到完美的藝術境界。甌塑是彩色浮雕,但更接近於繪畫,在構圖與色彩上則依據中國繪畫原理,同時,也吸收了油畫的光色關係,還能夠綜合多種手法與材料的應用,促進了技法的進一步發展。

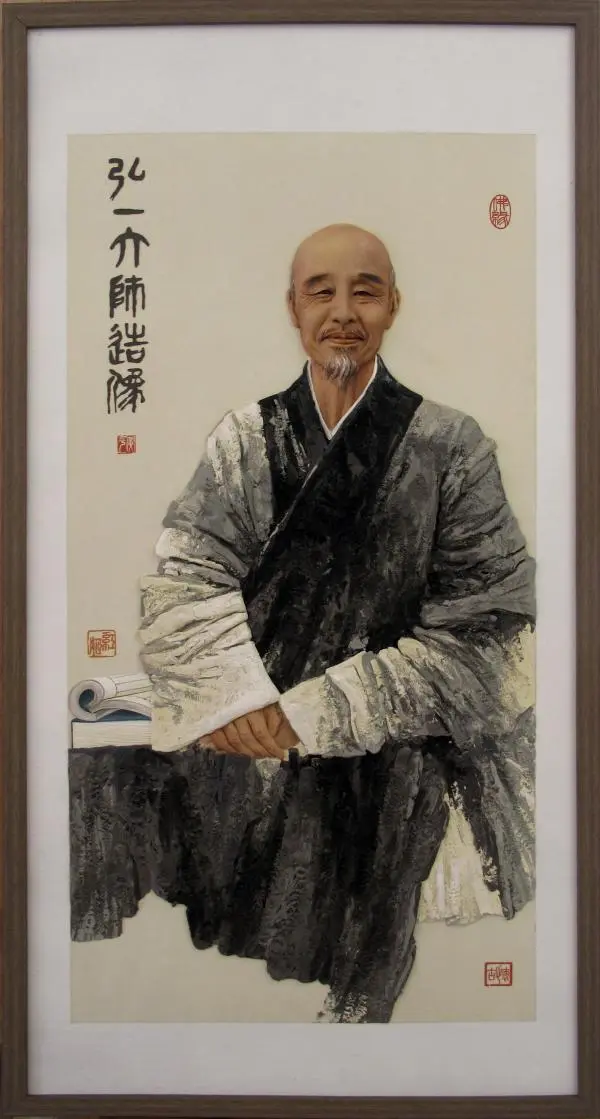

弘一法師 作者張紅姬

原料的加工過程是甌塑製作的基礎,藝人除了精進自身的製作技藝,原料配製中的比例、溫度、溼度、火候、時辰等也一樣都馬虎不得,就像烹飪一樣,需要千錘百煉,熟能生巧。甌塑製作的工具,主要是藝人自身用黃楊木製作的各種規格的“牙蹄兒”,可以將油泥壓、刮成需要的形狀,並用其尖端塑造各種細節,其製作技法在傳統堆塑中稱“牙蹄法”。除此之外,甌塑的製作還運用到刀具、筆刷等,結合了骨挑法、刀具法、填嵌法、手指法予以輔助表現。

嬰戲圖 作者 雷建栲

清末民初時,溫州民間堆漆名藝人謝新寶將漆灰材料改成為油灰材料,即用熟桐油與黃坭代替中國漆與瓦灰,人稱“油泥”,使之製作更趨於方便與實用。上世紀五十年代初其學生謝香如又以白陶土代替黃坭,大膽地嘗試把礦物顏料直接調入油泥中,使其色彩更加豐富,質感更為逼真,此外,改良後的原料不易褪色,附著力強,可永久保存,並可以洗刷去除。這些改良的工藝不僅大大豐富了其藝術表現力和應用空間,更使其從傳統的堆塑工藝中脫穎而出,成為一種嶄新的藝術形式。

歷經千年,薪火相傳

甌塑工藝歷經千百年的發展,涌現了一大批的名藝人,在近現代,主要的名藝人有曾良洪、謝森寶、陳志軒、張國球、謝香如、謝巧娒、王志亭、張伯琴、王一亭、戴嶽軒、陳古塞、陳鬆如等。

國家級非遺項目傳承人周錦雲在創作

當代著名的甌塑名藝人有:周錦雲、吳小紅、朱國光、曹吾慶、王志方、鄭建琴、鄭麗麗、李永漢、謝美芹、林棣華、鄭錦華、謝錦中等,當代甌塑中青年新秀有陳茅、張紅姬、鄭央凡、朱虹、鍾文潔、任明霞、金素、龔林果、盧廳、董若慧、雷建栲、潘其明、李偉等。其中周錦雲為中國工藝美術大師、國家級非遺傳承人,吳小紅、朱國光、王志方、鄭建琴、陳茅、張紅姬六人為省級工藝美術大師。目前已形成一支30餘名以藝術系畢業大學生為骨幹的老、中、青三代人才梯隊,使甌塑藝術真正做到薪火相傳,後繼有人。

甌塑作品“雁蕩山"

甌塑工藝多以壁畫表現形式為主,老一輩甌塑藝人富有改革和創新的想法,結合了國內外不同藝術的審美元素,代表作品有謝香如創作《和平之春》(北京人民大會堂浙江廳),《韶山》(杭州機場),《滕王閣》《西湖全景》等;張國球創作《南海觀音》《紅樓夢》《西廂記》等;戴嶽軒創作《百鳥朝鳳》《牡丹錦雞》等。

甌塑是坭塑的一種,用混合了桐油的坭料來製作 甌塑製作現場

近年來,在周錦雲等行業領頭人物的不斷努力和積極開拓下,甌塑工藝煥發了新的青春氣息,大型優秀甌塑代表精品涌涌不斷地涌起,如陳設於北京人民大會堂浙江廳的《西湖天下景》、北京中南海會場的《和平之春》、國防部總後大樓《軍農畫卷》、外交部《雁蕩山》、北京友誼賓館《世界人民大團結》、寧夏自治區會議中心《塞北江南》、山東蓬萊閣《八仙傳說》、杭州雷峰塔《西湖新貌》、安徽《包公廟》與《洛神賦》壁畫及廣東與寧波的《孔廟》壁畫、山西《鸛雀樓》、江西《滕王閣》、北京燕山大酒店的《長江萬裡圖》、《潑水節》、福建泉州郵電大廳的《海上絲綢之路》、杭州官窯博物館的《南宋官窯圖》、西藏拉薩體育館的《迎親圖》、常州天寧寶塔的4層大型系列佛教壁畫,無錫靈山梵宮大型系列壁畫,九華山大願文化園《十善圖》大型壁畫,普陀山中國佛教學院《三大士圖》,溫州護國寺觀音堂大型壁畫及溫州行政中心、會議中心、人大與政協大樓等大型藝術壁畫陳設等,除此外,甌塑工藝精品還被國內外博物館、藝術館與收藏家作為珍品收藏,也日益成為當代社會與人們喜聞樂見的一項傳統工藝。

長樂圖 作者 鄭建琴

甌塑工藝在創作和傳承的過程中,始終奉行精益求精,開拓創新的工藝思想。千百年來,這種工藝思想一直在貫徹實施,並滲透在每一代的藝人的血液裡。他們視質量為生存之道,講究每一個細節的完美,在工藝上不斷創新,同時還廣泛吸取中西雕塑、繪畫藝術及現當代藝術理念。他們對新的技法進一步吸收完善,對構圖學、光學、色彩學、環境空間學的運用愈加成熟,在傳承、弘揚優秀傳統的技藝基礎上,不斷推動著甌塑進入一個傳承、創新、發展的新時期。

參考文獻:

周錦雲.《溫州甌塑藝術》.[M].杭州:西泠印社出版社,2018

吳小紅 金興盛編.《甌塑》.[M].杭州:浙江攝影出版社,2014

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 非遺尋訪|與漆器相通,走近“堆起門”的堆漆工藝

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。