第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會近日在上海舉辦了院長論壇,以智能時代下教師角色的轉變為主題,邀請國內外藝術院校院長和校長展開探討。

從發言中,可以看到面對數字智能時代的浪潮,藝術與設計院校如何在擁抱科技的同時思考更廣泛的社會議題,如何平衡技術手段與藝術創作,如何跳出學科的“界限”,與鏡頭用科技語言的年輕一代學生進行交流。

藝術院校:新一代數字文化生產者的試驗場

艾倫·沃克(Allan Walker,英國索爾福德大學藝術與傳媒學院院長):

索爾福德大學藝術傳媒與創意科技學院展位,《Barcode Galaxy A Medium Dialogue》,第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會現場

第四次工業革命一詞由克勞斯·施瓦布(Klaus Schwab)在2016年首次使用,強調了基於對生物科學、數字網絡和通信的互連性的新理解的技術的出現。它的影響力已經引起社會和全球經濟的深遠變化。創意教育在為設計師提供這些技術及其產品、以及彌合迅速增長的技能差距方面發揮著關鍵作用。在創意領域,我們需要不斷地修改我們的系列項目,並確保與學校和行業的密切聯繫。

藝術院校必須成為新一代數字文化生產者的試驗場,致力於社會參與的實踐和環境的可持續性,並應支持那些使用數字過程創作藝術的人,和那些對數字過程本身進行藝術創作的人。

此外,對藝術院校工作人員響應新技術的新要求包括:首先,在藝術院校的各個方面體驗,都需要將模擬與數字聯繫起來的靈活性和創造力;其次,在學院以及工商業領域開展跨學科合作的經驗;第三,他們應該是具有高水平的數字專家,具備教授編碼的能力等。

安德魯·布魯特頓(Andrew Brewerton,英國普利茅斯藝術學院院長):

長久以來,藝術家工作室一直作為創作實踐和藝術教育空間,我所提出的問題則出現在這一空間面臨決定時刻或轉折點之時,這個問題的答案取決於空間內部與外部之間的動態銜接,尤其是在當下,在被COVID-19席捲之後的世界中。我的問題是:2020年,在我們的藝術院校,什麼能夠成為工作室?工作室在哪裡?

數百年來,工作室一直以各種形式為視覺藝術實踐提供能夠激發靈感的自然元素。十九世紀中葉,巴黎畫家查爾斯·格萊爾(Charles Gleyre)的工作室是一所藝術學校,包括克勞德·莫奈(Claude Monet),皮埃爾·奧古斯特·雷諾阿(Pierre-Auguste Renoir)在內的未來印象派畫家都曾在這裡學習。莫奈尋求重現的體驗不是來源於空間內部結構,而是一種直接暴露於外界的感受。他在巴黎北部吉維尼(Giverny)的工作室既是工作室又是花園,體現著莫奈對於藝術與生活之間關係的理解。

莫奈的吉維尼花園

如果說在莫奈的時代,將室內創作開拓為室外寫生對美術學院和繪畫實踐提出了嚴峻的挑戰,那麼在我們當下的時代,在2020年的新冠疫情的封鎖之下,有關內部和外部之間的新問題再次出現,並對藝術學校提出新的挑戰。便攜式設備的出現改變了工作室的邊界和範圍,使之成為一種更加開放和跨文化的、全球視覺藝術創作的獨特場所。我們可以隨時隨地展示作品,在虛擬空間,在街頭。

工作室是一個製作空間,是跨越各種材料、技術、工藝、虛擬、想象、哲學和精神層面的實踐的地方。工作室在藝術學校、學生的臥室或花園小棚中;工作室可以存在於網絡中;工作室可以在市中心的景色裡;工作室可以在難民營中,也可以在路上。工作室同時是:工作室,實驗室,廚房和表演空間。工作室是一個鮮活的檔案館。

“混合”(虛擬和數字,網絡,校園,在家中)遠程教育和麵對面的教與學、同步和異步參與、“延伸工作室”的概念、多角度參考——所有這些因素都將工作室的內部和外部環境轉變為藝術教育中的學習空間。

阿利斯泰爾·佩恩(Alistair Payne,英國格拉斯哥美術學院造型學院院長):

格拉斯哥美術學院

我的許多想法都基於純藝術和當代藝術實踐領域的教學經驗。

在過去十五到二十年間,數字化不斷增強,製作工具和方法不斷更新,帶來了更具潛力和歷史意義的新藝術形式,並鼓舞廣大藝術學科領域的學者們開始探索新的實踐空間。

技術對藝術和設計實踐的潛在發展至關重要。這些技術和媒介都可以運用到創新型教學中,在不同的空間中提供多種不同的可能性。 比如,通過新媒介和技術,我們可以在線(或傳統環境)瀏覽畫廊。

從多方面來看,我認為,這樣的發展對創新學科和技術領域來說,是一種延伸而不是破壞。雖然這些發展所蘊含的複雜性要求具備更多樣化的技能和知識,但它並不會脫離現有的各種創意學科的概念基礎。

我近期參與的一個以繪畫為研究背景的博士項目,將虛擬現實作為一種數字工具運用到項目中,讓作者能夠在新的空間中重新思考和繪畫。 與此同時,這一改變也影響了觀眾的欣賞方式。

不得不提的是,數字技術的發展與基於傳統手工技能的學科並不衝突。相反,基於傳統手工技能的學科可以支撐技術的創新,併為數字化方法的實踐提供進一步的支持。

跨學科:不只是“技術烏託邦”

楊冬江(清華大學美術學院副院長、學術委員會主任):

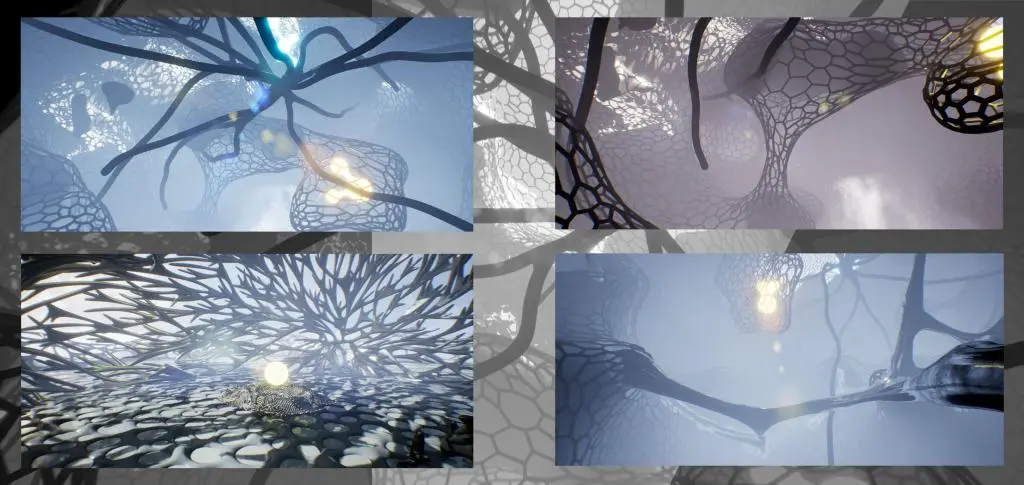

清華大學美術學院 張瑞昌 ,《虛擬形態研究與設計應用》 第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會展出作品

在“新文科”建設的一個大背景下,我想所有的院校都在努力探尋著如何進行創新的教育。

清華大學有已經進行了很多年的一個交叉學科的項目,由美術學院,計算機學院,新聞學院聯合培養學生。這種類型的培養項目我們現在還有很多,例如我們和新雅書院合作的工業設計二學位項目,和就是清華大學全球創新學院做的藝術碩士培養項目。2017年,我們在意大利米蘭設置了清華大學的米蘭藝術設計學院,希望這樣一個在歐洲的平臺能夠促進國際的交流以及跨學科的教育發展。

我們也充分利用清華大學藝術博物館這樣一個優勢,藝術博物館佔地三萬平方米,擁有幾萬件藏品,我們也希望通過博物館把我們的藝術課堂真正能夠融入到實踐當中。

在今年的非常態化狀態下,我們的畢業展覽採用“2.5D”的展現方式:學生自己來搭建畢業作品的“場地”並進行展示,他們在這個新的技術條件下嘗試了很多方式,而且所有的專業,包括陶瓷、玻璃、金屬工藝這些過去被認為是比較傳統的專業的同學,也展示出對於信息技術的良好掌握。

今天的話題是智能化大背景下的發展,面對人工智能、信息交互等手段的發展,各個學校都到了一個十字路口,從我們學校的角度來講,肯定要積極拓展跨學科多專業的發展,創造出未來能夠適應新的科技和大背景的學科。

奈倫·巴菲爾德(Naren Barfield,英國皇家藝術學院副校長兼教務長):

【海內外應屆中國畢業生展】英國皇家藝術學院展位,第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會現場

數據與數字工具和人工智能的可譯性(例如,從DNA到聲音,圖像,動畫)有潛力實現無限的變化——這不同於通常只使用一種工具來達到目標的傳統行業。這給了藝術設計教師空間,用於思考手工藝和人類技能的目的———不再依靠它們維持基本生存———以及新的主觀性。

人性化,創新,部署,設計和傳達新技術是藝術設計的部分職責,但它同時也可以批判、質疑和詢問相對優劣。因此,我們無法迴避數字時代的道德問題……例如,假新聞,意見管理,製造共識……設計和藝術也要揭示真相。

數字時代的藝術設計專業學生的首要潛在特徵是什麼?學生是“數字母語者”——他們對數字技術和人工智能的熟悉程度和使用程度將日益領先於教師。也許我們會看到角色的逆轉:學生會教老師嗎?老師將如何適應?

在這種情況下,教師的價值和作用是什麼?老師帶來知識、理解力、概念圖、以及指導和情境化的能力——他們的經驗和知識可幫助學生填補自身知識的空白,聯結他們的理解力。老師從孤立地教授一門學科,到支持學生髮展批判性探究,並不僅將其學科與其他藝術設計學科聯繫在一起,而且還將其聯繫於科學、技術、經濟學、工程學、醫學以及所有其他人類探索的領域。

因此,我們需要有數字化素養的研究型教師,他們本身就是跨學科的實踐者,對其他領域的知識感興趣。教師們本身應具有道德和國際視野,並支持他們的學生成為全球公民。教師們應當瞭解數字時代和人工智能,而且不僅僅是通過某種技術烏託邦的想法去理解數字時代和人工智能……還致力於道德、解決數字貧困、實現知識獲取渠道、以及技術對人類主觀性的影響。

畢學鋒(中國美術學院教授、設計藝術學院院長):

國美設計學院學校外景圖

今天的設計師到底是設計師還是科學家,是編程人員還是計算機管理者,又或者是我們的市場、城市的組織者和管理者?我覺得我們要重塑設計的使命。我們過去是用造物的思維來看待設計,那是行業意識在推動著其發展。比如說過去我們叫包裝設計、汽車設計等等;今天更多的是一種系統思維,比如說視覺傳達、交通工具、交互設計、服務設計,甚至在西方出現的跨界別設計或者是空間敘事等等。

今天的社會發展、科技進步給我們帶來的將是社會方法和設計觀念的整體轉變。首先設計對象不斷拓展:從造物向信息和服務的角度在轉變。設計需要更強的綜合能力。例如,它需要和社區人群交互;關它注人和社會的複雜性。今天設計已經不是一種職業,更多的是問題意識的思維的能力,是改變世界的一種觀念,是構建未來的一種啟示。

我們強調在傳統的基礎上構建一個與時代發展相適應的秩序,中國美術學院提出來了東方美學的整體概念,設計學科也提出來“東方設計學”這樣一個理念,在我們自身文化發展過程當中建立一個適應今天中國人、東方人的一種生活美學的態度。我們來開啟改變社會的意識。

焦興濤(四川美術學院副院長):

(四川美術學院)《木工計劃》 第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會展出作品

我們更多是把技術作為藝術的一個條件和手段,但是我們的理解是技術是內在於藝術和我們這個世界當中的。

1984年第一封電子郵件從德國的卡爾斯魯厄計算機中心發出,從此開啟了計算機藝術的先河。現在,計算機藝術、媒體藝術最重要的三個特點:交互、連接和運算系統。藝術創作參與方式產生了極大的變化,這個變化就在於它的非線型和開放性,這導致了我們觀眾的作者性。

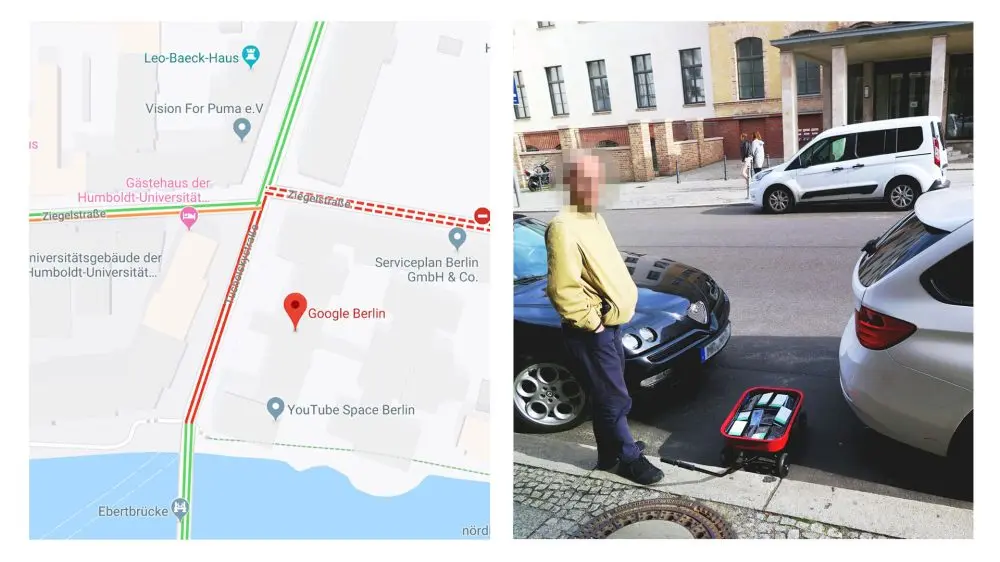

藝術家特瑞可·哈波亞把自然植物和碳氧發生器、光、電融合成整體,由此提出,自然中的樹木一樣,技術和科學內在於我們今天的世界結構。另一個案例是,藝術家西蒙·韋克特把99臺智能手機放在一個手推車裡,並打開所有手機的Google Map導航,他提著到處走的時候,導航地圖上顯示出“道路擁堵”,他試圖探討數據的真實性和真實日常之間的關係。前一段時間我們學校的李一凡老師做了一個片子《我愛殺馬特》,他在交流的時候他說到,在現實當中他把很多廣東的打工青年加了微信、加了QQ之後,他突然發現他的朋友圈推送完全變了:各種招工信息、俱樂聯盟,和他完全是兩個世界。因此我們今天看到的手機上面的微信朋友圈的推送是一個假象。

西蒙·韋克特的項目

去年拍賣了一幅AI智能繪畫《愛德蒙·貝拉米肖像》,我不去討論這個作為AI智能人工繪畫的價值和意義,我只是要說,藝術是去自動化的最高形式,但遺憾的是今天藝術本身正在被智能化。所以在技術、智能、網絡的塑造之下,藝術的一席之地才能決定藝術教育的立場和我們的對應。在新技術條件下,我們如果不能保持一個對技術的開放態度,你就很難展開你的教學,你就很難理解技術為什麼是內在於我們的身體性之中,而不僅僅是成為藝術的工具。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 圓桌|藝術院校如何迴應數字時代:不只是“技術烏託邦”

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。