2021年1月,在瑞士阿爾卑斯山上的聖莫裡茲小城將邀請英國藝術家達米安·赫斯特舉辦“精神逃脫術”的個展。1994年普利茲克獎得主克裡斯蒂安·德·包贊巴克近日則在中國蘇州開啟了首箇中國項目。此外,擅長刻畫藏民彝民生活的浙江畫院原專職畫師馮運榆上週逝世,享年八十歲。

《澎湃新聞·藝術評論》“一週藝術人物”,報道並評析國內外的藝術人物及熱點事件。

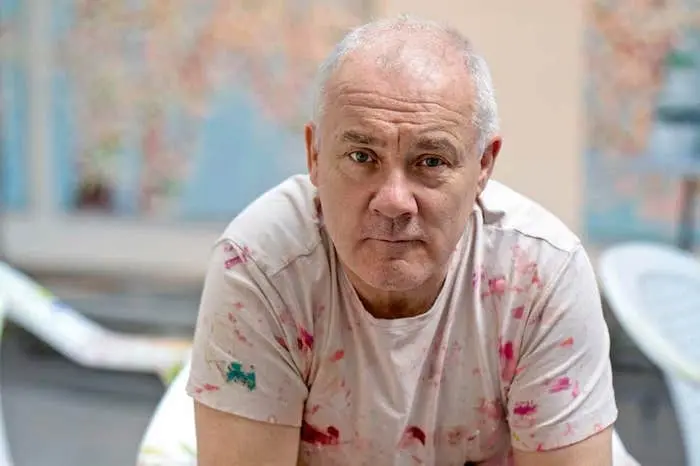

瑞士聖莫裡茲 | 藝術家達米安·赫斯特

在阿爾卑斯山上呈現“精神的逃脫術”

達米安·赫斯特

據《The Art Newspaper》報道,英國藝術家達米安·赫斯特(Damien Hirst)將在瑞士阿爾卑斯山上的聖莫裡茲小城舉辦展覽“精神逃脫術”(Mental Escapology),展出40餘件作品,其中包括一件名為《僧侶》(Monk)的雕塑,它將被置於聖莫裡茲的凍湖之上。

《僧侶》,聖莫裡茲湖上,2020

展覽“精神逃脫術”將於2021年1月開幕,分佈於4個室內外場所。另一件作品《兩個人和鼓》(Two Figures with a Drum)將被置於湖泊的東北部。展出場所還包括帕拉塞爾蘇斯廣場(Forum Paracelsus),建於一座古老的熱浴池遺址之上。赫斯特“自然歷史”系列(Natural History)中的作品將在這座新古典主義的空間中展出。

著名的“萬花筒”(Kaleidoscope)繪畫系列將在小城中心的新教教堂展出。同時展出的還有20世紀90年代創作的未曾公開的圓點(Spot)繪畫系列。

此次展覽由藝術品商人奧斯卡·亨弗裡斯(Oscar Humphries)組織,“大多數展品借展自藝術家本人,一些重要作品借展自私人收藏。”亨弗裡斯說道。

“聖莫裡茲正在成為一個越來越重要的藝術中心,而這將是迄今為止在此舉辦的最有野心的一場展覽……對我來說,這是一個壯觀而有趣的地方,它迫切地需要一位能夠映照出這個地點的規模和影響力的藝術家。”亨弗裡斯補充道。展覽的策展人傑森·比爾德(Jason Beard)表示,“達米安一直將科學視為一種宗教,又將宗教視為某種科學。因此,能夠在他的作品與這些朝聖者們3000多年來一直在尋求治癒的地點聯繫起來,是一件令人著迷的事情。”(文/錢雪兒)

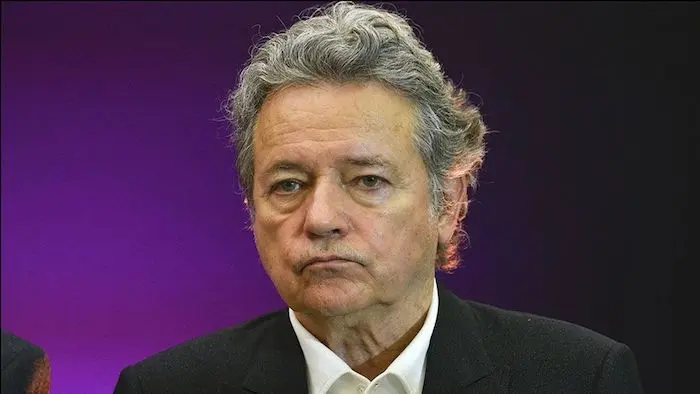

中國蘇州 | 建築師包贊巴克

首箇中國項目蘇州灣文化中心落成:“鋼鐵飄帶”的巨大和渺小

包贊巴克

據archdaily報道,近日,法國建築師、1994年普利茲克獎得主克裡斯蒂安·德·包贊巴克(Christian de Portzamparc)的首箇中國項目蘇州灣文化中心落成。文化中心自2013年起開始設計,處在軸線盡端湖岸之上的重要位置,包贊巴克意識到須要有一種紐帶將場地中的要素(城市、天空、湖水、人)聯繫起來,“飄帶”的靈感由此產生。

蘇州灣文化中心

蘇州灣文化中心集大劇院、影院、博物館、會展中心、規劃館等場館和功能於一體,總建築面積21.5萬平方米,相當於兩個悉尼歌劇院。在包贊巴克的設計中,“巨大和渺小”之間的共存關係貫穿始終。“飄帶在巨大和渺小、建築單體和蔓延的城市體、水天一色之間對話。二者之間,就是靠我們的身體、步伐以及流連各處來量度。”在飄帶匯合處的廣場,可以看到天空和湖面、遮風避雨,還可以通向博物館大堂、劇院,自動扶梯會通向下沉廣場和商店。

包贊巴克認為,一所大型文化中心應是城市的象徵,因為這裡是發生聚會、公共事件的場所。它一定是有形的、可感知的、地標式的,人們可以自行創造圍繞城市而行的路徑。最終,如果項目成功的話,它會成為城市的形象。“如此令人感動的場所一定要成為一個符號,或者說要創造一個符號。當人們從天際接近這所城市時,一定要表達宏大量度和輕盈通透;飄帶像是空中的舞蹈,正是對這種雙重特性的迴應。”(整理/錢雪兒)

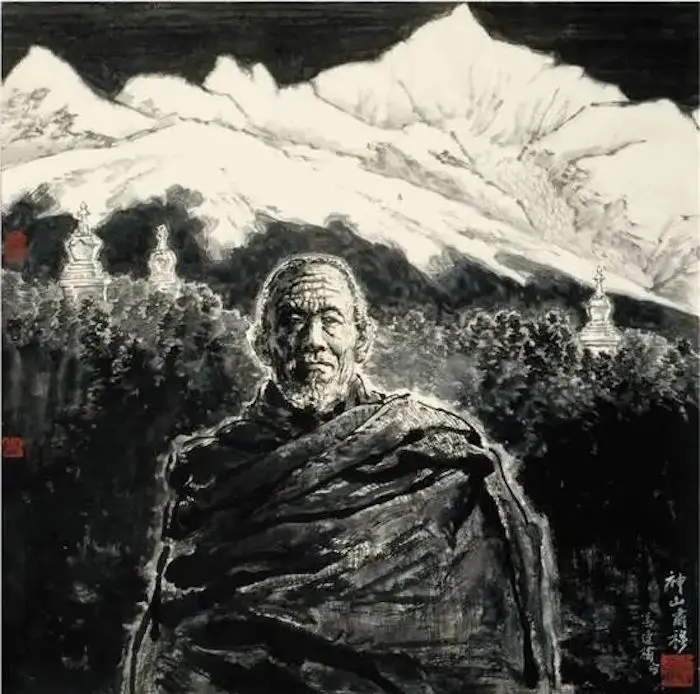

中國浙江 | 國家一級美術師、浙江畫院原專職畫師馮運榆

80歲逝世,刻畫藏民彝民生活、傳承浙派人物畫

馮運榆

近日,浙江畫院、浙江省中國人物畫研究會聯合發佈了訃告,浙派名家,國家一級美術師、浙江畫院原專職畫師馮運榆先生於2020年12月18日逝世,享年80歲。

馮運榆先生1941年生於上海,1957年考入浙江美術學院附中,畢業後直升浙江美院中國畫系,深得潘天壽等名家親授,為浙江畫院的第一代專職畫師。1984年成立浙江省中國人物畫研究會,馮運榆曾長期擔任該會副會長和秘書長,為該會創始人之一。生前為浙江省文史館館員、致公黨黨員。

馮運榆《神山肅穆》

馮運榆先生在畫壇上默默耕耘,靜心研究,在浙派人物畫的傳承與發展上作出艱辛的探索,他的作品題材多以表現藏民彝民生活為主,他用蒼茫雄渾和古樸凝重的筆墨,深沉地表現出他們的民族風情和信仰追求。

馮運榆曾自述——

“我無意以畫闡釋藏教的內容並描繪宗教活動的過程,而是從藏民轉山轉湖等朝聖題材中表述我對己對人的一種喚醒理念。這驚天動地的磕長頭朝聖之景的深刻啟示,可簡白地演釋為人一定要有高境界的信念和理想追求,為達到這目標必須不懼困苦、磨難,堅毅地走完徵途。這豈不是人人待喚醒而心備有的精神品質嗎?”

“我致力表達自己對人類歷史中原始衍生發展中那些淳樸敦厚至善盡美德行的鐘愛,我讚頌空氣稀薄生態環境極其險惡的條件下藏族同胞以頑強生命力繁衍發展至今的雄強浩氣,在個性化題材中我欲以傳達一種共性化的人類歷經滄桑的那不被摧折的堅強意志,勉慰強者,激勵弱者。人類皆有各方向的理想和使命。但總會遭遇各類巉巖、崚嶒的險阻,戰而勝之,正是如此,歷史巨輪浩蕩前轉,故而我執意以蒼勁之筆墨宣揚著人類這種重磐似的生命偉力。”(整理/畹町)

上海|靳山與趙洋

雙人展“出神”在滬揭幕,呈現繪畫、雕塑和裝置

靳山(左)趙洋(右)

2020 年 12 月 19 日,展覽“出神:靳山與趙洋”在上海昊美術館開幕。此次雙人展,是兩位藝術家在變動中自主生髮的一次“出神”,主要呈現兩人近年的創作,包括繪畫、雕塑和裝置。

藝術家靳山出生於江蘇,現生活和工作於上海。他的創作概念離不開他對中國當代社會的關注。他喜歡利用激進諷刺文學般的方式,向觀眾詼諧地展現同周遭社會性、文化性以及政治性問題的對抗,以及對權欲的探討;而出生於吉林四平的趙洋生活和工作於杭州。他的繪畫徘徊在現實生活的平常事物與東西方神話傳說故事、寓言之間,構成隱語與象徵的載體,集中體現出“混沌”與“雜交”之後的圖像。

策展人馬珏對於展覽名稱以小說《慢》作為解釋:“……抓住的是跟過去與未來都斷開的時間,脫離了時間的延續性;他置身於時間之外;換句話說,他處在出神狀態……”她表示,在“出神”的情境中,人類得以同時體驗兩種意識狀態——遺忘自我存在的專注和靈性,以及脫離當下時空的惚恍和“解離”。

靳山《散射》,2020

趙洋《飛碟》,2020

兩人的作品,以不盡相同的軀體(形象)展開線索。藉助身體的形象,扭曲、破碎、爆裂、洞穿的軀體展現出永恆的潛在動勢。靳山選用可塑性極強的工業塑料作為主要媒材,將材料固有的流動性和柔韌性注入到了創作中。展廳中的新作《散射》(2020),是其基於古希臘波留克列特斯(Polykleitos)的著名雕塑《持矛者》(Doryphoros)的羅馬復刻版進行的再度創作。相對於靳山更為銳利的、外向撕裂的世界,趙洋的圖像則顯現出內向的坍塌。著力於繪畫的他,在畫布上所做的更傾向於一種藏巧於拙、“從‘無’到‘有’再到‘無’的拆解。”(文/陸林漢)

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 一週藝術人物|赫斯特將展瑞士小城,包贊巴克開啟中國項目

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。