文、圖/羊城晚報全媒體記者 陳亮 實習生 杭瑩

12月3日,由中山大學與中國空間技術研究院共建的“全球變化天基觀測系統聯合研究中心”(下稱“聯合中心”)成立儀式暨衛星遙感高峰論壇在中山大學舉行。會上進行了聯合中心揭牌儀式,並宣佈中山大學與中國空間技術研究院將聯合研製併發射一顆極地衛星,這將是我國首顆北極航道監測科學試驗衛星,預計2022年發射升空。目前衛星平臺和載荷的設計已基本完成。

“全球變化天基觀測系統聯合研究中心”揭牌儀式

據瞭解,聯合中心從國家重大需求和科學目標出發,開展原創載荷的論證、研究與開發,將聯合推動創新型通量衛星、冰衛星等全球變化衛星系列工程立項,獲取自主知識產權的原創性科學觀測數據。

近年來,中大在航天與地球科學領域重點佈局了物理與天文、航空航天等學院,這些學院為中大牽頭全球變化天基觀測研究奠定了良好的基礎。目前,中大在全球變化研究領域已形成了從數據、機理、地球系統模擬、到社會服務的體系,總體居於國內領先、國際先進的水平。

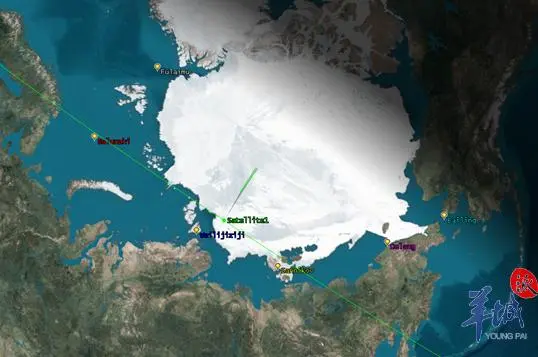

衛星軌道及目標示意圖

據介紹,天基遙感觀測是追蹤並評估全球氣候與環境變化及其影響的主要手段之一,對監測、理解和預測全球變化至關重要。全球變化天基觀測系統是利用衛星(天基平臺)對全球變化各要素進行觀測和探測的系統。中山大學校長、中國科學院院士羅俊表示,聯合中心是中山大學與航天工業部門進一步深化合作的舉措。

中山大學測繪科學與技術學院院長程曉在論壇上介紹,由全球變化天基觀測系統聯合研究中心推動的我國首顆北極航道監測SAR衛星是一顆具備全極化工作模式的X波段合成孔徑雷達衛星,運行於720公里高度的晨昏太陽同步軌道,可以實現北極大多數地區每兩日的重複觀測。

據悉,這顆極地衛星由中山大學負責設計,衛星發射升空後可實時監測全球氣候變化和北極海冰融化情況,並實現全球數據共享。“這顆衛星具備全球觀測能力,但我們重點關注北極海冰變化。”程曉說,“與其他國際類似衛星相比,該衛星能對北極大部分區域做到24小時內重訪,觀測精度和頻率都將優於現有極地衛星的水平。”

程曉解釋說,目前全球均很難實現對北極海冰的現狀和未來趨勢的準確預測,這凸顯了加強衛星觀測的重要性。基於此,我國科研人員提出了一個新的觀測模式,希望藉此提升全人類對北極的觀測水平。“之所以重點關注北極,是因為在觀測全球環境變化過程中,北極海冰是一個重要的測量指標,全球變暖與霧霾等問題都與北極海冰減少有密切關係。”

與會代表進行衛星遙感高峰論壇

出席論壇的多位專家也表示,極地衛星在基礎研究、應用基礎研究、技術創新應用方面具有重要意義。衛星能夠準確觀測北極海冰變化,為海洋災害、環境災害提供支持。同時基於對北極海冰融化準確觀測,判斷航道是否暢通,商船就能快速通過航道,衛星將為航道安全保障提供重要數據。(更多新聞資訊,請關注羊城派 pai.ycwb.com)

來源 | 羊城晚報•羊城派

責編 | 謝哲

審籤 | 魏禮園

實習生 | 餘小江

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 中國首顆!中大將研製發射北極航道監測科學試驗衛星

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。