從塑料誕生的那一天起,塑料對環境的汙染也開始了。我們都看過這樣的照片:被塑料垃圾淹沒的沙灘,因誤食塑料而死亡的海鳥......海洋塑料汙染早已成為無法忽視和迴避的問題。然而,誰該為塑料廢棄物的激增買單?誰又該對海洋塑料汙染負責?

本文編譯自國際環境法中心(CIEL)2017年發佈的報告《塑料行業對海洋塑料問題的認識》,將會介紹塑料行業對海洋塑料汙染問題認識的演變。在不斷承認和重視海洋塑料問題的過程中,塑料行業中也出現了許多相反的聲音。海洋塑料汙染的研究與治理在曲折中推進。

Tips*報告較為專業,如若無法逐字句閱讀,可以選擇閱讀本文重點:概述與正文的加粗部分~

概述

•科學家從20世紀中葉開始意識到海洋塑料的問題。在接下來的幾十年中,人們對該問題的性質和嚴重性的瞭解日益加深。

• 在不晚於20世紀70年代,大型化學和石油公司以及行業團體開始意識到海洋塑料問題。

• 塑料生產商通常的立場是,只對樹脂顆粒形式的塑料廢棄物負責,不控制其他形式的塑料廢棄物。

自20世紀40年代後期以來,塑料在消費品中的使用呈指數增長。在增長伊始的數年,觀察員開始記錄環境中的塑料汙染,其中就包括全球的海洋塑料汙染問題。

塑料的耐用性使其成為一種需要特別關注的汙染物。並且,當更多塑料產品被生產出和被丟棄,其影響會不斷累積。

隨著海洋塑料汙染問題越來越受到公眾關注,開始調查哪些行業參與者瞭解到海洋汙染問題、以及對海洋汙染問題關注持續的時間尤為重要。這些行業參與者包括塑料樹脂製造商和向其提供化學原料的化石燃料公司。本文的其餘部分簡要介紹了公眾和行業對海洋塑料汙染的認識的歷史。儘管這個歷史記錄很詳細,但是還遠遠不夠全面,未來還需要進行更多的研究。

海洋塑料汙染的早期記錄:

“塑料對環境和生態系統沒有危害?”

研究人員從二十世紀中葉開始注意到塑料對海洋動物造成的危害。早期關注海洋塑料的觀察家特別擔心海洋動物會被遺棄的漁具和其他塑料廢棄物纏住。美國國家海洋與大氣管理局(NOAA)指出, 在20世紀50年代前,許多漁具和陸基一次性用品都是由可生物降解的產品製成,例如麻繩或紙袋[1]。

當塑料成為漁具的首選材料,人們越來越擔心這種在環境中不會迅速分解的材料會對動物造成纏繞威脅。這種擔憂是正確的,在對“海龜被纏繞”的案例逐個分析後,來自美國國家海洋與大氣管理局的喬治·巴拉茲(George Balazs)指出,沒有一個案例發生在50年代之前,並且幾乎所有案例都發生在1970年以後[2]。

儘管早期的重點是漁具,但科學界和工業界也關注到其他形式的塑料廢棄物,包括陸地來源的廢棄物。20世紀50年代末,也開始出現海龜吞食塑料袋或其他塑料製品的傳聞[3]。

早在1960年,研究人員就在海鳥的胃和消化道中發現了塑料[4],這些海鳥包括新西蘭[5]和加拿大[6]的海燕以及北大西洋的海雀[7]等。

叼食塑料垃圾的海鳥 圖 | Wikicommons

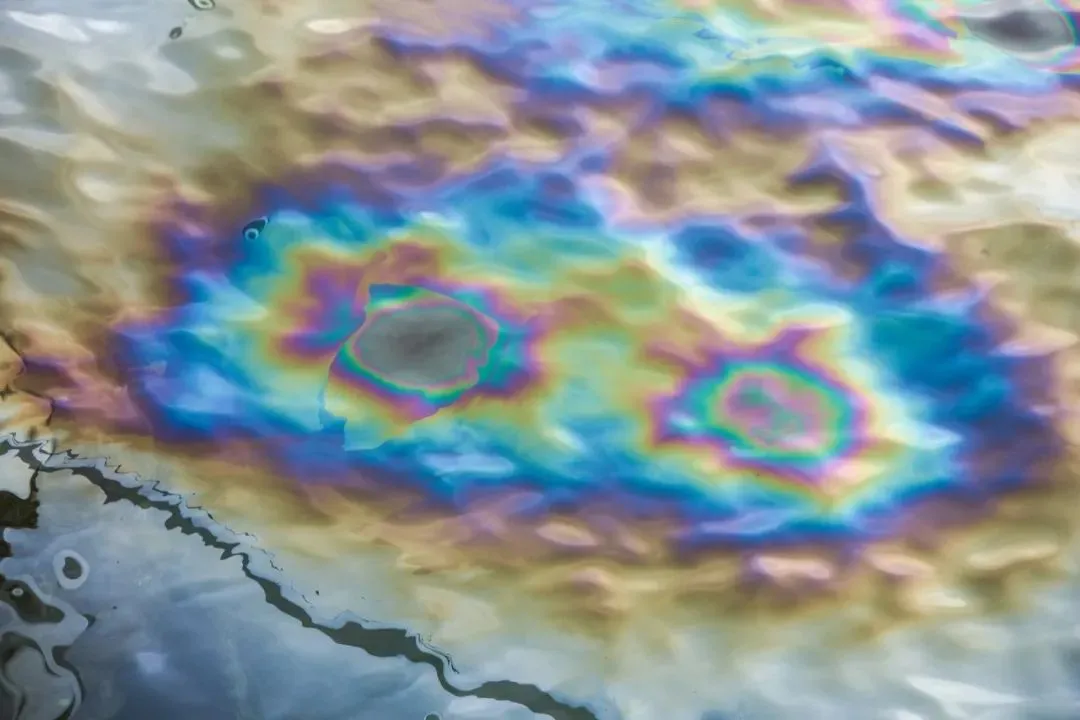

除了對海洋動物的研究之外,其他一系列確定海洋石油汙染的性質、來源和後果的實驗也在同步進行。1973年,美國國家科學院(National Academy of Sciences)發起了一次關於海洋環境中石油的輸入、命運以及影響的研討會。儘管研討會的重點是石油,但也有研究指出,海洋表面存在大量塑料碎片[8]。

此外,由於對海洋焦油的研究包括對附著在石油顆粒上的微生物和毒素的研究,一些研究人員還研究了附著在塑料上的汙染物。一篇文章指出,“在沿海水域,球狀聚苯乙烯很豐富。細菌和多氯聯苯(PCB)被發現與這些顆粒有關,這些顆粒被許多水生生物攝入。”[9]

石油洩漏 圖 | Pixabay

這些研究提供了早期證據,表明塑料不僅在海洋中積累,還會聚集其他汙染物(成為它們的載體),使其變得更加危險。

此次研討會中的部分研究是由埃索、雪佛龍和美國石油研究所的科學家參與或資助的。這表明,石油化工行業已經在(或應該已經在)不晚於1973年瞭解到海洋調查中塑料的存在。

很明顯,石油化工行業不僅瞭解塑料的環境壽命,而且將其壽命長的特點吹捧為一種好處[10]。1973年,來自於塑料工業協會(SPI)的努斯普林格(E.S.Nuspliger)在一篇關於塑料問題的信件中指出,“不可生物降解的性質使塑料成為‘衛生填埋場中理想的材料’[11]。因為它們不會生物降解,所以不會產生汙染的氣味或氣體。它們也不會像控制不當的垃圾填埋場中腐爛的有機物一樣,造成地下水汙染。”(現在來看,這種說法當然非常可笑,汗)

同年,美國國家科學院召開了另一個研究海洋汙染物的研討會,隨後發表了一份題為《評估潛在海洋汙染物》的報告[12]。與會者中包括杜邦公司(DuPont)、陶氏公司(Dow)和孟山都化學公司( Monsanto Chemica)(現在的伊斯曼Eastman)的代表[13]。在對海洋垃圾的調查中發現,塑料在海洋垃圾報告中很突出,儘管它在垃圾總量中佔比較小。[14]研究人員承認,雖然在撰寫該報告時,海洋系統沒有發生廣泛而顯著的變化,然而,關於汙染物的積累是否會對海洋產生重大影響,還需要進行更多研究[15]。(編者注:現在,塑料廢棄物已佔到海洋垃圾總量的60%-80%,甚至更多[16]。)

圖 | Pixabay

到1973年,美國國家科學院舉辦了兩次研討會,一次由石油行業參加,另一次由主要的塑料製造商參加。兩次研討會的結果都顯示,塑料在海洋環境中大量存在。儘管科學家們尚未把這一問題描述為“危機”,但已有大量研究表明,塑料碎片對海洋生物的健康有害,而且這種傷害正在加劇。

然而,1974年,英國塑料聯合會理事會(the Council of the British Plastics Federation)的一位成員和塑料研究所(the Plastics Institute)的一位研究員聲稱,塑料垃圾在所有垃圾中所佔的比例很小,雖然人們把它看作眼中釘,但它不會對環境造成危害[17]。

美國第一屆全國包裝廢棄物大會:

“一次性飲料瓶和難以回收的包裝材料

是消費者需求?”

業界普遍關注的除了海洋中的塑料和海洋垃圾問題外,還有廢棄物的問題(對廢棄物的管理也與海洋汙染問題息息相關)。1969年9月,加州大學戴維斯分校召開了美國第一屆全國包裝廢棄物大會[18]。與會者包括來自陶氏、杜邦、美孚、美國石油公司(AMOCO)、雪佛龍、寶潔公司、斯坦福研究所和塑料工業協會等機構的代表[19]。

塑料毫無意外地成為會議上眾多演講的重點。陶氏化學公司的託馬斯·貝林(Thomas Becnel)進行了題為《塑料包裝廢棄物》的演講[20]。他在演講中反覆強調,塑料廢棄物的問題該歸結於塑料本身的材質,而不是隻有特定一兩種塑料產品才會帶來問題。“諷刺的是,分子結構一方面使塑料大受歡迎,另一方面也造成了廢棄物處理上的難題。”[21]此外,他承認填埋不是長久之計——“問題只是從一個地方轉移到另一個地方而已”。他還提出,焚燒是解決塑料廢棄物問題的唯一可行的方法[22]。

其他與會者討論了塑料的重複使用和可回收性的問題。他們一再指出,難以回收或無法回收的材料的開發以及一次性容器的激增是供給方逐利的產物,並不是消費者需求的結果。

埃裡克·奧特沃特(Eric B.Outwater)是一位塑料行業內人士[23],他解釋了不再使用飲料瓶“押金制”的原因。他指出,每從市場上移除1個“押金制”飲料瓶,意味著多銷售20個一次性飲料瓶[24]。另一位行業參與者阿爾森·達爾內(Arsen J.Darnay)認為,這正是一次性塑料容器市場發展背後的強大動力[25]。來自加州明天(California Tomorrow)的阿爾弗雷德·海勒(Alfred Heller)曾告誡業界:“拿消費者當擋箭牌,然後宣稱包裝廢棄物的激增只是在迴應消費者需求。”[26]

一次性塑料容器真的是消費者需求嗎?

圖 | Pixabay

奧特沃特和達爾內也提到了複合材料包裝的問題。他們都將複合材料描述為“幾乎不可能回收利用”,因為“對複合材料的回收幾乎不具備經濟意義”[27],因為這些材料“在使用後是幾乎無法回收的”[28]。

目前在亞洲,反對“小包裝”(sachets)的呼聲和運動正越來越多。“小包裝”是一種小型的複合材料包裝,在功能上無法重複使用或回收。值得深思的是,這種產品的不可回收性在約50年前就已經為人所知,且被吹捧為一種商業優勢。(關於塑料小包裝,點擊閱讀更多:貧窮會加劇塑料汙染?)

菲律賓自由島海灘上,垃圾堆中的一次性小包裝高露潔牙膏

圖 | Reuters

公共協調以解決問題:

“誰該為塑料汙染負責?”

到了20世紀80年代,海洋汙染已經成為了無法忽視和迴避的問題。1984年,美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)主辦了第一次關於海洋廢棄物命運和影響的研討會[29]。雖然與會者沒有明確確定行業代表,但很明顯在這個時間點上,相關從業者已深刻認識到管理塑料廢棄物的必要性。在研討會中,一位美國國家野生動物官員指出,塑料工業協會已經撥款500萬美元建立塑料回收基金會和研究所,積極尋求使大量回收塑料經濟可行的方法[30]。此外,她還宣佈,塑料行業正在研究生產在紫外線照射下更快降解的塑料[31]。

1989年,塑料工業協會(SPI)正式參與第二屆國際海洋廢棄物會議[32]。塑料工業協會的立場是,幾乎所有的塑料汙染都超出了塑料行業的“控制範圍”,但塑料工業協會需要對可能最終流入海洋的塑料樹脂顆粒的處理負責[33]。

海灘上的塑料顆粒 圖 | Greenpeace

塑料行業在談及海洋廢棄物問題時通常有兩種立場:第一種是,他們聲稱只對塑料樹脂顆粒和薄片負責,因為塑料最終產品是不受行業控制的;第二種是,他們也需要促進重複使用、回收和適當的廢棄物管理的開展。

1985年,美國塑料工業協會成立了塑料回收和研究中心[34]。11年後的1996年,該中心因行業不再為其提供資金而關閉[35]。此次關閉被形容為“塑料行業對回收利用支持減少的一個標誌”[36]。2016年,在華盛頓特區舉行的首屆“我們的海洋”(Our Ocean)會議上,陶氏化學宣佈將投資280萬美元以提高塑料回收和重複使用率[37]。

大型樹脂生產商保護下遊塑料產品:

“反對塑料袋禁令!”

雖說塑料購物袋是塑料的一個常見且易於識別的代表,但人們通常無法將塑料袋與供應端上遊的製造商聯繫起來。例如,美國的第一個塑料購物袋是在1976年由美孚石油公司(現在的埃克森美孚)推出的[38]。(關於塑料與石化行業的聯繫,點擊閱讀更多:石化、塑料與化石燃料:你瞭解這些產業間的聯繫嗎?)

最近,人們越來越擔心一次性塑料袋帶來的負面影響,從而推動了新一輪對一次性塑料袋徵稅或實施禁令的浪潮[39]。另一邊,石化與塑料行業中的相關組織卻一直在極力阻撓此類法規與監管的推行。

代表埃克森美孚(ExxonMobil),陶氏(Dow),裡昂德巴塞爾(LyondellBasell),沙特基礎工業公司(SABIC)等[40]大型石化公司的美國化學委員會(ACC)經常牽頭反對塑料袋禁令相關法規。在加州2007-2008年的立法會議期間,美國化學委員會領導了一個由七個主要樹脂生產商組成的團體,發起了反對塑料袋禁令的運動,該運動耗費570萬美元[41];之後,在2009年,美國化學委員會花費150萬美元以推翻西雅圖的一項塑料袋徵稅立案[42];在2010年加州立法機構考慮在全州範圍內實施塑料袋禁令時,又花費200多萬美元以試圖阻止立法[43]。這幾個例子說明瞭:在供應鏈上遊的樹脂製造商如何密切關注,並採取行動保護其下遊的塑料產品。

結論

在第二次世界大戰後,隨著石油基塑料的廣泛使用,科學界很快就意識到了海洋塑料的問題,這種意識在20世紀60年代到70年代持續提高。

石化行業和塑料製造商在不晚於20世紀60年代就已經瞭解到一般的塑料廢棄物問題,並且認識到造成這一問題的原因以及不同解決方案的可行性。隨後,在不晚於20世紀70年代,他們意識到海洋塑料問題,開始參與到研討會和大型會議中,積極討論這些問題並尋求解決方法。

起初,塑料行業選擇忽視海洋塑料問題,聲稱這只是一種海上的裝飾品。現在,塑料行業承認了海洋塑料問題的嚴重性。然而,樹脂生產商在促進塑料重複使用和回收利用的同時[44],也在持續反對地方對塑料製品的監管與限令。

圖 | Greenpeace

尾註

[1] National Oceanic and Atmospheric Administration Marine Debris Program, 2014 Report on the Entanglement of Marine Species in Marine Debris with an Emphasis on Species in the United States 2 (2014).

[2] George H. Balazs, Impact of Ocean Debris on Marine Turtles: Entanglement and Ingestion, in Proceedings of the Workshop on the Fate and Impact of Marine Debris, at 387 (1985).

[3] See id.; Stephen E. Cornelius, Marine Turtle Mortalities Along the Pacific Coast of Costa Rica,1975(1) Copeia, at 186 (1975).

[4] Peter G. Ryan, A Brief History of Marine Litter Research in Marine Anthropogenic

Litter (M. Bergmann et al. eds., 2015).

[5] See P. C. Harper & J. A. Fowler, Plastic Pellets in New Zealand Storm-Killed Prions (Pachyptila spp.) 1958-1977, 34 Notornis 100 (1987).

[6] See Stephen I. Rothstein, Plastic Particle Pollution of the Surface of the Atlantic Ocean: Evidence from a Seabird, 75 Condor 344 (1973).

[7] See Ryan, supra note 4, at 4 (citing B. Berland, Piggha Og Lundefugl Med Gummistrik, 24 Fauna, Oslo, at 35 (1971)).

[8] See generally, National Academy of Sciences Ocean Affairs Board, Background Papers for a Workshop on Inputs, Fates, and Effects of Petroleum in the Marine Environment (1973).

[9] Id. at 388.

[10] See E. S. Nuspliger, Plastics in the Environment, 35(4) The American Biology Teacher 230(1973).

[11] Id.

[12] See National Academy of Sciences, Assessing Potential Ocean Pollutants(1975).

[13] See id.

[14] Id. at 423.

[15] Id. at 430.

[16] Moore CJ. Synthetic polymers in the marine environment: a rapidly increasing, long-term threat. Environ Res. 2008 Oct;108(2):131-9.

[17] Jose G. B. Derraik, The Pollution of the Marine Environment by Plastic Debris: A Review, 44 Marine Pollution Bulletin 842, 842 (2002).

[18] U.S. Envtl. Prot. Agency, Proceedings: First National Conference on Packaging Wastes (1971).

[19] See id. at v-vi.

[20] See Thomas B. Becnel, Wastes from Plastic Packages, in Proceedings: First National Conference on Packaging Wastes 85 (1971).

[21] Id. at 85.

[22] Id. at 87.

[23] Eric B. Outwater is listed on the participants list as a representative from the Foundation for Responsible Conservation of our Environment (“FORCE”), however, is considered an industry member of the Steering Committee, representing packaging firm Stuart and Gunn. See U.S. Envtl. Prot. Agency, supra note 17, at iv, vi. Ostensibly a not-forprofit corporation, FORCE was created on August 8, 1969, just over a month before the Conference on Packaging Wastes, and what little documentation exists about this group suggests it maintained close ties to the packaging industry. See Entity Information for Foundation for Responsible Conservation of our Environment,www.dos

.nv.gov (under “Businesses” tab, click “Business Search”and search for “Foundation for Responsible Conservation of our Environment”).

[24] Eric B. Outwater, Packaging – U.S.A., in Proceedings: First National Conference on Packaging Wastes 1, 8 (1971).

[25] Arsen J. Darnay & Willian E. Franklin, The Changing Dimensions of Packaging Wastes, in Proceedings: First National Conference on Packaging Wastes 11, 14 (1971).

[26] Alfred Heller, The “Bias” of the Concerned Citizen Toward Packaging Wastes, in Proceedings: First National Conference on Packaging Wastes 53, 54 (1971).

[27] Outwater, supra note 23, at 7.

[28] Darnay & Franklin, supra note 24, at 16.

[29] See National Oceanic and Atmospheric Administration, Proceedings of the Workshop on the Fate and Impact of Marine Debris (1985). [hereinafter First Marine Debris Conference].

[30] Id. at 158. See also Leo H. Carney, The Environment, N.Y. Times (Sept. 15, 1985).

[31] See First Marine Debris Conference, supra note 28, at 158.

[32] See National Oceanic and Atmospheric Administration, Proceedings of the Second International Conference on Marine Debris 1077 (1990).

[33] Id.

[34] See Nancy A. Wolf & Ellen E. Feldman, Plastics: America’s Packaging Dilemma 80 (1991).

[35] News Brief, BuildingGreen, Rutgers Center for Plastics Recycling Research Closing (Nov. 1, 1996).

[36] Id.

[37] Press Release, Dow Chemical, Dow commits $2.8 million toward collaborative efforts to reduce marine debris (Sept. 16, 2016).

[38] See Susan Freinkel, Plastic: A Toxic Love Story 144 (2011).

[39] See Lily Kuo, After Issuing the World’s Harshest Ban on Plastic Bags, Kenya Adjusts to Life Without Them, Quartz (Aug. 31, 2017).

[40] See Member Companies, American Chemistry Council.

[41] See Freinkel, supra note 38, at 163.

[42] See id. at 164.

[43] See id. at 165.

[44] See, e.g., Operation Clean Sweep.

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 這些塑料行業汙染的黑歷史,你知道嗎?

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。