範亞湘

1

1937年的冬天,延安下了一場大雪,寶塔山下皎潔的一片。

這天下午,整個延安都在傳遞著一條近乎轟動的新聞:從德國哥廷根大學回國的科學家陳康白來延安了!

聽完彙報,風華正茂的毛澤東呼地站起來,猛吸了一口煙說:“好,來得正是時候囉!”

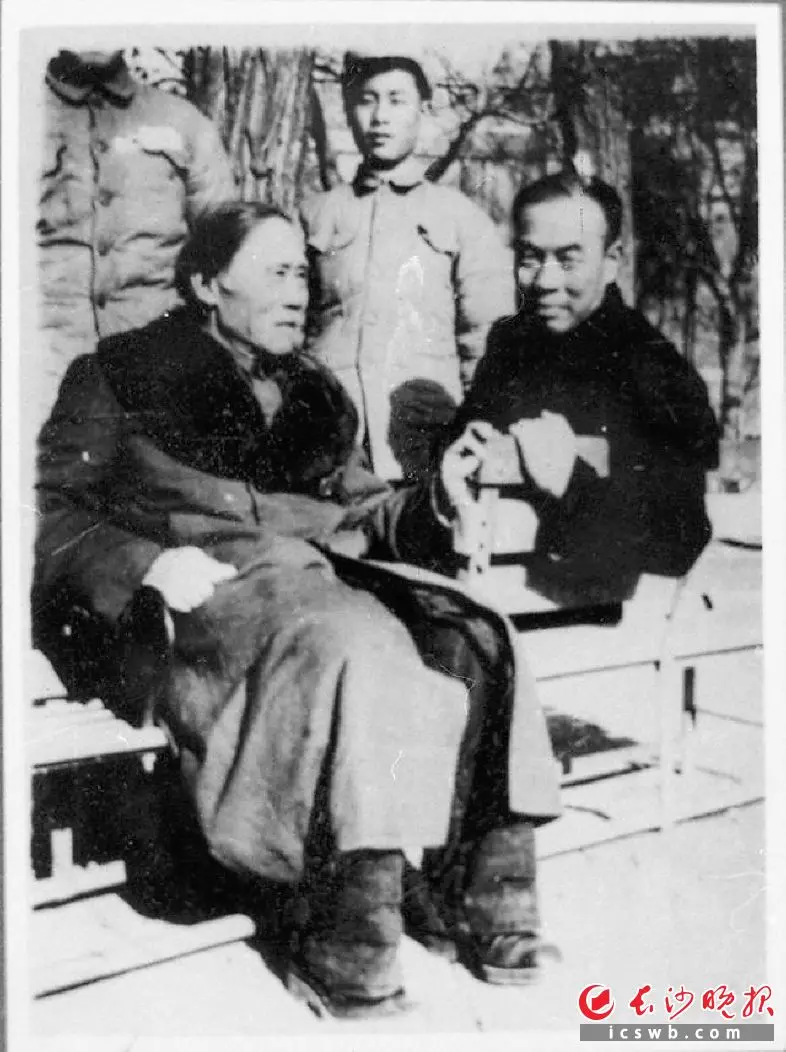

當即,毛澤東、朱德等在窯洞裡接見了風塵僕僕的陳康白。

“我看了介紹,你是1904年7月生,那可是我的小老弟囉!”毛澤東緊緊地握著陳康白的雙手,風趣地說:“你是長沙縣麻林橋(今路口鎮)人,當年我去板倉走丈母孃家時,好幾次路過麻林橋,聽說你們麻林橋人講話帶一個‘呃’字,對,我想起來了,就叫‘麻林橋呃’……老弟講話帶不帶‘呃’啊?”

毛澤東的爽朗、幽默立刻衝散了陳康白來延安途中的勞頓,心情像窯洞外飄舞的雪花,那樣明亮、那樣暢快。

“七七事變”之後,“到延安去”成為了一個響徹雲天的口號,激勵著許多熱血青年,從四面八方、天南海北匯聚到延安的寶塔山下。延河兩岸正煥發著一個全新世界的無限生機。詩人何其芳詠道:“延安的城門成天開著,成天有從各個方向走過來的青年,揹著行李,燃燒著希望,走進這城門。學習,歌唱,過著緊張的快活的日子……”

1943年12月,任弼時在中共中央書記處工作會議上的發言中說,抗戰後到延安的知識分子共有4萬餘人,就文化程度而言,70%為中學以上水平,還有少部分大學生。這些奔赴延安的有志青年,大多家境殷實,有著良好的教育背景,有些甚至是“大家閨秀”和“豪門少爺”,在當時可以預期美好的“個人前程”。還有一部分人更為特殊,他們是不遠萬里歸國抗日的愛國華僑青年和海外留學的科學家。

任弼時說到的科學家,就有陳康白。

初來延安,延安老百姓的熱情和中共最高領導人的禮遇,讓陳康白進一步堅定了自己的選擇,開始認真學習馬克思主義等進步思想理論。1938年,陳康白在八路軍西安辦事處工作期間,加入中國共產黨,完成了由愛國主義者向共產主義者的偉大改變,同時完成了由一名化學家到紅色科學家的轉變。

2

時間回到1918年夏,陳康白考入了長沙第一師範學校。

從事私塾教育的陳康白之父陳淡園對兒子只有一個願望,希望兒子長大後,承繼自己的衣缽,一心教書育人。他要求兒子一定要考入長沙第一師範學校,成為其好友徐特立的學生。

長沙縣路口鎮陳康白生平業績陳列館館長楊義介紹,因陳淡園與徐特立的情誼,徐特立對好學懂事的陳康白“一直是關懷備至”。

“陳康白在長沙第一師範學校全面接受了新知識和進步文化的薰陶,開始瞭解中國社會,學會為民族而思考,懂得了新青年未來的責任。”同時,陳康白在思想上受到了恩師徐特立的影響,深刻認識到教育、科技在民族發展過程中的巨大作用,這些都為陳康白日後奮發學習、立志科學救國,奠定了深厚的思想基礎。

1922年,陳康白從長沙第一師範學校畢業,考入上海的滬江大學。這是一所美國人開辦的教會大學,是上海理工大學的前身。正是在這裡,陳康白進入了化學王國,成為了為數不多的中國早期化學專業大學生。陳康白在滬江大學讀書期間成績很好,可因多次組織“反帝愛國”學生運動而被校方勒令退學。陳康白中斷了在滬江大學的學業,又回到了長沙老家,跟隨父親教一群小孩子。

1924年的夏天,徐特立從法國勤工儉學回到了長沙。聽聞陳康白滯留鄉間,當即寫信給在廈門大學任教的一位好友,請求收留他的“得意弟子陳康白”。翌年夏天,陳康白以轉學的方式進入廈門大學繼續攻讀化學專業,畢業後因為學習成績優異而留在廈門大學任教。在廈門大學任教期間,“因為潛心學術,發表了好幾篇化學學術論文,陳康白先後被浙江大學、北京大學邀請,從事化學教學和研究工作”。

運氣總是光臨在那些有準備的人身上。1933年,陳康白的一篇化學論文發表在美國的一家權威學術刊物上,引起 了德國哥廷根大學化學教授阿道夫·溫道斯的高度關注,邀請他前往該校化學研究院做研究員,專攻生物化學。也許人們還不太熟悉阿道夫·溫道斯,但一定知道維生素D,阿道夫·溫道斯就是因研究發現維生素D,而獲得了1928年諾貝爾化學獎。

德國哥廷根大學對陳康白“可謂前所未有地高度重視”。路口鎮前黨委書記吳昊說到家鄉人陳康白當年在德國受到的禮遇時說:“我只能用一個詞形容:景仰!”

1933年,陳康白從家鄉長沙縣路口鎮赴德國哥廷根大學從事化學研究 。僅僅30多歲的他已是一名用化學“行走天下”的科學家了。

哥廷根大學特意安排了一層樓給陳康白作為辦公和實驗場所,並給他專門配備了一個助手班子。“第二年,陳康白就出了研究成果,阿道夫·溫道斯高興得不得了,隨即決定:為陳康白的夫人楊慎宜提供特別助學金,並給夫妻倆配備了一棟寬敞的住宅樓,以此好讓楊慎宜一邊在哥廷根大學讀書,一邊照料陳康白的日常生活。”

“哥廷根大學可是出了數學王子弗里德里希·高斯這樣世界頂尖自然科學家的地方,為什麼阿道夫·溫道斯那樣重視陳康白?明眼人一看就明白,那可是衝著諾貝爾化學獎而去的啊!”路口鎮黨委書記吳昊感佩地說,如果有機會去德國,一是要去瞻仰馬克思的故居,二是要去陳康白當年從事化學研究和居住的哥廷根大學看看,“好好感受一下一個路口人的愛國情懷和科學擔當。”

3

在那個動盪的年代,潛心治學和研究的時光總是那麼短暫。

充足的陽光,悠長的夏日傍晚和溫暖的氣候,讓身在德國哥廷根大學的陳康白既享受著化學世界的樂趣,又享受著優渥的生活。可是,1937年7月7日夜,遠在中國北平的槍炮聲令陳康白的心久久不能平靜。

這天是他33歲的生日,因為時差的關係,當他獲得“七七事變”的消息時已是次日午時,“他切生日蛋糕的手顫抖了,他深情地看著妻子和幼小的兒子,還沒等把生日過完,就毅然決然地宣佈了回國的決定!”楊義說,他在籌備陳康白生平業績陳列時,接觸了大量陳康白生前工作和生活中的同事和學生,“在他們的講述中,陳康白一生除了科學,就是愛國!”

1937年7月下旬,陳康白一家人帶著成包的專業書籍和實驗器材,登上了回國的輪船。臨別時,阿道夫·溫道斯打破慣例特意給陳康白送行,兩位科學家握著手,沉默了好長一段時間。阿道夫·溫道斯的眼眶溼潤了,拍了拍陳康白的肩膀說:“尊重你的決定,等著你早日回來。”

陳康白辜負了導師的期待,這一離別,再也沒有走進過哥廷根大學的校園。

1935年,青年學子季羨林赴德留學,開始了十年羈旅生涯。耄耋之年,學術泰斗季羨林憶及往昔,寫下一部《留德十年》。在哥廷根大學,季羨林獲得博士學位,也由此奠定了畢生學術研究的深厚根基。《留德十年》中,季羨林講述自己飽嘗了第二次世界大戰的陰霾帶來的苦難,而於苦難之外,又更難忘學長深思,友人情深,這其中就包括陳康白。

1937年8月中旬,陳康白一家人回到了長沙老家。當得知恩師徐特立就在長沙八路軍辦事處工作時,陳康白即刻去拜訪了他。其時,黨中央正要求各地區和軍隊大量吸收知識分子。同時,中央要求全國各地黨組織和八路軍辦事處,像與敵人爭奪國土那樣,竭盡全力地源源不斷地向延安吸收和輸送革命青年,以儲備人才。

徐特立怎麼會捨得“放過”陳康白這個令他驕傲的學生。

師生相見感慨之餘,徐特立對陳康白回國投身抗戰的決定甚感欣慰,也與陳康白深刻交換了對當時中國時局的看法,並鮮明地給陳康白指出了去向:到延安投身由中國共產黨領導的抗戰救國。

“割掉我肉還有筋,打斷骨頭還有心。只要我還有口氣,爬也爬到延安城。”陳康白和愛國青年們奔赴延安的路漫長而艱辛,要不斷地克服重重困難,甚至有生命危險。然而,他們懷揣抗日救國的決心,那追求光明的理想和信念,支持著他們前進,前進!

4

作為邊區少有的“海歸”科學家,陳康白在工作中積極發揮自己的知識優勢,在異常艱苦的條件下,為全面改變邊區的工業狀況,推動邊區經濟發展作出了重要貢獻。陳康白不僅發起成立了延安的第一個科學技術團體“邊區國防科學社”,還受命組織籌劃了陝甘寧邊區工業展覽會。

1939年4月舉辦的這次陝甘寧邊區工業展覽會,不僅開了先河,而且對推動邊區經濟建設意義重大。毛澤東在開幕式上作了講話,併為此題詞:“無產階級是抗日的先鋒隊,應為堅持抗戰到底、建設新中國而鬥爭。”

或許就因為這次展覽會的成功,陳康白被派往中央財經委工作,兼任中央軍委軍工局技術處處長。“陳康白在延安參與領導邊區經濟建設的同時,中央還向他委以重任——籌建自然科學研究院,整合邊區的科技力量,服務邊區發展建設。”楊義介紹說,伴隨著工業展覽會的成功舉辦,邊區各界對工業生產和科學技術有了更加直觀的認識,但是科技基礎薄弱的事實,也讓中央認識到籌辦一所自己的自然科學大學的重要性和緊迫性。

賀敬之《回延安》說:“杜甫川唱來柳林鋪笑,紅旗飄飄把手招。”延安自然科學院就建在延安南門外的杜甫川。雖然困難重重,但陳康白全身心投入到自然科學院的籌建工作中,“從零開始”著手建設。

1939年5月30日,自然科學研究院正式成立。“延安自然科學研究院的成立,切實為邊區生產提供了有效的科技支持。按照中央要求,研究院主動參與一大批工廠的技術改造,為生產部門提供全面的技術支持,其中具有代表性的貢獻有恢復並提升了延安難民紡織廠的生產能力;全面參與延安振華造紙廠建設,成功試製出馬蘭草造紙工藝,一舉解決了邊區用紙困境。”楊義說。

延安自然科學研究院的成立,融入了陳康白“科技救國”的理想與抱負,也讓陳康白付出了巨大的辛苦與勞累。那段時間,陳康白幾乎每天都要赴基層進行調研,為解決邊區的科技困難緊張忙碌。根據中央指示,研究院先進行了“延安難民紡織廠”的恢復生產工作,接著就是全面參與了振華造紙廠的建設工作。研究院的華壽俊、王士珍經過兩個多月的艱苦努力,和工人們反覆試驗,最後終於試製出了馬蘭草紙,完全適合報紙和期刊所用,解決了延安的用紙難題。

馬蘭草紙的成功使同志們受到鼓舞,陳康白帶領大家主動走出去參與各個手工業工廠的技術改造,為生產部門提供全面的技術支持。如當時的紡織廠、皮革廠、農具廠、茶坊機械廠,都可見到研究院科技人員在參與技術改造的身影。

1940年8月,中央又給陳康白安排了一個緊急而又特殊的任務:兼任三邊鹽業處的處長,解決提高食鹽生產產量的問題。

俗話說三邊有三寶:鹹鹽、皮毛、甜甘草,在這三寶當中又以食鹽最為重要,整個西北主要靠三邊的食鹽來供應。而對於被國民黨嚴密封鎖的陝甘寧邊區來說,對外出口鹽的收入佔到了邊區收入的近95%,提高鹽的產量對邊區的經濟影響太大了。

在三邊,陳康白虛心向鹽民瞭解情況,認真分析當地的地質結構。在經過一番認真細緻的調查,在鹽民的幫助下找到了“海眼”,改善了製鹽工藝,鹽產量一下子提高了五六倍。

陳康白一邊忙著提高鹽的產量,一邊抽空回杜甫川籌備自然科學院開學,兩邊不停地奔波。“但是,陳康白從不叫苦,從不知累。他總是滿腔熱情地接受著各種艱難困苦的考驗,總是把黨和人民的重託放在心頭,用實際行動實現著自己的諾言:要在這片土地上貢獻自己的一切。”楊義說。

1940年9月1日,自然科學院正式開學,設有大學部、高中部和初中部。招生專業包括化學工程科、機械工程科、土木工程科、農業科、林牧科,中國共產黨創辦的第一所自然科學大學的光輝歷程自此開啟。

1980年,在北京工業學院(北京理工大學)建校40週年之際,老院長陳康白回到這所他親手創建於抗日烽火中的紅色大學。曾經杜甫川前的那座窯洞大學,這時已經發展成為一所理工為主的全國重點大學,為國家輸送了大批人才。

5

1944年6月,陳康白隨359旅旅長王震赴江南開闢新的大後方。在南下支隊的幹部隊伍中,有不少作家和學者,如作家周立波、經濟學家丁冬放、延安自然科學院副院長、化學家陳康白等。陳康白在經過汾河冰灘時,身邊馱運書籍和儀器的騾子不慎滑倒。為抓緊時間行軍,他不得不放棄騾子,與飼養員一起冒著墜河危險把心愛的書籍搶了回來,王震對此舉十分讚賞,當場寫下詩:“呂梁山上剃鬍子,汾河岸邊丟騾子。死也不丟竹杆子,誓與馬列共生死。”

據胡煒《我們的父母》所載:一次,在攻打敵人土圍子時,由於城牆有兩丈厚,山炮無法摧毀,陳康白帶領軍工部技術人員研製出電子爆破筒,用煤油筒內裝黃色炸藥和雷汞,再將爆破管放在雷管前面,同時用電話線將煤油筒與電話機連接起來,只要搖動電話機手把就能引爆。終於攻破了城牆。在後來在丁巴山戰役和棗陽戰役中,我軍又使用同樣的爆破方法,消滅了大量敵人,立下赫赫戰功。

還有一次,南下支隊在行軍途中遇見一個地主碉堡,敵人在碉堡裡向我軍火力攻擊,部隊一時攻不上去。王震旅長找來陳康白說:“你是最大的知識分子了,你給咱們想個辦法吧!”陳康白認真想了想,提出了一個“土坦克”的辦法,就是在八仙桌上蒙上幾床棉被,用水給澆透了,基本上能夠抵擋當時土槍的火力。不曾想,就是靠幾輛“土坦克”,戰士們拿下了那個碉堡。

1944年冬至1946年春,陳康白一直擔任中原軍區軍工部部長。“儘管條件極為艱苦但陳康白利用自己的科學知識,簡化、改良軍工廠的生產工藝,製造出工序簡便、爆炸力卻更大的木柄手榴彈、新式地雷,提高了槍械修理和彈藥生產的效率,基本滿足了三大兵團的作戰消耗。”

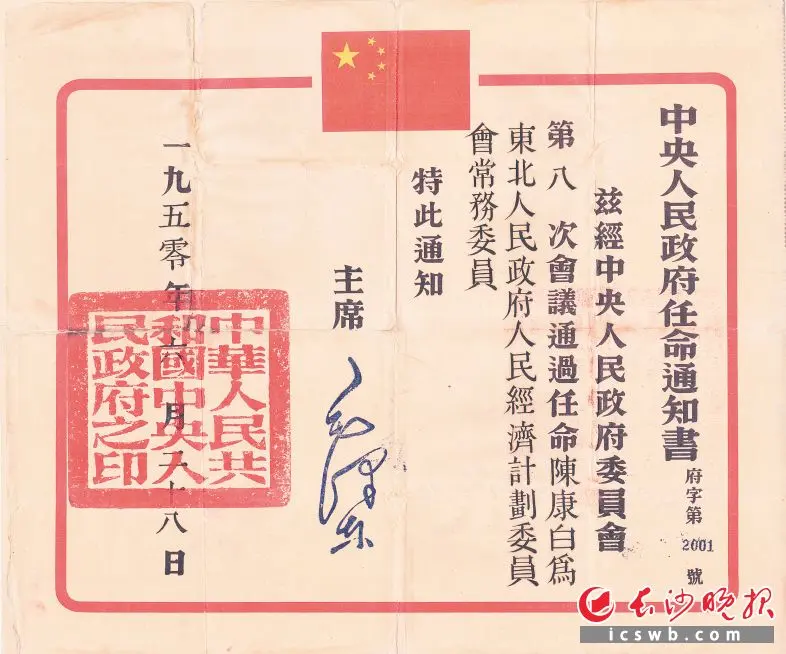

新中國成立後,陳康白曾先後擔任東北人民政府人民經濟計劃委員會常務委員、文化教育委員會委員、文化部副部長、松江省人民政府文化教育委員會委員等職。1951年6月25日,陳康白接到毛澤東親自簽發的任命,擔任剛剛成立的哈爾濱工業大學校長。

據哈工大教授李家寶回憶:“陳康白校長本人既是專家,又是幹部,不怕別人戴帽子。”為了儘可能地吸納當時國內的優秀人才,陳康白還直接請求中央派一批留學歸國人員到哈工大。

在哈爾濱工業大學的歷史上,流傳著“八百壯士”為哈工大發展前仆後繼、奮勇拼搏的故事。無論是科研、教學,還是改革、發展,“八百壯士”早已成為哈工大的一種依託、一種精神、一種財富。

20世紀50年代,新中國建設第一個五年計劃急需大量科技人才,特別是需要培養一批重工業部門的工程師和理工學院的師資,哈工大承擔起了這一歷史重任。在馮仲雲、陳康白、李昌、高鐵等同志主持和領導下,先後有800多名教師從祖國各地來到了改造擴建中的哈爾濱工業大學,承擔起全部教學、科研任務。他們年輕有為,風華正茂,平均年齡只有27.5歲,被譽為“八百壯士”。這其中,陳康白可謂是這“八百壯士”導師中的導師。

6

後來,陳康白擔任中國科學院秘書長、中共中央華北局文教辦副主任等職,致力於中國科教事業的發展。“文革”開始不久,陳康白就受到了衝擊。1975年,經家人多方疏通,已是一臉花白鬍須的陳康白得以回到家鄉路口鎮休養。陳康白寄住在鄉親家中,休養之餘,不忘怡樂鄉間,心繫民情,留下了許多關於“鬍子爹爹”的感人故事,時至今日仍為鄉親們津津樂道。

陳康白先後寄住在堂弟陳運國與大隊信用會計楊建均家中。“當時農村的條件普遍較差,各家各戶都要下田幹活掙工分。儘管生活困難,鄉親們還是把老人的飲食起居照顧得細緻周到。”楊建均的妻子黃來強不但拿出自己結婚用的床鋪、書桌、立櫃和全新的床上用品給老先生用,而且每天悉心安排老人洗漱、進餐與衛生清潔,下午再去田裡 幹活。

楊建均每天從信用社帶回報紙給老人,還不時將李先念、王震等中央領導的來信念給老人聽。感受到親鄰的關心和敬重,使陳康白的心情也慢慢好轉起來。“他常在晚飯後將大家叫到一起,把自己以前打仗的故事和工作中的趣事講給大家聽,還告訴孩子們要好好讀書,將來做對社會有用的人……如果有小孩吵鬧,他會神秘地摸出幾顆糖來。”現今已是70多歲的黃來強一說到陳康白,就有說不完的話,“‘鬍子爹爹’話不多,但每說一句話就像他的腰桿子那樣挺得直,從來不含糊。”

1976年春天,連續多天的大雨,丁家港水庫已超過了警戒水位,隨時有垮堤的可能,陳康白再三觀察,提出採取洩洪的措施。公社黨委在他建議下,果斷分流洩洪。洪水沖毀了一段小渡槽,秧苗和農田設施保住了。在那白茫茫的一片水域前,陳康白看到斷槽流水,隨口吟道:“大風大雨狂,農田一片白。斷橋飛瀑布,小壩變長河。”

陳康白還記掛著家鄉的幾位兒時玩伴,在農閒時經常把他們分別請來,“那個時候條件很差,幾乎掙到工分,都等年終結算時,才會有一點點收入。有時還超支了工分之外的。陳康白看在眼裡,隔三差五以下象棋之以名請他們來聚,他自己掏錢請屋主黃來強到肉鋪買點肉,還買幾瓶(一毛三分錢一瓶)青梅酒。老人看著他們蠟黃菜色的臉,佈滿老繭的手,想著他們的不容易,還總叫房主另外買點豆腐,多加個小菜……一直到至今,陳康白愛喝青梅酒配紅燒豆腐的故事,仍被人津津樂道。”黃來強說。

“誰家有喜事,陳康白都會到場幫忙,總想著做些力所能及的事……他這樣的人質樸,受人尊敬。”1979年底,陳康白離開路口返京,鄉親們含淚送他到兩三里外的車站,時年已是75歲的他三步兩回頭,不停招手,老淚縱橫。黃來強回憶。

1981年7月31日,陳康白因病在北京離世。

今年10月12日,“陳康白教育獎”捐贈暨哈工大附屬中學與陳康白中學結對共建活動儀式在長沙縣路口鎮舉行。哈爾濱工業大學黨委書記熊四皓指出,陳康白在哈工大擔任校長期間,高度重視人才,注重從國家建設需要找準發展大學定位,重視科學研究和教學工作,形成了鮮明的哈工大辦學特色……“哈工大將進一步加大力度支持結對的陳康白中學,加大對長沙縣和路口鎮的教育支持力度,在長沙縣建立哈工大大學生社會實踐基地,積極服務長沙縣發展需求。”

同日,哈工大學子康為民為長沙縣“陳康白教育獎”捐贈100萬元,用於表彰路口鎮範圍內教育教學能力突出的教師、教育教學管理先進個人和先進團體以及成績優異的學生。

深冬,路口小鎮霧靄朦朧,波光粼粼的麻林河河水清澈見底,澄碧如鏡,能映出遠處翠綠的山,碧藍的水。家鄉靜美如畫,彷彿在告慰陳康白。

陳康白生平

陳康白(1904—1981),生於長沙縣麻林橋鄉(今長沙縣路口鎮明月村南品牆屋場)。中國共產黨傑出的科學教育家,延安自然科學院的締造者之一,哈爾濱工業大學軍工奠基人之一。陳康白出身貧寒,1927年畢業於廈門大學。1931年任北京大學理學院研究員,1933年赴德國留學,進入哥廷根大學化學研究院研究生物(有機)化學。1937年抗日戰爭全面爆發後回國,經恩師徐特立介紹到延安參加革命。次年12月加入中國共產黨。抗日戰爭時期,任中央軍委軍工局技術處處長、三邊鹽務處處長、延安自然科學院副院長、延安大學自然科學院院長、中原軍區軍工部部長。解放戰爭時期,任東北軍區軍工部總工程師、東北計劃委員會常務委員、重工業處處長等職,新中國成立後曾任中華全國自然科學專門學會聯合會副主席、東北人民政府文化部副部長、哈爾濱工業大學首任校長、中國科學院秘書長、中央黨校國務院參事等職,是中國人民政治協商會議第二、三、四屆全國委員會委員。1981年7月31日在北京去世。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 報告文學|紅色科學家陳康白

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。