“除了讀書和放犛牛,最讓我牽掛的還是弟弟——達娃才讓”。當年在山上扎毛小學讀書的公切卓瑪,如今在扎毛中心寄校即將讀完六年級。現在的公切卓瑪不再是那個一遇到陌生的異鄉人搭話就羞赧地躲在大人身後的小卓瑪,紅撲撲的兩頰上依舊掛著一小片“高原紅”,落落大方的笑容總是能讓人回憶起藏區夏天的暖意和煦。一談及學習和家人,公切卓瑪的眼睛裡折射出的盡是對未來滿滿的期待和稍稍的不安。

山下是學堂,山上是六口之家。公切卓瑪出生在一個六口之家,父母身體不好,大姐早早嫁人,體弱的父親只能靠放牧犛牛來養活家人,多病的母親也只能靠每年4月份上山採挖蟲草補貼家用,還有70多歲的奶奶行動不便需要照顧。也是因為家庭情況特殊,卓瑪的父母希望兩個孩子能專心學業,而姐弟兩人卻想多替父母分擔家務。

囿於藏區的偏遠的地理位置,對教育資源的大力扶持一直是當地政府所不遺餘力的。讀書也成為藏區的孩子走出遠山的一條通路。和所有勵志故事中的主人公一樣,卓瑪從小品學兼優,去年她還獲得了黃南州“道德之星”獎項,這也是扎毛中心寄校自建校以來第一個州級獎項。“我會像姐姐一樣,貼滿一牆獎狀。”弟弟達娃才讓抬著頭看著獎狀說。

除了日常上課之外,每週二、週四學校給孩子們配備了政府補貼的“營養餐”。因為山道崎嶇,交通不便,公切卓瑪只得在學校寄宿,卓瑪有時也會把“營養餐”攢著留到週末回家給弟弟。每次姐姐回家的時候,等了一週的達娃才讓就會跑上前來摸姐姐的口袋。

山下中心寄校的孩子們正在騰挪跳躍著“神舞”,為“熱貢六月會”做著準備。這是一種起源於青海省黃南藏族自治州同仁縣藏區十分古老的宗教活動。男孩們從祖輩父輩那裡傳承了舞蹈的腳步、動作、神採,他們都希望能在“六月會”上一展雄姿。按照當地習俗,女生是不能參加“神舞”表演的,卓瑪盼望弟弟有一天也能在“六月會”的慶典上跳舞。對他們而言,這既是一種文化傳承,更是一種莫大的榮譽。

公切卓瑪是班裡的學習委員,又是家裡的“勞動委員”。每週五放學父親就會騎摩託車近1小時從山下把卓瑪帶上山。如果弟弟也恰好放學在家,卓瑪就會帶著弟弟一起去步行40分鐘的山路去牧場喂犛牛,然後找個草木肥沃的山腳,把從父親那裡學來的放羊“秘訣”傳授給貪玩的弟弟。

這條看似不算長的公路盡頭便是那條崎嶇逶迤的山道。長達十幾公裡的山道連通了村裡人去往同仁縣城的必經之道,也聯結了姐姐公切卓瑪和弟弟達娃才讓一家人,讓親情在山路的陪伴中款款傳遞。

海拔3300米的高原上,最大的變量是九月份的天氣。中午剛被烤得蔫蔫的山村才從迷糊中清醒過來,下午天上馬上飄起了星星雪花,直到變成一場突如其來的鵝毛大雪。一看氣溫驟降,週五放學回來的卓瑪一想到弟弟沒穿厚衣服,在家便待不住了,她把書包一扔就趕緊跑來扎毛小學,一邊給達娃才讓送來了自己在學校攢下的“營養餐”,一邊從書包裡慢悠悠地掏出了一件疊好羽絨服給弟弟穿上。這件發舊的衣服是當年“海瀾之家&多一克溫暖”捐贈的,她說自己長高了,弟弟現在穿著大小合適,而且暖和。

姐姐在山下,弟弟在山上。卓瑪的弟弟達娃才讓今年8歲,穿著姐姐送來的羽絨服,筆頭在作業本上刷刷作響。而他所在的扎毛小學曾受過“海瀾之家&多一克溫暖”的捐贈。跟幾年前相比,如今的扎毛小學從校舍到食堂、操場,早已舊貌換新顏。

姐姐不在身邊時候,達娃才讓會和小夥伴黏在一起。特別是每天下午的體育課,達娃才讓就會和自己的小夥伴扎西熱旦、旦增久美一起在學校嶄新的籃球上打球。比起和同齡的孩子,他更喜歡和高年級的同學一起打球,他說這樣自己會變得更厲害。

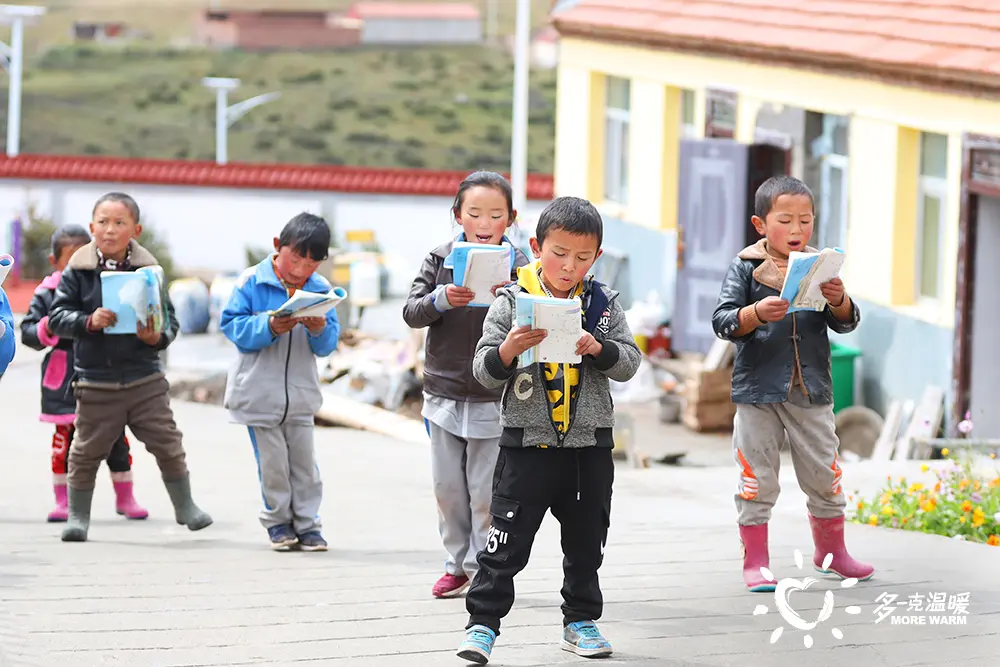

“我想快點長高,長大,然後就可以去山下讀書了。”每天中午,學生們會在教室外朗讀課文,朗朗的讀書聲傳遞在群山環繞的扎毛小學。達娃才讓說他有一次睡著做了個夢,夢到自己長大了,然後和姐姐在一個學校唸書,一起去縣城讀書,還一起去了北京看那些高樓和大廈。

卡先措是今年剛來扎毛小學的青年教師之一,她畢業於青海師範大學,同時也是達娃才讓的英語老師。在學校的時候,達娃才讓經常會和卡先措老師交流,對於姐姐的話才讓深諳於心,“學好了英語,能去更遠的地方。”

漫長的一週將盡,短暫的週末到來。卓瑪回到家的第一件事,就是檢查弟弟的作業本。這個學期,弟弟的數學成績有些下滑,吃完飯後弟弟搬出小課桌,兩個人坐在石階上,認認真真地演算著數學題。卓瑪傳授著自己的學習方法,才讓好奇的聽著,手中的鉛筆滑動著。

有時候,寫完作業,姐弟兩人還會幫奶奶把製作“曲拉”的原料均勻地鋪在小院子裡,或者去幫父母去把曬乾的犛牛糞裝到火爐旁備用。快到中午,村子裡大大小小的煙囪,冒出來的黑煙翻滾得很快,轉眼間就飄上了山腰,並在那裡徐徐緩緩地變化成一帶青雲。

“不知道什麼時候開始,弟弟懂事了。原來都是我照顧弟弟,現在是弟弟照顧我”。弟弟才讓端著一杯剛剛煮好熱奶茶,搖搖晃晃地送到姐姐卓瑪手上。時間匆匆過往,山頂的積雪因向陽而無處留放,有時人的成長就在不知不覺當中,而生活一切如常。

陽光充沛的午後,卓瑪和弟弟會扶著70多歲的奶奶走到屋外的空地上曬太陽,奶奶一邊轉經一邊讓姐弟兩人背詩給她聽。奶奶告訴卓瑪和才讓要記得感恩,記住家的方向。只要那顆感恩的心常在,不管是在山上還是在山下,將來你們離開故鄉的時間越長,感情上的距離就會越近。

週日下午,卓瑪要離開山上的家回到學校。母親把洗好的水果、疊好的衣服放進卓瑪的書包,弟弟牽著奶奶的手站在門外目送卓瑪。卓瑪熟練地跳上父親的摩託車,回頭看了母親和弟弟一眼,便匆匆下山了。摩託車發動機的聲音越來越遠,那條逶迤的山道上又恢復了它往日的沉默和枯寂。

“我有預感,將來達娃才讓會跟我去同一個地方念大學。”一談到未來,卓瑪的笑臉上透露著某種堅定。明年的夏天,卓瑪就要完成升學到縣城裡讀書,離家更遠了,弟弟才讓也即將離開扎毛小學去山下的扎毛中心寄校讀書。“不管是在山上還是在山下,將來你們離開故鄉的時間越長,感情上的距離就會越近。” 陪伴總是短暫,積雪總會融化,公切卓瑪和達娃才讓有一天會明白,雖然此後他們可能會因各自的際會變換而逐漸成為兩條互不相幹的平行線,但人生終會有能讓姐弟相逢於一處的交點:一個叫“家”,另一個叫“遠方”。

來源:鳳凰網公益

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » “海瀾之家“多一克溫暖”——“陪伴篇”

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。