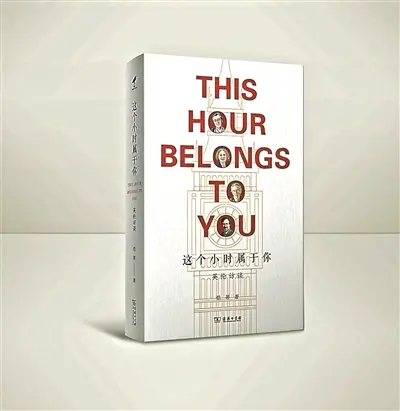

作 者:愷蒂 策 劃:草鷺文化 出版社:商務印書館

主題:《這個小時屬於你》新書分享會

時間:2020年10月11日

地點:騰訊會議

嘉賓:愷 蒂 自由撰稿人、策展人 毛 尖 作家、藝評人

主持:鄭詩亮 《上海書評》編輯

主辦:草鷺文化

很多小細節只有當面才談得出來

鄭詩亮:我們面前這本裝幀非常精美、內容非常豐富的書——《這個小時屬於你》,是一本訪談錄。在這本書裡,愷蒂老師採訪到很多名家大腕,尤其是平日深居簡出的一些作家。請問,您通常是怎麼去聯繫他們,怎樣搞定他們的?

愷蒂:接觸這些作家,我覺得需要臉皮比較厚吧。一般來說我是按照規則走,從他們的經紀人那裡開始,先打電話。他們大多會說作家很忙,沒有時間接受採訪。我也會寫信給他們。

每個作家的情況不一樣。比如戴維·洛奇,他歲數比較大,比較喜歡跟外人見面。之前我在倫敦一個讀書會上見到他,我請他簽名,說我可能來伯明翰,能不能來採訪你?他答應了。1993年、1994年的時候,我去伯明翰參加一個朋友的婚禮。那個朋友的父親在當地算是一位名流,開車送我去戴維·洛奇家。洛奇很高大,令人印象深刻。那是給《文匯讀書週報》做的一篇採訪。

到我這次重回英國,想給《上海書評》寫一些採訪,我就寫信給戴維·洛奇,問還記不記得20多年以前我去採訪過他。他還記得。最後,這成了我回英國之後的第一篇訪談。

像曼特爾,我先寫信給經紀人,經紀人說她很忙。她那時正好有兩齣戲《狼廳》和《提堂》在倫敦演出,看戲的時候她就坐在我前面兩排的位置。她的鼻子長得特別有特點,站起來一看側臉,肯定是她。中場的時候,我就拿節目單去請她簽字。她很高興地簽了。我說想為《上海書評》採訪她,她說“可以”,把郵件地址寫給我。她住在鄉下比較遠的地方,很少來倫敦。所以她是郵件採訪的。看電視上的她,感覺是比較犀利的一個人,但其實她答問特別詳細,考慮得特別周到。

像這些之前不認識的作家,能夠追到手就去採訪。當然也有很多是沒有追到的,像馬丁·艾米斯、石黑一雄。希望以後有機會。

還有一些,像吳芳思、馮德保、何慕文、吉學平,還有大衛·皮爾森,都是我平時有工作接觸的,找他們採訪就非常容易。

鄭詩亮:我印象特別深的是書中最後一個訪談,一位老先生編一本有關舊書的權威雜誌,叫尼古拉斯·巴克。他人很傳統,對新技術、新傳媒持非常保守的態度。聊到一些新東西,老先生表現出一種很不屑的態度。但是愷蒂老師還是把這個話題接下來了,特別厲害。

毛尖:愷蒂是我朋友圈中心最大的人。當年在南非他們家孩子的保姆是有艾滋病的。通常這會讓家長有點緊張,愷蒂就覺得無所謂。她屬於那種不走尋常路,用最簡單的方式來生活的人。這回因為面對的是異域文化,可能才有點小緊張。

愷蒂:帶一點小緊張感,你的感覺會比較敏銳。每一個作家都有很不同的性格,比如朱利安·巴恩斯,他是比較拘謹的一個人。每問他一個問題,他都想很久然後才會回答你。他給我們寫簽名卡都特別謹慎。

我原來以為他會是一個比較政治性的人物。因為他的夫人是南非人,二十來歲才離開南非,而且巴恩斯的第一本書在南非是被禁掉的。我就想他可能會跟我講種族歧視之類。但是沒有,他一點興趣都沒有。他說他書在南非被禁是因為裡面的情色因素,不是因為政治因素。

這些小細節你肯定要當面才能夠談出來。

訪談中有非常私人的內容會更有意思

鄭詩亮:毛老師讀完這本書,比較喜歡裡面哪些訪談?

毛尖:第一篇去看的是克倫威爾的三部曲和弗吉尼亞·尼科爾森談布魯姆斯伯裡團體。一個是因為《狼廳》,我在看這個劇,特別感興趣。二則是因為布魯姆斯伯裡團體,當年在《萬象》,陸灝拿了很多書叫我寫文章。我自己都寫過四五回。

鄭詩亮:我也很喜歡這個訪談,裡面八卦很多。

毛尖:愷蒂的訪談跟人家光談八卦有一個很大的不同,她很樸素,我們一直說“四兩撥千斤”。一方面她像華生,代表我們正常人的智力向對方提問。另一方面,她又蠻有福爾摩斯精神,她問的問題都很簡單,但又經常是卡著人家七寸的。所以,愷蒂一方面滿足了我們八卦欲,同時另一方面,她又提升了我們的八卦精神。愷蒂提問,從來沒有學者那種習氣。她沒有左中右的負擔,也不怕政治不正確,就是憑常識為我們提問。有膽識又富於實踐,這是這本書特別有力量的地方。

鄭詩亮:您是怎麼那麼會提問題?

愷蒂:前提是充分準備。因為採訪的是作家,我肯定要去讀他們的書。當然也不可能把所有書都讀下來,有時也會看相關電影或電視。我一般不準備詳細的問題,而是列出幾個大方向,有一張紙在我手上。我聽別人聽得比較仔細,基本都是順著他們的話題講下去,很多採訪內容其實是很有機的。

像弗吉尼亞·尼科爾森,是在她倫敦的家裡採訪她。談到講述她家族故事的電視連續劇,我說你爸爸昆汀在裡面是一個很小的角色。演她爸爸的演員是吳芳思的兒子,在我去見她之前,吳芳思就向我抱怨過,說兒子演的昆汀·貝爾原來有臺詞的,結果被他們剪掉了。尼科爾森講了同樣的話。一般來說,如果你真心去聽他們講故事,他們一般不太會有什麼防線,就會給你把事情說出來。我問的也是比較家長裡短的事情。

鄭詩亮:愷蒂老師特別喜歡問他們怎麼看其他的作家,怎麼看其他文化圈、文學圈的朋友。比如洛奇在自傳裡面回憶了他跟布拉德伯裡幾十年的友誼,您問他,兩個作家如何才能保持友誼,特別是寫作風格很相近的作家?不怕冒犯到他們嗎?

愷蒂:我覺得我還是比較禮貌的,因為我知道他們兩個人的關係很好。我就不會去問朱利安·巴恩斯與馬丁·艾米斯的關係,那個我覺得會讓他有點不高興。

訪談薩拉·沃特斯時談到同性戀。我問她怎麼知道自己是一個Lesbian(女同性戀)的,她給我的回答特別有啟發性。她說她並沒有在哪天突然意識到自己是Lesbian,她是通過愛上一個人來意識到的,因為她愛上的是一個女人。這其實是非常私人的東西,我覺得訪談裡面這種花絮更有意思。

那些有非常文雅中文名字的外國人

毛尖:跟這麼多人談下來,你覺得哪些人是真對中國特別有感情?

愷蒂:那就是何慕文、馮德保、吳芳思他們。上篇裡的人非常少了解中國,對中國只是一個概念。像巴恩斯是上世紀80年代去過中國的,但他記得的中國也就是天壇、故宮。

毛尖:下篇裡那些名字跟中國人一樣的外國人,他們那麼文雅的名字是誰取的?

愷蒂:他們都是中國的專家,可能是中國老師給取的,也可能是自己取的。

其中,許忠如是華人。但他很少用這個名字,我認識他一直是John Koh。後來我說你這個John Koh有沒有中文字,他說讓我想想怎麼寫。然後字寫得很難看,肯定是父母給他起的。

鄭詩亮:他們有的研究善本書,有的研究中國書畫收藏。

愷蒂:其中我非常熟悉、也非常想採訪但他就是一直不肯答應的,是艾思仁。他也是一個藏書家,在中國很有名。其實我跟他聊得蠻開心的,我帶父親一起去他普林斯頓的家裡看他,談了很多那些書畫古籍的掌故。如果能夠完全記下來,很有意思。但後來我說,咱們能不能整理一下做成採訪。他說你打算在哪裡發表,我說《上海書評》。他說《上海書評》好像有點不是太學術性。他要保持他那種學術的姿態。

他非常熱愛中國。他家附近有個中國餐館,他請我們全家吃中飯。他問我的兩個孩子最喜歡中國什麼?是不是特別想念中國?我女兒說想念南非。艾老師就說,南非有什麼好的,非洲是沒有文化的地方,他說中國五千年的文化是全世界最好的,你們應該熱愛中國,怎麼會喜歡南非?我覺得這個人比中國人還要中國人。而且他確實認為非洲是一個沒有文化的地方。為這個我差點跟他打起來。

鄭詩亮:我注意到您還採訪了一個老革命,叫彥涵老先生,讓他談版畫。

愷蒂:這個採訪是我2003年為大英圖書館的展覽做紀錄片時做的。採訪內容紀錄片用了一部分。後來我跟陸灝提起,他看到彥涵老先生的畫特別喜歡,為此還特地去買了一個能夠放那些錄像帶的小機器,才把採訪全都整理出來。

老人特別有氣勢、特別了不起。經歷過那麼多挫折,到了80多歲畫風特別現代。上世紀40年代在延安的時候,他刻過很多特別革命、特別有力度的版畫,像民兵、抗日之類。到了上世紀80年代,他又開始創作特別現代、特別抽象的東西。

鄭詩亮:下篇裡面他是比較特殊的一位,一直在革命文藝上面探索。他的訪談更多涉及意識形態、革命這些,但也蠻動人的。區別於其他就是就書談書,這個老先生有些東西超出藝術之外。

愷蒂:19歲、20歲的時候,他跟後來去法國的法蘭西院士朱德群一起學法語,打算去法國。兩個人包裹都已經打好了,他聽說可以去延安。腦子一熱,法國不去了,去延安。所以兩個人最後完全不同的生命路線。他在延安經歷非常多,後來又經過“文革”。

後期他的藝術風格,把中國版畫做得那麼抽象,其實是他真正想做的。他說我現在都歲數這麼大了,我不管別人怎麼說、有什麼要求,我就是要做我自己想做的。

中國的書,紙做的,絲做的是最有文化、最好的

鄭詩亮:不太盡興的採訪有嗎?

愷蒂:採訪尼古拉斯·巴克老先生,因為我們剛剛翻譯了一本他的書。他在劍橋鄉下。因為新冠,日常都是用視頻會議跟家裡人聯繫。我也就只能視頻跟他聊天。整個採訪他有一點矜持,我好多問題,他都回答得比較簡短。

我們談到《紐約客》上他的視頻,我認為把書籍收藏的高深概念完全大眾化了。比如聊書的接口是什麼,就想人的膝蓋。膝蓋是人最容易受傷的地方,而接口也是書最容易損壞的地方。我覺得很有意思,可他說覺得人們在嘲笑他。

《紐約客》裡面還提到一幅漫畫,畫了一個非常潦倒的書商。我覺得非常有意思,問可不可以把它用做我們中文版的插畫。他說如果你們覺得這樣是一個賣書的好方法,那你們就用吧;我的話,我是不會選用這個東西的。他很不願意把它大眾化。

我想如果是見面採訪的話,可能會更輕鬆一點,可以把他更多的想法引出來。視頻上採訪,我覺得他有一個防線。

鄭詩亮:這本書後面兩個採訪——大衛·皮爾森談西方書籍裝幀,許忠如談珍本書收藏,都是跟您現在做的工作相關的。談到西方比如倫敦的古書收藏,您在國外那麼多年,平常逛舊書店是個什麼感覺?回到中國來看,跟國外相比又是什麼樣的情況?

愷蒂:我很少買書,我就買要用、要讀的書。我在這裡的工作是負責中國版畫的收藏。我喜歡跟藏品在一起工作,但我自己不收藏。因為我覺得收藏是一個非常大的負擔,你要保護它。再漂亮、好看的書,我覺得過眼就夠了,不一定要自己收藏。古籍書店和珍本書商我現在打交道比較多。大家可以期待一個線上古籍展,11月底開始,會比較有意思。

從中世紀開始那些羊皮、豬皮、牛皮裝幀的書,我看到過很多。艾思仁老師就認為,西方的書比不上東方的。有一次我陪他和故宮的翁連溪老師去大英圖書館看敦煌經卷。當時正好有盎格魯-撒克遜展覽,裡面展出許多包括七世紀西方最早的書籍,像《卡斯伯特福音書》抄本(不是印本,印本當然《金剛經》才是最早的)。我就跟翁老師說“咱們去那個展覽看看”。艾老師說不要去,這些西方的書都是殺生所得,佛教特別不喜歡。中世紀是在皮紙上抄書,要殺很多小牛、小羊才能把這些書做出來。他說你看中國的書,紙做的,絲做的,多好,是最有文化、最好的。這個是中國書跟西方書的區別。

東西方書籍的裝幀不一樣

但都非常豐富

讀者:請教愷蒂老師,中國的圖書收藏是不是正處在關鍵的轉折點,一個非常好的時間窗口期?因為現在閱讀電子化,書籍的出版、收藏朝向精緻化的方向。是不是可持續的一條路?

愷蒂:中文書的收藏已經比較成熟,國內已有許多藏書家,像黃裳先生、韋力先生。對西書的收藏更像二三十年前的日本,開始有興趣。不只是對初版本,或者我們熟悉的現代文學的東西,現在很多人對搖籃本感興趣。比如對拉丁文的,就像董橋先生講的,雖然看不懂,但還是想能夠收一本,為它的裝幀、印刷或是皮紙。現在開始有這麼一個趨勢,非常精美、羊皮的裝幀,包括草鷺文化做的這些工作,肯定是在往上走的。

讀者:感覺中文的圖書裝幀相對比較簡潔,有點單一。甚至有一種說法——插圖的中文圖書大多是針對下裡巴人的。西方的裝幀要豪華很多,有很豐富的多樣性。請問怎麼看待這兩種不同取向之間的文化差異?

愷蒂:又是一個宏大的問題。我倒覺得比較單一的是西方裝幀,它就是冊本裝幀——書頁的一邊縫上,可以從左邊翻到右邊,偶爾也有一種背對背的裝幀。中國書籍的裝幀更多樣性,古代有卷軸裝、經卷裝、冊頁裝、蝴蝶裝等,卷軸的也可以攤開來,像《金剛經》。

我們的線裝書其實就相當於西方的冊本裝幀。但線裝書的洞是從上打到下的,西方的冊本是一個書帖一個書帖縫起來的。西方用的材料,主要是皮革,比較好裝飾,像燙金之類,在裝飾上更豐富一點。

從插圖來說,中國書籍基本是木刻插圖。最傳統的木刻插圖主要是黑白的,後來從《十竹齋箋譜》《程氏墨苑》開始,有一些餖版、水印的插圖。西方沒有水印這個說法,插圖都是油墨印。但西方也有木口木刻,因為西方也開始發明石版、銅版這些。所以它的插圖從技法上來講,相對中國的要豐富一些。

紙張上,中國古籍基本印在宣紙上。西方古籍的紙張比較厚,而且是小頁的,就是一書對摺的紙。

活字印刷雖然是中國發明的,但在中國沒有被廣泛使用。印刷機本身是西方發明的。大部分中國古籍都是刻版刻出來,每一頁書是一塊版。而活字印刷可以一頁印好後再拆散、重新組裝。

所以,也不是說西方書籍就比中國裝幀更豐富。它們不一樣,但都非常豐富。

讀者:書中有一個受訪人柯律格,是外國人,但是長期致力於研究明朝文化,而且部分成果成為暢銷書。您怎麼看待外國人研究中國的作品受歡迎這樣一個現象?

愷蒂:外國人研究中國,他們會有比較奇特的角度。像柯律格做明朝的物質文化,因為站在外面,可能更有新鮮的視角。而且他們研究的出發點都比較小,很少從宏觀角度來看中國文化史,研究得會比較深。柯律格以前是在博物館工作,先是維多利亞博物館,後來大英博物館,他是通過很多實際的器物來做研究。

毛尖:疫情期間,我讀了伊沛霞的《宋徽宗》。她作為外國人寫宋徽宗有一個好,想象空間比較小,很專業,細節考證都是實打實的。她沒有用自己的主觀視角進去,而是用非常客觀的史料來切入視角進而轉化成為一種描述,每一句話都有史料佐證,這方面能力特別強悍。

這些年,中國讀者看了太多描寫誇張的史書,有失望的地方。對外國學者的史書感興趣,會比較幸福一點。

我能直接接觸到這些作家

這是別人做不到的

讀者:愷蒂老師之前的作品,大多是隨筆,這次怎麼想到出版一部訪談集?

愷蒂:隨筆寫得有點厭倦了。訪談是從別人嘴裡把他們的想法套出來,更直接也更有意思。

我最早寫隨筆的時候,域外信息的瞭解渠道還不是很暢通。所以我當時寫的很多介紹性文章,還比較有價值。包括像同性戀、反全球化的那些運動,相關信息在國內還是比較新鮮的。而現在信息傳遞、翻譯的速度都特別快,我書還沒讀完,相關書評等所有東西都已經譯過來了,已經不需要我再去做介紹或評論的工作。反而是我能直接接觸到這些作家,這是別人做不到的。

讀者:吳芳思上世紀70年代到過中國,給我們提供了一個瞭解那個時期中國的新視角。您認為這一視角有什麼價值?

愷蒂:對,很有意思。像吳芳思,還有一位馬克樂,木版教育信託的理事,曾是維多利亞博物館的副館長,英國這邊大概有十幾位,上世紀70年代一起來過中國,還下鄉去勞動過、軍訓過。他們到現在仍是非常好的朋友,都很懷舊。他們非常懷念那個時代,對中國特別有感情,對中國文化也特別瞭解。而且好幾位都是女士,像柯玫瑰,她是做陶瓷的。

讀者:愷蒂老師,您在亞洲、歐洲、非洲都生活過,閱歷很豐富,見識過各色人等。在您看來,哪些經歷對您“四兩撥千斤”的採訪功夫有重要影響?

愷蒂:我1997年、1998年的時候在國內做過一套紀錄片,8集,有關李約瑟的中國文化史。那一套紀錄片裡面我採訪了相關中國文明、科技方面,非常多的人,包括官員、企業家、學者,都是出鏡的。那是一個比較好的訓練。從那以後,我就比較能夠自如地跟所有人講話,除了見面之前有一點點小緊張外。

另外也有可能是到了一定的歲數。到40多歲以後,好像就沒有什麼可畏懼和擔心的,任何話都可以講了。

鄭詩亮:您在後記裡面提到了您父親鄭重先生,他是我們的前輩,您說他是一個最好的記者。他對您採訪,包括閱讀、寫作這方面,有沒有一些的影響?

愷蒂:非常潛移默化的影響。十幾歲的時候寫完文章我會給他看,很緊張地等在旁邊看他有什麼反應。他如果說這個文章寫得蠻好的,我就特別高興。對我的寫作,他從來沒有指點過說你應該這樣那樣。

而是,比如他來南非,每天自己出去走路。他又不講英文,但每天回來都跟我提問題,今天我在外面看到這個了,是怎麼回事?我就要去做一番研究,幫他找出答案。然後第二天他又出去看到什麼,回來又問。他就一直不停地,非常敏銳地捕捉到很有意思的東西。他來英國也是的,問起英國城市規劃等許多話題。我覺得特別了不起,他80多歲了,仍被所有的新事物吸引。一直充滿好奇,不明白的就要去搞懂它。這對我影響蠻大的,也是我很佩服他的地方。

整理/雨驛

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 愷蒂訪談英倫墨客

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。