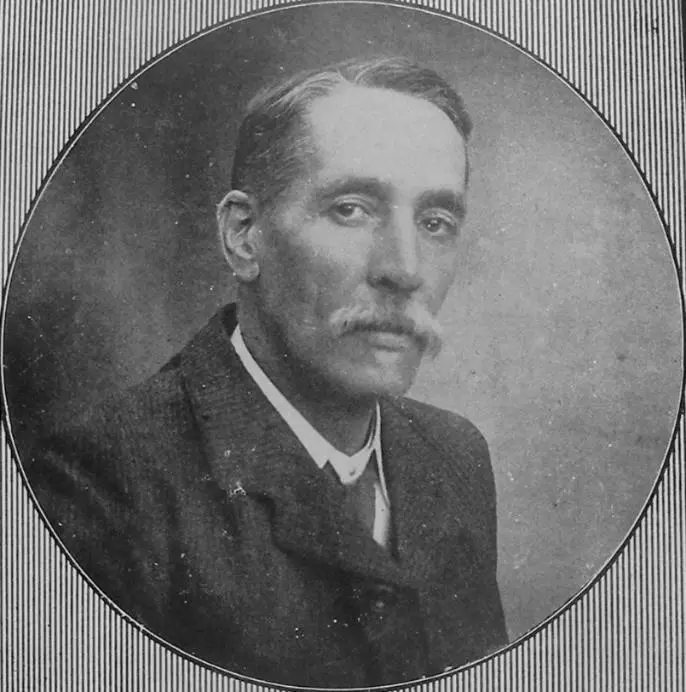

英國人庫壽齡(或譯庫林,S.Couling,1859—1922),是一身而兼多任的近代來華人士:傳教士、教育者、學者、編輯、文物蒐藏者。庫壽齡一生的最後十餘年,基本上僑居在華洋雜處的上海。上海時期的庫壽齡,將其在漢學方面的功力和積累源源不斷地釋放出來,造就了他著名僑居地漢學家的聲譽。

庫壽齡其人

庫壽齡1859年生於倫敦,是家中幼子。由於家境窘迫,富有學者品味的父親並未能給予庫壽齡優越的學習和成長條件。儘管天資聰穎,但庫壽齡的求學之路並不順利,他在十五六歲的時候就到一家保險公司工作了。過了兩三年,庫壽齡萌生了追隨其父從事傳教工作的心願,在18歲時進入布裡斯託浸會學院學習。在此過程中,庫壽齡對中國產生了興趣。

1884年,年輕的浸信會牧師庫壽齡離開英國,目的地是中國山東。從1884年開始,一直到1908年,庫壽齡的絕大部分時間都

是在山東度過的。他在青州等地學習語言、教書育人,並利用歸國休假的機會努力提高自己的學歷學位和知識水平。應該說,這是庫壽齡重要而漫長的成長期,他不僅提高了自己的漢語水平,還獲得了愛丁堡大學的碩士學位,甚至兩次被邀請到山西大學任校長(均被庫本人以想留在教會為由拒絕了),但在傳教和教育方面卻遇到了諸多不快。浸信會在山東的教育政策,在1904年發生了重大的轉變,而庫壽齡對此頗有保留。在歷經數年的掙扎後,庫壽齡於1908年脫離浸信會,並離開了生活長達二十餘年的山東。

離開山東後,庫壽齡幾經輾轉,最後選擇了僑居上海。上海時期的庫壽齡,同樣扮演著多重角色。庫壽齡擔任過家庭教師,積極參加皇家亞洲文會北中國支會(North China Branch of the Royal Asiatic Society)的活動並於1914年起擔任名譽幹事和編輯的職務,1919年代理上海麥倫書院 (Medhurst College)院長一職並創辦著名的漢學刊物 《新中國評論》(The New China Review)。在這些豐富的社會和文化活動之外,庫壽齡還不忘著述,先後發表了多篇文章,並編寫了重要的專書 《中國百科全書》(The Encyclopaedia Sinica)和《上海 史》(The History of Shanghai)。晚年的庫壽齡,不斷受到一種罕見疾病食管憩室的折磨,加上長期而繁劇的勞作,不幸於1922年6月15日在上海辭世,享年62歲。

庫壽齡的上海歲月及其漢學成就

庫壽齡離開教會的決定,在庫壽齡夫人為其撰寫的 “訃告”中被稱為 “悲劇”。但從漢學研究的角度來看,正是這一決定促使庫壽齡最終選擇上海,並在這個文化交流中心充分發揮了自己在漢學研究領域的才智;如果說山東時期是庫壽齡漢學生涯漫長曲折的準備期,那麼上海時期則是 “開花結果”的全盛期。上海時期的庫壽齡,漢學上的貢獻大致可分為著述和編刊兩大方面。

在漢學論著的寫作和發表方面,庫壽齡在此階段共發表各類文章十餘篇,並完成了兩部較為重要的專書。就筆者所見,庫壽齡在上海時期所發表的署名文章以書評為主 (主要評介其時西人關於中國古物的書刊),此外有關於河南所發現之甲骨和介紹莫理循文庫的文章各一篇,這些文章大都刊登於《皇家亞洲文會北中國支會會報》。庫壽齡編輯《新中國評論》時,也以編輯的身份發表了一些文字,以編刊相關事務和漢學人物介紹為主。庫壽齡的上述文章,大部分可視為其山東時期甲骨收藏與研究的繼續,但學術性有限,無法與下文要講的兩部專書媲美。

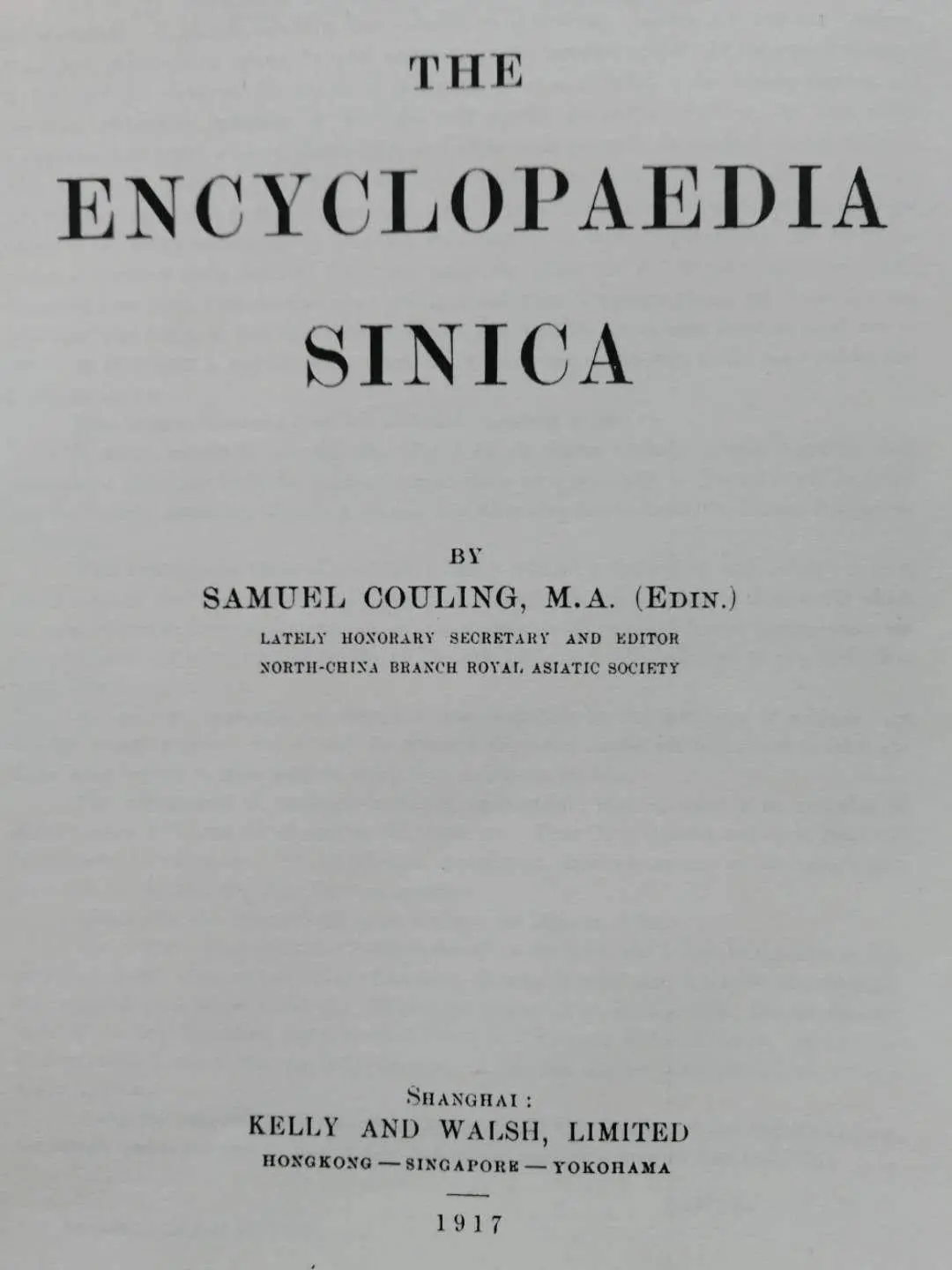

首版於1917年的《中國百科全書》,應該是庫壽齡在漢學方面的代表作。此書有六百餘頁,集伯希和、柏永年、伍連德、佐原篤介等中外人士之手筆,用百科全書的方式全面介紹中國歷史、地理、政治、經濟、文化和宗教等各方面的情況,涵蓋面之廣足以展示主編庫壽齡在漢學研究方面的雄心壯志。儘管有批評者認為該書存在過於重視教會史、編纂時機不夠成熟、某些重要人物缺失、部分詞條不夠嚴謹等各種問題,但更多的則是來自漢學界的肯定和讚譽。《中國百科全書》出版隔年,便獲得了有漢學界諾貝爾獎之稱的“儒蓮獎”,這是對庫壽齡辛勤勞作的最大肯定。由於該書內容廣泛且充實,出版後一直被想要了解和研究中國的人士閱讀和引用,甚至贏得了“鉅著(magnum opus)”的美譽。《中國百科全書》初版至今,已至少於1964年、1967年、1983年和2007年重印了4次,學術生命力可見一斑。該書是關於中國的知識寶庫,是漢學研究的重要參考書之一,是庫壽齡在漢學方面的代表作。

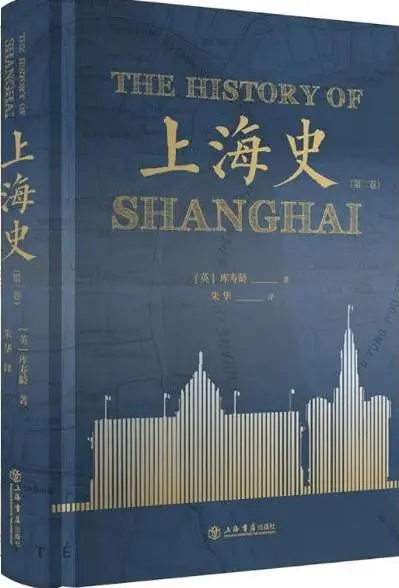

現在可以看到的《上海史》,共有兩卷,大致由蘭寧(George Lanning)和庫壽齡分別完成。此書的寫作和出版頗有些曲折,內容的組織方式也與同類著作大不相同。《上海史》的最初計劃,是在工部局的資助下由蘭寧完成一部三卷規模大部頭論著。1906年,蘭寧接手此項工作,但在即將完成第一卷的1919年與世長辭。1920年,工部局董事會討論後決定,讓《中國百科全書》的作者庫壽齡接替蘭寧完成此書。庫壽齡為蘭寧的第一卷補充了註釋和附錄,並經工部局審定後在1921年出版發行。庫壽齡可能利用了蘭寧長期蒐集的相關資料,故而相當迅速地完成了第二卷的初稿。同樣不幸的是,庫壽齡於1922年去世了,此卷的掃尾工作由庫壽齡夫人完成並於1923年正式出版。也就是說,工部局資助的這部費時近二十年的《上海史》,是一部未完成的著作。儘管存在種種不足,如首卷的敘述過於散漫和第二卷的資料來源交代不清,但學者們的整體評價是肯定的,認為該書“是用英文資料寫成的第一部翔實記載19世紀租界歷史的著作”,“許多有關歷史細節資料賴此書得以保存下來”;由於資料翔實,結構嚴謹,被認為是“一部態度嚴肅、有很高學術價值的著作”,“至今仍被學術界廣泛徵引”。由庫壽齡夫婦完成的《上海史》第二卷,主要論述公共租界的沿革和成長,體例嚴整、資料翔實、文風質樸,保留了諸多關於上海的有用資料。《上海史》已有上海書店新近推出的中譯版,有興趣者可參考。

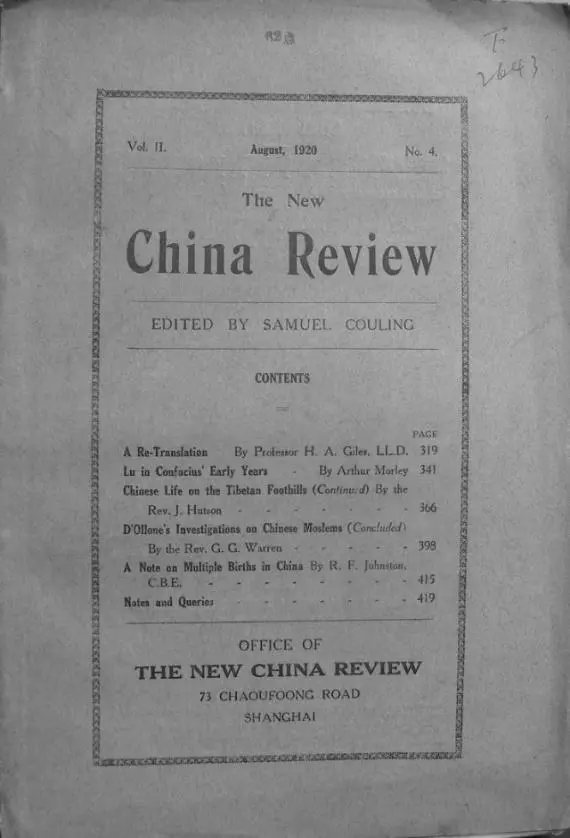

在編刊方面,庫壽齡先後編輯過兩份重要的漢學期刊,分別為短期編輯《皇家亞洲文會北中國支會會報》,創辦並主編《新中國評論》。

庫壽齡與皇家亞洲文會北中國支會的淵源比較深。早在山東時期,庫壽齡就於1894年成為其會員,此後還曾於1904年將自己與方法斂(F.H.Chalfant)蒐藏的四百餘片甲骨原價轉讓給了文會。僑居上海後,庫壽齡與文會的關係就更加密切了,不僅在文會發表演講並在會報發表文章,還於1914年成為文會的名譽幹事和會報編輯。庫壽齡是1914—1916年《皇家亞洲文會北中國支會會報》的編輯,這個工作不僅為其帶來了博學之士的知名度,也為其創辦並主編《新中國評論》積累了寶貴的經驗。

1919年,庫壽齡在上海創辦了一份新的漢學刊物,因以繼承1872至1901年在香港出版的《中國評論》(The China Review)為目標,故刊名叫做《新中國評論》(The New China Review)。《新中國評論》的編輯部設在兆豐路(Chaoufoong Road,今高陽路)73號,由庫壽齡自任主編,每兩月出一期,每年合為一卷。該刊創刊後,很快就受到國際漢學界的重視,馬伯樂、賴德烈和林語堂等中外學者紛紛在《通報》《法蘭西遠東學院學報》《中國科學與美術雜誌》《皇家亞洲文會北中國支會會報》《教務雜誌》等刊物或論著中對其加以評論並充滿期待。1922年6月,庫壽齡辭世,《新中國評論》在其夫人的主持下至年底出齊第四卷後停刊。雖然只有4年的時間,但《新中國評論》還是有相當水準的,這與庫壽齡的漢學修養和不辭勞苦密不可分。該刊所刊發的論文中,如慕阿德關於基督教史的研究、伍德華關於中國當十銅元研究、金璋關於甲骨的研究、斯坦因和沙畹關於敦煌文獻的文章等,均在漢學史上留有一定的影響。1923年,高第在《西人論中國書目》第二版的補編中,將該刊目錄全部收入。1933年貝德士在《西文東方學報論文舉要》一書中,曾選取並收錄了該刊的14篇文章,認為這些論文具有重要的價值。在筆者看來,《新中國評論》和《中日釋疑》《中國評論》共同記錄並見證了僑居地漢學英美派的成長和崛起,也是我們今天研究僑居地漢學的重要文本。

在談到庫壽齡的漢學貢獻時,還有一個值得提起的因素,那就是庫壽齡夫人的輔助之功。如前所述,無論是《上海史》還是《新中國評論》,都是在庫夫人的手中最終“完成”的;同時,庫壽齡夫人也是《中國百科全書》的撰稿人之一。完全可以這樣說,在庫壽齡幾乎所有值得書寫的漢學貢獻中,均有其夫人的輔助和貢獻。

庫壽齡與作為僑居地漢學中心的上海

庫壽齡在上海時期的漢學貢獻,是其本人的長期準備和辛勤勞作的結果,但也得益於上海的文化和出版氛圍。若放寬視野,從更大的時空範圍來看待這一問題的話,可以說在相當程度上是作為僑居地漢學中心的上海成就了他。

所謂“僑居地漢學”,筆者曾在《來華西人與“僑居地漢學”》(《文匯報》2012年9月8日)一文中將其定義為:在近代中國,“一種新形態的漢學遂逐漸產生和發展起來”,“說其新,原因之一是這種漢學產生在中國,這對於那些來華西人而言是他們的僑居之地,故可稱為僑居地漢學”。

僑居地漢學的中心,曾有幾次變化。寬泛一點來看,19世紀初中心在東南亞,因為那時中國尚未開放,有意來華的西人往往以此為跳板等待進入中國,標誌是《印中搜聞》;19世紀中、後期的中心在港澳穗,標誌是《中國叢報》《中日釋疑》和《中國評論》等;19世紀末到20世紀上半葉的中心是上海,標誌是《漢學叢書》《皇家亞洲文會北中國支會會報》《教務雜誌》《新中國評論》《中國雜誌》等;當然還有20世紀上半葉的北京,和上海雙峰並峙,可以《華裔學志》《輔仁英文學志》等為標誌。當然這只是一種粗略的劃分,因為關於僑居地漢學的研究目前來看還有很多領域有待深入討論。

鴉片戰爭之後,隨著傳教和文化交流中心的北移,上海逐漸代替港澳穗,成為僑居地漢學的新中心。1908年庫壽齡來到上海時,香港的漢學刊物《中國評論》已停刊數年,而《漢學叢書》和《皇家亞洲文會北中國支會會報》等在滬出版的漢學連續出版物則在持續發行,就連《北華捷報》和《字林西報》對僑居地漢學也頗為關注。

作為近代中外經濟和文化交流的中心城市,上海在漢學研究方面的優勢同樣明顯。除了前述的各種專業刊物可以提供發表和交流平臺之外,上海有眾多可以輔助漢學研究的文化機構,比如著名的徐家彙藏書樓和皇家亞洲文會北中國支會。徐家彙藏書樓收藏有豐富的外文書籍和中國地方誌等重要文獻,可為漢學研究者提供文獻上的支持;而亞洲文會則通過其演講、博物館、圖書館、會報等多種方式為漢學研究者提供交流和學習的機會。如前文所述,庫壽齡與亞洲文會淵源頗深,他在上海時期積極參與亞洲文會的各種活動,在其中扮演著相當重要的角色,庫壽齡去世前是北中國支會的副主席。在滬時期的庫壽齡所交往的名流和學者,不僅有亞洲文會的會員和徐家彙的神甫們,還包括身處北京、香港和歐美的莫理循、愛理鶚、伯希和、沙畹、勞費爾、翟理斯、莊延齡和伍連德等中外人士。與來滬之前的孤學無友相比,庫壽齡此時的學術交往和信息資源已經全然不同,用眼界大開形容應不為過。

上海也是近代中國的出版中心,有在漢學出版上經驗豐富的土山灣印書館和別發印書館。李歐梵認為,別發印書館及其分支機構已經將上海、香港、天津、橫濱、新加坡、新德裡和孟買等城市連接起來並形成了一個國際性的文化空間。值得特別關注的是,庫壽齡幾乎所有的重要論著,都是在別發印書館出版的:《中國百科全書》和《上海史》如此,編輯的兩份刊物《新中國評論》和《皇家亞洲文會北中國支會會報》亦然。漢學論著有其特殊性,在技術和經驗上要求較高。庫壽齡的《中國百科全書》雖是英文作品,但包含有大量的漢字(尤其是中國的各種專名),非別發印書館這樣經驗豐富的大出版機構莫辦,庫壽齡在該書“前言”中曾專門感謝了別發印書館的專業和服務。

由於資料方面的限制,尚有很多細節不易確認。但上海優越的文化和學術環境,對庫壽齡來說無疑是個巨大的利好。庫壽齡生性不喜社交、不善言談,甚至被合作者指為“怪異”。但他在漢學上精通漢語,興趣廣泛,有學術頭腦,是一位有潛質的僑居地漢學家。無論是個性還是學術,海納百川的上海無疑更適合他。庫壽齡在山東時,與其服務的浸信會不甚協調,鬧得很不愉快。甲骨的收藏和研究也許是個反例,庫壽齡早在山東時期就開始蒐藏甲骨(甲骨學中著名的“庫方”,指的就是庫壽齡和方法斂),但在學術上並沒有做出受到關注的重要成果。

庫壽齡能在漢學史上留名,還有一個重要的原因是他在主編《新中國評論》時表現出的大膽和敏銳。庫壽齡已經意識到了上海在漢學方面的重要地位,他不僅要為僑居地漢學貢獻力量,還要為其中的英語派搖旗吶喊並爭得應有之地位。庫壽齡在《新中國評論》具有發刊詞性質的首期“序言”中,明確提出:要想與《通報》和《法蘭西遠東學院學報》這些主要代表法國漢學的刊物抗衡,就必須恢復《中國評論》的老傳統,那就是在中國出版可以代表英語國家漢學水準的學術刊物。這樣的意識,很容易讓人想起傅斯年那句非常有名的“要科學的東方學之正統在中國”,並且兩者所抗爭的主要對象都是法國漢學。

要之,庫壽齡僑居上海並專攻漢學,可謂適逢其會。20世紀初的上海,作為僑居地漢學的中心,為庫壽齡展示自己的漢學才情提供了絕佳的平臺。庫壽齡則通過自己的積累和努力,為上海僑居地漢學搖旗吶喊、攻城拔寨。

本文在寫作過程主要參考下列論著:王毅著 《皇家亞洲文會北中國支會研究》、鄒芙都等著《西方傳教士與中國甲骨學》、庫壽齡夫人撰《庫壽齡傳》(郅曉娜譯)。限於篇幅,註釋從略。

作者:王國強

編輯:劉迪

責任編輯:任思蘊

*文匯獨家稿件,轉載請註明出處。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 庫壽齡的上海歲月和漢學貢獻

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。