世界上幾乎所有動物都有發情期,雄性只有在雌性發情期內與之交配才能懷有後代,因為發情期是排卵期向外釋放的信號。人類極為特殊,沒有明顯的發情期,早期也不知道何時排卵,為此人類祖先不得不演化出“愉悅感”提高繁殖率。

實際上,繁衍對於大多數動物來說是痛苦卻又不得不做的事情。例如:繁殖季節的夜晚,貓叫得有多悽慘,它就有多痛苦。因為公貓有倒刺,可以勾住母貓,防止繁殖過程中母貓逃跑,從而提高繁殖成功率。大型貓科動物同樣也是如此,所以無論是母獅子、還是母老虎都只會在發情期同意繁殖後代。

演化其實是場“吃雞”遊戲

關於人類沒有發情期,我們可以反過來思考,為什麼動物有發情期?大部分動物並沒有高等智慧,甚至很多都不存在主觀意識,它們的身體構造,行為習慣都是環境不斷淘汰下的結果,這個過程稱為自然選擇。

例如:戰場上一部分人穿吉利服,一部分人穿雪地服。炎炎夏日,綠樹叢生,雪地服是明晃晃地移動靶子。如果在白雪皚皚的冬季,雪地服選手吃雞的概率更大。

動物世界也一直上演著自然選擇主導的“吃雞遊戲”,例如黑白尺蠖蛾,變色龍,百獸之王的紋路,熊貓黑白配色都可以提高生存能力。不過這些外在性狀是由內在基因決定的。不僅僅是膚色,動物一切都受自然選擇所支配,包括繁衍的策略。

動物的發情期

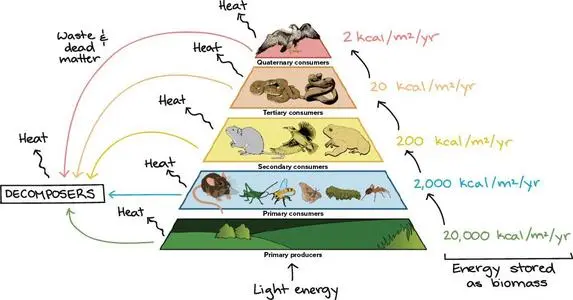

地球能量供給隨四季呈週期性變化。氣溫較低時,植物的光合作用會減弱,甚至停止。在緯度較高的地區,樹木會早早褪去樹葉,進入“冬眠”。植物作為食物鏈的基礎層,降低了能量產出便會引發整個鏈條能量的減少。很多動物會通過冬眠來度過這段“飢餓”時期。在自己都吃不飽的情況下孕育後代的逆天之道並不具備競爭力,即使曾經有過也很容易在演化長河中消失。

大多數動物都會選擇在春天發情與交配,就像趙忠祥老師的那句“春天來了,萬物復甦,又到了動物交配的季節”。萬物復甦意味著食物的復甦,嗷嗷待哺的幼崽誕生後可以享受到豐盛的果實,這種策略有利於物種的延續。

不過有些物種依然會選擇在冬季孕育後代,例如在四季皆冬的南極。雌性帝企鵝會在4月初冬前養好膘,再爬到冰面上與雄性企鵝交配,接著一個月不吃不喝直到5月產蛋,最後把蛋交給雄企鵝,回到海裡繼續養膘。

雄企鵝把蛋放在腳背,利用腹部下方佈滿血管的“暖寶寶”,使蛋在零下四十度的嚴寒中恆定在36度。這一動不動就是60多天,直到7~8月小企鵝出關。這是冬季最冷的時候,要等待媽媽養好膘,順道帶回來食物,還需要2個月。而 小企鵝防水的羽翼尚未豐滿,無法下海。爸爸會通過反芻富含能量的分泌物到小企鵝口中充飢。

帝企鵝長時間靜止在冰面上,無異於給天敵送人頭。為此自然選擇讓演化出多層脂肪與厚羽的個體留了下來。脂肪層提前儲存能量,配合羽毛防止能量散失,用反芻方式讓幼崽度過能量匱乏的時期,只為在天敵“不愛出門”的寒冬中繁衍後代。

圖:抱團取暖

除此之外,在4月交配正好能讓幼崽可以獨立下海的時候趕上海洋魚類最豐富的季節。而這一切同樣是為了讓幼崽在安全、有能力的情況下收穫最多的食物,完成生命傳承的交接。

人類為什麼可以隨心所欲?

生物學家推測人類祖先也存在發情期。雌性黑猩在懷孕最佳時期的前三天,身體上一些地方也會發生變化,好像是對雄性說:“快來吧,現在是最好的繁殖時間。”

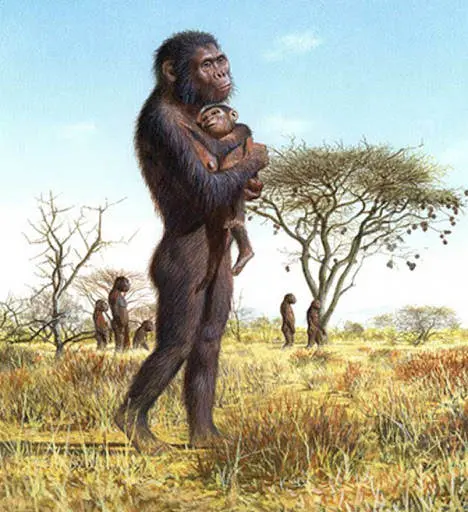

人類的祖先與黑猩猩親緣關係較近,同樣是生活於非洲森林樹上的古猿,主要以樹葉與果實為食,偶爾會吃點昆蟲蛋白作為補充,因此也要看天吃飯。後來地殼變動,東非森林逐漸變成草原,一部分猿類只能下地,在演化上尋找各種突破點來保證能量的供應平衡。

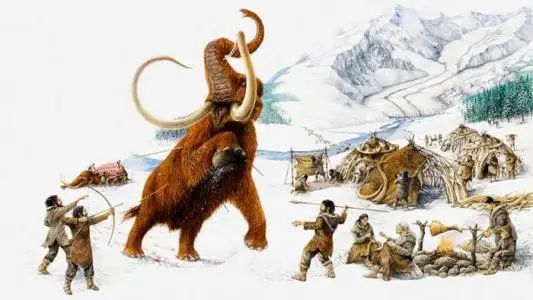

直立行走更為節能,同時可以空出雙手可以利用石頭挖掘植物的根莖,砸開其他動物吃剩的骨頭,吸食裡面的骨髓。被迫下地、無樹葉果實可食用的古猿,可以說是用石頭硬生生開闢出了新的生態位才保住了這條血脈,並且發展為石器,不斷提高攻擊力,再到後來的遠程投擲輸出,殺虎獅於十米之外,逐漸搶佔了更多生態位。

最終“菜單”涵蓋了天上飛的,地上跑的,海裡遊的,土裡種的,還有曬的、存的、凍的,一年四季都不存在食物匱乏。至此人類的繁殖時間不再受能量所約束,也就不太需要發情期。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 女人到底在害怕什麼,為何在演化時要隱藏自己的排卵期?

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。