說出來可能你不信,極有可能是陽光決定了你大腦所長的位置。

先讓我們來看看大腦是怎麼長出來的吧。

30億年前,單細胞動物依靠應激性應對外界刺激,尚未有神經系統。

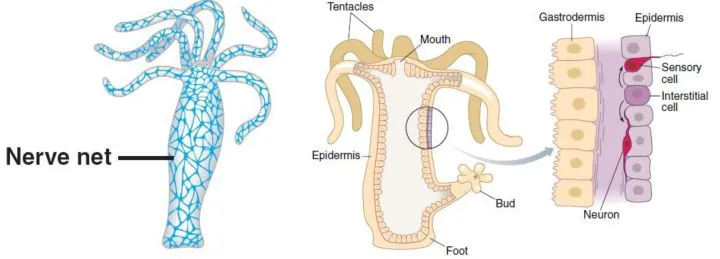

8億年以前,多細胞動物有著專門接受刺激的特殊細胞,這些細胞聚集起來,形成了原始的運動“器官”和感覺“器官”。隨後最早的神經系統出現了,把這些細胞串聯成了一個整體,演化出了腔腸動物(現已改稱刺胞動物)。

它們具有絲狀突起的神經細胞,構成原始的神經網絡,只是單層(如水螅)或者兩到三層。它們的神經十分的簡單,沒有高級神經元的突觸連接,沒有神經節,也沒有神經中樞。

它們的信號傳導是無定向的,刺激身上的任何一處地方,都能引起全身性的反應。

也就是說腔腸動物的神經系統,幾乎是均勻分佈的,可以說是沒有“大腦”。

這樣原始的神經系統,自然難以適應後面的物種大爆發時代。在後來的演化過程中,大量水母配備了毒素。例如箱水母,僧帽水母、獅鬃水母……大多數水母,具有複雜的綜合性毒素,可造成內臟、神經系統、心血管等各方面的損傷。

利用毒素等等適應環境的策略,這些水母誇過數億年的時空,如同活化石一般,依舊生存在海洋深處。

而在原始的海洋內,不能很好適應環境的腔腸動物,要生存下來則只能“改造”自己的神經系統。

原始腔腸動物,一支演化成了水母類,一支演化成了原始的兩側對稱動物,分化成了原口動物和後口動物兩個大門類。

原口動物演化成無脊索動物,後口動物演化成脊索動物。

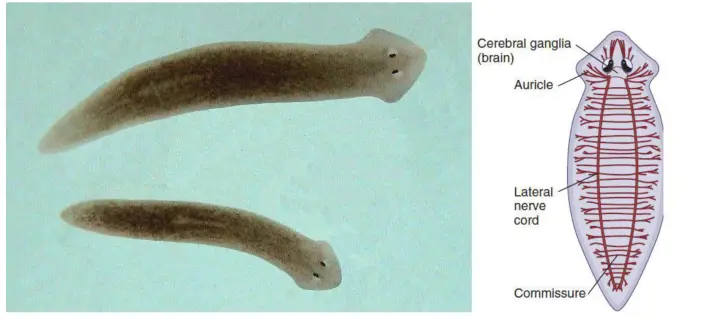

蠕形動物是早期兩側對稱動物,原始的三胚層。這類動物的神經開始往頭部匯聚,形成了原始的“腦”,然後在“腦”後形成縱橫的神經索,但比起高級神經系統來說,它們的神經細胞是分散在神經索中的。當縱神經索減少,則形成梯式神經系統,出現最早的神經中樞。

例如扁形動物:

雖然相比起原始腔腸動物,它們的運動能力顯著提升,但比起後來的動物,依舊十分的原始。

扁形動物的神經為什麼會集中“頭部”呢?

很大的原因,是因為“眼睛”的出現。

視覺細胞集中的前段,便是扁形動物的“頭部”。

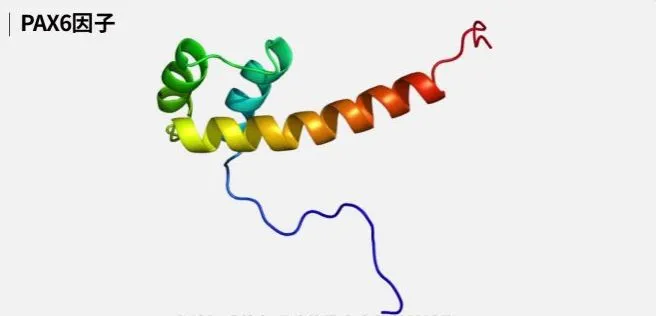

在扁形動物中,有一個叫做PAX6的古老基因,這個基因令扁形動物頭部,出現了能夠匯聚色素的凹陷。這個凹陷,可以說是,眼睛的最初形態。

扁形動物作為兩側對稱動物,左右分別一個眼點,無論捕食或者躲避天敵,是能保證生存的最少眼睛數目。

PAX6的基因源頭,大致能追溯到最初的兩側對稱動物。學界一般認為,像浮浪幼蟲的原始腔腸動物分別演化成了腔腸動物和兩側對稱動物。

為什麼後來的兩側對稱動物,都具有PAX6基因?

我們可以這樣認為,沒有PAX6基因,不具有更強感光能力的動物,都被吃滅絕了。

原始的節肢動物、頭足動物,以及脊索動物,循著PAX6基因提供的原始模板,打造了三個完全獨立的視覺進化之路。

實際,追本溯源的話,原口動物的嘴相當於我們的肛門,而我們的嘴相當於原口動物的肛門。

但無一例外,眼睛所在的位置,都是頭部。

因為眼睛的進化過程,也是神經系統在頭部高度集中的過程。

而生物演化,是一個不斷迭代的過程,頭部雛形出現之後,幾乎就沒有啥回頭路了(尾索動物,表示抗議?)。

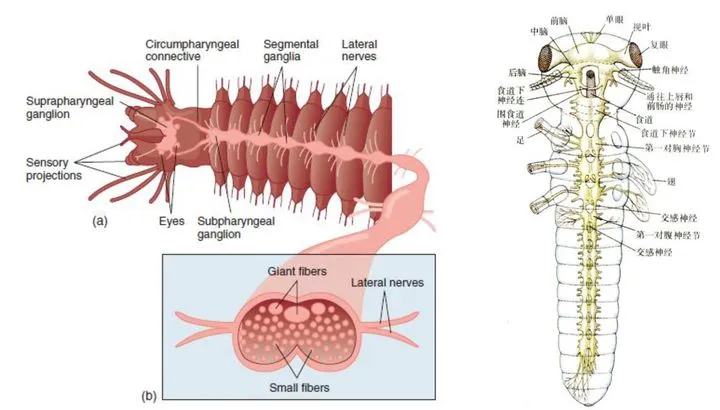

原口動物中的一支演化出了鏈狀神經系統,這便是後來的環節動物(例如蚯蚓),以及節肢動物(例如三葉蟲、螃蟹、蝗蟲等)。

發達的鏈狀神經系統,是演化史上的一大飛躍,由此締造了繁榮的寒武紀時代。

鏈狀神經系統,分成中樞和外圍兩個部分。

腦和腹神經索屬於中樞神經系統,各節神經從腦延伸到身體各個部分形成外圍神經系統。在神經系統中,神經細胞匯聚成神經節,神經纖維聚集成束。

和原始的蠕形動物相比,鏈狀神經系統中,“大腦”已經處於優勢地位,腹神經索受到“腦”的控制。為了足夠快速的神經傳導,節肢動物往往形成巨大的神經(巨神經纖維)。而且有研究證明,節肢動物的大腦已經能形成記憶。

正是因為鏈狀神經系統前所未有的優越性,在寒武紀時代,發現出了諸如海蠍子之類的龐然大物。它們不斷壯大自己的神經纖維,以支撐龐大的體魄。

也是因為發達的神經,令節肢動物有著較為發達的眼睛。

當然,原口動物中的頭足綱,在後來演化出更為發達的神經系統,同時章魚類更是擁有幾乎“完美”的眼睛,被一些現代人稱為出自上帝之手。

其實頭足綱動物並沒有什麼秘密,它們是完全自然而然的繼承了PAX6基因提供的眼睛進化模板。眼眶位置凹陷,感光細胞匯聚,吸收更多的光線。一些細胞填入凹陷中,或降低或提升了視覺能力。降低視覺的滅絕,提升視覺的得以繁衍生息。

填入凹陷的細胞,令視覺能力越來越強。最終演化成了晶狀體、玻璃體,以及虹膜……

遠在單細胞動物身上,就存在眼點,原始動物的神經在“眼睛“周圍集中”。眼睛所在的位置,基本能確定大腦的方向。

除了海星之類的輻射對稱動物之外,兩側對稱動物的形體,眼睛只能在某一個方向。

薛定諤在《生命是什麼》一書中,提出了生命以負熵為食的觀點。生命體,也是熱力學上的耗散結構。不清楚概念的,可以簡單理解為:這是一種動態的穩定有序結構。

薛定諤:我不僅僅只有貓

生命體內能量消耗,會不斷產熵,那麼就需要攝入負熵(食物等)。這便是新陳代謝,如果新城代謝被破壞,生命體也就宣告死亡。

那麼,這和眼睛的演化有什麼關係?

因為生命體作為耗散結構,也是最節能高效的。如果兩隻眼睛幫助攝入的負熵比起能量消耗產生的熵比值最高,那麼一隻眼睛或者更多的眼睛,都會讓生命處在更不利的競爭環境之中。

簡而言之,更多的眼睛需要更多的能量消耗,就需要攝入更多的食物。哪怕一開始有扁形動物演化出了更多的凹陷眼點,在食物匱乏的時候,它們可能率先滅絕。

總的來說,同一個端的兩隻眼睛,幾乎是生物進化最節能的選擇。

本人甚至懷疑,正是因為眼點所在位置的不同,造成了原口和後口動物的不同分化。(注:這只是本人觀點,無任何依據。)

接下來看一看後口動物到人類的神經(大腦)演化過程。

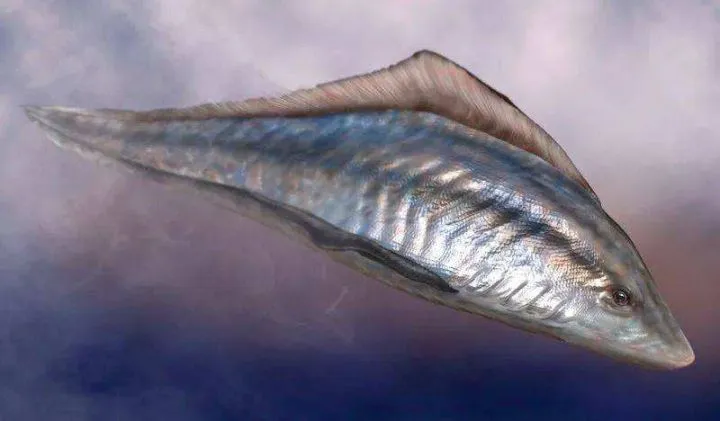

人類追溯的最早脊索動物祖先是皮卡蟲。

這種動物一看就沒有什麼攻擊力,只能在夾縫中生存。

這一支動物,雖然同樣是把神經匯聚在了頭部,但形成的並不是索狀,而是管狀。這些管狀神經系統,形成了原始的脊索,於是脊索動物出現了。

和節肢動物最大的區別在於,節肢動物的腹神經系統在腹部,脊索動物的管狀神經系統在背部。前者是實心的,後者是空心的。

空心的神經系統,令神經組織具有更大的空間和麵積。

雖然在一開始,管狀神經系統,相比起鏈狀神經系統,優勢並不十分明顯。但對於未來的演化前景來說,管狀神經系統是遠遠優於鏈狀神經系統。

隨著頭部神經的進一步集中,演化出了昆明魚,早起魚類開始出現了。

但在奇蝦的時候,早期魚類苟延殘喘,由於輸於體型和力量,大量早期魚類滅絕於奇蝦的口中,唯有擁有更高級神經系統的魚類,才得以繁衍生息下去。

在演化過程中,管狀神經系統頭部,漸漸形成了複雜的腦部。

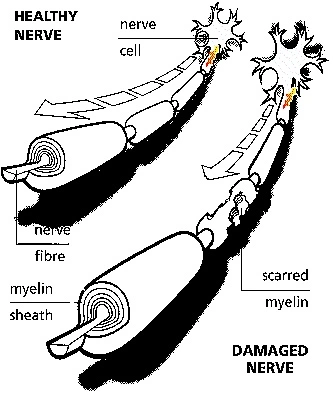

而神經細胞軸突外面也形成了一層髓鞘,髓鞘具有絕緣性,保證了神經傳導的高效性。髓鞘的神經傳遞速度高達100米每秒,髓鞘是發達神經系統的地基,而節肢動物的神經傳導速度只有2米每秒。4.5億年前的星甲魚身上,第一次出現了髓鞘。

有了發動的神經系統,魚類變得越來越靈活,為了保證運動的平衡,配套演化出了偶鰭,這便是高等脊椎動物四肢的原型。

而那些沒有進化出髓鞘的脊索動物,便只能如同尾索動物一樣,在海洋裡猥瑣生存。明明是動物,卻猶如植物一樣,營固著生活。哪怕在後來的數億年中,種類繁多,進化得五花八門,但卻永遠在死衚衕裡打轉而已。

尾索動物:海鞘

不過我們的祖先,終究屬於硬剛的那一派。

不直面慘淡的人生,不經歷大浪淘沙般的磨礪,就沒有後來的輝煌。

正因為高度發達的神經系統,足以支撐更龐大的軀體,原始脊椎動物的體型,迅速大型化,並很快奪走了節肢動物海洋和陸地的霸主地位。

這得益於神經系統的先進性,才能演化出對環境更強的適應力(例如體型和力量更大,攻擊力更強)。題主的問題,則明顯是反過來,把攻擊力的強大當成了神經系統發達的原因,屬於典型的因果倒置。

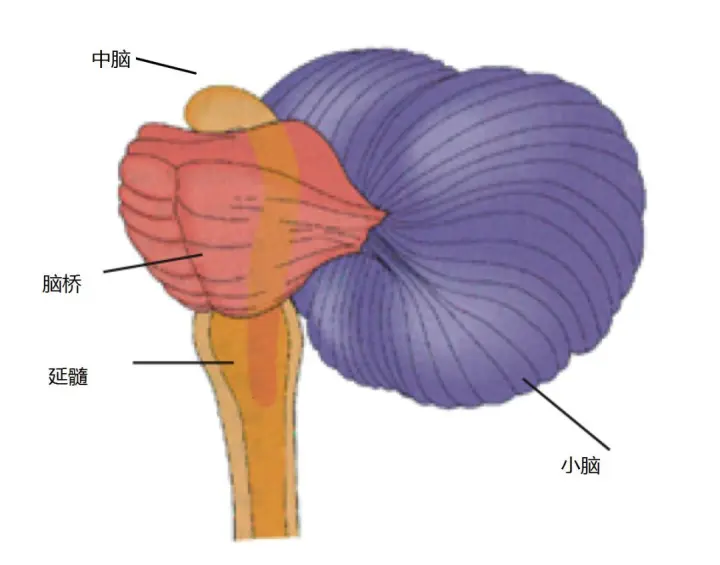

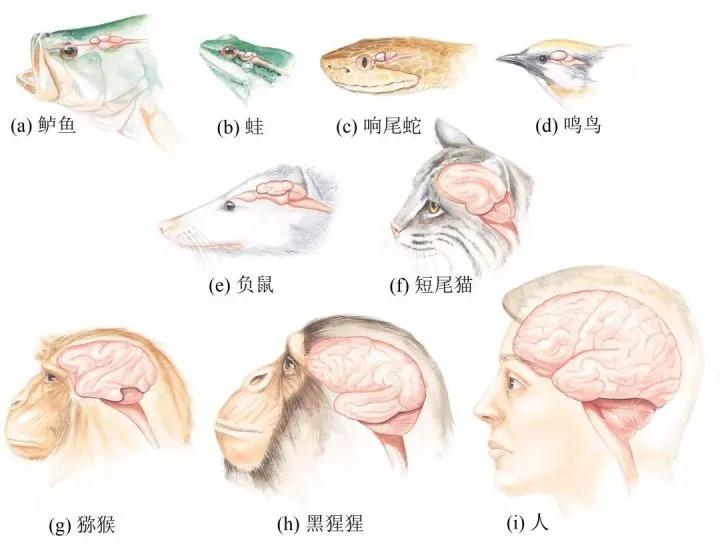

隨著進一步演化,我們的魚類祖先形成了五個相對獨立腦泡:即,前腦、間腦、中腦、延腦,以及小腦。

發達的大腦,配套著先進的血液體統,呼吸系統,令我們有了登陸的基礎。

演化至兩棲動物時,前腦形成了兩個半球。

這是青蛙的大腦:

這是人類的腦幹和小腦:

二者極其的相似。

在生物演化路上,往往只能做加法(猶如胚胎髮育過程中,重走一遍生物演化之路)。

再演化成原始爬行動物時,大腦皮層出現了,神經系統演化到了一個嶄新的階段。

可以說,爬行動物的大腦,才是真正的有機一體的最高指揮者和調控者,它形成與3.5億年前。

很快,其他動物都不足以和原始爬行動物競爭,於是內部競爭出現了。

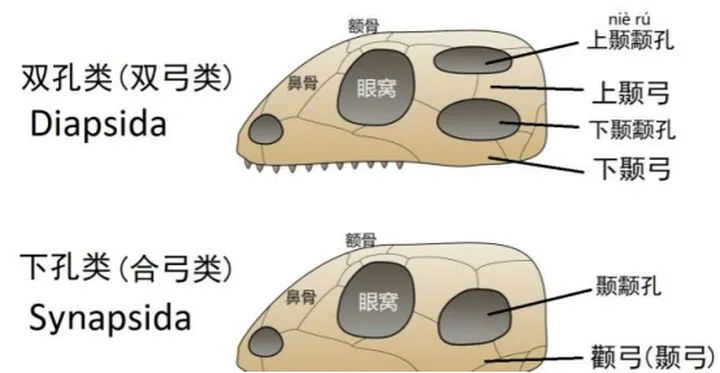

它們的後裔,根據顳顬孔的數目,分成了合弓綱和蜥形綱。合弓綱動物又被稱為單孔類,具有一個顳顬孔,而蜥形綱具有兩個顳顬孔(雙孔類),或者無孔。

雙孔類動物,能夠把下頜張得更大,並且附著發達的肌肉,在3億年前的陸地上,比起單孔類更加的具有適應性。

主龍類動物迅速稱霸,並最終演化出了恐龍,進入了蜥形綱稱霸的時代。恐龍體型大型化之後,特化出了中空的骨骼,又為其一支後裔飛向天空留下一條後路。

雖然合弓綱動物,也演化出了諸如2噸的水龍獸這樣的大型動物,但卻被擠壓在食物鏈的邊緣,草食為生。

二疊紀大滅絕之後,合弓綱中的大型盤龍類(哺乳動物祖先)悉數滅絕。小型盤龍類動物,則被壓迫在食物鏈的低端。

為了繁衍生息,提高後代的生存率,它們漸漸演化出了胎生能力。

確切的說,沒有演化出哺乳能力的哺乳動物祖先,都滅絕了。

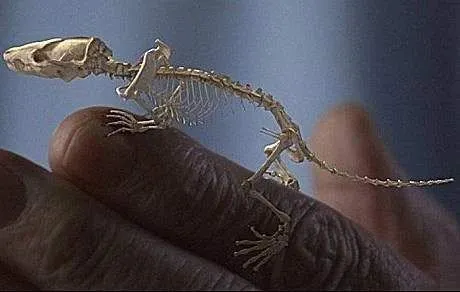

1.95億年前的吳氏巨顱獸,是所有哺乳動物的共同祖先。

但這個時候,它們的神經系統相比起恐龍也並沒有多大的優勢。但在殘酷的生存競爭中,它們的大腦開始出現了新的變化,出現了溝回,擴大了大腦皮層的表面積,大腦皮層漸漸演化成了高級指揮中心。

正是因為艱難的生存條件下,哺乳動物必須鬥智鬥勇,才點出了大腦皮層溝回。

雖然6500萬年前的天降隕石,給小型哺乳動物的發展提供了千載難逢的機會。但即便恐龍沒有滅絕,哺乳動物也會迎來輝煌,只不過這個時間,可能會更加的漫長。但既然恐龍能進化出鳥類,如果大型恐龍沒有滅絕,他們的後裔又會是怎麼樣的,是否比人類更加的適應環境,也是未知的。

隨著哺乳動物崛起,首先稱霸陸地的是始祖象和蒙古安氏中獸,而人類的祖先,中華曙猿重量只有只有15克-50克,可謂是卑微到了極點。

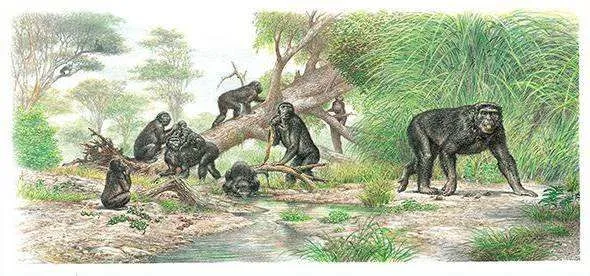

不過由於生活在樹上,遠離天敵,在長達千萬年的演化中,早期靈長類體型也逐漸大型化。

一直到2000萬年前,哺乳動物進入全球海陸繁榮的時代,靈長類的體型,才有了當今靈長類的大小。不過,它們的智慧和其他哺乳動物,也並沒有多大的區別。

然而這個時期,青藏高原開始隆起,改變大氣環流,造成非洲環境遽變,人類祖先的生存環境,直接進入了地獄模式。為了適應生存環境,他們開始頻繁下地。

哪怕1200萬年前的森林古猿,依舊生活在森林裡,但已經出現了茁壯的下肢。

隨著環境進一步惡劣變化,它們走出森林,自然而然地解放了雙手,一條嶄新的進化之路由此展開。我們沒有其它動物,在力量、速度甚至體型上的優勢,那就只能點智力技能。

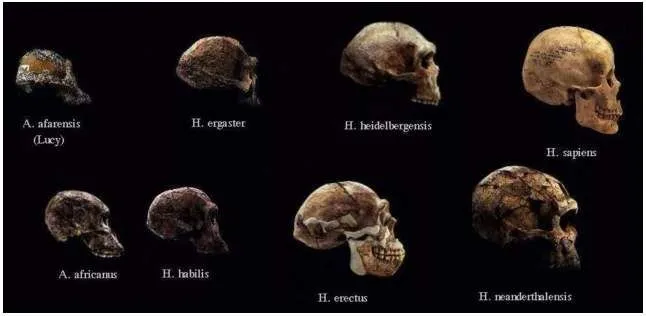

隨著腦容量的增大,古猿人出現並很快繁榮。

但在冰河時代,物資缺乏,出現了殘酷的內部競爭。

一場內部的競爭,讓直立人演化成早期智人,讓早期智人演化了現代人(晚期智人)。

表現在神經方面上,更是腦容量上的軍備競賽。

哪怕在強壯,速度再快,任何不能點出更高智慧的人種,全部在演化史上滅絕。

現代人腦容量1500ml左右,早起人種腦容量700-1000ml不等,而南方古猿只有量450-530ml,猴子的腦容量低到200ml。

生命史上的每一次進化(演化),就意味著沒有出現此類性狀的親近的滅絕。從200ml的腦洞量到1500ml,多少人種的滅絕。

所謂智慧的演化,都是被逼的。

所謂智慧的演化,都是被逼的。

大腦之所以在頭部,至少在8億年前,PAX6基因出現的時候,就已經確定了。

而PAX6基因也決定了感光細胞的位置,從這樣的角度來說,說是因為光決定大腦的位置,也未嘗不可。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 人的大腦為什麼不長在胸腔裡,或者說大多動物大腦都在頭部,為什麼?

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。