月球表面雖然沒有風霜雪雨和江河湖海的秀麗風光,但那裡有廣袤的月海、星羅棋佈的環形山、重疊的撞擊坑、神奇的“月球噴泉”,別有一番壯闊動人心絃。如果有一天你也能登上月球,那麼下面這幾個地方是必須要去打卡的……

月亮之上廣寒宮

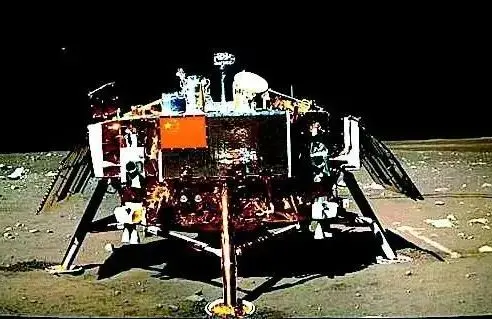

“嫦娥三號”降落地被命名為“廣寒宮”

毋庸置疑,如果能去月球觀光,大家最想去的地方應該就是“廣寒宮”,那麼,月亮上到底有沒有“廣寒宮”?“廣寒宮”裡有“嫦娥”和“玉兔”嗎?

2013年12月14日,嫦娥三號探測器成功著陸月球虹灣地區。為了規範這片著陸區的名稱,我國向國際天文學聯合會提出了命名申請。經過3個月的公示,嫦娥三號探測器著陸點周邊77米區域被認證為“廣寒宮”,緊鄰這片區域的3個較大的撞擊坑分別被命名為“紫薇”“天市”和“太微”。

廣寒宮坐落於虹灣,其邊界是一個比較規則的半圓形,像一輪雨後彎彎的彩虹。那兒地勢平坦,區域較大,探測器著陸後既可以探測分析月海中的月壤,也可以對月陸上的月巖進行取樣,對於月球研究可以達到事半功倍的效果,所以這片區域成為探測器登陸的候選地。

如果大家有朝一日登上月球,務必要去這個充滿紀念意義的地方打卡留念。

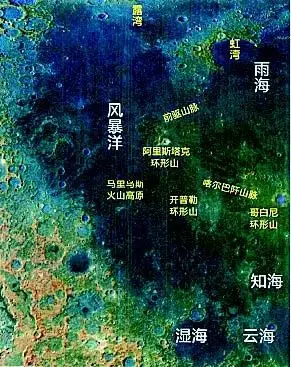

風平浪靜風暴洋

風暴洋所在的位置

其實,月海並不是真正的海洋。在地球上看,月球表面有光暗之分,早期的天文學家以為發暗的地區都有海水覆蓋,因此把它們稱為“海”。但實際上那裡一滴水都沒有,月海之所以暗淡無光,是因為存在大量的玄武巖,對太陽光的反射率比較低。

除了虹灣,大家還可以去風暴洋打卡,它是最廣闊的月海。雖然“風暴洋”這個名字很容易讓人聯想到狂風咆哮、巨浪滔天,但實際上那兒只是一片寂靜而廣闊的平原。

風暴洋的面積有半個中國那麼大,北面與露灣、冷海相連,南面與知海、溼海、雲海連在一起,西面高峻的懸崖峭壁組成漫長的“海岸線”,而東北面就是圓形的雨海。

在風暴洋中聳立著眾多環形山,面積比較大的有中東部的哥白尼環形山、中部的開普勒環形山和北部的阿裡斯塔克環形山,它們有著明亮而狹長的輻射紋。科學家們推測,輻射紋是大的隕石撞擊月表後拋出的巖石和粉末回落到月面形成的,因為其對陽光的反射較強,所以看上去格外明亮。

前不久,我國“嫦娥五號”著陸於風暴洋的呂姆克山脈以北地區。科學家推斷那兒的土壤體質更年輕,土壤中鈾、釷、鉀等放射性元素含量更高,從那裡採樣返回,對於研究月球的起源及演化歷史有很高的價值。

傳奇的永恆之光峰

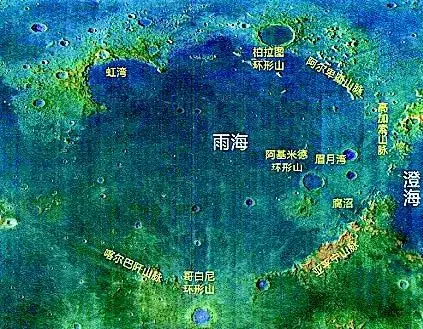

雨海周圍的山脈

月球上的山脈大多是用地球上山脈的名字命名,如亞平寧山脈、阿爾泰山脈、阿爾卑斯山脈、高加索山脈、喀爾巴阡山脈、比利牛斯山脈等,還有一些以著名科學家的名字來命名,如月球南極附近的萊布尼茲山脈等。

相比地球上大陸板塊擠壓形成的山脈,月球山脈的形成要暴力很多。它們都是小行星高速撞擊月球表面導致月殼發生位移和隆起,短短幾分鐘就形成了與地球山脈不相上下的高大山峰。

所以月球山脈也常常是月海的邊界。如雨海周邊圍繞著亞平寧山脈、喀爾巴阡山脈、前驅山脈、侏羅山脈、阿爾卑斯山脈、高加索山脈、海瑪斯山脈等一系列綿延起伏的高山。

月球上有一座非常有傳奇色彩的永恆之光峰。它是一座位於月球北極的撞擊坑邊緣的山峰。它的獨特之處在於,那裡的太陽永遠不會落下。這種現象是因為月球的自轉軸傾角很小,使極點附近突出的山峰可以永遠沐浴在陽光下。

有了太陽光的持續照射,永恆之光峰陽光充足,每日平均氣溫變化僅20攝氏度左右,遠小於日均氣溫變化高達200攝氏度以上的月球赤道地區,這裡應該是未來人類建立月球基地的理想地點。

未來的網紅打卡地月坑

第谷撞擊坑

“小時不識月,呼作白玉盤。”雖然大家從地面上看到的月亮皎潔光滑,其實它上面分佈著眾多隕石撞擊形成的圓形月坑。月坑數量極多,大小各異,小的直徑幾百米,大的有幾百公裡。如月球南極附近的貝利撞擊坑,直徑就有295公裡,比海南島還要大一些。

其中,第谷撞擊坑非常有名。當滿月時,人們在地球上用肉眼就能看到它延伸出的美麗輻射紋。它以丹麥天文學家第谷的名字命名,直徑85公裡,環壁高4850米,具有高度達1600米的中央峰。

第谷撞擊坑結構複雜,顯現出年輕撞擊坑挺拔峻峭的風姿。輻射紋從撞擊坑中心呈弧形向外延伸,貫穿整個南部高地,疊加在許多撞擊坑之上,有的甚至延伸到酒海、靜海、雲海、知海和風暴洋中,蔚為壯觀。所以說它能成為未來月球的網紅打卡地一點都不奇怪。

月球上還有3個以中國人命名的撞擊坑,分別是畢昇、蔡倫和張鈺哲撞擊坑。其中,張鈺哲是我國近代天文學的奠基人,新中國首任天文臺臺長。他開創了中國人命名小行星的先河。

幻想與現實中的月球噴泉

“阿波羅”任務照片中可見微弱光芒

月球上還有一種奇異風光叫“月球噴泉”。著名的科幻作家哈爾·克萊門特發表的一篇科幻小說中曾經幻想過一種場景——月球表面的灰塵揚起落下,因為運動摩擦產生大量電荷,當環形山也帶上電荷後,灰塵會在靜電作用下,像一座巨型的噴泉,在陽光下升騰不止。

這種科幻作家的美麗暢想居然在月球中有著真實的展現。曾經登月的航天員就看到,在離月球地面不遠的空中,總有一些猶如黎明到來時的微弱光芒在閃耀,非常清晰,並且這種狀況會一直持續到黑夜來臨。

1972年,“阿波羅17號”的航天員們乘坐飛船進行環月飛行時,在月球上日出與日落之間的10秒鐘內,反覆看到了“絲帶”“白簾”或者“晨曦”樣的光幕。

這些神奇的景象都是由月球上揚起的月塵造成的,而且正如哈爾·克萊門特的推測那樣,該景象是由於靜電的作用,月塵在月球表面長久漂浮導致。不過在現實中,月塵的電荷不是相互摩擦產生,而是通過陽光照射捕獲光能產生靜電,或通過太陽風等帶電粒子來獲得電子。

在月球表面,月塵微粒所帶的電荷逐漸積累,直到塵埃微粒相互排斥,甚至離開月球表面,上升到數米甚至數公裡的空中懸浮起來,最終形成了壯觀的帶電灰塵帶,並閃閃發光。這樣的奇觀相信人們一定很想去打卡一睹為快。

來源:中國航天報

來源:國家空間科學中心

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 去月球必打卡的5個網紅景點

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。