大眾網·海報新聞記者 鄭昊 濟南報道

寒風,呼嘯。

這個冬天對於中國足球來說,註定不平凡。在去年12月14號有關“限薪”“改名”的政策出爐之後,中國足球圈就沒有消停過。

一個個大牌相繼離開,一家傢俱樂部為起個名字急得抓耳撓腮,一位位贊助商當了甩手掌櫃。

儘管現在的中國職業聯賽處在休賽期,但這樣的休賽期比比賽期還要熱鬧。

寒冬再次來襲

這次又會有誰挺不住

權健的東窗事發,讓天津權健這支球隊幾經波折後變成了天津天海。這支曾經一度和廣州恆大分庭抗禮的豪強,在2019賽季勉勉強強躲過了保級線的追殺。

在2019賽季之前,天津天海同廣州恆大來了一次地震級的交易,加之彼時所謂國家集訓隊概念的流傳,讓外界誤以為天海的本質就是一支披著俱樂部外衣徵戰中超聯賽的國家集訓隊。

天海送出了張修維和劉奕鳴,從恆大那裡得到了阿蘭等好手

後來的事實證明,天海同國家集訓隊沒什麼關係。在那個賽季結束後,天海人要做的不是去慶祝劫後餘生,而是想著如何能夠讓自己活下去。

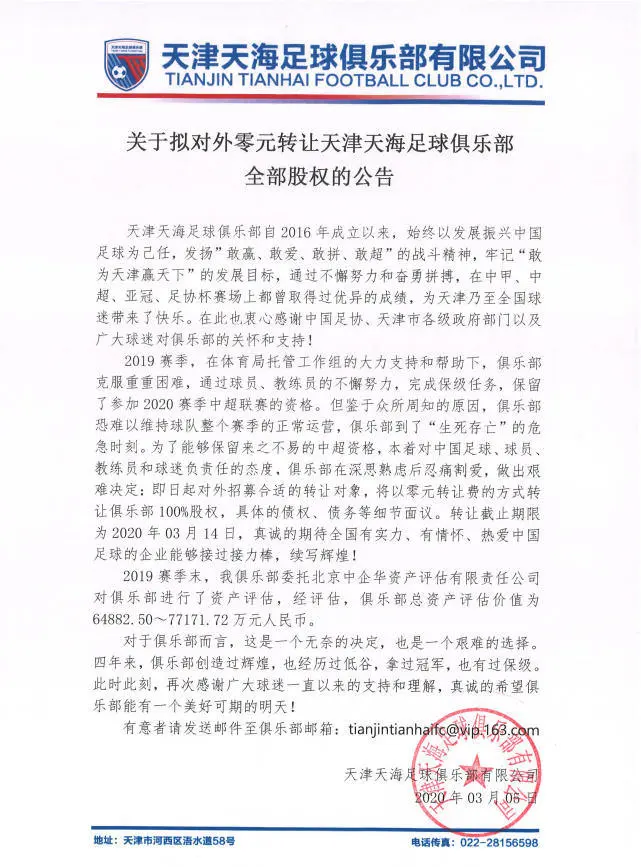

相比起權健時期的財大氣粗,天海的腰包顯然沒那麼富裕。於是在2020年3月5日上午,天津天海足球俱樂部發布了《關於擬對外零元轉讓天津天海俱樂部全部股權的公告》,表示以0元轉讓俱樂部的100%股權,當時俱樂部的估價約為6.5-7.7億元人民幣之間。

這張公告讓當時所有天海的支持者欲哭無淚

2020年3月13日,萬通與天海完成了轉讓。只不過因為種種原因,萬通最終只能以贊助商的身份為天海提供贊助,而自己並沒有俱樂部在重大事務面前的決定權。這對於掏腰包的新東家來說,顯然不公平。

更何況,0元轉讓股權只是一個噱頭,“接盤俠”還需要負擔著天海俱樂部高昂的債務。

於是當年的5月8日,萬通與天海談崩。緊接著,天海官方宣佈解散。

天津天海不是2020賽季裡唯一一支退出中國足壇的職業球隊,但絕對是這其中最有名氣的。2020年,有17支球隊退出了中國足壇。這其中,名氣比較大的,還有上海申鑫、廣東華南虎、大連千兆、延邊北國等球隊。

這些球隊退出,是因為沒有交工資獎金確認表——儘管中國足協一再推遲所謂的上交時間,但是這些俱樂部就是沒錢。

現在,中國足協要求中超、中甲、中乙俱樂部在今年1月29日17點前遞交工資獎金確認表。那些財大氣粗的大俱樂部自然不會有什麼畏懼,而本身就無米下炊的小俱樂部肯定會“哆哆嗦嗦”。

中國足協在盡最大努力讓“欠薪”二字消失在中國的職業足球聯賽中。當然除此之外,這份確認表也是去看各俱樂部對於限薪令的執行到底怎麼樣。

改了名就安全?

無數個萬一在後面等著

萬通與天海談崩,其中一個重要的原因是萬通沒有俱樂部在重大事務面前的決定權。但現在,中國足協的一紙命令,讓所有球隊的名稱禁止含有商業元素。

比如上海綠地申花是由綠地集團操控,所以名字裡不能有“綠地”;北京中赫國安的名字同樣觸及了足協的紅線,“中赫”說的是中赫置地有限公司,而國安指的是中信國安集團公司。

以國安舉例,俱樂部自然想保住國安這塊金字招牌,御林軍的擁躉自然也是想要讓“國安國安北京國安”的口號繼續響遍全國甚至全亞洲。至於中赫二字存在與否,他們並不怎麼關心。

國安球迷

中赫的決策者們,肯定不高興,但現實卻是沒有給他們說話的機會。

這裡面鬧得最歡的,自然是河南建業。當俱樂部擬更名為洛陽龍門時,一大批曾經建業的死忠用各種方式發洩著自己的不滿。

這樣的“維權”不知道能不能起到效果

單純從名字來看,一支“省隊”變成了“市隊”,這自然讓建業的支持者接受不了。而矛盾的起始點在於,建業曾經公佈了10個候選名單供球迷投票,但壓根沒有“洛陽龍門”這一選項。

顯然,洛陽市政府給出了巨大的支持,才讓建業有了從河南變洛陽的想法。這其中,有一條頗為吸引眼球——洛陽師範學院承諾全力協助通過海外合作辦學方式,解決建業俱樂部一線隊和U23預備隊的學歷(二類本科)教育問題。

一邊是中國足協的高壓,一邊是球迷的不滿。夾在中間的俱樂部,其實日子並不好過。

對於建業改名一事,記者也曾經聯繫到一位“德高望重”的球迷代表。只不過,人家給出的答覆是,在這樣敏感階段,任何言論都有可能被理解為是“帶節奏”。

魯能方面,亦是如此。在不久前傳出的有關山東魯能更名為山東泰山不通過的小道消息流傳出來後,魯能的工作人員也表示當下的信息仍然要以“官宣為準”。

敏感,太敏感了。

那個走完百年裡程碑四分之一的河南建業,被中國足協以打造“百年俱樂部”的名義“消滅”了。

而就在碼這篇文字的時候,手機推送發來了新的消息——1月6日當天,多個建業球迷組織將在航海體育場門口集體發放印有“捍衛河南,只有建業”字樣的車貼,用這樣的方式去守護建業。

建業的球迷仍然在“行動”

原本只以為守護建業就好,但現在有可能連河南都守不住了。

在這個背景下,有人提出了所謂的德甲拜耳條款——如果一家企業連續20年經營俱樂部那麼他可以完全擁有球隊。用這樣的條款去類推,如果這支球隊的名稱超過了20年,那麼將不用中性化改名。

這樣的聲音,不知道足協能不能聽得見。

朝令夕改

15家贊助商不玩了

《足球報》前兩天的一篇文章,又觸痛了痛點。在2020賽季中超賽程全面縮水、大多數比賽空場進行、明星大牌離隊的背景下,16家中超聯賽的贊助商集體站到了對立面——除了一家贊助商經過談判支付的費用外,其他都拒絕了足協提出的條件。

這也不是贊助商第一次和中國足協鬧掰,早在2002年,百事可樂就因為不滿當時的政策退出了甲A冠名權的贊助。

正如同“天海之死”一樣,當時的天海並非身無分文,而是有很多錢被拖欠。這其中包括球隊在2019賽季贏得的超過6000萬人民幣的分紅。但這筆錢直到天海解散,也沒有完全拿到——足協方面沒有收全贊助費。這也就意味著贊助商和中國足協的關係,在2019年的時候就已經有了隔閡。

艾比森、中國平安、耐克、上汽集團、天貓、DHL、殼牌、嶗山啤酒、泰格豪雅、百歲山、東鵬特飲、體奧動力、瘋狂體育、體育之窗、東方IC、中國宋慶齡基金會,2019賽季的16家中超贊助商如果都不玩了,那中超又是一個什麼局面?

金元化足球的時代結束了,那曾經80億的“身價”讓中超一夜之間享譽全球;可當泡沫逐漸吹散之後,卻是“心憂炭賤願天寒”。

中國足球的寒冬,這一次真的來了。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 正好侃球|中國足球的寒冬這一次真的來了

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。