由路陽導演的電影《刺殺小說家》改編自小說家雙雪濤的同名短篇小說,在今年火爆的春節檔裡,其故事與製作,口碑和票房都表現不錯。特別是它呈現出的一種作者性與類型元素結合的新角度,以及精細的文本邏輯和所謂的“燒腦”魅力,值得觀眾細細品味。同時,如何把極具個人特色的類型片創作融入中國電影由量到質、由大到強的合力中,《刺殺小說家》採取的策略、具有的意義,或可謂把“小說”寫在“大地”上了。

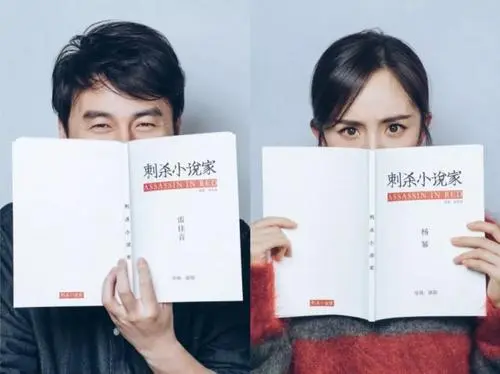

電影《刺殺小說家》演員雷佳音、楊冪

“造物”“弒神”與“殺人”

小說家是現實世界的一介凡人,但又是自己虛構的那個世界裡的“造物主”。“人”有時會藉助外力,通過損害和控制他人幻想自己能成為“神”,就像電影的現實時空裡資本技術大鱷“李沐”(原作小說裡的“老伯”)和小說異世界中膨脹為巨人的“赤發鬼”(原作小說中屠夫出身,做了宰相賣京城,以為自己成佛的頭人)。神對不聽話的人憤怒又不屑一顧,讓相信他的人去“殺人”或者相互殘殺。殺手和小說家都是現實和虛構世界之間、人神之間乃至“弒神”和“殺人”之間悖論式的存在:“一介凡人,竟敢弒神”,或者“一介凡神,還能殺人”,再或“凡人殺人,凡神弒神”。

《刺殺小說家》的原作小說就有兩個敘述層次、兩個平行呼應的時空:現實和異世界。電影延續了這一雙層結構:現實時空裡尋找女兒的殺手陷入刺殺小說家的事件中,從而思考和實踐著“殺與不殺”的問題,進而凡人殺手和凡人小說家聯手對抗現實中的“偽神”,同時一同寫作小說,共同成為“凡神小說家”,在那個他們自己珍愛的異世界中以“凡人”的形態“弒神”。雙雪濤在小說裡提及了塞林格的《九故事》,提及了堅定主人公艱辛但快樂的寫作道路的雷蒙德·卡佛小說《我打電話的地方》,路陽則在電影裡把這個小說替換成了雙雪濤的《蹺蹺板》,這不是簡單的互文,而是一種藝術和小說家傳統的接續。電影還把原作小說裡那篇正在進行中的小說的名字由《心臟》改為《弒神》,刺殺的行為以看似對抗的方式啟發和成就了寫作。說得武斷一點,這個叫《刺殺小說家》的小說和電影,講的都是表達心中摯愛、尋找和保持自我、凸顯藝術創作中主體性與意志力的故事。

電影海報

類似的主題和策略並非《刺殺小說家》獨有,比如查理·考夫曼的電影《蘭花盜賊》(直譯為《改編劇本》),改編和故事創作置換成了一個多敘述層次的懸念驚險與犯罪追殺的故事。張楊導演根據扎西達娃同名原作小說改編的《皮繩上的魂》,將寫作中創作者的“心路歷程”呈現為一部小說家“追殺”自己筆下的“人物”的公路片。但是,電影《刺殺小說家》在跨敘述層次的兩個世界如何對應、如何把握敘事跳進跳出的方法與節奏這些關鍵問題上,處理了更有難度的問題,完成得也更具水準:現實與異世界中的關寧與紅盔武士、路空文與少年空文、李沐與赤發鬼、屠靈與黑甲、李沐的“異能人”打手與赤發鬼的信眾、路空文的父親與久天、關寧尋找的小橘子與找父親的小橘子、現實中麻袋裡的小橘子與異世界裡被赤發鬼幽閉於身體中的小橘子、改編自《阿拉蕾》的“小橘子之歌”與小橘子吹出的笛聲等,這些對應關係工整細密又不機械,敘事在兩個世界聯通切換的次序與節奏也很靈動自然。

“小說”與“大銀幕”

從小說到電影,《刺殺小說家》也做了很多目的明確的改動。一個方向是讓故事更豐滿、邏輯更嚴密。比如,增加了屠靈和“黑甲”這兩個在不同敘述層次的故事裡對應的“中間(忠奸)人”,增加了現實世界裡的打手(三個“異能人”;又用現實邏輯解構了所謂的“異能”)和拐賣兒童者,具體化並鋪陳了“雲中城”的兩族的戰爭,以及主人公們與赤發鬼的戰鬥。

比如,建構了李沐在現實中要殺死小說家的日常生活邏輯來修正現實裡的玄幻邏輯,保持了現實的邊界:路空文是李沐害死的好友的兒子,刺殺他是為了摘草除根,而非真的因為害怕小說家會寫死他;李沐通過應用軟件和黑客技術掌握用戶關寧的個人信息,選擇了他來作為刺殺者,併力圖在他反悔時嫁禍於他。更進一步,電影較為隱晦地解釋了路空文把“小橘子”寫進小說中可能並非“偶然”:小橘子跟著一個小哥哥流浪在小說家生活的街區周圍並教會了小哥哥唱“小橘子之歌”,路空文可能無意中聽到過這首歌並下意識地把“小橘子”這個名字用在了小說中的小女孩身上了。

小橘子

再比如,電影把小說開放性結局進行了閉合處理,形成了“大情節電影”的高潮段落和大團圓結局——現實中的刺殺者和小說家一同完成小說,並帶著80後“中二”元素(藍火加特林、美少女戰士“代表月亮消滅你”等)進入異世界打敗了大BOSS赤發鬼,救出小橘子,關寧也在現實中找到了女兒。

另一個改編方向是讓故事具有更大的電影化乃至視聽奇觀化的空間。比如,文字連載小說變成了更具有畫面感和當下性的“小說朗讀直播”。比如,在異世界少年空文那裡用姐姐替換了原作小說裡的媽媽,也做了更武俠動作片的設定和處理,甚至還能看到一些《繡春刀》元素的延續,比如開場姐姐死去那場懸崖廝殺戲。再比如,電影特效技術與虛擬拍攝的大量運用,對異世界中的奇幻世界的人設造型、環境場景和動作格鬥在技術上都給予高質量呈現,黑甲、紅盔及具體化和巨人化了的赤發鬼都頗有亮點,用電影創新制作技術創造了大銀幕奇觀化的3D乃至IMAX視聽效果。

把“小說”寫在“大地”上

藉助小說家,通過大銀幕,電影這部“小說”需要跳脫出自我的狹窄視野,用或寫實或奇幻的方式關注更大的現實,這是所謂寫在“大地”上的一個層面。

應該說,雙雪濤的原作小說就有明顯的“元小說”意識,互文和反身性特徵明顯,還有著對於地域(東北老工業基地的“煙囪”)和現實問題(環境與北極熊、尋女與販賣兒童)的指涉。路陽在這一點上採取的是繼承並轉換的策略,“元小說”意識被繼承下起來,並有了向“元電影”意識的衍生,現實空間的當下感與現實問題的針對性也更強了:一般意義上幕後大佬所作所為,具體化成了“新技術英雄”利用新媒體對人進行控制、對個體進行損害的資本技術寡頭的“厚黑傳”;底層父親六年的“尋女記”中也出現了直接的反面角色(拐賣兒童者)和現實的執法者(警察);“遼遠”與“兩江市”的空間轉換,在電影中具體變成了重慶上海江頭江尾“山海景”。

在春節檔,如果說有的電影是“語境式”的,那麼像《刺殺小說家》這樣的電影則可以說是“全天候”的,放在其他檔期表現也不會差,其作者性與類型創新的結合度、工業製作水準、民族傳統文化與當代感青年性的融合度,乃至跨文化交流的可能性,都是中國電影特別需要的。

所以,《刺殺小說家》的樣本價值,在於從另一個更具戰略性的層面彰顯出這樣一個道理:電影這部“小說”不僅要寫在檔期裡,寫在票房數據中,更要寫在中國電影發展更開闊的大地上。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 《刺殺小說家》的樣本啟示:電影不僅“寫”在檔期裡、票房數據中,更在……

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。