茶有茶語,亦有《茶經》。

或清新如綠茶,或溫潤如紅茶。

或深刻如黑茶,或清淡如白茶。

茶讓人神清氣爽,心胸開闊。

因此,歷代學者無不知茶、愛茶、享受茶,

以茶入詩、以詩名茶。

唐朝有“不飲茶做不了詩人,名詩人不能不寫茶詩”之說。

以茶談詩,以茶談經,以飲潤心,酬和怡情。

自古文人雅士皆樂。

盧仝所作《七碗茶詩》中雲:

“一碗喉吻潤,二碗破孤悶。三碗搜枯腸,唯有文字五千卷。”

白居易“或飲茶一盞,或吟詩一章”“夜茶一兩杓,秋吟三數聲”。

陸遊常常“勒回睡思賦新詩”“手碾新茶破睡昏”。

張可久則“舌底朝朝茶味,眼前處處詩題”。

這些詩文寫的雖是茶,但又何嘗不是詩論與文話?

古人如此,今人亦然。

所謂千古文章寫的是氣質,豪放,婉約,清遠中悠揚,或者說情緒化,氣質不同,風格不同。

茶有多種口味,千姿百態,或淡,或淡,或苦,或甜,但最終都融為一體,無論是茶還是文學,都必須給人無盡的回味.

名茶的出現需要品種、光照、水分、護理,以及採摘、製作、沖泡等綜合因素。哪怕是一杯茶,先苦後甜。

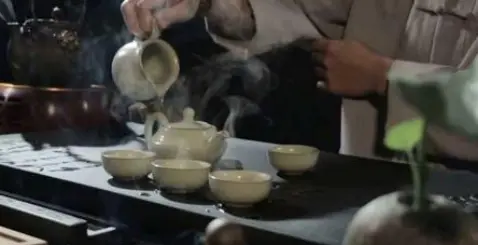

真正的茶藝師,看的的不是顏值,不是看茶泡得好不好,不是看動作好看不好看,而是看實踐和修養。你讀的書,走過的路,遇見的人,經歷的事,都會在泡好的茶中體現出來。

茶藝和茶道,在語法和文學上,可以用“方便多了,歸元無二法”來形容。所有的方式都可以用一句話概括:道自然。

茶要趁熱喝,身體才能暖和;

茶要趁熱喝,才能原汁原味,溫潤肺腑;

首先是實用。所謂“柴米油鹽醬醋茶”,茶雖然墊底,前六者為一,但只是飲食文化,只有茶才叫做茶文化。

其次,適用。茶不貴,適合就好。人的體質由冷到熱是不一樣的,茶由冷到暖也是不一樣的,所以人們對喝什麼茶是很講究的。有人喝茶睡不著,有人沒茶睡不著。

詩人憶明珠就視茶為安神良品:“臨上床必重沏一杯濃茶,放在床頭櫃子上,喝上幾口才能睡得安適。”

在飲茶人眼裡,茶與人性相通,茶與人的口味一致。茶語是飲茶人的心肝。

王蒙說“茶是魂,是韻,是趣味,是機智,也是微笑與漂移,舞蹈與飛昇。”

說到底,茶文化所蘊含的

無不是茶人與文人的人生情懷、

生命體驗和情感表達。

沏一杯清茶,展一紙素箋,

借茶煙昇華,助淡遠之思,

讓茶心淡淡,文心悠悠,

在茶香與書香的瀰漫中追憶似水流年,

聆聽內心的聲音。

這是你我最好的時光。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 茶文化|文人與茶

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。