看過電視劇《雍正王朝》的人們,想必都會記得雍正即位後推行的三大改革政策:攤丁入畝、士紳一體當差一體納糧和火耗歸公。對於前兩者,大家應該都比較瞭解,至少從字面意思上也能猜個大概。但至於火耗歸公,可能會相對陌生些。

那麼,這個“火耗歸公”究竟是什麼意思?雍正為什麼要大力推行這項政策呢?

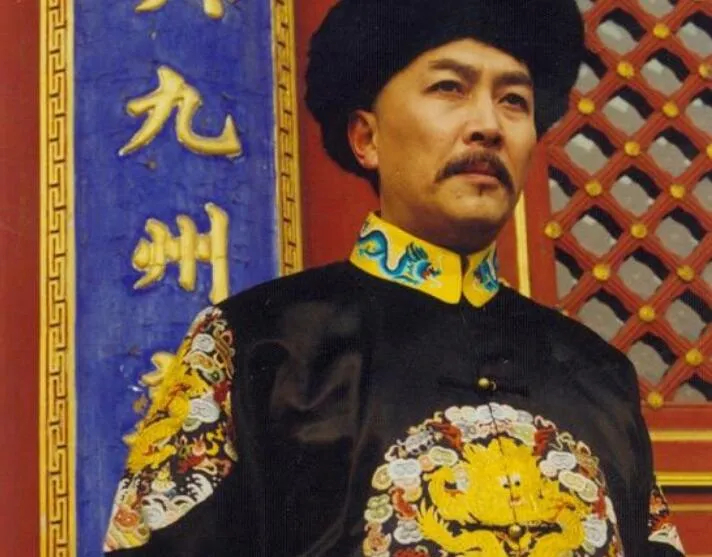

上圖_ 《雍正王朝》唐國強 飾 愛新覺羅·胤禛

火耗是什麼

要想弄清楚這個問題,我們必須先明白什麼叫“火耗”。火耗,又叫“耗羨”,是指地方官在徵收課稅時,會要求納稅者在規定稅額外再多交一部分。為什麼要多交一部分?這就要講到火耗的起源。

火耗出現於明朝,張居正改革時,推出“一條鞭法”,明確規定的將田賦、徭役以及其他雜稅總為一條,合併徵收銀兩。但由於地方官從百姓手裡得到的大多是碎銀,因而需要以火熔化鑄成銀錠才能上繳國庫。在重鑄的過程中,難免會有銀兩損耗的現象。故而這種因為鑄銀而產生的、需額外繳納的稅款就被稱為“火耗”。

上圖_ 張居正改革

徵收火耗,其實是一種合理的制度。因為不僅是重鑄過程中會有銀兩損失的情況,在日常使用時,現銀也往往會因磕碰、磨損等原因造成流失導致分量不足。但是這種損耗的數量往往都是很小的,而且是不確定的,但地方官員在徵收時往往要求納稅人多交火耗,甚至每一兩白銀竟要收四五錢的火耗,這可不就容易激起民憤嘛!

至於為什麼要這麼做,怪就怪明朝規定的官員俸祿實在是太少。各級官員僅靠朝廷發的工資,只能保證最基本的開支,連體面的生活都無法維持。而且,你也不能指望誰的覺悟都跟況鍾、海瑞一樣高。所以那些收上來的火耗錢,基本都進了各級官員的腰包,成為了他們極為重要的“灰色收入”。

上圖_ 海瑞(1514年1月22日-1587年11月13日),字汝賢

何為火耗歸公

明白了火耗,我們就知道了所謂“火耗歸公”,就是要將這些落入官員私家口袋的火耗錢統一上繳國庫,歸公家所有。清朝建立後,由於“清承明制”,其官員俸祿也基本上嚮明朝標準看齊(七品知縣年俸僅45兩)。這樣一來,覺得工資不夠花的各級官員又想到了“火耗增收”這一妙招。

於是乎火耗不僅沒有隨著明朝的滅亡被掃入歷史的垃圾堆,反而愈演愈烈,有的地方甚至一兩銀子要收六七錢火耗。更嚴重的是,有人收50%的火耗,很快就有人敢收100%的;有人收一倍的,很快就有人敢收兩倍的。這不但導致官場貪腐橫行,更令百姓苦不堪言。由此產生的抗繳火耗的民變在清朝初年可謂遍地皆有,常常令官府頭疼不已。

上圖_ 康熙皇帝,愛新覺羅·玄燁(1654年5月4日-1722年12月20日)

那麼,既然徵收火耗不得人心,那麼為什麼不取締?其實,早在康熙五十年(1711年),陝西巡撫噶什圖即上奏建議“量留本官用度外,其餘俱捐補合省虧空。” 噶什圖的建議,可謂有了“火耗歸公”的雛形。但此時的康熙早已倦於政事,加上“九子奪嫡”的折磨,他不想、也沒有精力再去碰觸這個敏感的話題,火耗改革也就此耽擱下來。

雍正上臺後,為興利除弊,同時也為緩解日益嚴重的財政危機,於雍正二年(1724年)開始推行“火耗歸公”。清廷規定:各省根據本地實際情況釐定火耗的額度,徵繳之後統一納入國庫並登記造冊。徵收的火耗除填補國庫外,多出來的部分以養廉銀的形式下發,作為各級官員俸祿之外的一項額外收入,以補貼家用。

上圖_ 允禮所作雍正皇帝像

大力推廣

可能有人會問:不管火耗是歸私人還是公家,這不都是民脂民膏嗎?這麼做和不歸公有什麼不一樣?大不一樣!原先朝廷收3兩銀子的稅,地方官收9兩,自己賺6兩不說,老百姓怨聲載道,罵得都是朝廷,好處全是官員的。現在呢?哪怕你收100兩,也都是朝廷的,官員毛線都沒有,你敢撈一分立馬治罪,傻子才去收高得離譜的火耗。這樣無疑有效解決了自明朝起就長期存在的地方官橫徵暴斂的弊政,對百姓而言自然是減輕了負擔。

然而,雍正推行“火耗歸公”,無疑是站到了整個官員集團的對立面,那些“小金庫”被清的人豈能願意?要知道,士紳階層在明清時代對整個社會的影響非常大,一旦政策沒搞好,就有可能動搖國本。對此,雍正有著充分的思想準備,他首先宣佈,在最主張實施這項政策的山西試行“火耗歸公”(山西巡撫諾敏和佈政使高成齡是最早上奏推行“火耗歸公”的雍正朝官員)。當年,山西共上繳火耗銀43萬兩:20萬兩彌補虧空,9萬多兩作公費,其餘作為各官養廉銀。這其中,知縣級別官員得到養廉銀500至1500兩。如此官員有了好處、朝廷補了虧空、百姓減負擔,這般一石三鳥,何樂而不為呢?

上圖_ 李衛(1687年—1738年)

其次,雍正在各級財政機構選派能臣幹吏,對各地賬目實施清查,嚴防舞弊。比如我們大家熟知的李衛,當時被任命為戶部郎中,負責主持“火耗歸公”相關改革事宜。有位親王自恃位高權重,再三暗示李衛,他要把火耗收到自己腰包裡。李衛見狀,便下令將這位王爺想要的火耗銀裝箱,然後在箱子上貼上封條,寫上“親王火耗”,而後在戶部大門口一放。這樣一來,在眾目睽睽之下拿走這火耗銀,面子還往哪裡擱?親王無奈,只好向李衛道歉,於是“火耗歸公”便順利鋪開了。

上圖_ 清朝官員

再者,派出欽差大臣不斷明察暗訪,廣泛收集民情,制定合理的火耗比例;同時對仍敢頂風作案的官員,嚴懲不貸,絕不手軟,甚至不惜開殺戒,以儆效尤。在雍正的努力下,河南、山東的火耗比例由之前的四到七成分別降至13%、18%,其他各省普遍降至10%—20%,富庶的江浙一帶只有5%。這一改革措施集中了徵稅權力,減輕了人民的額外負擔,增加了官員的薪給,對整頓吏治、減少貪汙有積極作用。

不過在封建專制的大環境下,官僚貪汙腐敗是個痼疾,僅靠一兩項措施是無法根治的。雍正死後,地方官開始於火耗之外暗中加派雜稅,濫徵之風再起。但在當時的歷史背景下,這仍然是一項非常有效的改革嘗試,也取得了十分積極的效果。

作者:林森 校正/編輯:莉莉絲

參考資料:

【1】《清世宗實錄》《清朝文獻通考》《清史稿•田文鏡傳》

【2】《論耗羨歸公》 陳峰 著

【3】《四爺很忙》 紀連海 著

文字由歷史大學堂團隊創作,配圖源於網絡版權歸原作者所有

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » “火耗歸公”是什麼意思,雍正為什麼要大力推行火耗歸公

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。