70多年前,宋喚明是顓橋小村莊裡的小毛孩。以今天眼光看,他這個“小人精”,當年做了件“地下黨員”的工作:牢牢看護一把矗立起來的掃帚,不讓它在家門前倒下。這其實是個暗號,類似於江姐將一盆花置於窗外,明確告誡自己同志:不要靠近,此地危險。

佈置他做這件事的,是他的大姑媽宋秀英。

顓橋中溝村斜橋頭,宋喚明生長於斯——70多年前黨的交通聯絡點,往來行走入住多少英雄豪傑。研究此地黨史地方誌的杜啟榮,為我列出一個個名字:肖望,1940年地下黨首任莘七(莘莊、七寶)區委書記;陳正華,20世紀40年代顓橋、莘莊、新橋、馬橋等地下黨及遊擊隊負責人;宋喚明的父親宋關通,潘漢年式的潛伏者和戰鬥者,同時為此交通聯絡點的住家主人……

英雄皆已逝,長歌以當哭。截取一段往事,有著淚,有著笑,是悲壯,也歡樂。

斜橋頭一抹夕照暖心頭

1945年夏,抗日戰爭勝利前夕,最後的至暗時刻。

那日黃昏,一身小學教員裝束的陳正華與一同志由顓橋鎮往莘莊春申橋村開展工作。春申橋上,一敵特奸細斜眼認出其身份,鉚牢。至夜,引一隊日偽軍追殺來。槍聲四起間,兩人從一農戶屋頂天窗爬出,跳入下面一片稻田。一路奔突,一人腳踝跌傷。衝出包圍圈,泅渡過三條河浜。死裡逃生。月黑風高,逶迤十餘裡。

行往何處?朝南,顓橋中溝村斜橋頭。一路喘息不止、一身溼漉漉的陳正華,冷靜思考:那個小宅基,微村落,六家農戶守望相助,地下黨員宋關通是其中一戶。居所三面環河,東有五子浜、中溝浜,向北是北潮浜,南面趙興浜。西面則一片廣闊農田。農田再往外,即與外界相通的老滬閔路。此地河湖交叉,視野廣闊,便於隱蔽,進退自如。他們終於甩開敵人糾纏,在夜色中望見宋家灰白聳立的牆門,便遠遠匍匐在農地間。任蚊叮蟲咬。靜等,不敲門,狗便不吠,一怵引敵再來,二怕突兀驚擾宋家人。

東方魚肚白,柴門吱呀開,濛濛灰亮中,閃出一婦人身影。陳正華躡足上前,壓低聲叫:“宋大媽。”

宋大媽是宋關通的母親宋福珍。她禁不住吃驚,定睛看,是打鬼子的陳正華和戰友。急問:“出什麼事了?”陳正華故作輕鬆,“還好,沒成為被敵人殺害的烈士。”

宋福珍是經過世面的人。幾年前兒子在鬆江泗涇遊擊隊,她思兒心切,竟在一條條鄉間小道上一步步摸索,尋到部隊宿地。幾十號遊擊隊員列隊歡迎,齊聲叫“宋大媽”,那一刻,大媽感覺自己成了“首長”。1941年始,莘七第二任區委書記陳正華在春申廟小學,以教員為掩護身份,進行地下遊擊鬥爭,是通過當小學校長的宋家兒子宋關通安排的。他對母親說,這個不一般的教員,從無錫來,孤身,衣食住行,要照顧。母親懂,天天送飯菜,納鞋補衣。她知道陳正華和兒子一樣,在“捨命”。她不說透,也不能說透,只默默幫襯。

宋關通的母親宋福珍

這次一樣,不該問的,不問,問的就一句:“要我做什麼?”陳正華說:白天隱蔽在家,傍晚速走。他清楚知道,在這一區域,他屬於“暴露了”。

直接幫陳正華轉移的,是宋福珍的大女兒宋秀英(後改名宋璧)。宋秀英也是視哥哥宋關通事業為“神聖”的人。20歲的她動作麻利,人大方熱情,清秀的臉總露著甜美的笑。門一關,招呼他們洗澡,一疊乾淨衣物整齊碼放在他們面前,說一句:“是我伲阿哥穿的,應該正正好。”人往門外走了。一眨眼,兩個男人的一大堆髒衣物,全洗完,在陽光下一排溜曬開。為安全計,他們兩人準備分開走。傍晚前,宋大媽招呼來陳正華和女兒:“你們扮作表哥表妹。遇上人問,講表妹送表哥,去城裡廂(上海城)。”

紅紅的夕陽。稻田的波浪,伸向天邊極遠處,有藹藹鉛雲。微風習習。熱烈的話語,無邪的笑聲。是壓抑中的歡樂,危境中的不懼。

跨出農田,是可以走車的老滬閔路,有個車站:安平公墓車站。送到此,安全了,“表妹”離去。“表哥”陳正華,在夕照裡,回望來路,回望斜橋頭和“表妹”背影,一股莫名的暖意,襲滿心頭。

打斷骨頭連著筋的人

“暴露”的陳正華走了,一走幾年音訊杳然。

近4年後的1949年5月,春光灼亮,四周小河彎彎的水面,閃映天上飄浮的雲。也是宋大媽,在自己家門外的斜橋頭,彎腰摘地裡的菜,忽聞親切叫聲,“宋媽媽好。”

魁梧的身材,一身黃軍裝,人民解放軍啊,一張熟悉的臉,終於認出來:“哎喲喲,是華同志(陳正華原名華伯榮,編者注)。哪裡來的神兵天降?”

是陳正華,一身戎裝英氣爽。前日晚,隨解放上海的大軍睡在馬路上。是日一早,在部隊擔任營教導員的他,請假下鄉,看望曾經一起參加地下戰鬥的戰友,探望斜橋頭精耕的農地。聽話聽音,正在屋內的宋關通蹦出來——徹底從“地下”走出來:“解放軍全部過江了?上海徹底解放了?”

笑靨,笑聲,笑語。打酒去,買菜去,再殺一隻滿院流竄咯咯叫的雞。乾杯再幹杯,憶往昔。講陳正華離開後就向北,先是入了新四軍,再成為人民解放軍,孟良崮上插紅旗。講宋關通繼續“潛伏”的事,先浦西,再入浦東。紅紅的臉,一直喝到天空染上夕陽紅。

又是黃昏,又是夕陽,只是夏天換了春天,只是這次送陳正華越過田埂、走到老滬閔路乘車的,不是“表妹”,是“表妹”的哥哥宋關通。“當年遭日偽軍追殺,你妹妹就從這條路上送我去上海。今日再走感觸深。”上車前,陳正華這番懷舊的話裡暗含深情,話外有話。宋關通卻不解其意。

打開心結說亮話,要再等4年。是抗美援朝勝利日,1953年春,又一次從戰場歸來的陳正華,與宋關通鄭重相約:有要事談,顓橋斜橋頭見。宋恭候。

解放初期的宋關通

見面,陳正華躊躇滿志,一個不可遏制的直炮打出來:“我馬上要完成人生最大的心願——結婚。”宋說:“恭喜啊。和誰?”“你大妹,那年送我到老滬閔路車站的宋秀英。”宋聞之大驚,變色,“她早已出嫁,1948年。現在人在新橋(鬆江)。”

仰天長嘆。戀她,從無表達,不敢表達。戰爭,戰鬥,日日和死神擦肩。壓抑的情感,一直深藏在心。眼前夢裡,她的身影總是有痕穿行。待天下太平,來尋心上人,她卻已作他人婦。

將心比心,宋對他的老戰友,扼腕痛惜,“你該早說,早說。現在,一切已晚。”

男人這樣想,女人不這麼看,宋妻在一旁“挽救”,說:“找小妹宋立文啊。她有對象沒?她願意不?她們姊妹兩個,長得多像。”

長得像,但性格異。大妹直爽潑辣熱情如火,小妹溫婉淡定閒適似水。想不想談?有走在一起的願望嗎?陳正華愛屋及烏,而其時正在南匯法院工作的小妹宋立文,仰慕能文能武的解放軍英雄。相談,甚歡。大半年後結婚,陳正華34歲,宋立文24歲,琴瑟和鳴。

1954年春節,顓橋斜橋頭,陳正華和宋關通再舉杯,殺了好幾只雞,醉了不止一回兩回。往昔戰友,終成親家,兩家合一。宋關通對陳正華說:“以後我們就是打斷骨頭連著筋。”陳正華到宋關通母親宋福珍跟前,恭恭敬敬,“姆媽,我要一直好好養著你。”

1955年被授予少校軍銜的陳正華

那天,天藍水清,大家小家,闔家幸福。

一起嚮往復甦後的光明

在那酒醉合歡的好日子,誰會想到以後會有不好的日子。

不好的日子還是來了,在誰也沒想到的時候,在誰也想不到的人身上,轟然發生。20世紀50年代末,一度光環在身的中共地下黨員宋關通被審查。有人質疑他在一段“隱蔽戰線”時期是否堅貞。那段時間,正是後來成為他妹夫的陳正華“暴露”離開,前往新四軍的徵途和戰場上奮戰的時期。

親人也無法證實。單靠宋關通自我解釋被視作蒼白無力——無人相信。那就發配去遙遠的外地農場,到那個改造的環境去自省。

愁雲慘霧的日子,輪到宋關通杳無音信。當年陳正華的長時間離開,尚給人最後會帶回光明的希冀。宋關通呢,可否期待一個光明的未來?

宋關通的母親宋福珍,問在外地當了官的女婿陳正華:“從小到大我一路看過來的,眼睛牢牢盯著的,關通就是十足的共產黨。怎麼抓了他?”陳正華沉吟,遂叫宋福珍“十足相信儂兒子”。在那一年年看不見兒子的日子,相信最重要,相信是好好生活下去的支撐。他也反覆對宋秀英這樣講,對宋立文這樣講。對宋關通的一個女兒六個兒子,他一遍遍叮嚀:“十足相信你們的阿爸。”

相信關乎信仰。所以,宋關通的兒子宋喚明說,他們家七個子女,儘管父親“出事”了,個個思想上進,大多數在父親問題平反前,成為信仰堅定的共產黨員。

這個“十足相信”,卻足足綿延近20年——直到黨的十一屆三中全會後,宋關通獲徹底平反。公開解密的材料證明,在他繼續潛伏當顓橋鎮鎮長的“灰色的日子”,將一個個“暴露”的黨員、積極分子,以最快速度,在當地“消失”,安全送至浦東、上海城廂、漕河涇等地。

英雄重歸。

淚飛頓作傾盆雨?當事人則平靜。宋關通20世紀70年代末80年代初平反、回滬,家鄉給他離休幹部待遇,他搖頭,說不增加國家負擔了。他唯有感謝,感謝黨,給了他第二次政治生命。如此而已。

他再感謝的人:他的妹夫陳正華,曾經的地下黨戰友,以後合成一家的親人。在他至暗的日子,傾其所有,養育家人,贍養自己年邁的母親,幾十年,不輟。

母親宋福珍,終於等來兒子的“光明”。她終於心安。她的孫子宋喚明憶他阿奶“走”的情景:那年鎮上選人民代表,阿奶要行使自己權利,叫自己一個孫子代表她去“畫圈圈”,說:“你圈好,就趕回家彙報。”孫子歸,阿奶人一下癱軟。醫生聽筒貼上去,已無脈息。無痛苦。時年91歲整,走得圓滿。

光榮幸福的母親,宋福珍也。

留下一條未變名稱的路

宋喚明今年80歲整。他的父親宋關通生於1917年。1997年,宋關通永遠離開了這片生養他的顓橋土地,緣於意外的重跌一跤。遺傳基因很頑強,看現在的宋喚明,再看他父親宋關通舊照,很驚異:瘦身,瘦臉清癯,顴骨前凸,薄唇,大餛飩皮子一樣的耳朵——像極。

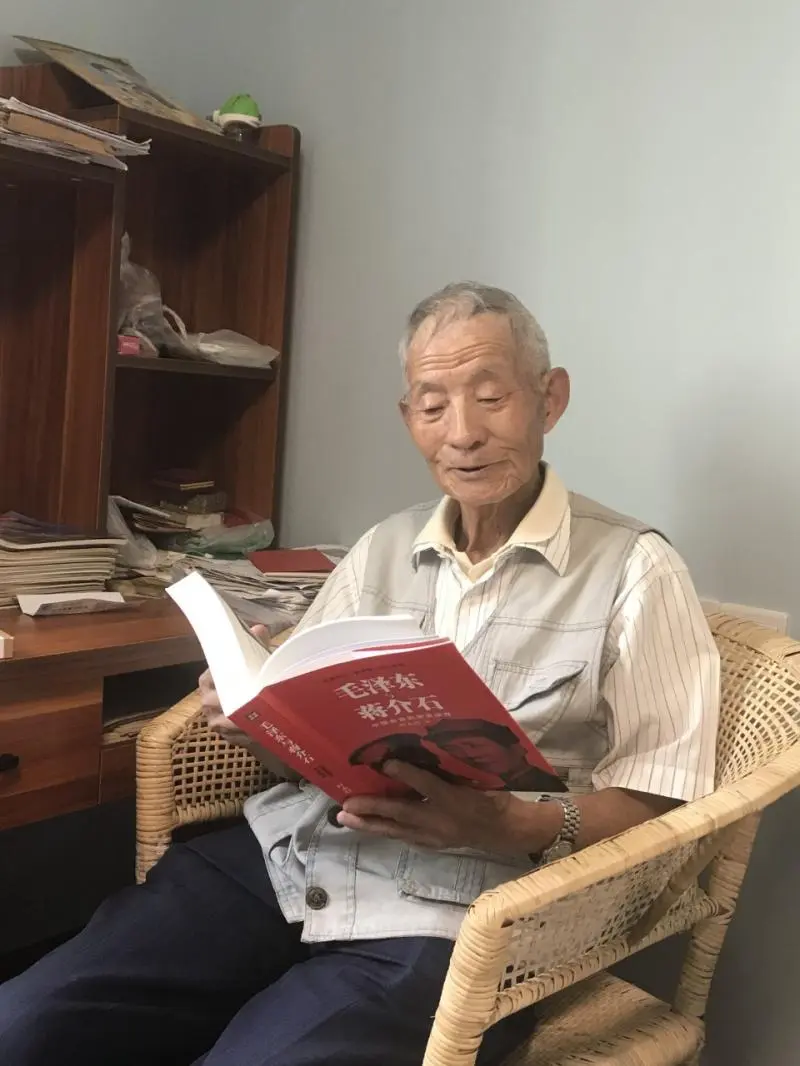

宋關通的兒子宋喚明

不能忘卻的歷史,總要去回望。

2010年清明,年屆90的陳正華,攜夫人宋立文,從杭州出發,駕車到上海掃墓。隨行有三個兒子、兩個媳婦。

現在回想,這是陳正華最後一次到上海。即便到鮐背之年,他也一定要來,給大半輩子的戰友、兄弟和親人,供一炷香。

宋關通的墓,在馬橋仙鶴公墓。

是個好天。沒有流淚。一個一個用錫箔疊起來的元寶,默默地燒,煙霧飄繞。同輩彎腰鞠躬,小輩磕頭虔誠。靜肅,相思,綿綿。

同行環繞者,還有大妹宋秀英的一個兒子和媳婦。其時,宋秀英也已遠行。早年她離開顓橋,嫁入鬆江新橋。除了爽直的性格,她也是個知識女性,在一個美麗的鄉間角落,靜靜教書育人。

那天,大家一起回憶曾經的美好:是在20世紀80年代初,陳正華一個兒子結婚,在杭州。同時還有一件大喜臨門:宋關通“光明覆出”,榮歸家庭。雙喜,大慶。顓橋這邊所有的親人,齊赴杭州。祝賀,互祝,同樂。家在新橋的宋秀英,欣然同往。家逢喜事共舉杯,我們是親愛的一家人,是酒醉的一家人。

也在2010年,90高齡的陳正華撰寫出一本書,書名直白素樸:陳正華(原名華伯榮)回憶錄。

5年前,他辭世,96歲。夫人宋立文寫下兩則書法,一則行書:紅軍不怕遠徵難,萬水千山只等閒;一則草書:明月鬆間照,清泉石上流。文體清朗,端莊,秀麗,沉鬱,安謐——以作紀念。

這天,陽光燦爛的日字,我和宋喚明以及一直陪同我採訪的杜啟榮先生,一起到曾經的顓橋中溝村斜橋頭。中溝村依舊,一面鐮刀斧頭標誌下,中共顓橋鎮中溝村總支部委員會的紅字牌,赫然懸掛。村委地址:金都路2158號。放眼四望,酒店高樓林立,嶄新樓盤處處,在建工程觸目。周圍路名,還有銀都路,都會路,綠蓮路——全部以新代舊。在地圖上尋斜橋頭,無影蹤。縱橫的小湖河浜,了無痕跡。

今日煥然一新的中溝村斜橋頭

終於,見到一條承前啟後未變名的路:老滬閔路。自然,這條路寬了,直了,路面黑色瀝青油亮,白色交通指示標線彎直分明。而我,卻似看見,風華正茂的宋關通、陳正華、宋秀英,在此,步履欣欣而匆匆……

夕陽正好。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 閔行顓橋斜橋頭,共和國少校的傳奇姻緣

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。