伏爾泰曾經說:"愛情之中高尚的成分不亞於溫柔的成分,使人向上的力量不亞於使人萎靡的力量,有時還能激發別的美德。"

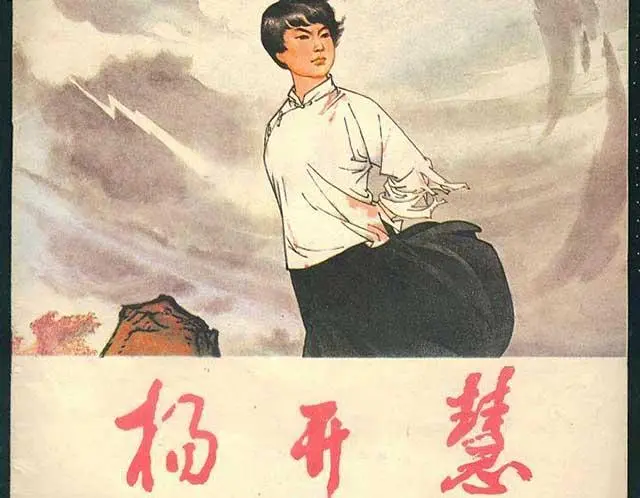

國家危難之際,毛澤東與楊開慧曾經攜手走過那段炮火紛飛的歲月。沒有彩禮、沒有嫁妝、沒有花轎、更沒有拜堂,拋開舊時代的婚姻帶來的各種束縛,20歲的楊開慧與27歲的毛澤東,因為愛情與信仰結成伉儷。

年少相遇

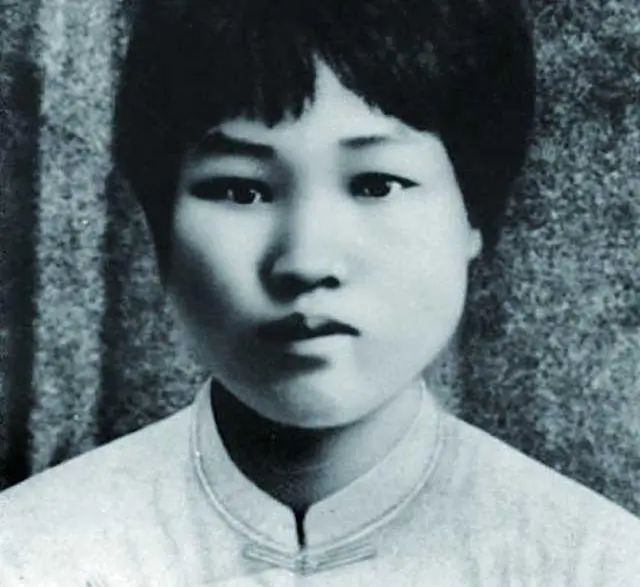

1901年,楊開慧出生於長沙,楊開慧的父親楊昌濟曾經留學日本、英國、德國等眾多國家,是中國著名的教育家和學者。生活在如此的進步家庭,楊開慧從很小的時候開始就接受著先進的教育,也形成了開放的思想。

楊開慧討厭一切封建制度,她是堅定的社會改良倡導者,同時也是中國婦女解放運動的實踐者。

1913年到1918年,楊開慧的父親一直在當地任教,彼時同樣心懷報國之志的毛澤東成為了他的得意門生。少年的毛澤東意氣風發,其過人的膽識與謀略深深吸引了楊開慧的父親,同樣也深深吸引了楊開慧。毛澤東經常與同學們來到老師的家中請教問題,一來二去,兩個人也逐漸熟悉起來。

楊開慧的父親十分開明,每逢學生來家中討論問題的時候,他都會要求楊開慧參與其中。眾人交流之時,楊開慧發現毛澤東似乎與她志同道合。楊開慧十分欣賞毛澤東,經常將自己的筆記和日記給毛澤東看。

情竇初開的兩個人並沒有意識到那是愛情的懵懂,不久之後,毛澤東從學校畢業,兩個人也就此斷了聯繫。

1918年,楊開慧跟隨父親來到了北京,彼時的毛澤東因為準備出國事宜也來到了北京,兩個人便再次相遇。

楊開慧的父親向北京大學的圖書館館長李大釗推薦了毛澤東,他因此得到了圖書管理員的工作,此後毛澤東與楊開慧之間的交流也越來越多。

"也正是在這裡,我還見到並且愛上了楊開慧"毛澤東如是回憶道。

1920年,楊開慧與毛澤東走進了婚姻的殿堂,那時候的他們都是新思想的擁護者,對傳統的繁瑣婚禮禮節十分不滿,也正因如此,在楊開慧與毛澤東的婚姻中,沒有鳳冠霞帔、沒有嫁妝,也沒有花轎,楊開慧與毛澤東的婚禮一切從簡。

新婚的楊開慧與毛澤東生活悽苦,他們沒有足夠的錢,只能在長沙租房子,租金每個月7元錢,隨著物價飛漲,租金後來又增加了2角。

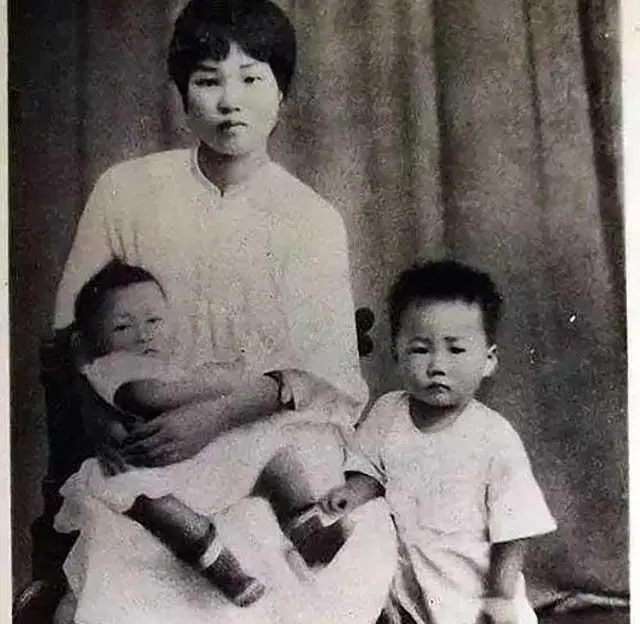

與毛澤東一同革命的戰友曾經回憶到:"毛澤東、楊開慧結婚時,那時(他們)可憐得很,只買了張木板床、一張條桌。到楊開慧懷孕後,楊老太太(指楊開慧的母親)才搬來(同住)。"

不管是毛澤東還是楊開慧,婚姻在他們的眼中只是一種形式。1936年,毛澤東曾經會見外賓埃德加·斯諾,交談的過程中,他也記不起與楊開慧的結婚日期。

結婚後的兩個人一直十分恩愛,然而人們不知道的是,兩個人在正式的婚姻之前曾經有過試婚的經歷。楊開慧比毛澤東小8歲,對於這場愛戀,兩個人都沒有足夠的信心。

楊開慧與毛澤東在北京並沒有住處,他們有時候在毛澤東棲身的北長街寺廟相見,有時候會在楊家碰頭。春天的時候,他們也曾經相約西山,騎馬漫遊,享受著所謂婚姻之中的甜蜜。

毛澤東與楊開慧享受著自由戀愛的獨屬於他們的時間,在那個封建禮教束縛戀愛男女的時候,他們成為了無數人眼中的異類,縱使如此,憑藉一己之力對抗時代,敢為天下先,這就是這對革命伉儷的勇氣與決心。

1921年,楊開慧成為了一名光榮的中國共產黨員,而她也成為了湖南支部發展的第一批黨員。楊開慧從來不似普通女生那般柔弱,從湘江到黃浦江,從珠江到長江,楊開慧始終緊緊跟隨著毛澤東的腳步,譜寫了革命伉儷情深的佳話。

同年,為了向湖南省的青年傳播先進的文化,為他們打造一個溝通平臺,毛澤東與楊開慧創辦了文化書社。楊開慧和毛澤東以及眾多的學生一道走上街頭,參加各種革命活動,成為堅定的馬克思主義的傳播者。從生活的柴米油鹽到思想上的攜手並肩,為革命奔波的兩個人相互陪伴。

創辦文化書社的過程並不容易,因為缺少足夠的資金,楊開慧不得不向母親索要父親的奠儀費,母親從不在意這些,起初並不願意拿出全家的養命錢,楊開慧一遍遍耐心地解釋,終於得到了母親的體諒。

"為讓天下的窮人都有飯吃有衣穿,自己就應該少吃一口飯,少穿一件衣。"心懷大志的楊開慧破釜沉舟,幸運的是,她沒有辜負母親、父親的期望,將革命的種子播撒在了更多人的心中。

生離死別

1927年,毛澤東離開家鄉指揮秋收起義,而楊開慧則留在老家。彼時的楊開慧已經是三個孩子的母親,她轉為地下工作者,依舊為中國革命的勝利做著自己的貢獻。各自為戰的楊開慧和毛澤東並不知曉對方的消息,然而兩個人對對方的牽掛卻從未消失。

1929年,國民黨大力打擊共產黨的地下交通網,楊開慧的處境也越來越危險。敵人的行徑越來越瘋狂,朱德的妻子已經被斬首示眾,首級掛在城牆上多日。共產黨內部也人心惶惶,那時候的楊開慧也對自己的未來十分迷茫,毛澤東究竟在哪裡?是否還活著?自己又應該怎麼辦呢?

"我蜷伏著在世界的一個角落裡,我顫慄而寂寞。"堅強如楊開慧,也不免產生絕望之情。

那時候的楊開慧帶著三個孩子艱難生活,大兒子毛岸英7歲,最小的兒子只有2歲,為了躲避敵人的追捕,楊開慧隱姓埋名,受盡了困難。危險一天天靠近,楊開慧內心的不安也越來越躁動。三個孩子還不具備照顧自己的能力,坦然面對危險之前,楊開慧必須將他們安頓好。

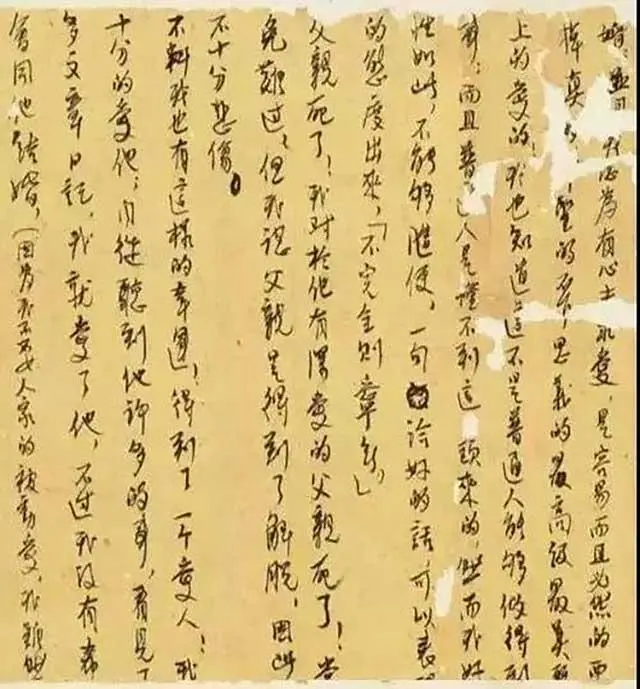

1929年3月,楊開慧給自己的堂弟寫了一封託孤信,"我好像已經看到了死神——唉!它那冷酷的面孔!說到死,本來我不懼怕,而且可以說是我歡喜的事,只有我的母親和我的小孩呵……我決定把他們——小孩們——託付你們……"

她寫道:"說到死,本來,我並不懼怕,而且可以說是我歡喜的事。"字裡行間都流露出了坦然赴死的決心,楊開慧是三個孩子的母親,卻也是一名堅定的革命鬥士,那時候的她已經知曉,她無法陪伴孩子繼續長大。

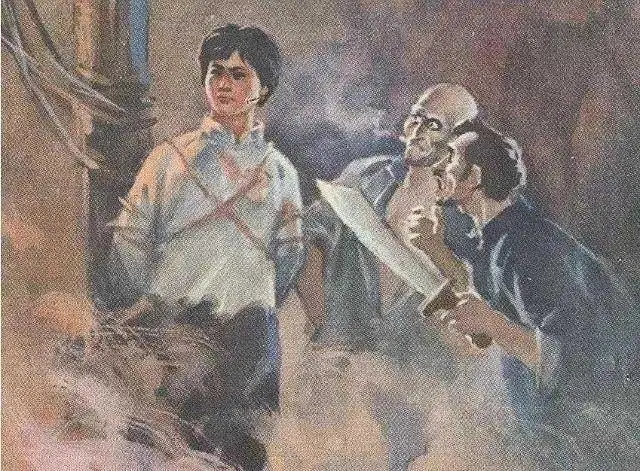

"我總覺得我的頸項上,好像自死神那裡飛起來一根毒蛇樣的繩索,把我纏著,所以不能不早作預備!" 楊開慧的預感最終成為了現實,1930年10月24日,敵人得到消息趕往楊開慧的家中,將楊開慧、保姆和孩子一同押往大牢。

那時候的國民黨向楊開慧提出條件,只要楊開慧公開發表聲明,斷絕與毛澤東的關係,她和孩子都可以重獲自由。這樣的條件看似十分簡單,實際上卻危機暗生。

楊開慧是毛澤東的妻子,而毛澤東是中國革命的主要領導者,一旦楊開慧選擇與毛澤東解除關係,也就意味著她叛變了革命,這樣的行為會從根本上動搖中國革命的根基。

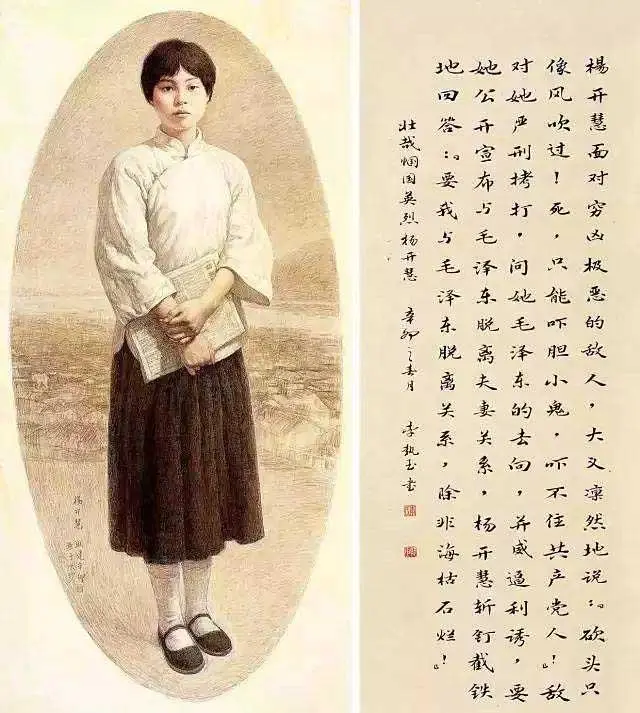

國民黨多次威逼利誘,楊開慧從來不曾屈服,她毅然決然地回答到:"死不足惜,但願潤之革命早日成功。" 1930年,楊開慧從容地走上了刑場,英勇就義,年僅29歲。楊開慧就義的過程十分痛苦,身中兩槍之後,她並沒有立刻死亡。

下午劊子手接到命令再次補槍的時候,楊開慧鮮血直流,周身的草叢已經被染紅,她嘴裡滿是泥沙,指甲也深深地扣進泥土裡。面對這樣的情景,劊子手無動於衷,再次開槍射擊,楊開慧也永遠離開了這個世界。

驚聞楊開慧遇害的噩耗,毛澤東悲痛欲絕,他給楊開慧的母親以及其他親屬致函,在信中表達了自己的悔恨之情:"開慧之死,百身莫贖。"

在毛澤東看來,楊開慧是為中國革命犧牲的,而她也成為了毛澤東一生的驕傲,正如他所說的那樣:"女子革命而喪其元(頭),焉得不驕!"

最高信仰

十幾年的風雨攜手,楊開慧與毛澤東的伉儷情深感動了眾多人,而我們也從中獲得了眾多啟示。

首先,生於混亂的時代,每個人都是不幸的,然而人們卻可以通過自己的努力將不幸轉化為幸運。1920年的冬天,19歲的楊開慧將要成為27歲的毛澤東的新娘。在很多的人看來,楊開慧與毛澤東的婚姻是不受世俗約束的。

封建時代的人們一直被灌輸著父母之命、媒妁之言的婚姻思想,不論是男子還是女子都沒有自主選擇婚姻的權利,然而不論是毛澤東還是楊開慧,他們都是自己婚姻的主導者。毛澤東與楊開慧,是自由結合,他們的愛情,從心靈的契合出發。

楊開慧不願意接受封建禮教的束縛,她不在乎繁雜的形式,不喜歡虛假的應酬,婚姻只是楊開慧和毛澤東兩個人的事情,原本就不需要別人的指手畫腳。

那時候有人對楊開慧和毛澤東簡單的婚禮十分疑惑,卻也有人羨慕楊開慧的樂觀、豁達、通透,她與毛澤東的愛情一時之間也成為了一段佳話。

其次,革命的道路並非一帆風順,患難之中的堅守曾經給人們帶來了眾多的勇氣。領導革命以來,不論是楊開慧還是毛澤東都曾經受到過巨大的打擊,然而因為有彼此陪伴在身邊,他們又可以儘快從頹廢的情緒之中恢復。楊開慧與毛澤東的關係並不僅僅只是妻子與丈夫,更是並肩作戰的戰友。

1930年,毛澤東與楊開慧因為革命需要被迫分離,整整三年的時間,楊開慧沒有一點關於毛澤東的消息。

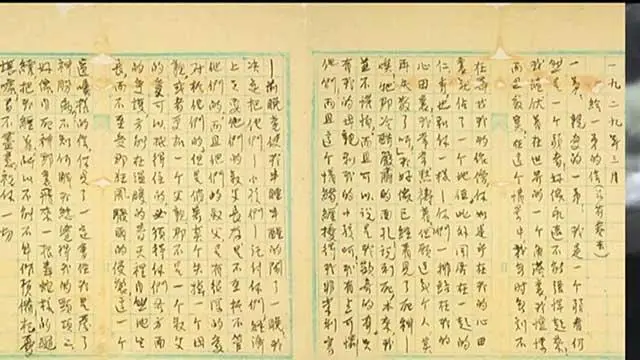

在無盡的思念之中,楊開慧寫下了手稿:"他是幸運的,能得到我的愛,我真是非常愛他的喲!……誰把我的信帶給他,把他的信帶給我,誰就是我的恩人。"一字一句,都是楊開慧對毛澤東真摯愛情的表達。

遺憾的是,在寫下手稿10個月之後,楊開慧英勇就義,而這封信也並沒有送出。楊開慧犧牲之後,1982年,人們在故居中發現了這封信,彼時的毛澤東也已經離開人世,兩個人就這樣陰差陽錯地失去了一次情感交流的機會。

楊開慧的離開,幾乎成為了毛澤東一生中最痛苦的事情。

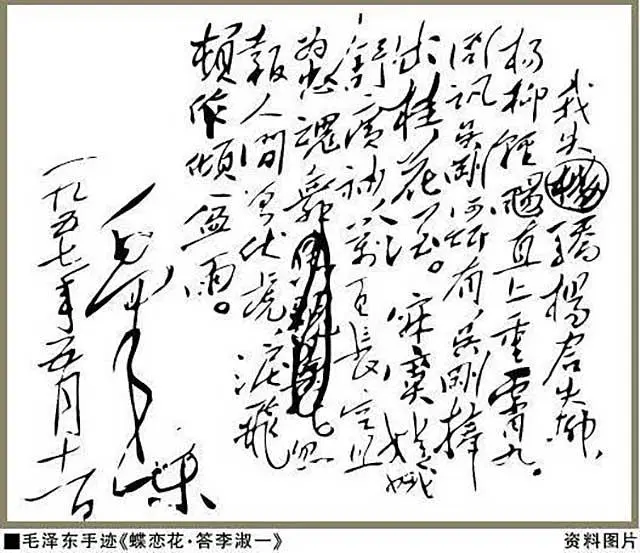

1957年,毛澤東揮筆寫下:"我失驕楊君失柳,楊柳輕颺直上重霄九。問訊吳剛何所有,吳剛捧出桂花酒。寂寞嫦娥舒廣袖,萬裡長空且為忠魂舞。忽報人間曾伏虎,淚飛頓作傾盆雨。"

壓抑的情感最終爆發,楊開慧寄託了毛澤東太多的思念,那個外表看似柔弱無比的女生,身上卻有著男人都無法企及的巨大能量。

最後,革命是捨棄小家成就大家的過程,也是犧牲自我的過程。地下黨的同志找到毛澤東的孩子的時候曾經說:毛澤東的家庭為中國革命做出了巨大的貢獻。

面對這樣的話語,毛澤東只是頗為遺憾地對身邊的警衛員說:你們可以這樣評價我,但是我卻不能這樣說。我的愛人與我的孩子為我做出了重大的犧牲,而我一直對他們有著愧疚之情。

不論是楊開慧、孩子還是親人,他們不僅僅是毛澤東身邊最為親近的人,更是中國革命的鬥士,他們身上的責任,遠比人們想象的更加重大。

毛澤東的人生從他出生的時候開始便緊緊地與中國的革命聯繫在一起,在尋求中國獨立與富強的道路之上,毛澤東已經失去了六名親人,他們都是忠魂烈士,也是毛澤東一生的遺憾與傷痛。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 沒有彩禮、沒有拜堂,20歲的楊開慧與27歲的毛澤東譜寫伉儷佳話

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。