來源於:九邊

最新公佈的經濟統計結果把不少人驚掉了下巴,從現在來看,隨著天津掉出全國排名前十的城市,作為一個根正苗紅從小一直呆在北方的北方人,也不得不承認,現在北方已經全面落了下風。

原因很多,地理的、環境的、新中國的、改革開放的,我們今天慢慢聊,爭取把這個話題聊透。

1、經濟不是一天轉移的

首先說一句,現在網上討論經濟問題的時候,一般說的“南方”其實是指珠三角和長三角,把雲南、貴州、廣西和江西給排除出去了。這種說法實在是太奇葩,不過咱們不改變習慣用法了,繼續沿用吧,大家心裡有個數就行了。所以在本文當中,“南方”也指的是長三角和珠三角。

其實中國經濟重心南移這事不是最近幾十年的事,而是過去上千年的一個趨勢,只是不同的階段推動力不一樣。

在唐宋之前,南方自然環境太差,山地多平原少,江河湖泊縱橫,水患也多;那時候工具也不行,鐵器不夠廉價不夠鋒利,也沒法通過水利工程把南方潛在土地開墾或改善出來。

到了安史之亂之後,大批的北方流民跑到南方,這下不得不研究下怎麼生活了。那個時候技術也有大幅進步,大家一起搞搞水渠,排幹沼澤,研究農具;很快地,到了唐朝中後期,南方糧食產量暴漲,朝廷的主要稅收來源就是南方了。

到了宋朝,更是加大劑量,瘋狂上馬各種水利工程改善南方種地環境,每條堤壩築起,就會產生千畝良田。這在官方史書裡很少提的,官方史書用毛主席的話說,都是些王侯將相才子佳人的破事,而水利、種地這種關係大家生計的事反倒不咋提。這都是技術官僚們的事,搞技術的人在哪都不太上臺面,西方那邊主要聊的也是王公貴族、王子公主那些破事,直到工業革命之後才開始聊技術相關問題。

所以說宋朝搞基建非常厲害,尤其在建設江南方面,功勞卓著。

尤其南宋,北方徹底被女真人佔領後,宋朝政府不是跑杭州了嘛,在那裡住下了。技術官僚們帶著大家瘋狂搞基建,擴充農田,研究絲綢、陶瓷工藝,讓江南生產力大解放,順便還跟東南亞搞起了貿易。南宋小朝廷憑著那麼一小塊地,竟然在蒙古鐵騎下苟延殘喘一百多年。

南方本來就溫暖,水多溼潤對農業也是好事,南宋通過水利工程把土地整改完之後,南方糧食產量越來越高,到了宋朝末期,經濟重心已經完成了南移。元朝統一中國後,就開始從南方往北方運糧了。

放一張圖,大家感受下:

而此時北方飽受戰爭蹂躪。比如陝西,這地方條件本來還可以,但從唐朝開始,一直都是戰爭前線。先是跟吐蕃打,又跟西夏打,後來金、蒙古輪流上,幾乎沒有一天安生,經濟能發展好就有了鬼了。

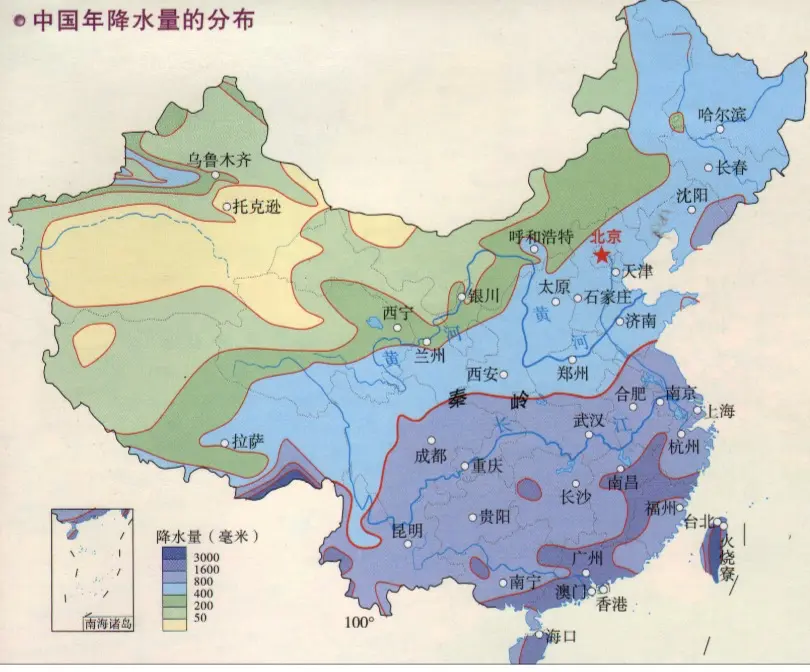

最重要的是北方水資源一直成問題。以秦嶺為界,南北降水量根本不可同日而語,看下圖就能看出來,差別非常大:

比如北京,這地方在元朝就是首都,那時候水源一直有問題,等到明朝朱棣遷都到這裡,南方的官員進城後,喝了一口水直接噴了,又苦又鹹。皇帝讓人到處找水,終於在京西玉泉山找到了能喝的水(那地方的水到現在也非常好,於謙說他只用那裡的水泡茶)。大臣們後來也到處溜達找水井,但北京上千口井,只有幾口井的水能達到南方的標準。

到了明朝,南方經濟強、北方軍事強的格局已經完全定了下來,當時就有“蘇湖熟,天下足”的說法。

其實這句話本來是南宋的,但是南宋地盤小,好養活,蘇州和湖州豐收,南宋就夠吃了;不但夠吃,還可以賣給現在東盟那一帶。到了明朝,這句話又有了新的意義,因為明朝的“天下”比南宋大了好幾倍,蘇州那一帶的糧食產出還通過大運河漕運到北方,開始支持整個中國。

此外南方依託出海口,大量跟海外做買賣,天量中國生產的物資被賣到海外,比如茶葉、絲綢、瓷器一直都是西方最搶手的商品。通過海洋貿易換回白銀後,中國境內貨幣太多,出現了“輸入型通貨膨脹”,和現在搞外貿賺美元以至於自己通貨膨脹多麼的相似。

多說一句,國內經常說的一句話,央行在過去三十年多印了幾十倍的貨幣,其實這個說法不嚴謹。大部分都是因為中國企業跟美國做買賣,賺來美元,這些美元在中國境內換成人民幣在境內流通;貿易規模越大,中國境內的人民幣就越多,這就叫“輸入型通貨膨脹”。

明朝就是這樣,江南跟荷蘭人、葡萄牙人做買賣賺得盆滿缽滿,而且還“改稻為桑”,也就是把種糧食的土地種上可以出去賣的經濟作物,跟西方買賣做得火熱。本以為幸福的時光就這樣持續下去,滿清入關了,殺得人頭滾滾。

不過滿清入關並沒有改變多少整體形勢,中國的經濟形勢依舊是嚴重南傾。清朝九個封疆大吏,也就是我們經常說的九個各種總督,其中權力最大的當然是直隸總督,統轄北京這一帶;最富的,卻是兩江總督,也就是現在的江蘇、上海和江西,江蘇、上海那一帶當時叫“江南省”。

等到清末開始五口通商,大規模跟西方做買賣,上海開埠,迅速成了整個亞洲最繁華的城市。依託貿易帶來的關稅後,上海那一帶也更加烈火烹油。這也是為啥江浙起家、控制了長江中下遊的蔣委員長最終能完成北伐、形勢上統一中國。江浙當時是中國最富有的地方,有錢就有槍。

2、新中國成立後

到了新中國成立後,外貿這條線基本斷了;當時又是計劃經濟,北方資源多,中國的煤鋼複合體又在東北,所以持續了很多年,北方經濟要重於南方。南北經濟一反千年常態,出現短暫的“反轉”。

隨後改革開放。一開始還不太明顯,等到了2000年,中國開始加入世貿,徹底開始“外貿導向”,也就是要中國生產工業品,出口給西方。

但是西方並不是看中國人民勤勞勇敢所以要給安排工作,人家看上的是中國工人素質高但工資只有西方的1/20。不過西方吸取了和日本的經驗教訓,當初他們讓日本搞代工,但日本偷摸學會了美國人的核心技術還反超了,差點把美國給幹下馬。

2000年後讓中國搞代工,歐美刻意控制高科技輸出,主要讓中國接手輕工業相關領域。

而南方,迅速承接了這部分加工業務。

這裡就有個問題,為啥南方承接呢,而不是北方?

原因有好幾個,首先當時最先開放的幾個城市都在南方。而且回大陸投資的那些人,都是早期從兩廣和福建跑出去的,他們回來投資肯定是在南方呆著嘛。

不過這不是最關鍵的,最關鍵的是,北方沒有適合的港口。

說到這裡可能有小夥伴不滿意了,博主你這不胡說嘛,南方有上海、寧波、廣州,但是北方也有天津、青島、大連,怎麼就沒港口呢?

其實在製造業中,港口本身不是關鍵,畢竟港口往往是個門戶,一般原料運到港口,再從港口轉運到生產型城市,如果港口到其他城市的路特別難走,那這些原料就運不過去,到時候成品運不出來,那港口可能就是個擺設,或者可以用作軍港或者加油站,不能用作大型樞紐。

而南方港口,內河發達,可以低成本地跟其他內陸城市連起來。

大家可以看看中國現在最發達的區域,長三角,是不是水網縱橫?蘇南的經濟水平直逼發達國家,也是這個原因,他們都是上海港背後的城市。

北方這方面就很劣勢。內河太少,就算有河,河水也太淺,沒法把物資廉價送到港口,產品也就比南方的貴,自然也就沒啥競爭力。

可能有小夥伴納悶,南方有長江,那北方不有黃河嗎?

這兩河沒法比。黃河基本沒法通航,水太淺;長江是可以行駛萬噸巨輪的。我放個圖吧,大家感受下:

從上圖就能看出來,真正能通航大船的,主要集中在長江和它的支流上,還有幾條運河;而上海,它的延伸是長江運輸能力最強的一段。理解這一點,也就理解了為啥上海的地位這麼硬,從晚清到民國,再到現在,只要有外貿,它的地位就不可被撼動。

也能看出來為啥長三角和珠三角的優勢那麼大,而北方幾個港口幾乎沒有內河連接,作用發揮不出來。

而且這兩天我查資料,發現一個新問題。三峽修建好之後,上遊蓄水量明顯上漲,河道變寬變深,很多支流之前根本不能跑船,現在水位上升後也可以了。整個水道運輸能力明顯變強,最新的數據顯示,現在的三峽過閘運輸量是沒修之前的6倍,長江這一“黃金水道”的地位更穩了。

既然說到三峽了,就多說幾句。

全世界最愛三峽的,應該是灣灣了,自從三峽建起那天開始,一直黑到現在。說什麼要用導彈炸三峽,三峽破壞了環境,三峽壩體只有16.5釐米厚,已經變形,每年過完年都說今年要崩,一下雨就說這次真要崩,下三天雨就說已經崩了,只是封鎖消息,你們等著官宣……這套說辭整整堅持了二十多年,每年都差不多,以至於臺灣老百姓現在聽說這玩意都想吐。

其實大家有興趣上網稍微查下就知道了,大家平時討論的那些問題基本已經都有結論了,比如三峽設計的時候就設計成了“重力壩”,完全可以防核彈轟擊。至於三峽把水攔起來淹了不少地方,破壞了原有生態,這也沒辦法的事,而且這玩意又培養出了新的生態。此外現在三峽是我國防洪體系裡的重要一環,這玩意整體是功德無量的。

繼續聊南北差異。還有個不重要的原因是,北方冬天太冷,如果單純搞生產,北方冬天繼續開工,店家就得多支付一大筆取暖費,這部分費用疊加在產品上,就更貴了。

所以說,中國當了世界工廠,主要是中國南方在生產。大家從淘寶上買東西,應該也能感覺到,發貨的大部分都在南方。而且為啥江浙滬包郵呢?因為產品主要在那邊生產,而且人家那邊水路發達、成本低,自然可以包郵。新疆、西藏沒法包郵,因為那邊動輒上千公裡的陸運,運輸成本可能比產品本身都高。

也就在這些年中,南方開始進入了一種正反饋狀態,訂單多,工廠多,賺的錢多。中西部大量的年輕人離開家鄉前往南方,東北也成了淨流出省份,這種人口紅利和資本紅利進一步加強了南方的優勢,很短的時間內就徹底扭轉了局面。江南又一次迅速回到了自己的歷史位置上。

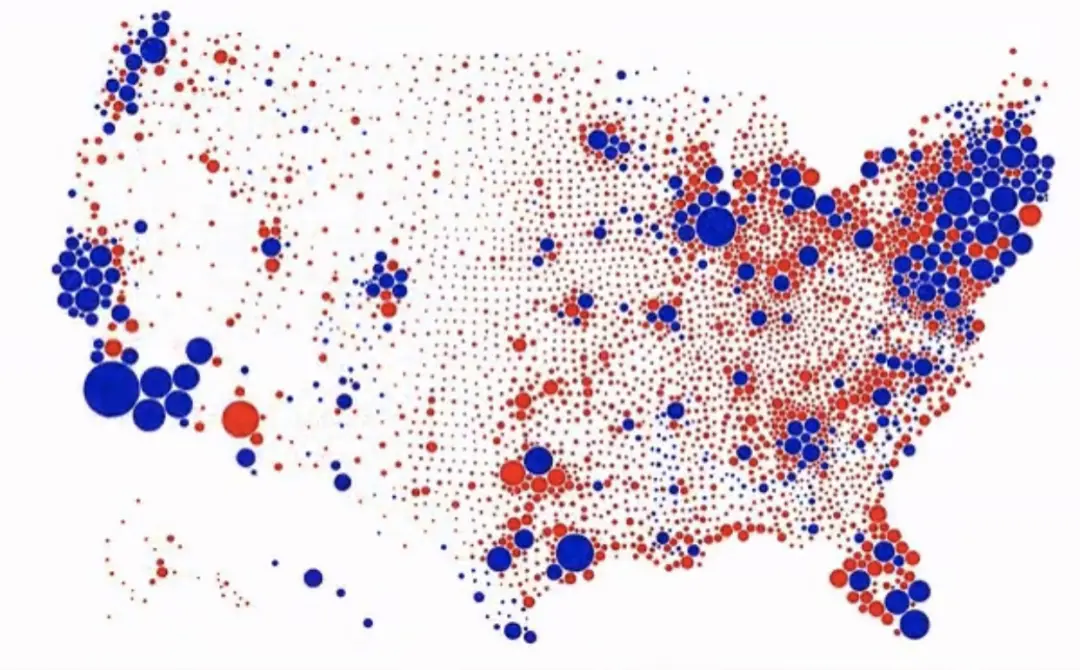

大家注意下美國,也差不多。人口主要集中在兩大洋的海岸線和五大湖,最富有的州也都在海岸線上;內陸的州看著土地大,但人口不多,也比較窮,好多投了川總。

說到這裡,這個問題其實可以換個角度了,大家注意到一個關鍵東西了吧?

對,就是“水”。

咱們可以把地圖換個方向,就能看出來,南北問題,又可以理解為誰挨著水資源多的問題。

中國三個大經濟圈,京津冀,長三角,珠三角,都是挨著海,都有一個大港口,只是上海的內河多,廣州次之,北京這邊最少。

從這個意義上講,南北差距也可以理解為東西差距。這也是為啥我國瘋狂上基建,因為基建儘管無法把陸運降低到水運成本那麼低,不過也確實能降到使商品經濟能轉起來。運輸成本可以理解成摩擦力,基建就是降低摩擦力。

3、接下來會發生啥

現在外貿拉動經濟模式已經到頭了,今後當然還會對外做買賣,不過外貿對經濟的拉動作用沒那麼大了。

但是今後人口向東部沿海集中的趨勢並不會變,那三個圈會繼續走強。不出意外的話,按照現在的趨勢,那三個圈會成為地球上最繁華、人口最多和規模最大的經濟體。而且這不是什麼有生之年系列,大概就在近十年。

當然了,南方那兩個圈整體生態要比北方強一些。

南方的城市群“訂單驅動”幾十年,受商業文化薰陶時間較長,這種情況下,遵守合同、守法、守時等觀念深入人心。另一方面政府寬容性也強得多,都能接受搞互聯網高利貸了,你說寬容不?

北方老百姓受商業文化薰陶和訂單驅動少一些,所以更加“人情社會”一些,政府的思維和觀念也跟南方那邊的不太一樣。

而且隨著南方兩個三角的產業外溢,其他離得近的主幹大城市無疑也能分到南方製造業外溢的一杯羹。

以往一直在糾結製造業到底是會轉向東南亞還是中國內陸,到這兩年開始有點明朗了。

低端製造業,類似耐克鞋還有其他衣服,以及各種高汙染行業,肯定要轉移。一方面中國政府現在不太能接受高汙染企業繼續呆在中國,另一方面中國年輕人根本不願意去生產線每天幹十幾個小時拿兩三千塊工資,現在這些企業在中國招不到工。此外就是那個關鍵問題,轉到內陸後運輸成本會翻倍,利潤薄的企業受不了,肯定要去東南亞。這種企業我們也不想要。

那種高精尖的領域,很多現在正在向成都等西南城市轉移,成都這幾年經濟走強,國際上評價也很高,沒少佔製造業轉移這方面便宜。

高精尖這些行業需要上下遊配合,要走一起走,東南亞那邊的工人素質和條件有點接不了,這幾年很多國外企業把廠子搬到印度後被印度人搞得服服帖帖,又在醞釀搬回來;而且這些行業相對利潤高,對運輸成本漲價不是太敏感。

文末總結幾句吧:

1、南方會持續走強,底子已經築好了,後續發力也會猛得多;

2、而且會持續外溢,一部分外溢到東南亞,一部分外溢到我國東南和中部省份了。北京現在溢出效應還不明顯,幫不上週圍城市什麼忙,還在吸收周圍城市的人口和資本。

3、如果面臨選擇困難,優先選南方兩個圈的大城市,其次選離那兩個城市近的大城市。

4、今後的城市越來越大,可能會出現“一省一城”或者“一省三城”,高鐵的出現會進一步加劇這種集中。

5、城市越大越發達,變數、機會、浪頭就越大。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 南北差距為啥越來越大

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。