俯瞰遺址

在重慶渝中區解放西路巴縣衙門外,一道圍牆將喧囂與寧靜徹底隔絕開來。圍牆之外,是熙熙攘攘的行人和穿梭往來的車輛,圍牆之內,一座磚石的高臺遺址靜靜矗立。

這座高臺,就是破格納入全國文物保護單位的重慶老鼓樓衙署遺址所在地。

可是鮮少有人知道,這座靜默屹立的衙署遺址身上寫下了多少歷史故事,承載了多少重慶這座城市的輝煌。

12月10日,重慶市文化遺產研究院發表了《從譙樓到鼓樓——考古視野下八百年重慶府的歷史鏡像》一文,揭開了從2010年老鼓樓遺址被發現至今,它身上所蒙上的神秘面紗。

老鼓樓首次以實物方式證明,宋代重慶城不是夯土包磚築成,而是一座真正意義上的石城。

面闊68米的老鼓樓大大超出了現存所有州府級衙署的譙樓規制,直逼明清皇宮,儼然一個稍小的天安門城樓基座。

老鼓樓衙署遺址見證了重慶從普通州府成為西南地區政治、軍事中心的重要歷史時刻,見證了重慶城市大發展的開端。

中國歷史上最重要的城市,其行政級別就是府,唐宋期間,中國的63個府中,以老鼓樓衙署遺址為代表的重慶府,是唯一一個成為直轄市的歷史上的府。

作為重慶市發現的等級最高、規模最大的衙署建築遺存,老鼓樓衙署遺址見證了重慶定名以來近千年的沿革變遷。

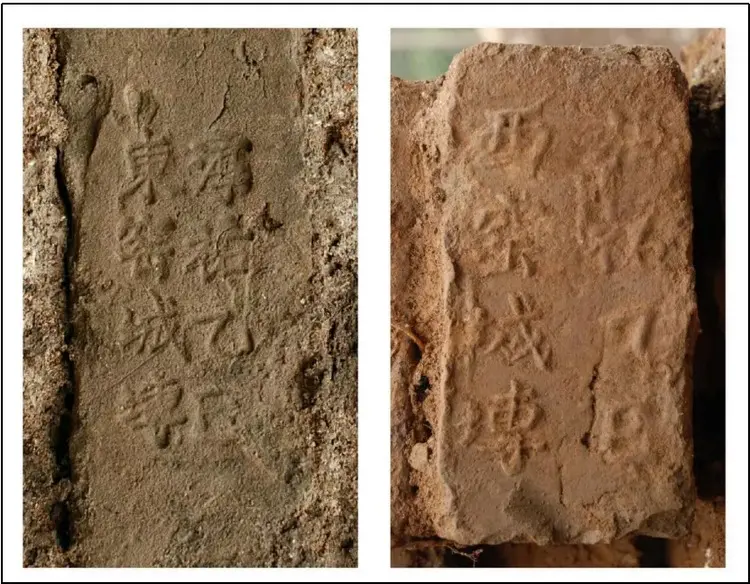

遺址城牆石磚

始建於1245年的老鼓樓證明宋代重慶城是一座石城

老鼓樓衙署遺址在普通人看來,就是一座殘存的高臺,但是在考古專家們的眼中,它卻是一部真實記載了重慶近千年歷史變革的珍貴“史書”,隨著書頁被翻開,晦澀的“文字”在考古專家們的手中,被一一“翻譯”,最終,讓這部“史書”煥發出了奪目的光芒。

而作為老鼓樓衙署遺址發掘的負責人,重慶市文化遺產研究院副院長袁東山,就是這本“古籍史書”的重要翻譯者之一。

從2010年開始,袁東山就和這座高臺建築結下了不解之緣。十年時間,他埋首遺址現場和浩瀚史書之中,一點一滴地揭開了這座高臺背後的故事。

在袁東山的考古筆記上,記錄著這樣一個時間點——2010年4月28日。

就在這一天,重慶市文化遺產研究院啟動了對老鼓樓遺址的前期試掘工作,開始在老鼓樓布方,挖掘出了一條2米寬的探溝,作為正式發掘前的測探。

第二天上午,考古隊員們就發現高臺內部填土為保存較為完好的南宋夯土層,基本確認了老鼓樓是一處南宋遺蹟。

更重要的是,考古隊員們發現土芯外面的包磚上大多刻有“淳祐乙巳”的字樣。

“‘淳祐’是宋理宗的年號,‘乙巳’是淳祐5年,”袁東山說,這說明,高臺修築的年代,在公元1245年。

這樣的石磚,怎麼似曾相識?

“我們突然想到了重慶中國三峽博物館50年代有入藏高臺包磚的信息。”隨後,考古工作者們一路追到了三峽博物館的館藏之中,“在三峽博物館的入藏信息中,這些包磚被定為重慶城城牆用磚,當時,正因為它們的入藏,在很長一段時間內,重慶的相關研究者都錯誤地認為,宋代重慶城為夯土包磚的城牆,而不是現在大量被考古正時的石城”,袁東山說。

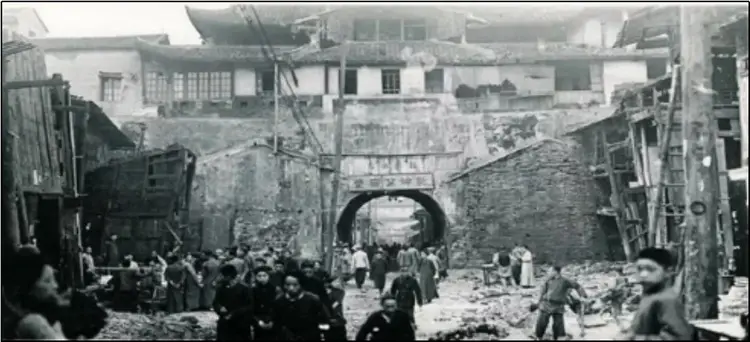

幾年後,考古工作者們又在北洋政府顧問安特生先生的遠東像集裡意外地辯識出兩張老鼓樓的照片。又在影印民國檔案《九年來之重慶市政》裡找到了1936年3月至6月擴修解放東路高臺基址段的記錄。

自此,塵埃落定。

這個在第三次文物普查中被發現的高臺建築基址就是晚清的老鼓樓們,更是南宋重慶府前的威儀大門——譙樓。

北洋政府顧問安特生先生的遠東像集裡的老鼓樓

長超68米的老鼓樓成為全國考古出土的第一個譙樓

隨著老鼓樓衙署遺址的發掘工作一年年地推進,考古工作者們發現這座始建於宋代的高臺建築,是目前為止全國範圍內考古出土的第一個譙樓,也是現存規模最大的地方譙樓。

那麼老鼓樓高臺遺址究竟有多大規模?

經過考古工作者們多年的發掘工作,這個高臺遺址的規模終於得以重現在人們眼前——

譙樓由高臺和其上的城樓兩部分組成,高臺長68.67米,寬24.37米,高約10米。

“既往最大的地方譙樓是安慶兩江總督府衙門錢的譙樓,臺長54米、寬18米、高4.2米。與它相比較,南宋重慶府的譙樓建築體量和規模無疑更大。”袁東山說,明代之後,我國最大的建築群是故宮,面闊100米的天安門就是故宮的譙樓。

由此對比可知,重慶知府衙署曾經是一組非常宏偉的建築群。

那麼它究竟長什麼樣子呢?

通過考古發掘,考古專家們得出了結論:這座譙樓橫跨如今的解放東路。根據南宋高規格譙樓規制和考古已知的建築特徵與空間尺度,大致判斷這座譙樓為軸對稱建築,城臺正中為6米多的隔牆,隔牆兩邊對稱分佈有5米左右的雙門道,門道左右設有藏兵塾,左右外圍是夯土包磚的高臺,院內突出部分為登樓的踏道。

袁東山說,根據考古材料復原出重慶老鼓樓的面積和規模,大大超出了現存所有州府級衙署的譙樓規制,直逼明清皇宮,儼然一個稍小的天安門城樓基座。

這一超出常規的體量,與當時重慶為整個南宋西線蒙宋戰場指揮中心的政治地位和高臺興建者餘玠的個人風格有很大的關係。

老鼓樓在1936年修建林森大道過程中被拆除

唐宋期間中國共有63個府,重慶成為其中唯一成為直轄市的府制

從始建至今,老鼓樓衙署遺址已經度過了800年歲月,作為重慶這座城市的重要建築之一,它也見證了其所守護的這片土地800年間的滄桑鉅變,見證了這片熱土之上所生活的人民世世代代骨子裡所凝聚的精氣神。

袁東山說,老鼓樓衙署遺址的發現填補了重慶城市發展史考古上的空白。從南宋置司到抗戰時期反法西斯戰爭遠東指揮中心,再到直轄,是重慶城市發展史上的三次大飛躍。而宋淳祐二年(1242年)四川制置司移駐重慶,無疑是重慶城市大發展的開端。

此時的重慶城,從普通州府成為了西南地區的政治、軍事中心。而老鼓樓衙署遺址作為四川制置司衙署治所,是南宋時期川渝地區抗蒙戰爭的指揮中心,和當時的釣魚城、白帝城、成都雲頂山城等共同組成了山城防禦體系。

這個防禦體系成功粉碎了當時蒙軍“順江而下,直取臨安”的戰略意圖,並導致了蒙哥汗敗亡釣魚城下,客觀上對緩解歐亞戰禍、阻止蒙古擴張浪潮發揮了重要作用,影響力世界文明發展的進程。

修築城樓是為了防禦外辱,但真正能讓其發揮作用的,還是它所守衛的這座城市中的人。

袁東山說,老鼓樓衙署遺址高度凝鍊了重慶先民堅韌豪毅的民族性格,是巴渝兒女前赴後繼、不屈不饒鬥爭精神的典範和象徵,是重慶人文精神的珍貴載體。

“宋蒙戰爭後,整個川渝地區人口只剩下4%。消失的96%人口中有大家族、大文豪、各行各業的優秀人才,這些人或死亡或遷移到別的地方,剩下的人幾乎沒有記錄和文字能力。但重慶這個城市的文脈卻沒有中斷,幾千年來一脈相承。”

袁東山說,無論是重慶的原住民還是後來的移民,都傳承了在山地生存的智慧和技術,尊重自然、敬天法地,同時,也形成了重慶人性格中的堅韌和樂觀。

除此之外,老鼓樓衙署遺址的發現還對重慶這座城市進行了重新梳理和定位。

袁東山說,唐宋期間,中國一共出現了63個府,經過考古工作者們的研究和統計,重慶市其中唯一一個成為直轄市的府。

上遊新聞·重慶晨報記者 李晟

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 重慶珍檔|高臺長超68米!重慶老鼓樓規模直逼明清皇宮大門

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。