目前,我們所使用的漢字都是經過簡化後的,只有港澳臺以及其他國家的華人區仍然使用繁體字。

其實,漢字簡化一直是歷史上一個備受爭議的問題,哪怕是當今社會,還有一部分人對漢字簡化持反對意見,這是為什麼呢?據說,經過七十年代的漢字二次簡化後,很多人的姓氏因此而改變,這又是怎麼回事呢?

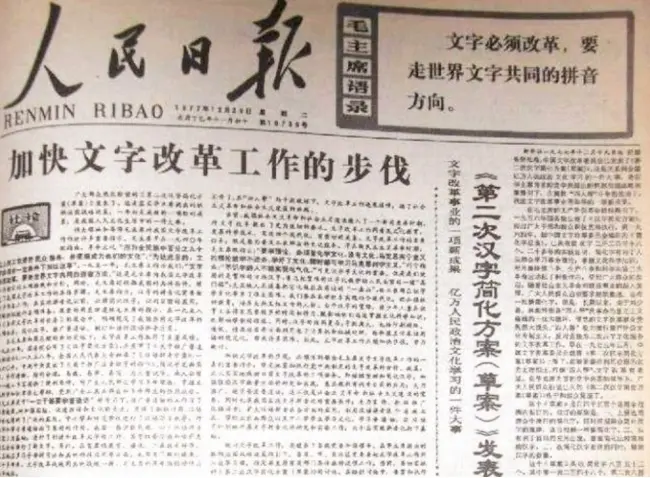

圖片來源於網絡:關於漢字簡化的報紙

一、第一次漢字簡化的成功

從甲骨文出現後,漢字就開始了簡化之旅,從原來複雜的字形慢慢變得簡單、易懂。由於清朝的綜合國力逐漸衰弱,西方思想不斷流入,導致許多國人認為漢字誤國,甚至還有人呼籲漢字拉丁化。

不過,對於廣大的知識分子來說,漢字確實過於繁瑣,不易快速地書寫與記錄,簡化是勢在必行的。民國時期,我國曾著手過漢字簡化工作,可政府的執行力實在太差,沒辦法廣泛推廣,只能就此中斷。直到新中國成立之後,漢字的簡化工作才真正開始。

然而,直到現在,簡化後的漢字還是受到了很多人的批判,理由無非就是我國仍在使用繁體漢字的香港和臺灣地區的經濟、文化發展依舊很好,因此漢字簡化與否並不會對某個地區的發展產生影響,反而令國人忘本忘根,失去了最根本的傳統文化。

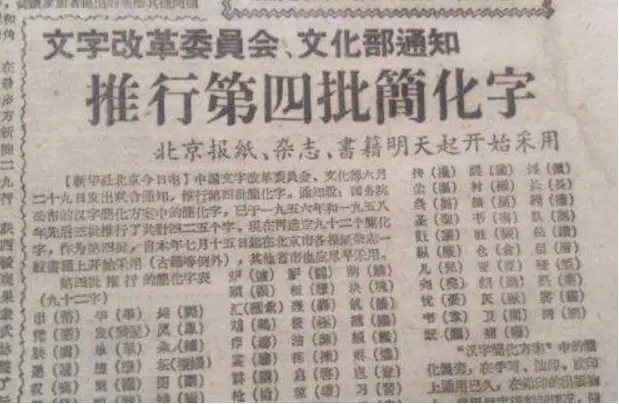

圖片來源於網絡:推行簡化字

其實,以上是特別片面的說法,如果考慮到新中國成立初期的情況,漢字簡化必然是一種趨勢,因為那個時期,我國的各種建設都處於百廢待興的情況,而絕大數的人民都是沒讀過幾天書的文盲,想要迅速振興中國、恢復國力,就需要在最短的時間內完成大面積掃盲。

國人學習簡體字的時間肯定要比學習繁體字短得多,因此漢字簡化是必須的,也是必要的。實際上,我國實行漢字簡化的政策完全是成功的,促進了國家的發展。對於國人來說,使用簡體字確實方便許多,雖然有部分人還是很執拗,找出一些理由來證明簡體字並不好,如諸如“愛”變成簡體字“愛”的時候去掉了一個心,就被那些反對者曲解為心中無愛或是無心去愛。

這完全是雞蛋裡挑骨頭,這類人並沒有考慮到我國的大環境,只認死理,嚼死文字,內心還是迂腐之極。

不過,繁體字並沒有完全從我國消失,如今人們至少還可以辨認大部分的繁體字。總體而言,建國成立後的第一次簡化是成功的。

圖片來源於網絡:“愛”字

二、失敗的二次簡化

不過,在七十年代我國又進行了漢字的第二次簡化,但這個政策最終以失敗告終,這又是怎麼一回事呢?

其實,五十年代的第一次漢字簡化工作並非全部完成了,而是隻完成了階段性的任務,簡單來說,就是漢字還沒徹底簡化好。大部分人認為漢字還不夠簡單,因此仍堅持著簡化漢字的想法,但由於當時國內環境的影響,這個政策就一直被擱置。

直到上世紀七十年代,漢字簡化工作才重新啟動,經過一系列的籌備工作,漢字的第二次簡化方案於1977年開始發佈,其中認為有1300個漢字的筆畫數超過了十畫,而且這些字還是日常生活中使用頻率較高的字,是需要簡化的,後來這些字又被稱為“二簡字”。

顧名思義,“二簡字”就是將原來已經簡化後的漢字,通過簡化筆畫和歸類合併變得更簡單,最後再用拉丁字母來代替簡體字。一時間,二簡字開始氾濫,連中小學的課本教材、報紙、刊物等也不再使用第一次簡化字,而是換上了二簡字,很長一段時間,我國被二簡字“霸屏”了。

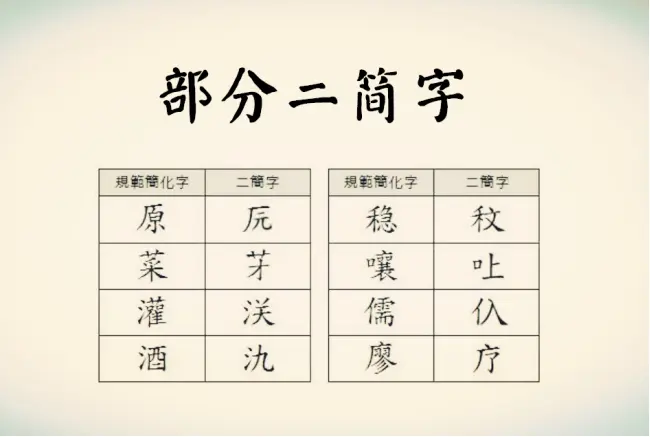

圖片來源於網絡:漢字簡化

例如,“親筆信”被簡化成“親筆伩”;小孩子喜歡看的小人書《英雄洞》變成了《英厷洞》,直接將“雄”這個字去掉了一半以上的筆畫;連“泰國”都變成了“太國”,人們利用同樣的讀音想出了一個更簡單的字來替代。就連“發展”的“展”字也被去掉了“屍”字旁以下的部分,而演變成了一個“屍”下帶一個橫。

最令人匪夷所思的是人民日報中出現的“付總理”,實際上應該是“副總理”,只是“副”字經二次簡化後變成了“付”,但還是容易令人誤解,究竟是副總理還是姓“付”的總理呢?

很顯然,漢字的二次簡化並沒有成功,而是完全失敗,因為這些字非但沒有便捷人們的生活,反而給國人帶來許多不必要的麻煩,這和漢字簡化的初衷完全背道而馳。於是,1986年,廢除二次簡化的方案在我國正式實施。

圖片來源於網絡:部分二簡字

三、姓氏的改變

雖然二次簡化以失敗告終,但是部分“二簡字”還是被保留下來了,例如“諮”去掉了言字旁變成了我們日常使用的“諮詢”的“諮”。

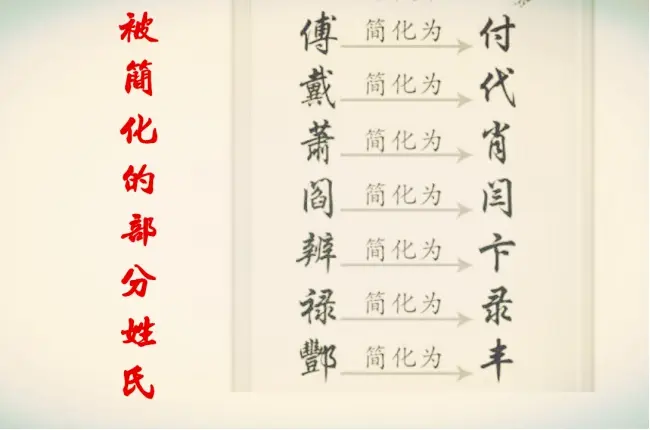

此外,漢字二次簡化運動對國人的姓氏也產生了部分影響,並持續至今。例如,“傅”姓演變成了“付”姓,其實歷史上從來沒有將“付”作為姓氏,但在二簡化運動之前,民間就已經有人在碑文刻上了“付”姓,再經過二簡字的傳播,後來的很多文獻還是“傅”、“付”二字不分,導致許多原本姓“傅”的人大批量更改自家的族譜,甚至還出現了一家人用兩家姓的情況。

另外,“蕭”姓也被簡化成“肖”姓,不過歷史上確實出現過“肖”姓,但特別稀有與罕見。現如今大部分內陸地區的“肖”姓差不多都是由“蕭”轉化而來的。

其實“肖”這個字原來只有一個第四聲的讀音,讀作xiào,但在它成為大部分人的姓氏後,各種詞典裡就填上了xiāo這個讀音。

可還是有很多人“蕭”、“肖”分不清,例如我國名將“蕭勁光”在二簡化後變成了“肖勁光”,以致後來居然有文章同時出現“蕭勁光”與“肖勁光”兩個人名。

此外,還有“閻”姓改為“閆”姓,“藍”姓變為“蘭”姓,“戴”姓轉化成“代”姓,時至今日,很多人都對這些姓氏傻傻分不清。

圖片來源於網絡:被簡化的部分姓氏

總之,二簡字的運動是失敗的,同時也給我國留下了深刻的經驗與教訓,推行二簡字的時候,我國的文盲率已經下降很多,絕大多數人都可以認字了,實在沒有必要再將漢字簡化。

這樣反而會使人們的學習成本增加,也會造成生活中許多不必要的麻煩,而且人們對於漢字的識別難度也會更高。大家有機會看一看上世紀二簡字的報紙,一定會丈二和尚摸不著頭腦的。

文章作者:大慧

整篇圖文由大咖說史工作室團隊製作!

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 漢字的二次簡化為何會失敗?為何又說很多人的姓氏卻因此而來?

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。